对话:教师干预校园欺凌的可能理路

2019-11-18柴泽英

关键词:校园欺凌 欺凌干预 对话 共同和解

近年来,校园欺凌事件时刻牵动着公众的神经,一波未平,一波又起。2015年11月,教育专家们针对“学校欺负问题及其干预”展开研讨,最终形成《反校园欺凌共识》,引发了社会各界对校园欺凌问题的重视。2017年12月,教育部等11个部门联合印发了《加强中小学生欺凌综合治理方案》,提出了校园欺凌治理新举措[1]。

关于校园欺凌的干预与治理研究,有学者基于心理学视角认为校园欺凌的干预在于改变社会各界对校园欺凌的认知偏差,培育中小学生健康的人际交往心理以及加强中小学生个体心理的干预[2];有学者基于社会学视角认为校园欺凌干预需要建立以政府主导统筹的社会环境综合治理机制、“家校-师生-父母子女”间的协商对话机制以及校园欺凌学校内部治理改革机制[3];也有研究基于伦理学视角提出发挥“家庭-学校-社会”无缝连接的循环纽带从而达到减少或遏制校园欺凌行为发生的目的[4]。这些研究在一定程度上对于如何遏制校园欺凌提供了明确的方向。但通过这样的欺凌干预路径,欺凌者真正意识到自身行为的危害了吗?本文旨在基于“对话”视角,希冀教师可以通過干预实现欺凌者与被欺凌者之间的对话,从而实现两大欺凌主体的“和解”。

一、对话与校园欺凌

1.对话的意涵

弗莱雷认为,现实的社会非人性化的现象是客观存在的,具体表现为压迫,那有了压迫的现实便有了压迫者与被压迫者的对立[5]。因而,在他看来,被压迫者要寻求解放,必须通过反思与行动批判性地认识自己的处境,而对话就是以言语和行动为核心并致力于思想解放的行动[6]。

对话的实现有五个基本条件:一是平等。对话应在平等的主体间进行。二是爱。弗莱雷指出,“缺乏对世界,对人的挚爱,对话就不能存在”[5]。三是信任。除了爱和平等外,对话的实现也需要信任。信任只有在一方把自己真实、具体的想法告诉别人时才产生;如果一方言行不一致,信任就不可能存在[5]。四是希望。如果对话双方对自己努力的结果不抱任何希望,他们的接触将会空洞无聊,沉闷乏味[5]。五是批判性思维。弗莱雷认为,只有对话双方进行批判性思维,真正的对话才能产生。而且对于批判者来说,重要的是对现实进行不断改造,是为了人的不断人性化[5]。

2.校园欺凌的透析

有学者在研究中将校园欺凌界定为在校人员借助某种权力长期压迫其他在校人员,造成他人生理、心理上的伤害或干扰正常的教学秩序的行为[6]。本文中的校园欺凌聚焦于狭义层面的校园欺凌,欺凌者和被欺凌者主体都是学生。

在欺凌行为中,欺凌者在武力或心理力上较被欺凌者拥有更为强势的力量,从而能够对被欺凌者施予某种行为致使其身心受到伤害。相反,则用“无力抵抗”一词来描述被欺凌者,他在欺凌中往往处于弱势地位。

欺凌行为对欺凌二元主体会产生差异性心理投射。当欺凌者实施欺凌行为时,被欺凌者的退让与恐惧反过来会强化欺凌者的欺凌动机,从而致使欺凌行为循环往复。而正是因为欺凌行为的反复恰恰易滋生欺凌者骄横跋扈、恃强凌弱等不良人格特点。同时,受欺凌者作为校园欺凌最直接的受害者,要么独自承受身体及心理双重痛苦的煎熬,要么以暴制暴,使欺凌行为陷入恶性循环。久而久之,被欺凌者将会形成内向、孤僻等消极人格特征。

在反欺凌的干预中,教师具有介入欺凌干预的时间以及地理等优势,但是教师的不正确“教导”将会异质化为多种形式的欺凌。经研究表明,教师对于“校园欺凌”概念的整体认知存在窄化倾向,低估了校园欺凌的危害从而难以发挥积极干预校园欺凌的主体作用[7]。除此之外,教师对于校园欺凌的惯常干预措施是基于“报复性正义”观,即使用责罚欺凌者的方法去处理欺凌问题,达到阻止欺凌者再次欺凌被欺凌者的目的[8]。然而,这种方式可能不会阻止欺凌蔓延,反而会导致欺凌者与被欺凌者的关系僵化。当然,在此并不是否定惩罚的作用,而是反思惩罚对于欺凌者到底有多大的警醒力。

3.对话与校园欺凌干预的契合性

弗莱雷的“对话”概念与我们生活中所理解的对话是有区别的。弗莱雷的“对话”不仅是对话双方互相交流以了解世界的过程,更是对话双方通过对话来增进批判性意识进而改造世界的过程[5]。因而,对话不是平面的,而是立体的、多元主体间的对话。那么,在校园欺凌干预中,能否用“对话”作为支撑呢?接下来,拟对“对话”与校园欺凌干预的适切性进行论述。

(1)对话主体的契合

不论是压迫还是欺凌,压迫二元主体与欺凌二元主体在某种程度上都有高度契合性。弗莱雷阐释了压迫的二元主体即压迫者与被压迫者。压迫者凭借手中的权势压迫、盘剥、欺凌被压迫者[5]。因此,被压迫者寻求解放,必须用批判性眼光找出压迫的根源。同样,在校园欺凌的二元主体中,欺凌者通过单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段对欺凌对象实施欺负、侮辱,从而给被欺凌者造成身体或精神上的伤害,而被欺凌者在欺凌中往往处于弱势地位。

(2)对话过程的契合

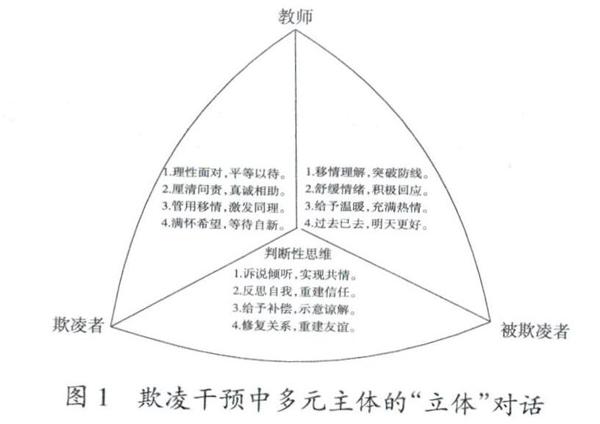

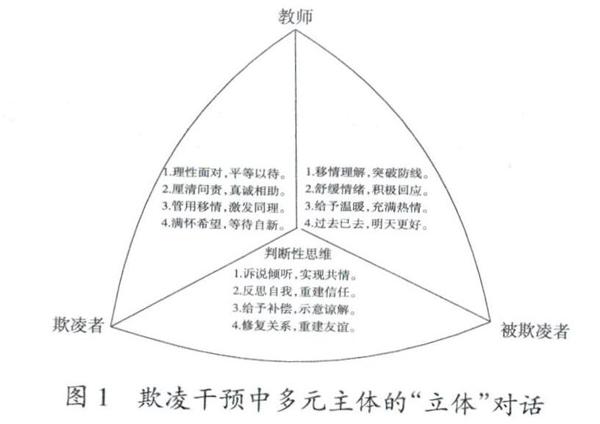

无论是在反压迫寻求解放的过程中还是校园欺凌的干预中,弗莱雷对话过程所强调的平等、信任、爱、希望和批判性思维都是很重要的。尤其是批判性思维,在弗莱雷看来,这种思维认识到现实是一个过程,是一种改造,而不是一个静态的存在[5]。同样,在校园欺凌干预中,教师、欺凌者、被欺凌者三方也需要基于平等、信任、爱、希望和批判性思维对话。而在教师进行欺凌干预的过程中,批判性思维也是很关键的。只有基于批判性意识的对话,教师、欺凌者与被欺凌者才能在共情的基础上,使欺凌者深刻认识到自己的错误,才能主动采取行动寻求被欺凌者的和解。

(3)对话目的的契合

无论是反欺凌还是反压迫,对话都是实现双主体人性化的途径。在弗莱雷看来,“受压迫越深,反压迫的意识就越强烈”[5]。因此,弗莱雷视对话为解放的手段,解放不是一方对另一方的屈服,而是双方共同的解放[5]。同样,在校园欺凌中,欺凌行为对欺凌的直接受害者——被欺凌者造成了很大的身心伤害,甚至会给被欺凌者造成终生的心灵创伤[2]。但是,在实施欺凌行为时,欺凌者本身的人格发展也会受到限制。所以,在欺凌干预中,如何在教师干预下通过欺凌二元主体的对话达到双方共同人性化的目的,这便是欺凌干预的初衷,即达到了弗莱雷所谓的共同解放。

(4)对话桥梁的契合

在弗莱雷的“对话”观中,教师不再是知识的垄断者,他们通过和学生平等的对话,共同提高批判性意识,从而与学生共同命名世界,创造世界[9]。而在校园欺凌干预中,教师也同样起着重要的作用,他们架起了欺凌者与被欺凌者之间的桥梁,实现了欺凌二元主体对话。因此,“对话”视角下的欺凌干预,教师同样扮演着关键的角色。

二、对话视角下教师对欺凌的干预理路

学校是防治校园欺凌的重要场域,教师是该场域中防治欺凌的重要主体,因此,在校园欺凌干预中,教师是一个至关重要的主体。一般而言,基于“报复性正义观”下的教师干预欺凌行为,可能会适得其反。而基于“平等、信任、爱与希望”下的对话理念来指导教师干预校园欺凌的理路,可能会实现欺凌干预的初衷。

1.教师与欺凌者对话:反思

首先,教师与欺凌者基于平等对话:理性面对,平等以待。教师面对欺凌者,应控制好自己的情绪,不要先入为主,应给予欺凌者足够的反思空间。其次,教师与欺凌者基于信任对话:厘清问责,真诚相助。教师通过对话向欺凌者了解欺凌過程,并向他说明一些以往校园欺凌者受到处罚的实例,让他意识到自己行为的严重性。然后,教师与欺凌者基于爱对话:善用移情,激发同理。教师尝试让欺凌者设身处地感受“受欺凌者”被欺凌时的那种无助、孤独的状态,从而激发他的同理心。最后,教师与欺凌者基于希望对话:满怀希望,等待自新。教师要对于欺凌者的自新充满希望,并给出相应的建议,适当强化。

2.教师与被欺凌者对话:共情

当教师面对被欺凌者时,首先,教师与被欺凌者基于平等对话:移情理解,突破防线。教师应与学生共情,并告诉他别害怕,给予被欺凌者心理支持。其次,教师与被欺凌者基于信任对话:舒缓情绪,积极回应。教师试着站在被欺凌者的角度去感受他的情绪,这时教师应设法舒缓他的情绪,积极与学生沟通与交流。然后,教师与被欺凌者基于爱对话:给予温暖,充满热情。当被欺凌者的心情没有那么压抑的时候,教师应让学生想象如果重来一次“我会怎么做?”在这个过程中教师应理性引导学生,让学生勇敢地对被欺凌者说“NO”。最后,基于希望对话:过去已去,明天更好。教师应告知学生并让学生明天的生活更美好,使他坚定对明天美好生活的向往。

3.欺凌者与被欺凌者对话:行动

当教师分别与被欺凌者与欺凌者对话后,接下来要促成欺凌二元主体的对话。首先,欺凌者与被欺凌者基于平等对话:诉说倾听,实现共情。被欺凌者告诉欺凌者自己的感受,使欺凌者产生共情。其次,欺凌者与被欺凌者基于信任对话:反思自我,重建信任。通过被欺凌者的诉说,引发欺凌者对自身行为进行深层次的思考和反省。之后,欺凌者向被欺凌者道歉,重建被欺凌者对他的信任。然后,欺凌者与被欺凌者基于爱对话:给予补偿,示意谅解。通过对话,欺凌者真切感受到被欺凌者的痛苦,并作出行动为自己的行为负责。最后,欺凌者与被欺凌者基于希望对话:修复关系,重建友谊。被欺凌者面对欺凌者的忏悔与行动,也慢慢释怀,使双方关系尽力恢复到欺凌前的生态关系。

基于弗莱雷对话视角,本文提出了教师如何干预欺凌的可能理路。教师通过对话干预使欺凌者深刻认识到自己行为的危害,并通过反思与行动得到被欺凌者的原谅,从而修复双方关系,达到欺凌二元主体的“相对和解”的目的。然而,在校园欺凌中,与学生接触最多的一线教师应该承担更重要的职责,因此为保证教师作为欺凌干预主体职责的归位,我们更期待通过科学严密的程序设计来规范教师进行欺凌干预的行为。当然,将欺凌干预寄希望于一线教师对学生进行寸步不离的保护是不现实的,反欺凌教育更需要家庭和社会的重视和协助[10]。只有这样,才能减少校园欺凌的发生,从而实现“无欺凌校园”愿景。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部等十一部门.关于印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/

moe_1789/201712/t20171226_322701.html,2017.

[2] 章恩友,陈胜.中小学校园欺凌现象的心理学思考[J].中国教育学刊,2016(11).

[3] 魏叶美,范国睿.社会学理论视域下的校园欺凌现象分析[J]. 教育科学研究,2016(02).

[4] 程豪.中小学校园欺凌的伦理学思考[J].当代教育与文化,2018(04).

[5] 保罗·弗莱雷.被压迫者教育学(30周年纪念版)[M].顾建新,赵友华,何曙荣,译.上海:华东师范大学出版社,2001.

[6] 俞凌云,马早明.“校园欺凌”:内涵辨识、应用限度与重新界定[J].教育发展研究,2018,38(12).

[7] 王祈然,吴会会.教师校园欺凌认知的实然状况与应然取向[J].当代青年研究,2018(02).

[8] 黄成荣.复和公义在香港的应用和实践[J].社会学研究,2004(02).

[9] 张旸.学生生命的“被控制性”和“无限可能性”——兼论《被压迫者教育学》的教育思想[J].全球教育展望,2006,35(03).

[10] 储朝晖.校园欺凌的中国问题与求解[J].中国教育学刊,2017(12).

[作者:柴泽英(1996-),女,山西运城人,华东师范大学教育学部职业教育与成人教育研究所在读硕士研究生。]

【责任编辑 郑雪凌】