恩格尔定律的悖论情形及其解释

2019-11-15徐梓原

徐梓原

摘 要:在学术界对恩格尔定律普遍达成共识,并主要关注恩格尔系数外部影响因素的背景下,本文对共识性的恩格尔定律提出悖论情形,从恩格尔定律与需求收入弹性的本质性关系出发,运用数理推导等定性定量方法对悖论情形进行了验证。然后,引入收入分解理论的份额思想,运用收入來源结构的面板数据,采用混合固定效应模型和随机效应模型,对恩格尔定律悖论情形内部机理进行分析,得出了支持恩格尔定律悖论情形的分项收入作用机制。

关键词:恩格尔定律;悖论情形;收入结构

中图分类号:F014.5;F014.4文献标志码:A文章编号:1674-8131(2019)03-0026-10

一、引言

改革开放以来,中国经济快速增长,人民生活水平稳步提升。中国的社会主要矛盾已经由“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”,转化为当前“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。民众对于消费品类的需求结构和消费支出结构,在这种矛盾转型中发生了根本性改变,主要表现为,满足生理上需要的消费支出份额逐步缩小,满足更高层次需要的消费支出份额逐步增大。用国际通用的恩格尔系数(食品支出占消费总支出的份额)来衡量,即人民生活水平和富裕程度的提升,将伴随着恩格尔系数的下降。

但是,恩格尔定律是德国统计学家恩斯特·恩格尔在普查数据中总结出来的消费结构规律,是源于统计学的经验性结论,缺乏明确的经济学逻辑内涵。所以,尽管该定律目前普遍受到公认,但是学界关于恩格尔系数形成机制尚没有达成清晰、完整和全面的共识,尤其是对恩格尔定律的悖论情形和内在机理缺乏研究。

作为重要的国际通用衡量标准,恩格尔系数的重要性毋庸置疑。探讨恩格尔系数增减的机制,有利于对恩格尔定律的合理性和适用性进行深入分析。只有对恩格尔定律的经济学内涵和各种情形进行研究后,才能更好地使用恩格尔系数评估经济增长和社会发展的关系。本文关注恩格尔定律的内在机制,在综述既有研究文献的基础上,提出了两类恩格尔定律的悖论情形,并立足需求收入弹性和收入来源结构差异,对悖论情形进行了验证和解释。

截至目前,关于恩格尔定律合理性的研究较少,大部分是支持恩格尔定律的验证性和应用性研究。有的从数理关系上验证恩格尔定律,例如,Holcomb等(1995)[1]使用美国食物消费调查数据(NFCS),采用Heckman两步法对恩格尔定律进行了验证,认为在不同的函数形式下恩格尔定律都成立。有的从经验数据上对恩格尔定律展开实证。例如,Chang等(2016)[2]对恩格尔定律进行了拓展,研究了恩格尔定律在1980—2009年期间的分位数变化。还有研究对恩格尔定律进行了各类应用。例如,曾先峰和章洁(2018)[3]基于Hamilton-Costa的理论模型,运用恩格尔系数估算了中国CPI偏差,发现CPI被低估,真实的收入和消费支出被高估。Pritchett和Spivack(2013)[4]运用恩格尔定律和PSR比率法,研究了跨国间购买力转换问题,认为与发达国家贫困底线的消费量相比,发展中国家贫困人口的消费量太低并且差距悬殊。尽管此类研究对恩格尔定律进行了较丰富的拓展,但是没有深入分析该定律的合理性基础。在恩格尔定律合理性研究和影响机制研究方面,本文将进行详细的综述。

1.恩格尔定律合理性的研究

事实上,关于恩格尔定律合理性的探讨一直存在,但是并没有引起学术界的足够重视。这可能是源于恩格尔定律实证研究热潮下形成的思维定式。Houthakker(1957)[5]在“纪念恩格尔定律一百周年大会”(Commemorating the Centenary of Engels Law)上认为,在经济数据中观察到的所有经验规律中,恩格尔定律可能是最好的,恩格尔定律自1857年形成以来得到了所有调查研究的确认。但Houthakker(1957)也在此文中提到,1927—1928年德国以及英国和荷兰的数据分析发现,不同社会群体间食物的弹性会降低收入的上升水平。这可能是对恩格尔定律提出了人群收入结构和食物弹性问题的最早经验数据。

在思维定式和习以为常之下,有的研究在验证恩格尔定律的过程中,发现了定律的悖论情形,但没有引起研究者的足够重视。比如,Atsushi和Satoshi(2015)[6]用越南和菲律宾的数据从消费角度探讨了不平等问题,发现在消费支出中包括实物消费时,恩格尔曲线在越南和菲律宾是单调向下倾斜的;而排除实物消费时,恩格尔曲线呈驼峰状。而且,该研究在非常贫困的家庭中,发现恩格尔曲线向上倾斜的悖论情形:食品支出占收入的百分比随收入增加而增加。少数研究对恩格尔定律的悖论情形进行了实证分析,但是没有分析悖论出现的内在原因。例如,孟昌和邱捷捷(2018)[7]基于北京市农村居民各项消费支出数据,运用灰色关联分析和HP滤波方法,发现北京农村地区2011—2015年恩格尔系数有小幅上升,不符合恩格尔经验规律。极少数的研究对恩格尔定律内在机制进行了探讨,但过于强调数理关系,而缺乏对恩格尔定律背后经济逻辑的关注。例如,Chakrabarty和Hildenbrand(2015)[8]认为,对人口的异质性进行非常严格的限制才使得恩格尔定律稳健,所以,该研究引入人口和食物份额双变量分布的负随机关联概念,从原始统计分析的角度对恩格尔定律进行了优化。

在国内,少部分学者较早地关注到恩格尔定律在中国的适用性问题,但是往往限于定性分析和探讨,后续讨论少有人跟进。早期有如,李建德(1984)[9]、邵宗明和周金城(1985)[10]等对恩格尔系数评判富裕程度的国际标准提出了质疑,对恩格尔系数在我国的适用性进行了讨论,但都一致认为恩格尔定律反映出一种客观发展趋势。吴健琳(1993)[11]通过全国城镇居民抽样调查数据发现,1986年至1991年间全国城镇居民恩格尔系数没有随收入较大幅度的上升而下降,反而稳滞中呈上升的走势,但也仅从支出口径和食品价格等外部因素方面进行了解释。谢健(1993)[12]也发现了恩格尔定律的时序无规律多驼峰曲线,然后主要从食物支出和物价水平等因素进行了解释。

2.恩格尔系数的影响机制研究

谢健(1993)在提出恩格尔定律适用性问题后,认为物价水平和物价结构、消费心理和消费习惯、城市化、供给水平、福利政策和各种补贴会影响恩格尔系数的横向对比,消费物价水平和食品价格水平、预期通货膨胀、城市化和食物本身构成影响恩格尔系数的纵向对比。继谢健(1993)之后,关于适用性的讨论逐步转化为对恩格尔定律影响机制的研究,后来的学者对于恩格尔系数的影响因素展开了探讨。但都大致围绕谢健归纳的外部影响因素展开,且大部分研究都聚焦价格水平展开。例如,王芳(2006)[13]考察了物价水平(食品价格指数和生活消费价格指数)对恩格尔系数的影响;刘建国(2008)[14]结合调研数据,将上海等大城市居民家庭的恩格尔系数偏高的现象归因于食品价格偏高。

一些研究除了关注物价水平之外,还把影响因素放宽到经济发展、收入差距等更大的范畴。王宋涛和谢兰兰(2013)[15]认为居民收入水平对恩格尔系数产生影响:居民收入差距扩大降低了居民恩格尔系数,从而产生了“分配越不平等,居民总体生活水平越高”的矛盾现象。杭斌和申春兰(2005)[16]认为,食物价格下降、教育和医疗保健费用上涨以及收入水平提高是我国城市居民恩格尔系数迅速降低的主要原因。张磊等(2013)[17]从经济发展、收入差距和物价变动三方面分析恩格尔系数的影响因素,得出人均GDP、基尼系数与恩格尔系数负相关,CPI相对变动系数与恩格尔系数正相关的结论。

3.消费者结构的影响机制研究

在外部因素之外,鲜有研究聚焦恩格尔定律关注的消费者本身。在涉及消费者结构的研究中,章平和刘启超(2017)[18]论述了居民收入、物价水平和消费结构变化三者对恩格尔系数的影响,并用食品价格指数和生活消费价格指数对恩格尔系数的定义进行修正。毛中根和朱一勇(2008)[19]从消费支出结构出发,分析了消费品或劳务的项目数、各种消费品或劳务的购买量及其价格等三个因素对恩格尔系数的影响。马敬桂和黄普(2014)[20]运用SVAR方法,分析了城市和农村消费者结构性冲击差异,认为通胀对城市居民恩格尔系数的正冲击大于食品价格对城市居民恩格尔系数的冲击,食品价格对农村居民恩格尔系数的正冲击大于通胀对农村居民恩格尔系数的冲击。

纵观针对恩格尔定律的相关研究,验证性和应用性研究居多,关于其合理性和适用性的探讨较少。国内外少数学者意识到定律与现实数据的不符,却没有展开深入探讨,或者归因于物价水平等外部因素。少数研究切入了消费支出結构的视角,但是没有把握收入结构决定消费结构和消费能力的本质,忽视了消费者本身的结构性差异和恩格尔定律的内在逻辑。

本文认为,按照恩格尔定律的原始内涵,消费结构划分为食品、服装、住房、日用必需品等多个类别,恩格尔从消费结构出发,充分考虑了不同消费类别随收入水平上升的变动情况。个人消费结构与收入结构息息相关,而该定律的后续研究都忽视了拥有不同收入来源的个人收入结构对于恩格尔系数的重要作用。事实上,不同类别的收入来源直接决定了个人的收入层次水平和生活富裕程度,更会直接影响食品消费支出在总消费支出中的份额(即恩格尔系数)。

二、悖论情形分析思路

本文将从收入来源结构差异出发,基于中国统计年鉴的收入结构和支出结构面板数据,从总收入和分项收入两方面提出恩格尔定律的两类悖论情形,运用定性和定量相结合的方法进行验证,最后运用面板模型对收入结构中的分项收入作用机制进行分析和探讨。

1.两类定律悖论情形

恩格尔定律传统逻辑:个人可支配收入提升,恩格尔系数会下降。学术界普遍认同恩格尔定律的该结论。但是,该结论存在悖论情形,不应该称为定律。对此,本文提出如下两类悖论情形。

第一类悖论情形:对总收入而言,人均收入增加,恩格尔系数不降反增。

第二类悖论情形:对分项收入而言,分项收入增加,恩格尔系数不降反增。

对于第一类悖论情形,本文将通过数理推导从理论上进行定性证明;对于第二类悖论情形,立足经验数据展开定量验证和探讨。其中,分项收入的绝对量增长是否会带来恩格尔悖论情形,需要通过分项收入绝对量对恩格尔系数的回归来证明,通过回归去验证:某类分项收入绝对量增加,恩格尔系数可能上升,可能不受明显影响。

在第三部分,本文将引入不平等分解理论的思想。从本质上看,分项收入的分项弹性差异ei导致了两类恩格尔定律悖论情形,也即是分项收入的相对份额Si从根本上决定了恩格尔系数的变化趋势。所以,本文第三部分还将对分项收入相对份额进行回归分析,探讨分项收入份额对恩格尔系数的决定性影响。

2.第一类悖论情形:恩格尔定律与需求收入弹性

关注需求收入弹性,是因为不同收入层次的人群对食物的需求收入弹性不一致。其实,Houthakker(1957)对1927—1928年德国等国的研究已经关注到这一点,但当时的研究认为弹性会降低收入的上升水平,却没认识到食物需求收入弹性会真正影响到恩格尔系数的增减趋势——对一些人们而言,食物很可能是高档商品,他们对食物的需求收入弹性“大于1或等于1”,则会出现恩格尔定律的悖论情形:人均收入增加,恩格尔系数不降反增。

3.第二类悖论情形:分项收入绝对量回归

(1)研究数据

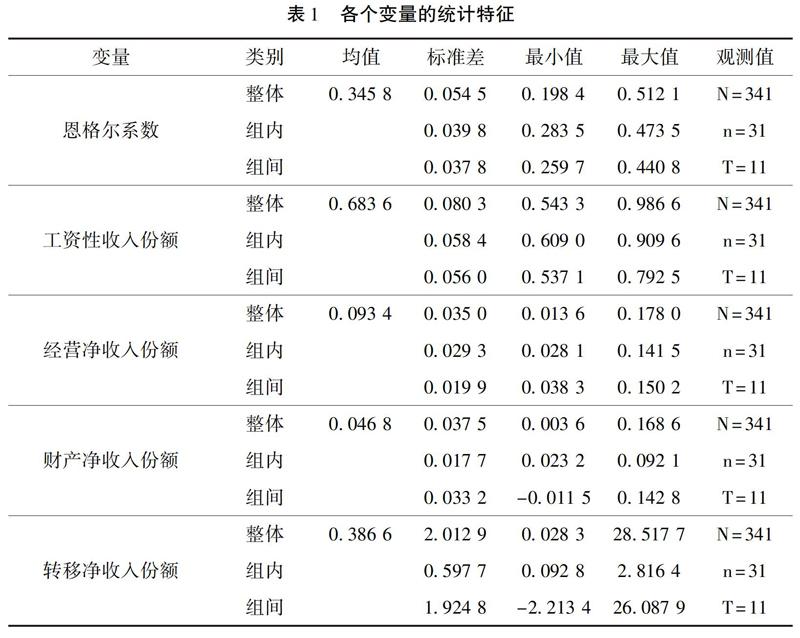

本文采用2008—2018年《中国统计年鉴》中的家庭调查资料,得到11年31个省级行政单元的平衡面板数据。本文以恩格尔系数为因变量,用人均消费支出中的食品支出除以消费性总支出表示,恩格尔系数衡量了个人对食品消费的份额。以“分地区城镇居民人均消费支出”中的食品支出和消费性总支出计算各地区历年的恩格尔系数;以“分地区城镇居民人均可支配收入来源”中的“工资性收入”(2009年及以前的指标名称为“工薪收入”)“经营净收入”“财产净收入”(2013年及以前的指标名称为“财产性收入”)“转移净收入”(2013年及以前的指标名称为“转移性收入”)为“分项收入绝对量回归”自变量。虽然上述四类收入的名称在年鉴中时有变动,但是统计口径前后一致,不影响计量回归。为了后面回归系数的表达方便,将各分项收入单位确定为十万元。

“分项收入绝对量回归”是为了验证第二类定律悖论情形。进而,本文引入“收入分解理论”的份额思想,核算四项收入占人均可支配收入的份额,作为分项收入份额,旨在探究四类分项收入份额差异性对恩格尔系数的影响。即以“工资性收入”“经营净收入”“财产净收入”“转移净收入”分别除以“人均可支配收入”所得份额——以工资性收入份额(wageincra)、经营净收入份额(busiincra)、财产净收入份额(propyincra)、转移净收入份额(transincra)为“分项收入份额回归”自变量,各份额的所在区间为[0,1],无单位。本文以份额回归为主展开研究,未免累赘,表中省略分项收入绝对量统计特征。自变量主要为份额数据,所以基础数据不取对数。

本文基于31个省市区的11年期面板数据建立OLS混合模型、固定效应模型和随机效应模型,并同时报告各类模型的稳健性结果。考察自变量在不同模型中的回归系数和显著性情况。

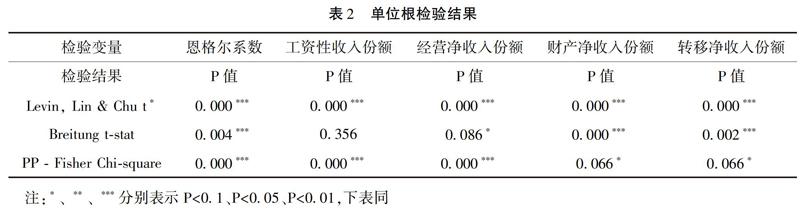

由表1可见,面板数据中的恩格尔系数整体均值为0.35,最小值为0.19,最大值为0.51。“工资性收入份额”的均值相对最高,与大部分人群的人均收入普遍依赖工资的现实情况相符。除了“转移净收入份额”之外,各变量的标准差均较小,“转移净收入份额”的标准差和最大值较大,源于国家对部分省份的补贴力度较大,这也反应出家庭调查情况真实,数据质量良好。最后,各个变量无数据缺失,为平衡面板数据。为了避免出现伪回归问题,确保估计的有效性,本文用三种方法对各面板序列的平稳性进行检验,结果如表2所示。每个变量都在LLC检验中显著拒绝单位根原假设,而且均在两个以上的检验中均拒绝单位根假设,单位根检验结果一致性较好。表明变量都为零阶单整,为平稳序列,可以进行回归分析。

(2)分项收入绝对量回归

表3中,模型(1)OLSj为普通标准差的OLS模型,模型(2)OLSj_ro(以下的“_ro”类似标注,简称为“稳健某某模型”)为以省份为聚类变量的聚类稳健标准差OLS模型。在各类回归模型中,四类分项收入对恩格尔系数的回归系数符号高度一致,“工资性收入”“财产净收入”和“经营净收入”的回归系数都为负,表明此三类专项收入增长会带来恩格尔系数下降,符合定律。但是,“转移净收入”的回归系数为正且均在0.05乃至更高的水平上显著,表明“转移净收入”增长反而会促使恩格尔系数上升,出现第二类悖论情形。

此外,嚴格地来看,“工资性收入”在稳健固定/随机效应模型中并不显著,在混合回归中也不显著,所以,“工资性收入”的增长对恩格尔系数的变化无明显作用。这意味着,对于大部分以“工资性收入”为主要收入来源的个体而言,恩格尔定律并不稳健。

三、进一步研究:对悖论情形的本质探索

1.恩格尔定律与收入分解理论的份额思想

2.分项收入份额的面板回归

进行多模型面板回归,根据是否纳入变量“经营净收入份额”、是否采用稳健标准差、采用固定效应或随机效应模型等进行两两组合分类,分别得到了模型(7)到模型(14)所示的8个回归结果,如表4所示。

(1)变量和模型的选择

稳健OLS1回归结果(此处未报告)显示,变量“经营净收入份额”回归结果不显著,且面板回归模型(7)到模型(10)也表明该变量的回归结果不显著。这可能源于家庭调查数据的指标内涵不明:一方面,经营净收入可能是全职从事经营活动且经营规模较小的收入,例如个体户经营,这类收入消耗了个人的全部时间和精力,所以其类似于个人的工资收入,其收入份额增加类似于工资收入份额增加,只能增加对食品类的消费份额,恩格尔系数变大;另一方面,经营净收入也可能是具有较大经营规模的个人经营收入,其大规模的特征使得其基于较大的经营资本投入量已经实现了类似于财产净收入那样的效应,即不用花费太多精力和时间就可获得经营活动的规模化经济带来的高额回报,这类经营收入的增加能够有效减少对食品类的消费份额,所以,恩格尔系数减小。“经营净收入份额”的两方面作用机制,使得其混合作用方向不明,所以可能出现回归结果不显著的情况。

鉴于变量“经营净收入份额”的作用复杂性和四大收入指标的完整性,接下来的面板回归都采取“包含和不包含”该变量的双模型方式展开,以进行对比分析,得出更稳健的结论。对比纳入“经营净收入份额”的模型(7)到模型(10)和未纳入该变量的模型(11)到模型(14),工资、财产、转移三类专项收入份额的回归系数符号不变、数值变化不大,且均呈现良好的显著性,说明双模型方式的回归结果是稳健的。相较而言,选择不纳入该变量的模型(11)到模型(14)更有意义。

(2)模型结果的内涵

面板模型(11)到模型(14)中,三类专项收入份额自变量“转移净收入份额”“财产净收入份额”和“工资性收入份额”的回归系数体现了收入分解理论份额思想中的分项收入的需求收入弹性ei的作用,其与三类分项收入的份额Si构成了总的需求收入弹性e=∑Ki=1Siei。所以,此处的回归系数符号,就决定着各类分项收入对恩格尔系数的影响机制,而份额大小决定分项收入对恩格尔系数的影响程度。分别来看,可以得出专项收入份额对恩格尔系数作用的具体方式。

变量“工资性收入份额”和“转移净收入份额”的回归结果理想,呈现出“显著、正向”的特征,前者回归系数位于0.116至0.162之间,后者回归系数值均为0.001,结果十分稳健。表明“工资性收入份额”或“转移净收入份额”上升,恩格尔系数会相应提升。因为“工资性收入”和“转移净收入”的需求收入弹性ei应大于或等于1,其份额增长会使得总的需求收入弹性往大于1的方向变化,所以恩格尔系数上升,支持了第一类和第二类悖论情形。此外,“转移净收入份额”的系数值很小,说明“转移净收入”对恩格尔系数的影响最弱,意味着通过补贴等方式的转移净收入提升并不能有效改变恩格尔系数的大小。

“财产净收入份额”的回归结果理想,呈现出“显著、负向、效果最强”的特征。第一,回归系数均在0.01的水平上显著,且回归系数数值相对稳定,位于-0.825至-0.772之间。第二,其回归系数为负值,表明“财产净收入份额”越高,恩格尔系数越低,意味着“财产净收入份额”升高才能够有效降低恩格尔系数,提升人民生活水平,支持恩格尔定律传统假设。第三,该变量的系数绝对值远大于其他变量,说明“财产净收入份额”对恩格尔系数的影响很大。

综上所述,变量“工资性收入份额”和“转移净收入份额”体现出对恩格尔定律悖论情形的支持,而只有“财产净收入份额”才支持恩格尔定律传统假设。分项收入的需求收入弹性并不一致,所以不同分项收入对恩格尔系数的影响机制并不相同,分别呈现出正向作用和负向作用。但由于负向作用程度过强,所以整体性研究往往忽略了分项收入的正向作用机制。在针对模型(11)FE2和模型(13)RE2进行的霍斯曼检验中,这一点也得到了旁证。霍斯曼检验得到χ2统计量的值为13.31,P值(Prob>χ2)为0.009 9,在0.01的水平上显著,拒绝原假设,表明固定效应模型更有效,选择固定效应模型更为合适。稳健固定效应模型下,“工资性收入份额”回归系数为0.144,相较于随机效应模型下的0.162绝对值更小,“财产净收入份额”回归系数为-0.805,相较于随机效应模型下的-0.772绝对值更大,说明在更有效的固定效应模型下,“工资性收入份额”的影響较小,其对恩格尔定律悖论情形的支持作用不易被察觉。

四、研究结论与政策建议

1.研究结论

本文在综述已有研究文献的基础上,发现恩格尔定律的悖论情形时有出现,但是没有引起学术界的足够重视。所以,本文聚焦恩格尔定律的内涵,用定性和定量相结合的方法,提出并验证了两类恩格尔定律悖论情形,得出如下结论:

第一,食物的需求收入弹性是出现第一类恩格尔定律悖论情形的原因。当食物的需求收入弹性小于1时恩格尔定律才成立;而弹性大于1时,收入增加,恩格尔系数不降反增,出现第一类恩格尔定律悖论情形。Houthakker(1957)对1927—1928年德国等国的研究已经关注到食物弹性的重要性,本文对食物弹性与恩格尔定律的关系进行了公式推导和详细证明。

第二,消费者的个人异质性是出现第二类恩格尔定律悖论情形的原因。Chakrabarty和Hildenbrand(2015)对恩格尔定律的人口异质性探索与本文的出发点一致。根据收入分解理论的份额思想,人口异质性背后是收入结构异质性,其决定了不同个体的需求收入弹性异质性。所以不同分项收入的份额Si影响总的需求收入弹性,进而对恩格尔系数产生加权影响。

第三,“财产净收入份额”对恩格尔系数的影响最强,“工资性收入份额”次之,“转移净收入”的影响最弱。表明恩格尔系数的变化主要由“财产净收入份额”的变化所推动,且因为“财产净收入份额”的负向作用性强,掩盖了“工资性收入份额”和“转移净收入”对恩格尔系数的正向作用。

第四,“工资性收入份额”或“转移净收入份额”上升,恩格尔系数会相应提升,支持和说明了悖论情形。“财产净收入份额”上升,恩格尔系数降低,意味着“财产净收入份额”升高才能够有效降低恩格尔系数,提升人民生活水平,支持恩格尔定律传统假设。而前两者的上升,不一定意味着恩格尔系数的下降,可能会通过个体的收入结构性差异引致恩格尔系数的上升。运用本文的需求收入弹性分项思想,能够解释吴健琳(1993)发现的1986年至1991年间全国城镇居民恩格尔系数的稳中上升和Atsushi和Satoshi(2015)发现的越南和菲律宾恩格尔系数驼峰状曲线。因为伴随经济的增长,个体的收入分配变动使得单个消费者的收入结构发生变化,所以,加权后的恩格尔系数在总体收入增长时容易出现不稳定的波动形态。

2.政策建议

Atsushi和Satoshi(2015)的研究认为,家庭消费取决于国家和地区的经济发展阶段。事实上,恩格尔系数的总体水平和增减趋势,在一定程度上代表了一国或地区的经济发展程度和人民生活水平。但是,应当客观看待恩格尔定律可能出现的悖论情形,分析其背后的消费者异质性差异和收入结构差异,为政策制定和施行提供更为丰富的理论支撑。

第一,在经济发展处于初级阶段的地区,恩格尔系数的上升是人民生活水平改善的必然过程,应加大食物和住房等基本物质条件的保障力度。伴随低收入民众的收入增长,首先带来的是食物等基本物质消费量的提升,恩格尔系数的上升是收入增长量变引发消费增长质变的正常过程,应当客观看待。

第二,财产性收入的增长是人民生活水平提升的主要动力和重要标志。财产性收入份额的上升,意味着该地区人民对基本工资的收入依赖性下降,收入结构朝着总量更大、结构更自主的方向转变,相应的,对食物等基本物质的需求随之降低,恩格尔系数下降。所以,提升民众财产性收入份额,藏富于民,能够有效提升人民的生活水平。

第三,对发展滞后地区的扶贫脱贫政策有待加强,并不应以恩格尔系数的变化为政策导向。转移净收入对恩格尔系数的作用很弱,但是转移净收入是贫困群众满足饮食等基本需求的重要收入来源,也是他们进一步拓展工资性收入和财产净收入的基本条件。所以,不能以转移净收入对恩格尔系数作用的增减幅度来衡量扶贫脱贫政策的实际成效。

第四,恩格尔系数的增减趋势只能代表整体情况,不能表征个人或某一群体的生活状况。前已述及,在经济发展和收入增长时,恩格尔系数的增减趋势随整体中个人的收入结构性差异和需求收入弹性变化,所以整体的恩格尔系数变动趋势不能作为地区内所有人生活水平的表征。而要因地制宜、因人施策,对不同收入结构和层次的人群给予不同的政策支持和引导。

本文是出于对恩格尔定律热点问题的一次尝试性研究,为恩格尔定律悖论情形的提出和验证提供一种建设性思路。未来的研究还可以运用更丰富的定性、定量方法,进一步完善和延伸恩格尔定律的内涵和机理。

参考文献:

[1] HOLCOMB B,PARK L,CAPPS O. Revisiting Engels Law: Examining expenditure patterns for food at home and away from home[J]. Journal of Food Distribution Research,1995,26(5):1367.

[2] CHANG M S,HU T Y,LIN C Y. Variation in Engels Law across quantiles in Taiwan:Toward an alternative concept of near poverty line[J]. Journal of the Asia Pacific Economy,2016,21(1):103-115.

[3] 曾先峰,章洁.基于恩格尔曲线的中国CPI偏差估计[J].统计与决策,2018,34(3):10-14.

[4] PRITCHETT L,SPIVACK M. Estimating income/expenditure differences across populations:New fun with old Engels Law[R]. Working Papers,2013.

[5] HOUTHAKKER S. Aninternational comparison of household expenditure patterns,commemorating the centenary of Engels Law[J]. Econometrica,1957,25(4):532-551.

[6] ATSUSHI M,SATOSHI O. Engels Law in Vietnam and the Philippines:Effects of in-kind consumption on inequality and poverty[M]//Poverty,inequality and growth in developing countries:Theoretical and empirical approaches. Taylor and Francis Inc,2015:44-72.

[7] 孟昌,邱捷捷.城市化中農村居民消费演变的“反恩格尔”事实——来自北京市数据的测算[J].北京工商大学学报(社会科学版),2018,33(2):116-126.

[8] CHAKRABARTY M,HILDENBRAND W. How should Engels Law be formulated?[J]. The European Journal of the History of Economic Thought,2015:1-21.

[9] 李建德.恩格尔定律在我国的适应性[J].经济研究,1984(6):59-63+10.

[10]邵宗明,周金城.恩格尔定律在我国的适应性[J].统计研究,1985(1):22-25.

[11]吴健琳.收入增加恩格尔系数反而上升的原因探析——兼论恩格尔定律的适用条件[J].消费经济,1993(4):38-39.

[12]谢健.恩格尔定律的适用性及恩格尔系数的修正[J].统计研究,1993(1):68-71.

[13]王芳.物价对城乡恩格尔系数的影响分析[J].商业研究,2006(14):112-115.

[14]刘建国.价格因素和生活费成本对各地区城镇居民实际收入水平的影响[J].上海经济研究,2006(7):73-78.

[15]王宋涛,谢兰兰.公平分配与居民福利——收入差距对中国居民恩格尔系数的影响分析[J].统计与信息论坛,2013,28(3):56-62.

[16]杭斌,申春兰.恩格尔系数为什么降的这么快[J].统计研究,2005(1):33-37.

[17]张磊,范淑娟,赵悦辰.我国农村恩格尔系数影响因素的研究[J].华东经济管理,2013,27(2):42-46.

[18]章平,刘启超.居民收入、物价水平和消费结构对恩格尔系数的影响——来自深圳市的实证[J].统计与决策,2017(19):91-94.

[19]毛中根,朱一勇.中国恩格尔系数下降原因新探[J].统计与信息论坛,2008(2):57-60.

[20]马敬桂,黄普.食品价格、城乡恩格尔系数差异对通货膨胀的冲击效应分析[J].统计与决策,2014(9):125-129.

[21]SHORROCKS A. Inequality decomposition by factor components[J]. Econometrica,1982,50(1):193-211.

[22]万广华.不平等的度量与分解[J].经济学(季刊),2008,8(1):347-368.

[23]傅娟.收入分解研究法评述[J].经济学动态,2008(5):111-115.

[24]FEI H,RANIS G,KUO Y. Growth and the family distribution of income by factor components[J]. Quarterly Journal of Economics,1978,92(1):17-53.