矿物加工工程专业人才培养模式改革研究

2019-11-15陈江安邱廷省艾光华余文

陈江安 邱廷省 艾光华 余文

摘要:文章通过对矿物加工工程学科50余年人才培养的经验总结,结合目前本学科的发展趋势,提出培养学生“基础实、口径宽、素质高、能力强,培养工科学生获取知识的能力、解决工程设计和工程创新的能力”,满足社会发展和地方经济建设需求的工程人才培养教育理念。

关键词:矿物加工工程;人才培养;教学改革;工程教育

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2019)40-0106-04

江西理工大学矿物加工工程专业设立于1958年,主要面向矿物加工、矿产资源综合利用、矿山环境工程、矿物材料、选矿设备设计与制造等领域,培养具有“三实”的矿物加工工程开发与设计实践能力、专业知识与时俱进能力、良好沟通与组织管理能力和国际视野的卓越工程师人才,5年后能成长为受矿山企业、科研院所高度赞誉的青年技术骨干人才。本文通过多年的学习经验,结合矿物加工工程学科的发展趋势,提出矿物加工工程专业新的人才培养模式,以适应未来经济和社会发展的需要。

一、改革措施

1.制定出与专业综合改革相符的具有工程教育特色的人才培养方案和教学计划,加强教学过程中知识的互联性、贯通性、整体性及对新领域和交叉学科的辐射性。

2.改革现有的教学内容,深化校企合作,构建以强化工程实践能力、工程设计能力与工程创新能力等工程教育为核心的课程体系。

3.加强师资队伍的建设,建设一只具有较强工程教学水平、工程实践能力的师资队伍。

4.充分利用校内资源,构建校内工程教育实践公共教学平台;利用校外实践教学基地和产学研基地,构建校外工程实践教育中心。

5.加强课程实验的教学改革,分层次推进专业主干课程建设,构建一个适应工程教育教学和工程实践教学的学生成果考核评价体系。

二、改革方案

主要从人才培养方案、课程体系、师资队伍、实验条件、管理机制五个方面着力建设。

(一)根据社会发展、市场需求和地方经济建设,制定以“现代矿物加工技术体系”为基础,与“卓越工程师”相匹配的矿物加工工程人才培养方案

1.人才培养方案的指导思想。遵循“科学与工程结合、能力与素质并重”的指导思想,体现“面向工程、项目驱动、能力培养、全面发展”的工程教育理念,结合行业发展、社会需求和服务地方经济建设,制定出体现专业工程教育培养目标和特色的人才培养方案。

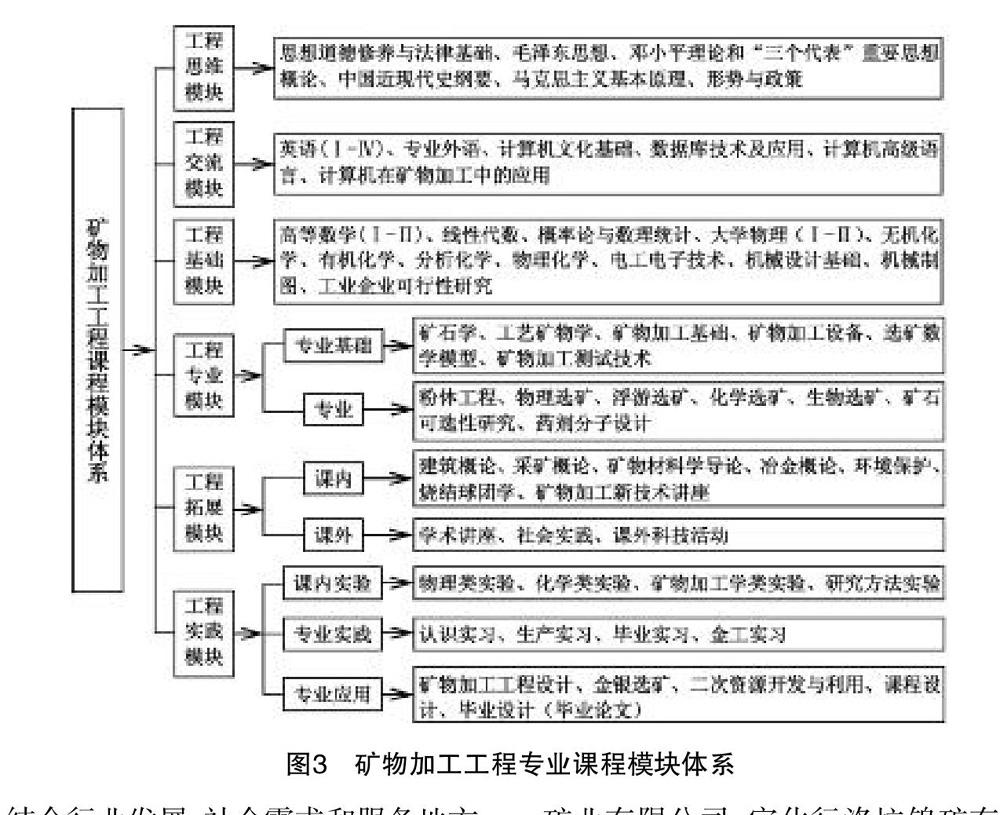

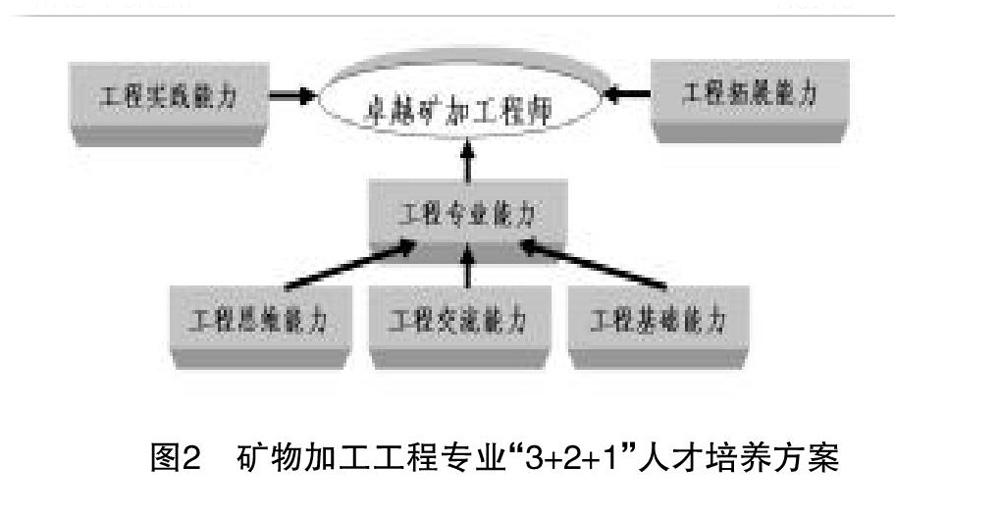

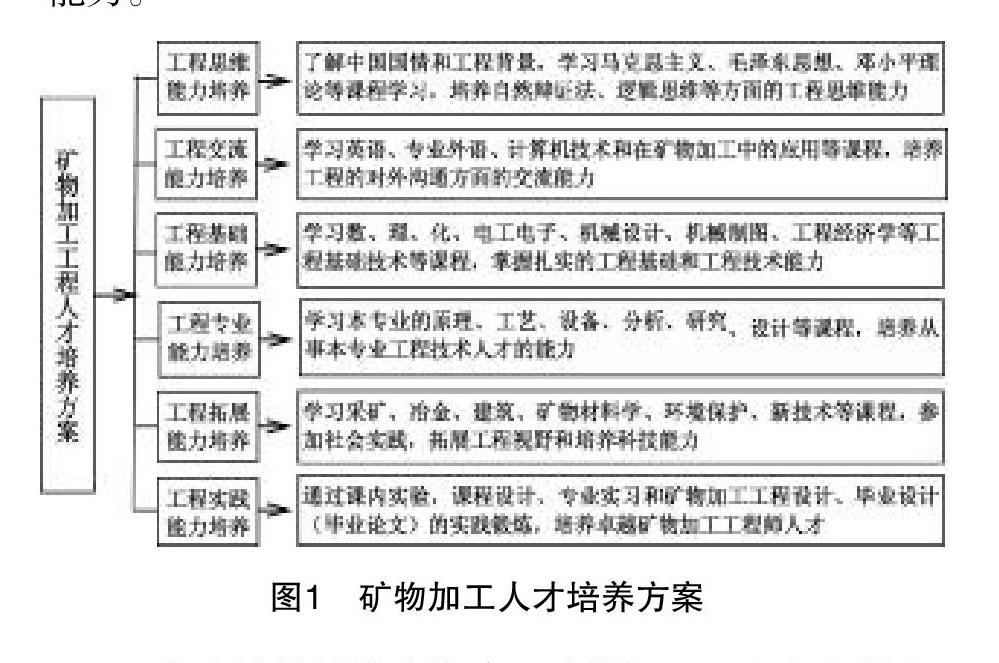

2.人才培养方案的改革方向。卓越矿物加工工程师主要由6个方面的能力培养组成,如图1所示,着重培养学生的工程实践能力、工程设计能力和工程创新能力。

3.人才培养的模式构建。矿物加工工程(4年制本科)的人才培养模式为“3+2+1”模式,其中的“3”为工程思维能力、工程交流能力和工程基础能力的培养,主要集中学习,以授课为主,与现行教学计划保持一致;“2”为工程专业能力和工程拓展能力的培养,主要以“项目驱动”为核心,强调学生“做中学,学中做”,需要强化专业课程改革,精简授课内容,建立课程实习制;“1”为工程实践能力的培养,主要在企业(校企联合工程实践教育中心)从事工程实践和工程毕业设计,对应用型较强的课程如《选矿厂设计》、《二次资源开发与利用》等,可联合企业一起授课。矿物加工工程“3+2+1”人才培养方案如图2所示。

(二)构建以强化工程实践能力、工程设计能力与工程创新能力为核心的课程内容

1.改革现有教学内容,建立以工程教育为核心的课程教学体系[1]。结合行业发展、社会需求和服务地方经济的思路,课程教学紧紧围绕着稀土、钨、萤石等革命老区特色资源和铜、金、银等江西地方特色优势的有色金属资源开发和利用,课程内容主要包括数理基础(数理统计、工程力学等)、工程设计基础(工程设计制图、电子电工、物理化学、化工原理等)、专业基础(矿加工程概论、工艺矿物学、矿石学、环境保护等)和专业知识(粉体工程、矿物加工学、化学选矿、选矿厂设计、矿物加工试验方法)等学科体系。在教学方式上大力推进启发式、探究式、讨论式、参与式教学,加强师生互动。

2.强化工程实践能力,建立工程教育中心[2]。工程实践教学主要包括课程实验(大学物理、分析化学、物理化学、化工原理、粉体工程、矿物加工学、化学选矿等课程)、课程设计(工程机械制图、选矿厂设计)、实习(金工实习、认识实习、生产实习、毕业实习)和创新实践(研究方法试验、毕业设计、学术讲座、社会实践、课外科技活动)等学科体系。为强化工程实践能力,矿物加工工程专业计划与江铜集团、江钨集团、紫金矿业集团、铜陵有色集团、湖南有色集团、宝钢集团、中金岭南股份有限公司、福建马坑矿业、南京银茂铅锌矿业有限公司、宁化行洛坑钨矿有限公司、铜陵化工集团新桥矿业有限公司、中国瑞林工程有限公司建立工程教育实习实践基地。

3.以“基础实、口径宽、素质高、能力强”为要求,培养专业学生的工程基础、工程基本技能和工程素养[2]。工程基础科学教学主要包括政治、法律、英语、自然科学(数理化)、计算机等体系,培养矿物加工工程解决工程问题所需的基础知识和基本理论,在教学过程中培养学生具备一定的法律、社会学、礼仪修养和文学修养知识,熟悉行业的发展形势和国家产业政策;遵守正確的工程职业素养,如职业创新、职业竞争、职业协作和职业奉献等。

4.深化校企合作,聘请企业高级工程师为兼职教师,培养专业学生熟悉企业文化,承担社会责任。深化校企合作,不定期邀请了孙传尧、胡岳华等知名专家为矿物加工学生做专业讲座,以及池汝安、熊大和和王兆元等专家学者做专业发展预测报告,聘请了汤成龙、戴晶平、缪建成、阮华东、吴建辉、肖春莲等企业高级管理者为学生做实习指导和实习实践,使专业学生熟悉企业文化,承担工程师应有的社会责任。

(三)采用“送出去、引进来、传帮带”等多种措施,建设一只具有较强工程实践和工程创新能力的师资队伍

1.有计划地将青年教师送往工程实践教育中心接受锻炼。有计划地选拔潜力大的年轻教师到有影响力的矿山企业及设计院(江西铜业集团、赣州有色金属研究院、中国瑞林工程技术有限公司等)工程岗位工作1—2年,积累工程实践和工程设计经验。每年选派1—2名35岁以下的青年教师到国内冶金行业大型骨干企业进行工程技术实训。培育“物理选矿”、“浮游选矿”、“矿石可选性研究”、“化学选矿”和“选矿厂设计”等课程教学团队,并把“矿石可选性研究教学团队”建成结构合理、教学质量高、改革意识强的省级或国家级的教学团队。在制度政策方面,制定相应的激励政策,鼓励专职教师主动自觉地通过到企业工作、参与实际工程项目或产学研合作项目等方式获得丰富的工程实践经验。特别鼓励已毕业的年轻博士到企业博士后流动站进行博士后研究,增强年轻教师的工程实践经历。在聘任考核方面,对专职教师的评价从过去的侧重评价理论研究和发表论文为主,转向评价工程项目的设计、开发和研究,知识产权和发明专利,以及开展产学合作和技术服务等方面为主。

2.积极引进企业高级工程技术人才作为学校兼职教师。面向社会、行业和企业聘请高水平的具有丰富工程实践经验的专家和工程师,特别是具有博士学位或副高以上专业技术职称的专家和高层管理人员。同时做好兼职教师聘任制度的建立和薪酬政策的制定,以建立一支稳定的兼职教师队伍,更好地发挥他们在卓越工程师培养上的重要作用。

积极邀请大型企业(中国瑞林工程有限公司、江西铜业集团公司、江西钨业集团有限公司等)的知名专家、企业一线技术骨干对教学团队进行教学或技术培训,并聘请行业知名专家作为兼职教师,共同承担专业课程教学、指导学生毕业设计、培养本科生和研究生等的教学与实践工作。

3.加强老教师的传、帮、带作用,促进青年教师成长。实行青年教师导师制,发挥老教师的传、帮、带作用,制定出青年教师培养、提高、考核、奖惩和优秀青年教师培养资助计划等激励机制,促进青年教师的快速成长;改革教师聘任、考核和培训制度,对专业教师的职务聘任与考核从侧重评价理论研究和发表论文为主,转向评价工程项目设计、专利、产学合作和技术服务等方面为主。

紧紧围绕矿物加工工程学科特色和学科发展方向,培植科研团队,重点鼓励和支持学科带头人对青年教师的传、帮、带作用,发扬团结协作精神和团队精神,加强课题组内人与人之间、课题组之间、研究方向之间的协作与合作,深挖科研潜力。根据矿物加工科研发育的特点,力争把部分科研项目成果转化为综合设计试验项目,提高教师综合设计试验的能力。

(四)充分利用各种资源,完善和加强实训条件,建立联合培养基地及机制

1.充分利用校内实训资源,构建校内工程教育实践公共教学平台[3]。为避免重复建设,应充分挖掘校内各种实验实训资源,打通自然科学、计算机、金工实习等学科实践条件,构建校内工程教育实践教学平台。

2.将校外实践教学基地和产学研基地建设成工程实践教育中心[1]。加强与省内外行业和产业部门的联系与互动,和有条件的企业(赣州稀土矿业有限公司、江西钨业集团有限公司、赣州金环磁电设备有限公司等)联合建立工程实践教育中心,落实学生在企业学习期间的各项教学安排,提供实训、实习的场所与设备,承担学生在企业学习期间的各项管理工作,接收学生参与企业技术创新和工程开发。

工程实践教育中心由企业主要管理人员负责,企业与学校共同制定培养目标、建设课程体系和教学内容,共同实施培养过程,共同评价培养质量。

3.与校外实践教学基地和产学研基地建立校企联合培养机制[1,4]。依据行业对专业人才培养的要求,充分利用学校的行业优势和资源,与大型矿山企业与研究院所(江西铜业集团公司,中国瑞林工程有限公司、江西钨业集团有限公司等)建立校企联合培养机制,采用双导师团队制度。针对每个项目组,学校和企业分别配备富有工程实践经验的导师、辅助教师和现场技术指导。建立、制定完善的学生企业学习期间的医疗保险等保障措施,明确学校、学生与校外单位三方的义务和责任,同时加强学生的人文素质教育,教育学生注意遵守企业的技术和商业秘密的保密制度和要求。

(五)构建工程教育教学管理和工程实践教学管理机制

1.建立卓越工程师人才培养的教学质量监控体系[5]。成立“卓越计划”教学指导委员会、教学执行机构、教学督导委员会三位一体、分工明确、互相制约、协调运行的新型教学体系与管理体制。教学指导委员会负责立法,对于共性的工程思维模块、工程交流模块和工程基础模块的课程体系,建立统一的教学大纲(必须是细化到每一个专业、每一个年级、每一门课程的可核查的能力标准),确定培养目标、教学过程与评价标准。该评价标准必须是以测试学生的工程能力为基础建立;教学执行机构(包括教务机构、教研室与教师、企业高级管理者和工程师)负责实施该培养方案及其教学过程与管理;教学督导委员会负责督察培养过程的质量。根据培养方案的要求,以及明确的工程能力标准,对每一门课程、每一个年级、每一个专业进行评估与考核。

2.建立面向卓越工程师计划的校企联合教学模式和持续提升教师工程能力的长效机制[3]。聘请企业高级管理者和工程师参与教学执行机构,共同负责实施校企联合、面向卓越工程师人才培养方案及其教学过程与管理。在工程实训中心,共同設计出连续渐进的、适合教学的典型工程项目,培养学生的工程能力、设计能力和创新能力。对依托卓越计划的合作企业,将实施卓越计划的专业及师生,纳入企业科研平台,使学校的卓越工程师培养基地(体系)成为企业研发的后花园,充分利用学校的人力与科技资源(包括设备、场地)为企业进行基础研究与产品研发。具有较强的工程技术能力的学生将成为教师的科研助手,持续参与到教师的科研项目中,使得教师的科研工作获得更好的人力与技术资源支持,学生通过项目也可获得真刀真枪的工程实训。

对积极参与实施卓越计划的教师,在职称评定、工作量考核上予以优先考虑。

3.建立面向卓越工程师计划的工程教育课程考核和工程实践效果评价机制[6,7]。对工程教育课程的考核,实行考教分离、基于能力的考核模式与激励机制,采取专业课程笔试加能力测试的双考核模式。通过技术能力测试,来切实衡量学生的工程能力与教师的教学水平。

对工程实践效果的评价,建立起和企业联动的工程实践教学学生成果考核评价体系,切实衡量学生的卓越工程能力的差异。

三、实施效果

矿物加工工程专业人才培养模式经过改革,师资力量工程实践和工程设计能力明显加强,工程实验、实习条件明显得到改善和加强,满足以“現代矿物加工技术体系”为基础,与“卓越工程师”相匹配的工程教育专业人才培养条件。具体如下:

1.以“现代矿物加工技术体系”为基础,与“卓越工程师”相匹配的矿物加工工程人才培养方案1份,将“工程能力与创新能力的培养相结合,并融入素质教育”,为应用型、复合型、创新型人才的培养提供了坚实的基础。建立起以“工程能力培养与全面发展”为目标的“卓越计划”人才培养模式。

2.获得1个江西省精品课程,江西省教学成果奖一等奖1项,江西理工大学教学成果奖一等奖1项,建设了8个校外实习基地、产学研基地和工程教育中心;发表的教改论文10余篇。

参考文献:

[1]吴彩斌,邱廷省,石贵明,余新阳,陈江安.项目驱动下研讨式教学改革研究——以《粉体工程》课程为例[J].江西理工大学学报,2015,36(4):62-65,69.

[2]陈江安,邱廷省,匡敬忠,余文.面向“卓越计划”的矿石学实验课程建设探讨[J].江西理工大学学报,2017,38(04):65-69.

[3]罗仙平,周贺鹏,邓衍义,池汝安.工程教育专业认证视角下矿物加工工程专业教学改革与实践——以江西理工大学为例[J].煤炭高等教育,2017,35(03):114-118.

[4]谢勇,胡建强,谢荣生,陈旭辉.应用型大学和“卓越计划”背景下Android程序设计课程建设的思考与改进[J].中国现代教育装备,2015,19(19):85-87.

[5]张洪双,楼力律,刘波,赵占西.面向“卓越计划”的机械原理及设计精品课程建设探讨[J].中国电力教育,2014,5(5):67-69.

[6]林健.面向卓越工程师培养的研究性学习[J].高等工程教育研究,2011,6(6):5-15.

[7]潘小青,罗飞,黄瑞强.面向卓越工程师培养计划 建设实验精品课程[J].江西理工大学学报,2013,34(6):77-79.