成功亦或失败的机制:现代国家建构的基本逻辑

2019-11-14刘洋戈

刘洋戈

摘要:国家建构是指传统国家发展为现代国家的动态过程,具体表现在统治形式、制度化水平、国家能力的变化。军事-财政模型及其相关的补充、挑战表明,“国家压力-国家行为-建构结果”是国家建构的广义机制。但官僚体系内的分化、腐败行为,及其体系外的社会革命、俘获、抗争、逃避行为,都会阻碍其建构进程。这些阻碍的本质是,现代国家标准化、建制化、理性化的发展逻辑,与社会多元化、非建制化、低理性化逻辑之间的冲突。

关键词:国家理论;现代国家建构;军事-财政模型;广义机制

中圖分类号:D03文献标识码:A文章编号:2095-5103(2019)11-0005-(13)

The Mechanism of Success or Failure: the Basic Logic of Modern State Building

LIU yangge

Abstract:State building refers to the dynamic process of the development of traditional states into modern states,which is manifested in changes in the form of governance,the level of institutionalization,and state capacity.The military-fiscal model and its challenges and supplements show that“state pressure-state behavior-construction results”is a general mechanism for state building.However,the differentiation and corruption in the bureaucratic system,as well as the social revolution,capture,resistance,and evasion behavior outside the system,will hinder the building process.The essence of these obstacles is the conflict between the development logic of standardization,institutionalization,and rationalization in modern countries,and the logic of social pluralism, non-establishment,and low-rational.

Key words:state theory;modern state building;military-fiscal model;general mechanism

国家一直是社会科学(尤其是政治科学)研究的重要对象。在不同的研究领域中,国家的概念、角色差异巨大。它或被视为特定的功能-结构集合体,左右社会、经济的发展;或被视为国际中的独立行动者,构建国际关系的纽带;或被视为社会利益的整合者,代表地区的公共诉求;或被视为社会文化现象,影响人类的历史进程[1]。自“回归国家”(bring the state back in)学派诞生以来,国家研究的主流视角继承了马克思·韦伯(Max Weber)、奥托·欣茨(Otto Hintze)的理论传统,他们将国家视为正当垄断暴力、支配社会的功能-结构集合体[2]。以现代国家为因变量,探究从传统国家发展为现代国家的建构(state building)机制、阻碍,是当代政治学科的重要命题。

基于相关领域的重要文献,本文旨在探讨国家建构的机制、阻碍。现有研究(尤其是综述类研究)已从不同角度,初步讨论了这类话题。他们或是在宏观层面,回顾了相关研究的核心观点[3],厘清一些基本概念(例如“国家自主性”“国家能力”)的内涵[4];或是在微观层面,基于农村[5]、城市社区治理[6]的实务经验,寻找中西方国家建构的共性机制,即士绅精英的没落、国家权力的集中与下沉,以实现其控制社会、汲取资源的目标。现有研究的局限性之一,是尚未完全概括现代国家建构的广义(general)机制、阻碍,缺乏一个能统领相关研究、比较分析各国经验的理论体系。在宏观层面,现有研究仍未形成相对系统的“理论图景”;在微观层面,各国的建构经验日趋碎片化、独立化,难以进行相互之间的系统比较、科学分类。因此,提炼广义的建构机制、阻碍,深化相关领域的认识,有着重要的研究价值。这既是本文的研究目的,也是其理论意义。为了完成上述目的,本文主要从三个部分展开论述:

第一,阐述传统、现代国家的核心特征,界定本文的核心概念、研究对象——现代国家建构。它是指传统国家发展为现代国家的动态过程,体现在统治形式、制度化水平、国家能力的变化。这个概念、对象的确定,有助于排除一些“非国家建构”的概念、命题。举例来说,那些探究国家行动逻辑(国家自主性的相关命题)、政体变迁(民主化、威权复辟的相关命题)的相关研究,并不符合国家建构的“问题域”。所以,它们都不属于本文的讨论范畴。

第二,基于军事-财政建构模型及其相关的补充、挑战,提炼现代国家建构的普遍性机制。现有研究表明,军事-财政建构模型是解释国家建构(尤其是欧洲经验)的最主流机制[7]。它既有深厚的理论脉络,但也受到了很多非西方国家的批评、挑战。因此,对这个机制及其相关补充、挑战“追本溯源”,能抽象相关研究的理论图景,提炼现代国家建构的广义逻辑。同时也能整合各国的“经验碎片”,并对它们进行系统比较、科学分类。

第三,依托非西方国家的案例,分类概括官僚体系内、外部的建构阻碍,形成现代国家建构受阻的一般性认识。现有研究表明,现代国家的建构是全球性难题。区别于欧洲、北美等发达地区,第三世界的国家、后发地区易面临“失败国家”的困境,政府控制社会、汲取资源的能力有限。遗憾的是,现有研究也没对此形成整体概括。本文也希望完成这个任务,并从官僚体系的内外部,分别概括国家建构的现实阻碍。这个任务兼具理论与现实意义,既能准确定位现有研究、各国经验,也能指导实务建设,了解官僚、社会群体的政策抵抗行为。

一、从传统国家到现代国家:何谓现代国家建构

现代国家建构是指传统国家发展为现代国家的动态过程。这是人类历史发展进程中多种要素共同作用的客观趋势。这个趋势的核心机制至少包含三个维度:国家建构的方式(国家如何扩展权力以控制其人民和土地)、主体行动者(谁的行为扩展了国家权力)、时机(为何国家在16世纪后才获得权力,而非更早)[8]。现代国家建构并非一蹴而就,通常被认为是一个漫长、整体、非理性设计的制度变迁过程。由于不同国家的发展状况、建构进程差异巨大,制度变迁的历时漫长,我们需要依托具体的维度、指标,评估不同国家的建构过程。现有研究的共识是,国家的统治形式、制度化水平、国家能力强度,都是衡量建构过程的重要维度,是区分传统、现代国家的形态[9]。但值得注意的是,不同地区的建构过程差异巨大,三个维度并不一定能同时强化、发展。

间接统治、低制度化、弱国家能力,是有些传统国家的核心特征。它们普遍缺乏现代化、理性化的官僚体系,一般会联合贵族、精英等地方力量,建立世袭制的间接统治体系。这类国家的管理范围窄、深度浅,通常不具备全国性的征税系统、法律制度、常备军队。因此,它们控制社会、管理军事、塑造国家形象的能力也相对有限。在世界各地的历史进程中,城邦、封建王国、游牧帝国,都是一些传统国家的重要表现形式。

相反,直接统治、高制度化、强国家能力,构成了一些现代国家的核心特征。它们拥有体量庞大、现代化、理性化的官僚体系,能取代地方的社會力量,直接控制辖区。这类国家的管理范围广、深度大,拥有全国性的征税系统、法律制度、常备军队,甚至是独立性的外交体系。因此,它们能力突出、适应性高、内聚力强,能有效提取社会资源、管理区域经济、垄断军事力量、塑造国家形象、对抗外部风险[10]。在世界各地的历史进程中,绝对主义国家、现代民族国家,都是现代国家的重要表现形式。上述概念界定、维度分析能厘清国家建构进程的起点、终点,两者分别是传统国家、现代国家,但其具体变化机制仍待探讨。

二、现代国家的建构何以成功:基于军事-财政模型

(一)军事-财政模型:对外战争塑造现代国家

现代国家建构的相关研究起源于欧洲经验。查尔斯·蒂利(Charles Tilly)、昂德利克·塞普鲁特(Hendrik Spruyt)发现,那些政体差异巨大的欧洲中世纪国家(城邦、封建王国、游牧帝国),都会相继转变为现代的民族国家,即拥有职业官僚体制、常备军队的中央集权国家[11]。丽莎·布莱兹(Lisa Blaydes)、克里斯多夫·派克(Christopher Paik)发现,那些供养十字军东征的欧洲国家,政治稳定、制度发展的进程显著加快[12]。围绕这些经验现象,学者们都好奇:什么因素导致欧洲各国的兴盛、灭亡,早期的城邦?帝国如何发展为现代的民族国家,它们有怎样的国际关系、内部变迁?这是现代国家建构领域的“元问题意识”,其具体的演变过程是“军事-财政模型”所聚焦的“对外战争-税收汲取与征兵动员-理性化的官僚体系-现代国家”机制。在欧洲中世纪,地方领主、封建贵族是国家的支配阶层。统治者与领主、贵族的关系,主要基于血缘、社会网络等传统要素,他们之间没有直接的权力委托-代理关系。在其领土范围内,领主、贵族能自由组织军队、汲取税收、任命官职。相反,君主普遍缺乏直接动员、汲取社会的能力。他们的封建统治及其军事、财政需求,必须妥协于领主、贵族的力量。

随着军事技术、社会经济的不断发展,统治者改善军备、扩张领土的动机不断增强。日益严重的地缘威胁、高昂的战争成本,成为很多欧洲国家的共同挑战。如何向社会征得更多税收、如何建立更强大的国家军队,是他们共同的难题。统治者们认为,提升社会汲取、动员能力的关键,在于压制带有阻碍性的国家-社会中介(地方领主、封建贵族等),实现面向社会的直接征兵、征税。因此,他们致力于强化国家的行政组织、建立独立的税收体系,以打破地方主导的间接统治体系。这些行为的积极影响是,持续提升的汲取效率,让君主有足够的财政实力,供养统一管理、设备精良的常备军,这是应对外战威胁、维护领土主权的重要保障。此外,它们还在客观上培育了现代化的官僚体系,让君主实现对辖区(尤其是征兵、税收权力)的直接控制、垄断。这是现代国家建构的重要机制之一。

“对外战争的压力、财政汲取的需求,打破封建体系,建立现代国家”的分析框架,被学界概括为现代国家建构的军事-财政模型[13]。其实,这个模型的解释力并不局限于欧洲。在中国古代的春秋战国时期,强大的对外战争威胁、汲取动员需求,也促进了秦国的国家建构[14]。商鞅变法、土地和官僚制度的相关改革,致力于压制地方势力,以建立统一、强大的中央集权体系。这是秦国拥有雄厚财力、建立强大军队,并战胜各路诸侯、实现国家统一的关键因素。军事-财政模型的分析框架,也获得了“反向”经验材料的支持。有些第三世界(尤其是非洲地区)国家,缺乏足够的地缘威胁和相关的军事、财政压力。这让当地统治者们改造国家的行政体系和压制地方势力的能力、愿望都很有限。部分学者认为,这是当地国家建构困难的原因之一[15]。

(二)对军事-财政模型的若干补充、挑战

近年来,军事-财政模型遇到了一些“解释力危机”。后续研究多以补充、控制变量的方式,挑战了上述框架。一是它们在原来的因果机制(军事财政压力-现代国家建构)上引入了新的变量(例如:国家的政体类型)。例如在欧洲,对外战争造就的现代国家,通常拥有不同的政体类型,包括宪政主义、绝对主义体制等。二是它们在原来的因果机制上,分别控制了自变量、因变量。例如在部分地区,对外战争不必然能造就(甚至会破坏)现代国家的建构。这说明,军事财政压力的自变量,并不必然孕育现代国家的因变量。在部分地区,即使对外战争匮乏,现代国家的建构进程也能持续推进。这说明,除了军事财政压力,还有其他类型的自变量能推动现代国家的建构。因此,对于提炼广义的建构机制的这些研究都有重要的理论意义。

第一,对外战争造就的现代国家有不同的政体类型。现有研究认为,现代国家的政体类型(宪政主义、绝对主义)及其差异,是三个变量(地方政府的组织体系、对外战争的爆发时间、行政-财政的制度结构)综合作用的结果[16]。在地方政府较弱小、外战威胁较早、行政-财政制度完善的地区,现代国家会更多呈现绝对主义(absolutism)的形态。此外,国内精英(神职人员、君主、官僚、封建地主)之间[17]、精英-平民的关系[18],也会影响现代国家的政体类型。在英国,国家的征税、动员行为遭到封建地主的激烈反抗,导致君主的权力被有效约束;在法国,为了加强对农民的汲取、控制,统治者联合了封建地主、神职人员建立了庞大的专制体系。国家的现代化路径也是重要的影响变量。斯堪得纳维亚半岛国家的建构差异,也验证了上述判断。在丹麦,农民阶层是主导性的政治力量,他们孕育了自由主义的现代国家;在瑞典,国家维持了特定的财产代表制度,后者造就了统合主义(corporatism)——国家建立、管理社会的大型经济部门主导的政治体制——的新政权[19]。另外,国家内部的支配、制衡力量差异变量,也能解释现代国家的政体差异。那些开展自强型改革(self-strengthening reforms)——以自身强大的行政能力汲取、动员社会——的现代国家,会呈现绝对主义的形态;但依靠自弱型权益措施(self-weakening expedients)——依靠中介力量汲取、动员社会——的现代国家,会呈现宪政主义的形态[20]。社会文化也会影响现代国家的政體类型。其中,新教运动、宗教革命左右了宪政主义、绝对主义国家的形成路径[21]。

第二,对外战争并不必然能造就(甚至会破坏)现代国家。首先,在军事、财政压力巨大的欧洲中世纪,部分国家仍未建立全国性的税收体系。在执政联盟内部,统治精英的个人利益、政治地位共同影响国家的征税动力。当他们占据较高的政治地位,但其私人利益相对分化时,执政联盟汲取、动员社会的需求较少[22]。另外,战前行政机构的发展模式、代议机构的能力差异,也是影响国家转化军事、财政需求的能力和干扰战争“催化”现代国家效果的重要变量。战前集权化、科层化发展的行政机构和能力强大的代议机构扩大了战争对英国建构的积极影响,但战争阻碍了法国的建构过程,因为它缺乏上述的机构基础[23]。其次,对外战争-现代国家建构的“传导关系”,也会受制于社会结构的变量。在民族同质性高的越南,社会主义政党融合了意识形态、外战压力,成功建立高度统一的国家政权;但在民族同质性低的阿富汗,统治精英难以凝聚社会共识、扩大国家的社会控制[24]。最后,时间变量也不容忽视。与欧洲相比,战争没能促进拉美地区的现代国家建构。这是因为优先于政治权威建立的战争爆发,会导致国家联系、动员社会的能力薄弱[25]。

第三,即使对外战争匮乏,现代国家建构进程也能持续推进。外国社会的一些积极支持(文化输出、物质保障),推动了印度尼西亚等国的国家建构[26]。近年来,非战争性的国际竞争,也为一些国家带来了巨大的汲取、动员压力。在全球市场下,拉丁美洲地区[27]、东亚地区[28]的“后发国家”,都面临严重的经济竞争压力。这就要求统治集团要强化经济干预、市场管理,为经济发展“保驾护航”。国内变革社会、市场,及其孕育的新生力量,成为国家管理的突出挑战并刺激政治权力的扩张[29]。另外,国家内部的社会冲突、政治革命,也是现代国家的建构契机[30],它们是统治者采取积极行动、控制政治秩序的合法性来源。

(三)现代国家建构的普遍性机制

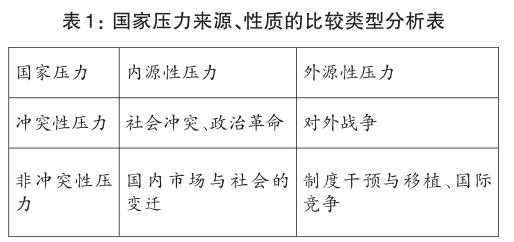

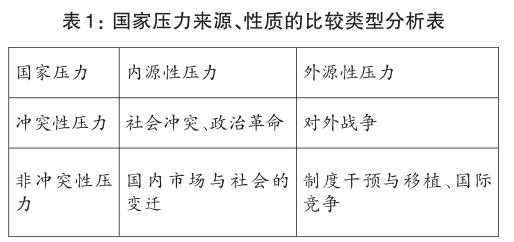

军事-财政建构模型及其相关的挑战、补充表明,国家建构的“元动力”通常不是统治者、政府的理性选择,而是一系列国家压力的客观结果。这些压力的形式多样,国家之间的对外战争只是其类型之一,它们还包括社会冲突、政治革命、全球市场中的国际竞争等。为了更清晰地梳理这些压力类型,形成可比较、验证的理论框架,本文基于压力性质(冲突性、非冲突性压力)、来源(内、外源性压力)的维度,将它们分为四类(见表1)。

国家的领土范围是内、外源性压力的划分依据。社会冲突、政治革命、国内市场与社会的变迁,都发生在国家领土范围内,属于内源性压力;相反,国际竞争(尤其是全球市场下的国际竞争)、他国的制度移植、对外的军事战争,都来源于国家的领土范围外,属于外源性压力。

压力的表现形式是冲突性、非冲突性压力的划分依据。社会冲突、政治革命、对外战争,都呈现显性的暴力、冲突形式,属于冲突性压力;相反,国内市场与社会的变迁、制度移植、国际竞争,都缺乏显性的暴力、冲突形式(尽管它们都可能转化为直接的冲突),属于非冲突性压力。

这两个维度的提出并非“空穴来风”,而是借鉴了社会心理学的研究成果。后者也常基于来源、性质的维度,区分不同的压力类型[31]。但心理学的研究对象是个人而非国家,所以其压力来源、性质的具体内容都不同于国家。除了心理学的理论基础外,从概念逻辑上看,本文选取的冲突特征、来源方向维度也不存在明显的逻辑重叠,两者之间有足够的独立性。基于上述原因,它们能有效区分、比较不同的国家压力类型。

以上文献回顾表明,这四类压力都是统治阶层、国家政权的严峻挑战。但显然,这些“刺激”不能直接导致现代国家的出现,这还需要国家的“反应”作为中介变量。在“刺激”的作用下,国家常面临严重的政权存续压力。为了维持其统治地位,他们会用各种手段,打破间接统治的旧体系,提升制度化水平、国家能力。针对官僚系统的内部,统治集团会对自身进行“理性化改造”,以现代化、韦伯主义的新官僚结构逐步取代奠基于血缘、传统型权威的旧官僚结构;针对官僚系统的外部,国家会加强权力渗透、资源汲取、秩序规制等国家基础性权力(infrastructural power)[32],压制地方的社会力量(尤其是社会精英),实现经济管理、形象塑造的国家目的。依托这些“国家行为”的中介变量,现代国家的成功构建(至少是建构进程的持续发展)才被客观导出。

本文将这个过程概括为“国家压力-国家行为-建构结果”的广义机制,以呈现国家作为一个功能-结构集合体的成长逻辑。这个机制是“非线性”的客观结果,而非统治集团、个人理性选择的产物。值得注意的是,上述分析并不意味着“国家主体性”的完全缺失、统治集团或政府的“无能为力”。事实上,很多国家也在积极、有意地开展国家建设,比如中国“提升国家现代化治理能力”的目标就是其典型体现之一。但不可忽视的是,有些国家自主行为的背后,常是日益激烈的国际竞争、国内压力。因此,即使各国有一定的主体性、能动性,也面临错综复杂的具体国情,但“国家压力-国家行为-建构结果”的广义机制仍然成立。

三、现代国家的建构何以失败:官僚体系内、外源性的建构阻碍

建设现代国家的实际进程并非一帆风顺,而是一个全球性的难题。世界上的很多地区(尤其是第三世界),都面临弱国家(甚至是“失败国家”)的困境,很多国家控制社会、汲取资源的能力非常有限,无休止的政治动荡出现在大量新兴的民主国家中。即使那些能力强大的国家,影响、塑造社会的能力也比想象中弱小,例如军政府统治下的巴西[33]。什么因素导致国家建构的失败,其现实阻碍来自何方?与前文类似,回答这些问题也需要整合、类型化各国的“经验碎片”,形成可比较、验证的理论框架。

本文以官僚体系的边界作为分类标准,将它们划分为两大类:来自于国家内部的官僚体系障碍和国家外部的社会障碍。这个划分标准的成立依据有三个:第一,自“回归国家”学派视国家为特定的功能-结构集合体后,国家建构的相关研究都沿袭了该视角。其中,这个集合体的核心正是国家的官僚体系,所有的功能表达(汲取、渗透、规制、分配等)必须依赖它。所以,关注这个体系的发展、受阻情况,是认识国家建构的关键。第二,国家建构的相关研究奠基于国家-社会关系的理论背景。这个背景的逻辑前提是国家、社会的二分、对立,即使两者会时刻相互影响、塑造。因此,寻找国家建构的阻碍力量,必须着眼于“体制外”的社会。第三,内外源性障碍属于二元分类,具备足够的逻辑周延性,能避免类型遗漏的情况。

(一)官僚体系的建构阻碍:分化、腐败

无论从经验层面,还是理论层面上观察,所有国家的官僚体系都不是一个统一、协调、稳定的整体。不同的层级、部门,常存在差异化的现实需求、利益关系,这会引发它们之间的冲突、合作。国家自主性(state autonomy)的研究认为,国家的公共政策是官僚个体利益的加权平衡[34]。自社会中国家(state in society)的视角兴起后,官僚体系的内部分化得到更深入观察[35],它被认为是国家建构的重要阻碍之一。那些试图扩大国家影响、加强社会控制的国家行动,常因为官僚体系的内部分化和腐败被扭曲和重塑。其中,“内部分化”的情况又被细分为下级抵抗、同级冲突、上级破坏。

第一,下级抵抗是内部分化的常见形式之一。在现代的官僚体系内,上下级官员之间是委托-代理的关系。在发达地区,国家常能凭借“自下而上”的民主监督机制、相对完善的法律法规,约束地方代理人;但在有些第三世界国家和地区,其代理人监控却常常受挫。下级官员有一定的自由裁量空间,其力量膨胀以及由此形成的集体行动,能影响国家政策的有效执行、上级政府的垂直控制[36]。

第二,作为另一种内部分化的常见形式,同级冲突的影响也不应被忽略。在巨大的发展压力、利益诱导下,基于自身的利益诉求,同级政府的不同部门也会相互竞争,并最终导致阻碍国家建构的进程。碎片化权威主义(fragmented authoritarianism)的政府间关系是其中的典型代表[37]。在这种体制下,晋升压力会逼迫地方政府扩大“招商引资”的力度,争夺企业的投资、进驻,实现经济的高速增长[38]。

第三,在部分地区,高层统治集团并不必然支持“国家的成长”,他们甚至会主动破坏现代国家。现有研究发现,苏联统治精英的利益诉求差异及其引发的内部分化导致了政权的崩溃[39]。在“社会控制碎片化”的第三世界,上层主动破坏现代国家机构的现象更加常见。他们多会基于自身的生存考虑,提防、压制这些机构的领导者造反[40]。

除了官僚体系的内部分化,内部腐败也能阻碍现代国家的建构,如何打击官僚内部的庇护关系、派系政治,建设制度化、组织化、理性化的行政系统,是很多非西方国家的共同难题。官僚体系的内部腐败、寻租空间,导致了大量公共政策(尤其是那些强化国家能力、扩大社会控制的政策)的执行偏差。因此,很多第三世界国家,深陷国家能力弱小的“泥潭”。

(二)社会的建构阻碍:革命、俘获、抗争、逃避

除了强调官僚体系的内部分化、腐败,“社会中国家”的研究视角还指出,国家、社会之间的动态互构时刻发生。乔尔·米格代尔(Joel Migdal)甚至认为,国家是一个权力场域,会被两个部分——社会观念(有凝聚性、控制力、代表领土群众)、国家各部分的实践——时刻塑造[41]。官僚体系各层级、部门的运作,植根于特定的社会结构、环境。官僚体系的内部分化和腐败有一定的社会基础。现代国家建构的社会阻碍形式多样,具体类型是革命、俘获、抗争、逃避。

第一,正面、直接、冲突性的武装革命是社会阻碍现代国家建构的手段之一,尽管它爆发的频率相對有限。相关研究发现,国家扩大资源汲取、压制社会活动的行为,会影响国内的经济环境,诱发社会支配阶层的“骚动”[42]。在有些第三世界国家和地区(尤其是那些资源禀赋优异的地区),势力雄厚、活动自如的地方强人会经常组织对抗国家的武装力量,争夺社会资源、规则的支配权[43]。但事实上,绝大多数的国家、社会冲突,较少表现为正面、直接的形式。尤其在那些“规制社会能力强大”的威权国家,社会对现代国家建构的正面、直接反抗,容易招致国家的血腥镇压。所以,他们更多以侧面、间接、非冲突的方式,阻碍现代国家的建构进程,以维护其自身利益。

第二,俘获是一种非冲突性的社会反抗形式。在社会力量较为强大的地区,例如亚非拉美等地的“后发地区”,社会能依托它与国家的非正式联系,影响政府官员、塑造公共政策。这些地区的社会力量,会主动与地方政府结成“私交”。它既能表现为国家对社会的妥协、讨价还价,又能表现为“裙带共产主义”(crony communism)[44]、“裙带资本主义”(crony capitalism)[45]等“金钱政治”下的政商关系。这会引发严重的腐败问题,阻碍现代国家对社会的有效“嵌入”。

第三,抗争是社会发起的另一种非冲突性反抗,它包括积极、消极的两种形式。西方传统意义上的公民抗命是积极抗争的重要代表。此外,社会也能通过“弱者的武器”(weapons of the weak)[46]等消极抗争的方式,对抗现代国家的建构。公民在面对威权政体的强大压迫、汲取时,进行的隐性、被动抗争。它们也会在一定程度上限制国家意图的有效实现,扭曲现代国家的建构。

第四,社会对国家建构的逃避也不可忽略。现有研究指出,尽管面临国家权力的不断延伸和持续压力,有些第三世界的农民仍能凭借相对自主性、广阔的地理空间,逃避国家的控制。在非洲,农民或撤离国家权威的覆盖领域,保留自己的农业供销合作社、基础性贸易网络[47];或者被动转业,以抵抗国家的农业重税[48]。在东南亚,农民会撤离到高地,选择异于国家统一计划的社会生活、农业生产方式[49]。这些行为的结果是,国家改变社会、经济的目标会相继受阻。

(三)现代国家的建构阻碍

基于上述分析,本文以阻碍来源为标准,将现代国家建构的阻碍分为两类。其中,国家官僚体系、建构阻碍的空间关系是内、外源性阻碍的划分依据。分化(下级抵抗、上级破坏、同级冲突)和腐败发生于官僚体系的内部,属于内源性的建构阻碍;来自社会的革命、俘获、抗争、逃避,发生于官僚体系的外部,属于外源性的建构阻碍。两个阻碍形式的维度,又能把外源性(社会)的建构阻碍分为四类(见表2)。

官僚体系、社会互动的距离形式,是接触性、脱离性阻碍的划分依据。这个划分依据的提出具备一定的理论基础。在研究非洲的农业经济时,迈克尔·布拉顿(Michael Bratton)已将国家、社会的行为分为两类:接触性行为和脱离性行为。当两者同时接触时,农业发展的方式是生产计划;当国家接触、社会脱离时,地区会形成农业的供销合作社;当国家脱离、社会接触时,地区会出现农民协会;当两者同时脱离时,农业的贸易网络相对活跃[50]。其中,革命、俘获、抗争,都是社会力量主动接触国家、表达诉求的手段,共同属于接触性的阻碍;相反,逃避是社会力量规避国家控制的表现,属于脱离性的阻碍。

官僚体系、社会互动的暴力形式是冲突性、非冲突性障碍的划分依据。这个划分依据的提出,是在逻辑上承接前文的国家压力分类。其中,革命是直接、显性的暴力形式,属于冲突性阻碍;相反,俘获、抗争、逃避,包含更多的隐性、非暴力成分(尽管它们都可能转化为直接的冲突),都属于非冲突性阻碍。

上述分析还有助于从更抽象的层次认识现代国家、社会的关系。本文认为,社会对现代国家建构的阻碍,本质上是两种不同力量、逻辑的对抗。社会主体的行为具有多元化、非建制化甚至表现出一定的非理性化特点。相反,现代国家的行为特征是标准化、建制化、理性化。现代国家的建构、政治权力对社会的嵌入,本质上是国家把自身的价值标准、行动逻辑嫁接于标准、逻辑截然相反的社会中。因此,现代国家的建构过程必然受到来自社会(官僚体系外部)的阻碍、冲突。从某种程度上看,现代国家建构的内源性阻碍(官僚体系内部的分化、腐败),也是社会逻辑的部分表现。

四、结语

本文旨在探讨现代国家建构的广义机制、阻碍。首先,本文阐述了传统、现代国家的核心特征,关注了从传统国家发展为现代国家的动态过程;接着,基于军事-财政建构模型及其相关的补充、挑战,提炼了“国家压力-国家行为-建构结果”的广义建构机制;然后,本文分类概括了官僚体系内、外部的建构阻碍,具体包括官僚体系的分化(下级抵抗、上级破坏、同级冲突)、腐败以及社会的革命、俘获、抗争、逃避;最后,我们形成了现代国家建构受阻的一般性认识,其本质是国家、社会之间的价值标准、行动逻辑冲突。

事实上,现代国家的建构不只是国家、社会的互动结果,市场也在其中发挥了重要的推动作用。现有文献对此的关注较少,也不是本文的关注重点。但事实上,后者既带来了国际市场竞争、新兴阶层管理的国家压力;也能拓宽国家的税收基础[51],增加其控制社会的渠道[52]、调配物质资源的便利[53]。未来,我们将更深入地研究“现代国家建构的市场基础”。

参考文献:

[1]J. P. Nettl.The State as a Conceptual Variable[J].World Politics,1968,20(4).

[2]Otto Hintze.The Historical Essays of Otto Hintze[M].New York:Oxford University Press.1975: 178-215;[德]马克斯·韦伯.学术与政治[M].冯克利,译.北京:生活·讀书·新知三联书店,1998:55-61;[美]西达·斯考切波.找回国家——当前研究的战略分析[J].载于彼得·埃文斯等编著.找回国家[M].方力维等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2009:2-52.

[3]徐勇.“回归国家”与现代国家的建构[J].东南学术,2006,(4);徐勇.“行政下乡”:动员、任务与命令——现代国家向乡土社会渗透的行政机制[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2007,(5);曾毅.现代国家建构理论:从二维到三维[J].复旦学报(社会科学版),2014,(6).

[4]曹海军.“国家学派”评析:基于国家自主与国家能力维度的分析[J].政治学研究,2013,(1).

[5]张静.国家政权建设与乡村自治单位——问题与回顾[J].开放时代,2001,(9);王德福,林辉煌.地方视域中的国家政权建设:实践与反思[J].中国农业大学学报(社会科学版),2011,(4).

[6]何艳玲.社区建设运动中的城市基层政权及其权威重建[J].广东社会科学,2006,(1);黄冬娅.多管齐下的治理策略:国家建设与基层治理变迁的历史图景[J].公共行政评论,2010,(4).

[7]Hendrik Spruyt.Institutional Selection in International Relations:State Anarchy as Order[J].International Organization,1994,48(4).

[8][美]理查德·拉克曼.国家与权力[M].郦菁,张昕,译.上海:上海人民出版社,2013:19.

[9]Karen Barkey & Sunita Parikh.Comparative Perspectives on the State[J].Annual Review of Sociology,1991,(17);[美]弗朗西斯·福山.国家构建:21世纪的国家治理与世界秩序[M].黄胜强,许铭原,译.北京:中国社会科学出版社,2007:1-5.

[10]Michael Mann.The Autonomous Power of the State:Its Origins,Mechanisms and Results[J].European Journal of Sociology,1984,25(2);Lewis Snider.Identifying the Elements of State Power:Where do We Begin[J].Comparative Political Studies,1987,20(3);Melissa Lee & Nan Zhang.Legibility and the Informational Foundations of State Capacity[J].The Journal of Politics,2017,79(1).

[11][美]查尔斯·蒂利.强制、资本和欧洲国家(公元990—1992年)[M].魏洪钟,译.上海:上海人民出版社,2007:6.

[12][30]Lisa Blaydes & Christopher Paik.The Impact of Holy Land Crusades on State Formation: War Mobilization,Trade Integration,and Political Development in Medieval Europe[J].International Organization,2016,70(3).

[13][美]理查德·拉克曼.国家与权力[M].郦菁,张昕,译.上海:上海人民出版社,2013:19;张长东.比较政治学视角下的国家理论发展[J].北大政治学评论(第3辑),2018,(1).

[14][美]王国斌.转变的中国:历史变迁与欧洲经验的局限[M].李伯重,连玲玲,译.江苏:江苏人民出版社,1998:93-99;Edgar Kiser & Yong Cai.War and Bureaucratization in Qin China:Exploring an Anomalous Case[J].American Sociological Review,2003,68(4).

[15]Jeffrey Herbst.State and Power in Africa:Comparative Lessons in Authority and Control[M]. Princeton:Princeton University Press,2000:3-32.

[16][美]托马斯·埃特曼.利维坦的诞生:中世纪及现代早期欧洲的国家与政权建设[M].郭台辉,译.上海:上海人民出版社,2016:1-32.

[17]Richard Lachmann.Elite Conflict and State Formation in 16th and 17th Century England and France[J].American Sociological Review,1989, 54(2).

[18]Rosemary Hopcroft.Maintaining the Balance of Power:Taxation and Democracy in England and France,1340-1688[J].Sociological Perspectives, 1999,42(1).

[19]Tim Knudsen & Bo Rothstein.State Building in Scandinavia[J].ComparativePolitics,1994,26(2).

[20][美]許田波.战争与国家形成:春秋战国与近代早起欧洲之比较[M].徐进,译.上海:上海人民出版社,2009:23-37.

[21]Philip Gorski.The Protestant Ethic Revisited:Disciplinary Revolution and State Formation in Holland and Prussia[J].American Journal of Sociology,1993,99(2).

[22]Ryan Saylor & Nicholas Wheeler.Paying for War and Building States:The Coalitional Politics of Debt Servicing and Tax Institutions[J].World Politics,2017,69(2).

[23]Edgar Kiser & April Linton.Determinants of the Growth of the State:War and Taxation in Early Modern France and England[J].Social Forces, 2001,80(2).

[24]Hillel Soifer.State Infrastructural Power:Approaches to Conceptualization and Measurement[J].Studies in Comparative International Development,2008,43(3).

[25]Miguel Angel Centeno.Blood and Debt:War and Taxation in Nineteenth Century Latin American[J].American Journal of Sociology,1997,102(6).

[26]Jalan Chong.How External Intervention Made the Sovereign State[J].Security Studies,2010,19(4).

[27]Cameron Thies.War,Rivalry,and State Building in Latin America[J].American Journal of Political Science,2005,49(3).

[28]Peter Evans.Embedded Autonomy:States and IndustrialTransformation[M].NewJersey:Princeton University Press,1995:3-20;Richard Doner,Bryan Ritchie & Dan Slater.Systemic Vulnerability and the Origins of Development States:Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective[J].International Organization, 2005,59(2).

[29][美]塞繆尔·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,刘为等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1989:32.

[31]刘玉馥、周莉.护士压力研究进展[J].国外医学·护理学分册,1998,(1);楼玮群、齐铱.高中生压力源和心理健康的研究[J].心理科学,2000,(2);张建卫,刘玉新,金盛华.大学生压力与应对方式特点的实证研究[J],北京理工大学学报(社会科学版),2003,(1).

[32]Michael Mann.The Autonomous Power of the State:Its Origins,Mechanisms and Results[J]. European Journal of Sociology,1984,25(2);Hillel Soifer.State Infrastructural Power:Approaches to Conceptualization and Measurement[J].Studies in Comparative International Development,2008,43(3).

[33][美]弗朗西斯·哈根皮安.传统政治对巴西国家转型的反动[J].载于乔尔·米格代尔等,编著.国家权力与社会势力:第三世界的统治与变革[M].郭为桂等,译.南京:江苏人民出版社,2017:43-74.

[34][41][美]埃里克·诺德林格.民主国家的自主性[M].孙荣飞等,译.南京:江苏人民出版社,2010:13-24.

[35][美]乔尔·米格代尔.社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成[M].李扬,郭一聪等,译.南京:江苏人民出版社,2013:23.

[36]John Burns.Strengthening Central CCP Control of Leadership Selection:The 1990 Nomenklatura[J].the China Quarterly,1994,(138);Xueguang Zhou.Political Dynamics and Bureaucratic Career Patterns in the Peoples Republic of China, 1949- 1994[J].Comparative Political Studies, 2001,34(9).

[37]Andrew Mertha.Fragmented Authoritarianism 2.0,Political Pluralization in the Chinese Policy Process[J].The China Quarterly,2009,(200).

[38]Yiqing Xv & Yang Yao.Informal Institutions,Collective Action,and Public Investment in Rural China[J].American Political Science Review, 2015,109(2).