生物艺术的争议与挑战

2019-11-13知闲

知闲

The development of science is inevitably influencing everything of human world, including the art. The advancing science brings the changes in art, and redefines every aspect of arts. Some changes are shocking, even controversy, for example, the new-born Biological art in the 21st century. Biology is taken as the technical media of art, and also the theoretical, conceptual, and cultural carrier of new arts. Biological art changes the ecology of art and also changes the way people see the world.

科技的發展不可避免地影响着人类世界的一切,当然也包括艺术。科技的进步带来艺术的变革,重新定义着关于艺术的方方面面。有时,这些改变是惊世骇俗的,甚至会引起极大的争议,譬如在21世纪才刚刚诞生的“生物艺术”。

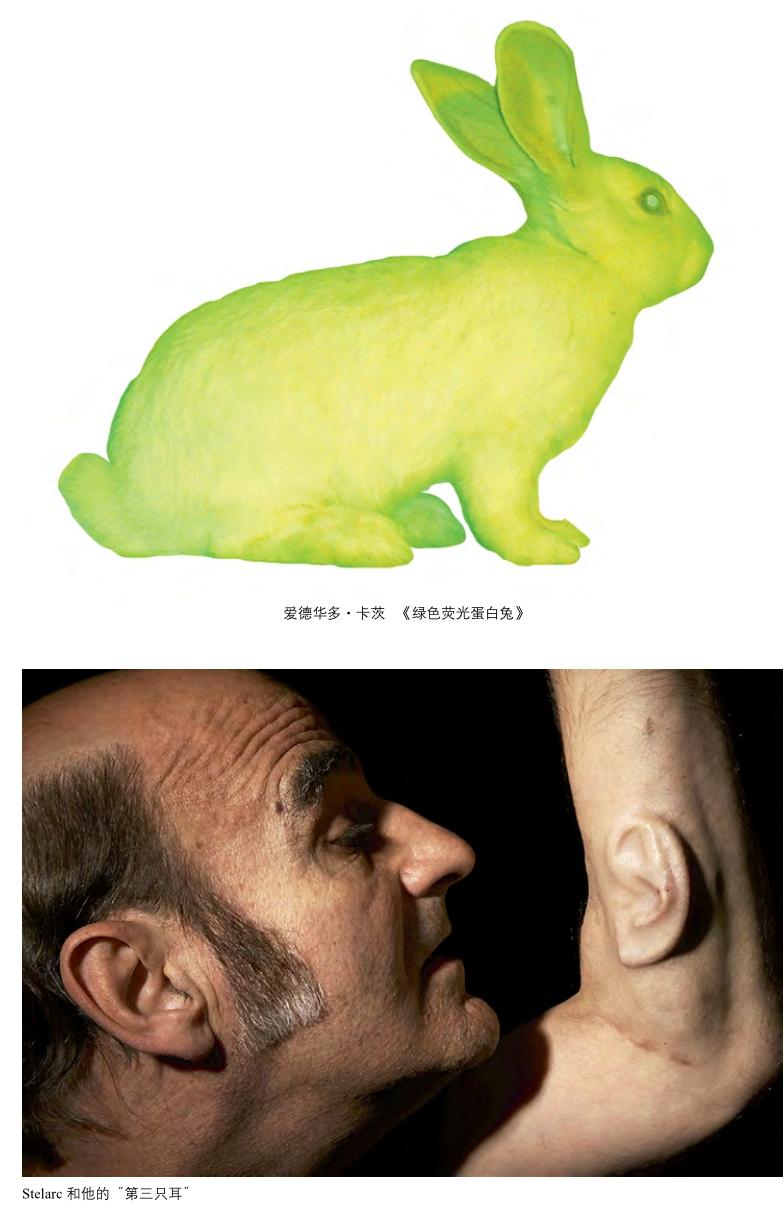

1997年,艺术家爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)提出了一个全新的概念——生物艺术;2000年,基于自己的理论,卡茨如创世主一般创造出一只在紫外线下会发出绿光的兔子。这件名为《绿色荧光蛋白兔》(GFP Bunny)的作品,成为新生的生物艺术史上的奠基之作,不仅用成功的实践诠释了“生物艺术”这一跨学科概念,同时为艺术界献上了一个全新的媒介。

与此同期,创立于澳大利亚珀斯的“细胞组织培养与艺术”(TC&A)计划也开始输出成熟的作品。这一前沿性的项目由艺术家奥伦·凯茨(Oron Catts)和伊恩纳·祖儿(Ionat Zurr)在1996 年共同发起。相比“生物”这个宏大概念,他们从“细胞组织”这一具体元素入手,探索将其作为一种艺术表达的新媒介。他们在2000年后正式发表的《非具形烹饪》(Disembodied Cuisine)、《半活体解忧娃娃》(The Semi-living Worry Dolls)、《无受害者的皮革》(Victimless Leather)等作品,都是以细胞为媒介的成功之作。

“21世纪是生物的世纪”,这一诞生于20世纪末的论调影响着2000年前后的诸多领域。生物学、生物科技、生物工程……凡是与“生物”有关的概念都成了当时最前沿的焦点。随时代而动的当代艺术自然不甘落后。艺术主动向生物伸出了橄榄枝,既出于对时代风尚的响应,也源于当代艺术自身发展过程中对新媒介的需求和探索。总之,二者一拍即合,生物艺术成了21世纪最具代表性和前瞻性的艺术形式之一。

以生物为媒介创作承担艺术功能的作品,对前卫艺术家们有着某种特殊的吸引力。短短20年间,生物艺术飞速发展,无论对深度还是广度的探索,都令业界惊喜。喜的是生物艺术将艺术的范畴大大扩充,惊的是因为事关“生物”而带来极大的对伦理的挑战。

在卡茨对“生物艺术”概念的最初定义中,用基因技术改造生物是其根本原理,而其后来者中也有相当一部分艺术家延续了这一脉络,将基因技术在艺术领域的使用发挥到极致。

艺术家玛尔塔·德·梅内泽斯(Marta de Menezes)在作品《自然?》(Nature?)中创造了一种自然界没有的蝴蝶。通过基因技术的干扰,艺术家得以“改造”蝴蝶身上的图案,创造出独一无二且无法遗传的“人造蝴蝶”。

如果生物艺术的载体仅停留在动物身上,社会的反应似乎还不会很大,但这是不会满足艺术家的追求的。当艺术家将生物技术用于人类身上,作为同类的我们又该作何反响呢?

如行为艺术家Stelarc在自己的左臂上永久植入了一只耳朵;Genesis Breyer P-Orridge与妻子Lady Jaye Breyer P-Orridge合作,试图创造两人自我的混合体;而创造了那只绿色荧光蛋白图的卡茨当然也没有闲着,他将自己的 DNA转移到一朵花的红色茎脉中,挑战亿万年来的物种进化……通过这些令人瞠目结舌的生物艺术作品,艺术家成了一个特殊意义上的“造物主”。这些作品对人类社会、思想、历史的影响是广泛的、多重的。正如奥伦·凯茨所言:“可以说除了艺术之外,基本已没有其他领域或学科能包容这种模糊的道德界限,并通过实践去提出有争议性的问题。”

作为媒介的“生物”,是技术的,同时也是理论的、概念的、文化的。生物艺术改变着艺术的生态,也改变着人类作为“生物”对这个世界的看法。