松辽盆地伏龙泉断陷断裂特征及控藏作用

2019-11-13郭新军

郭新军

(中国石化 东北油气分公司 生产运行管理处,长春 130062)

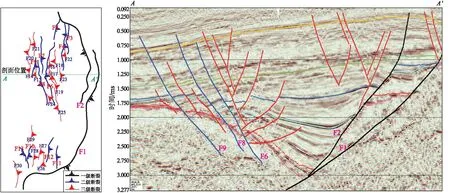

对国内主要含油气盆地油气藏分布特征统计发现,70%以上的油气藏沿断裂展布或者分布于断裂附近,断裂对油气藏具有重要的控制作用[1];同时,断裂的重要性也早已被地质家们所认识[2-4]。松辽盆地东南隆起区伏龙泉断陷为东断西超的箕状断陷,受近南北向断裂分段控制形成南北两次洼,断陷期平面上由东至西可划分为洼陷带、两洼间低凸起和西部缓坡带(细分为断阶带和超覆带)(图1)。伏龙泉断陷是松辽盆地南部油气较为富集的断陷之一,目前已发现产油气区主要位于靠近大断裂的东部浅层和西部缓坡区断阶带的中深层,研究表明,该区断裂对油气成藏控制作用较强[5-6]。本文以伏龙泉断陷西部缓坡区为例,重点分析不同级别断裂的性质、活动性和组合形态,总结断裂对原生油气藏和次生油气藏的控制作用。

1 断裂基本特征

1.1 断裂分期分级

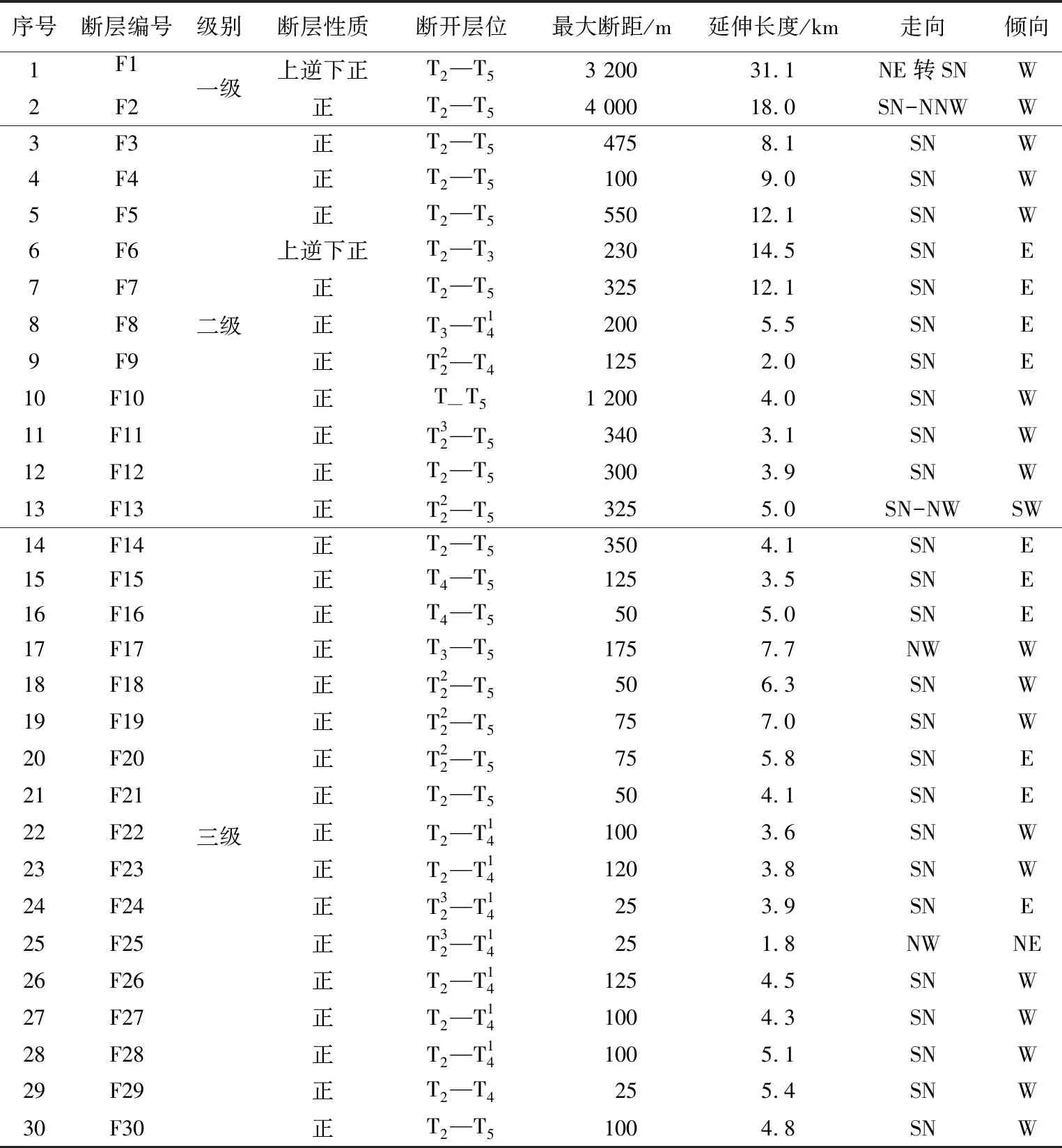

从晚三叠世开始,松辽地区在环太平洋构造域发展演化的背景下,开始受到2种动力的影响和控制。一种为地壳深部地幔物质的热动力变化,上地幔上穹隆引起大陆壳初始张裂;另一种则是太平洋板块向欧亚大陆东缘俯冲形成的挤压作用[7-8]。松辽盆地的形成和早期发育阶段主要受第一种动力的控制,盆地在发展过程中具有张力和压力两重性,表现为早期裂谷、中期拗陷、晚期褶皱的特点[9]。伏龙泉断陷作为松辽盆地的三级构造单元,盆地的发展演化可分为3个时期,即断陷期、拗陷期和反转期,因此,断裂发育期次也可以分为3期,即断陷期、拗陷期和反转期。同时,按照断裂控制作用亦可分为3级(图2),即一级控洼断裂(黑色表示),主要发育于伏龙泉断陷东部,控制洼陷分布;二级同沉积断裂(蓝色表示);三级调节断裂(红色表示),二、三级断裂主要发育于伏龙泉断陷西部缓坡带。

图1 松辽盆地伏龙泉断陷构造纲要

1.2 断裂性质

伏龙泉断陷自南向北发育2条一级控洼断裂,即F1和F2,主要受东西向拉张应力作用,形成近南北走向、西倾的张性断裂,为伸展构造运动下形成的基底卷入犁式正断裂,上陡下缓,最大断距可达4 000 m。其中F1断裂受上白垩统明水组沉积末期反转构造的影响,形成下正上逆的断裂特征。

伏龙泉断陷发育11条同沉积断裂,即F3—F13(图2),同沉积断裂又称为生长断裂,主要发育于盆地西部缓坡带,在沉积盆地形成和发育过程中,随着控洼断裂的持续活动,盆地不断沉降,在其对应面形成多条同沉积断裂,以平衡控洼断裂的伸展作用产生的应力释放。

伏龙泉断陷西部缓坡带发育2条典型的同沉积断裂F6和F7。F6断裂下部具有正断裂的特征,上部受到明水组沉积末期反转的影响,也具有逆断裂的特征,断开T5—T2反射层,主体呈南北向展布,在区内延伸长度14.5 km,倾向东,最大断距230 m(表1)。该断裂在沙河子组沉积早期—登娄库组沉积晚期为正断裂,控制了早期断陷的形成和发展,在四方台期—明水期该断裂受到强烈的挤压发生反转作用,形成逆冲断裂。F7断裂具有正断裂的特征,断开了T5—T2反射层,呈南北向展布,在研究区内延伸长度12.1 km,倾向东,最大断距325 m(表1)。该断裂主要在火石岭组—营城组沉积早期活动强烈,在之后的构造变形中活动较弱。

图2 松辽盆地伏龙泉断陷断裂分期分级平面与剖面示意图

序号断层编号级别断层性质断开层位最大断距/m延伸长度/km走向倾向1F12F23F34F45F56F67F78F89F910F1011F1112F1213F1314F1415F1516F1617F1718F1819F1920F2021F2122F2223F2324F2425F2526F2627F2728F2829F2930F30一级二级三级上逆下正T2—T53 20031.1NE转SNW正T2—T54 00018.0SN-NNWW正T2—T54758.1SNW正T2—T51009.0SNW正T2—T555012.1SNW上逆下正T2—T323014.5SNE正T2—T532512.1SNE正T3—T142005.5SNE正T22—T41252.0SNE正T—T51 2004.0SNW正T32—T53403.1SNW正T2—T53003.9SNW正T22—T53255.0SN-NWSW正T2—T53504.1SNE正T4—T51253.5SNE正T4—T5505.0SNE正T3—T51757.7NWW正T22—T5506.3SNW正T22—T5757.0SNW正T22—T5755.8SNE正T2—T5504.1SNE正T2—T141003.6SNW正T2—T141203.8SNW正T32—T14253.9SNE正T32—T14251.8NWNE正T2—T141254.5SNW正T2—T141004.3SNW正T2—T141005.1SNW正T2—T4255.4SNW正T2—T51004.8SNW

伏龙泉断陷调节断裂发育,比较容易识别的有17条,即F14—F30,它们是一级控洼断裂和二级同沉积断裂的伴生断裂和调节断裂。此类断裂虽然在构造活动中只起一定调节作用,但是它们在非背斜类构造圈闭的形成中却起决定作用,同时也是形成浅层次生油气藏的关键断裂。

2 断裂控制作用

2.1 同沉积断裂输导和封堵作用

吴智平等[4]提出同沉积断裂有着较为特殊的内部结构,深度越大,活动时间越长,现今表现为断距越大,从而导致下部滑动破碎带发育,对油气主要起封堵作用;中部诱导裂缝带发育,对油气主要起输导作用;而活动量极弱的浅部则为塑性变形带,断裂基本没有开启。

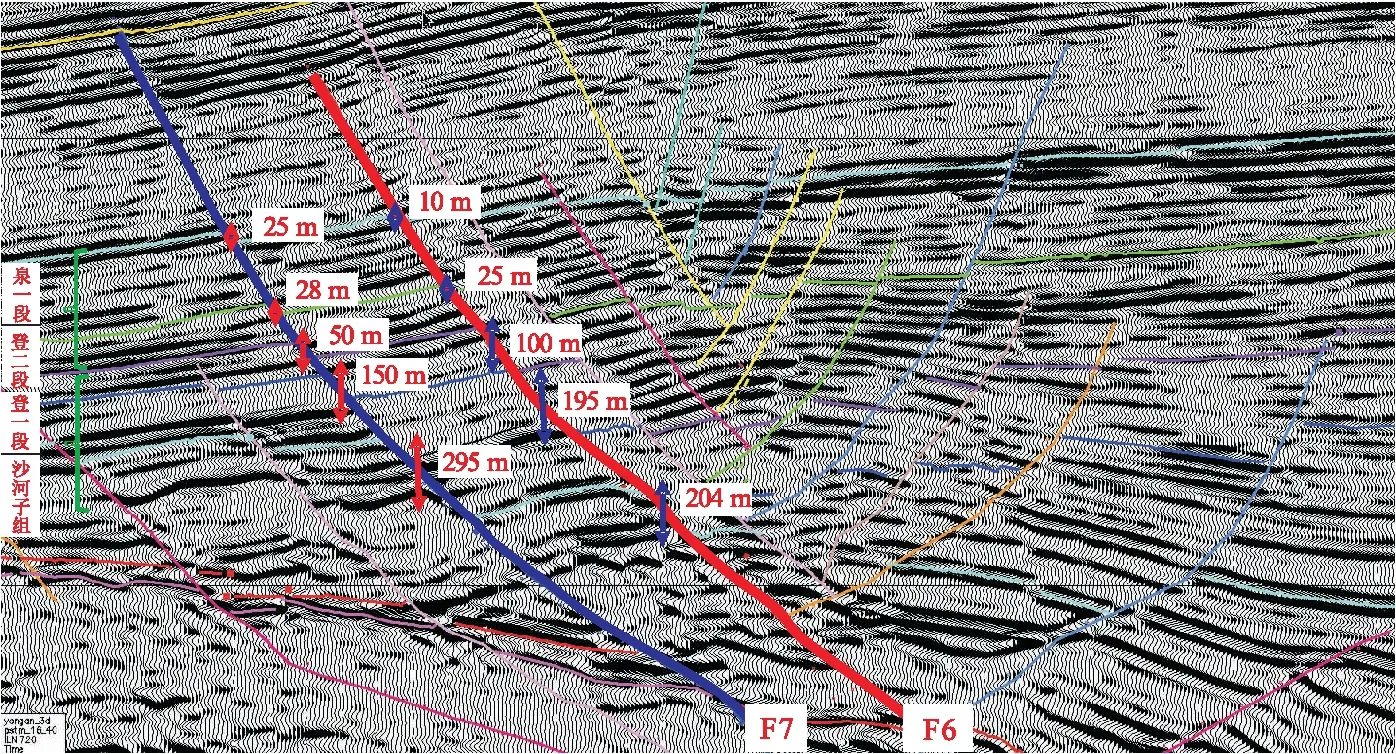

如图3所示,从纵向断距大小变化来看,沙河子组—登一段沉积时期为伏龙泉断陷西部缓坡带同沉积断裂F6和F7的主活动期,活动量大,易于在沙河子组—登一段地层形成滑动破碎带,有利于油气封堵。早期排烃至沙河子组—登一段的原生油气藏,在后期断裂活动中被封堵保存下来,并未发生二次运移。而2条同沉积断裂F6和F7在登二段—泉一段沉积期活动量减小,易于形成诱导裂缝带,有利于油气向上输导。泉一段以上断裂活动量极小,基本处于未开启状态,为塑性变形带,不能形成油气输导。

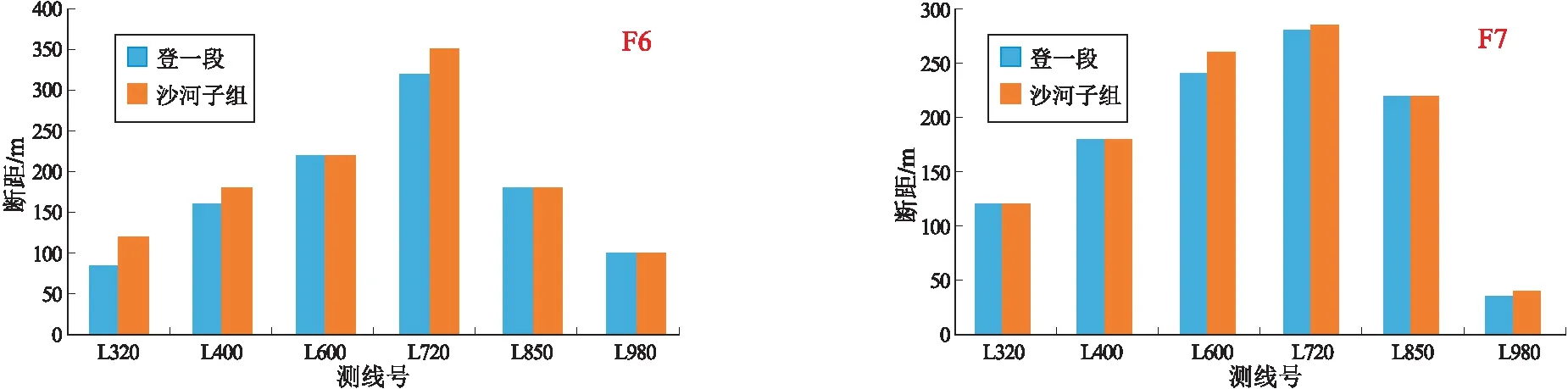

SORKHABI等[2]研究表明,断裂带宽度与断距存在1∶10~1∶100的关系。统计断裂F6和F7平面上不同部位沙河子组和登一段的断距变化(图4),断距向南北两侧逐渐变小,表明同沉积断裂向南北两侧开始消亡,活动强度逐渐减弱,易于形成诱导裂缝,垂向输导能力加强,而侧向封堵能力减弱。

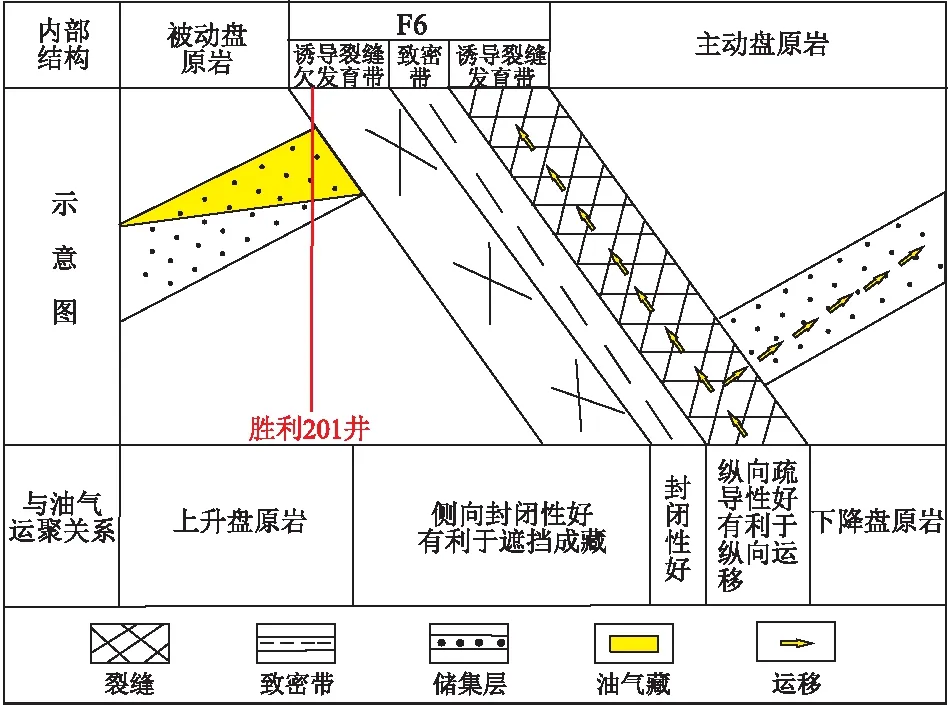

研究认为同一条断裂主动盘与被动盘对油气输导与封堵同样也存在差异[10-12]。断裂活动时主动盘摩擦被动盘,易于形成诱导裂缝带,作为油气垂向输导的通道;被动盘则易于形成滑动破碎带或者发生泥岩涂抹,侧向封堵油气[13-15]。图5为同沉积断裂F6断裂上、下盘油气输导示意图,东部上盘为主动盘,断裂活动过程中大量诱导缝发育形成,断面成为油气运移的主要通道,油气沿断面向上运移;而西部下盘(被动盘)在断裂活动过程中则形成泥岩涂抹,对油气藏起到侧向封堵作用。位于西部下盘的胜利201井钻遇到气藏,说明F6断裂对下盘油气起到了封堵作用。

图3 松辽盆地伏龙泉断陷同沉积断裂地震剖面

图4 松辽盆地伏龙泉断陷西部缓坡带F6和F7同沉积断裂不同部位断距变化

图5 松辽盆地伏龙泉断陷西部缓坡带同沉积断裂上、下盘油气输导—封堵模式

2.2 断裂组合控藏作用

同沉积断裂是伏龙泉断陷西部缓坡带重要的油源断裂,在其活动过程中不仅起到沟通源储、输导油气的作用,同时,不同的断裂组合特征也形成不同的油气聚集的场所[16-20。本文以西部缓坡带胜利201井钻遇到的油气藏为例,分析总结断裂组合对两类油气藏的控制作用。

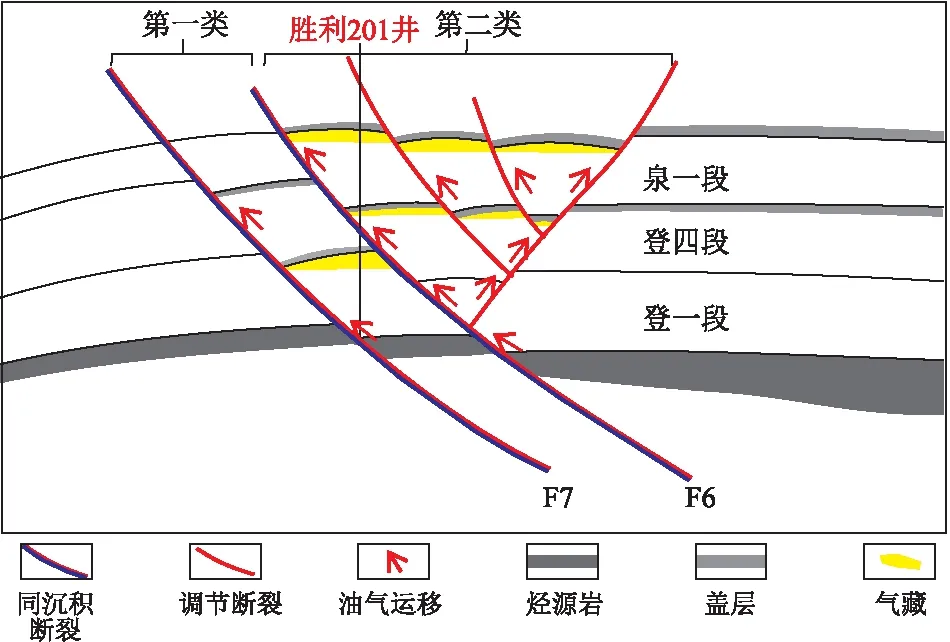

如图6所示,第一类油气藏主要受控于F6和F7两条同沉积断裂以及在活动期为平衡应力而伴生的与之近垂直或大角度斜交的调节断裂,两者组合形成的断块圈闭,即胜利201井登一段原生油气藏。F6和F7断裂在活动时沟通烃源岩,油气沿西部F7断裂主动盘侧沿断面向上运移,进入登一段储层,遇泥岩盖层聚集;而东部 F6断裂被动盘侧断面由于滑动破碎,泥岩涂抹,形成侧面封堵,有效保存油气。此类断裂组合形式及活动特点控制了登一段原生油气藏的聚集。第二类油气藏主要受控于单条同沉积断裂与三级花式调节断裂组合而形成的浅层堑背形聚油气构造,即胜利201登四段—泉一段油气藏。F6断裂以东主动盘因晚期侧向重力滑动压实作用,使上部地层拉张陷落,形成了堑式正断裂与同沉积断裂共同组成的堑背形构造样式,是良好的油气聚集背景。且断裂持续活动时,遭到破坏的原生油气藏油气发生二次运移,油气沿同沉积断裂东部主动盘侧断裂垂向输导,并沿调节断裂持续分散向上运移,在登四段—泉一段堑背形构造上形成次生油气藏。

图6 松辽盆地伏龙泉断陷西部缓坡带断裂组合控藏模式

3 结论

(1)伏龙泉断陷受张拉作用影响,发育近30条近南北走向的张性正断裂,按形成时期可分为断陷期、拗陷期和反转期3期,按控制作用可分为控洼断裂、同沉积断裂和调节断裂3级。

(2)伏龙泉断陷西部缓坡带发育F6和F7两条同沉积断裂,是重要的油源断裂,表现为下部断距大,滑动破碎带发育,有利于油气侧向封堵;上部断距小,诱导裂缝带发育,有利于油气垂向输导;且主动盘断面是油气垂向输导的通道,被动盘断面有利于油气侧向封堵。

(3)同沉积断裂与调节断裂两种组合形式控制形成了登一段原生油气藏和登四段—泉一段次生油气藏。