地质灾害及其防治的公众认知现状探析

2019-11-13薛凯喜多会会胡艳香李明东陈国房

薛凯喜,李 炀,多会会,胡艳香,李明东,陈国房

(东华理工大学土木与建筑工程学院,江西 南昌 330013)

0 引言

我国是地质灾害发育最为严重的国家之一。最近几年来,受极端气候、人类工程活动及地震次生灾害的影响,一些与之相关的特大、重大地质灾害(如滑坡、泥石流、崩塌等)在我国时常发生[1]。例如,2010年8月8日甘肃舟曲县发生的泥石流灾害[2],2010年8月13日四川都江堰龙池群发泥石流灾害[3],2015年12月深圳特大山体滑坡[4],2017年6月的四川茂县特大山体滑坡[5]和8月贵州纳雍张家镇山体崩塌等[6]灾害均造成了大量的人员伤亡和经济损失。相关研究显示,中国2005—2016年的12年里共发生地质灾害29万起,伤亡13 091人,造成直接经济损失5.45×1010元,严重影响了人民的日常生活,制约了社会的可持续发展[7]。

当前,我国政府一直高度重视和关注地质灾害及其防治工作,要求对地质多发易发区加强地质灾害监测预防工作,并且建立了预警服务系统[8]。同时,国内外的众多学者也针对地质灾害及其防治工作展开了大量细致的研究,在地质灾害的时空分布和形成条件、地质灾害的成因机理、演化规律、风险评价与控制等多方面取得了大量的科研成果[9]。而与地质灾害相关的科普宣传工作也日渐成为提高国民防灾减灾意识和技能的一个重要举措,通过对地质灾害知识的了解,强化避险意识,提高避险能力,使地质灾害发生时能够从容不迫,有效应对,求得更多的生存机会,尽可能地减少人员伤亡与灾害损失[10-11]。

然而,在应对突发的地质灾害及提高地质灾害防治水平方面,不能仅仅依靠政府单方面的从上至下应对,或者单纯的依靠学者通过理论研究、实践研究来推进相关工作[12]。基于此,笔者认为当前社会亟需进一步提高公众对地质灾害及其防治的认知水平和认知能力,通过综合分析不同的社会群体对地质灾害及其防治的认知差异,梳理和分析地质灾害及其防治公众认知现状,查找出目前存在的问题,并根据问题提出可行性的解决方案对提高我国地质灾害的群测群防水平至关重要。因此本文拟通过研究目前公众对地质灾害及其防治的认知现状,来间接推动相关工作有针对性地开展,相关研究成果对政府相关部门实施地质灾害监测与防治工作也具有重大现实意义。

1 研究方法

1.1 调查方案设计

本次调查采用的是网络问卷调查方法,首先在问卷网(https://www.wenjuan.com/)上制作了相关问卷,然后将问卷链接经微信等即时通讯工具公开分享后实施调查。问卷的调查对象遍及全国各地的公众,并充分考虑性别、年龄、教育程度、职业、生活地区等变量的平衡,从而保证此次研究的有效性和真实性,最终收回339份有效问卷。调查人群的性别、年龄、教育程度、工作情况、生活区域构成详见表1。问卷发放所覆盖的区域和人群特征基本可以满足本次调查研究对人员样本的需求。

表1 调查人群的社会背景特征

*注:上表中华北地区指北京、天津、山西、河北、内蒙古自治区中部;华中地区指湖南、湖北、河南;华东地区指上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东;华南地区指广东、广西壮族自治区、海南、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省;西北地区指陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区、内蒙古自治区西部;西南地区指四川、贵州、云南、重庆、西藏自治区;东北地区指辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古自治区东部。

1.2 问卷设计与数据处理

为了全面了解公众对地质灾害及其防治的认知情况,设计的调查问卷包括一系列广泛的与地质灾害防治工作相关的问题,调查问卷主要由三个部分组成:受访者的基本情况、地质灾害的分类及识别情况、地质灾害防治情况,在各个部分分别设置了6、5、11个单选或多选题。通过内在一致性分析[13-14],问卷总体信度系数为0.93,说明具有较好的内在一致性(信度在0.79以上),问卷结果可靠有效。

问卷具体内容包括:听过或经历过的地质灾害、地质灾害的破坏主要表现在哪几个方面、地质灾害的易发期、是否知晓我国有专门地质灾害防治条例、工程建设前期是否需要进行地质灾害危险性评估、我国地质灾害防治水平距离理想状态的差距、是否应该设置灾害预警、地质灾害易发区是否应该将地质灾害防治课程纳入科普必修课等。在数据处理阶段,主要从公众对地质灾害的分类与识别、地质灾害防治两方面来分析当前公众认知程度。

2 公众认知度调查结果与分析

2.1 公众对地质灾害的分类与识别的认知程度

2.1.1认知度描述

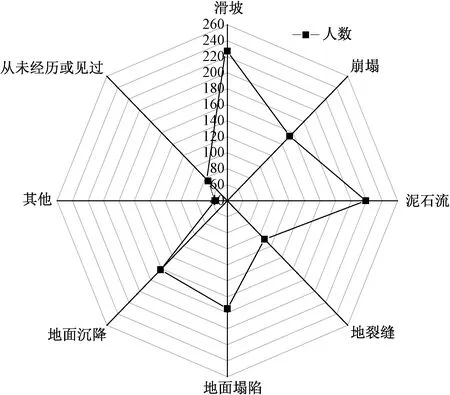

从图1可以看出,大部分人都听过或者见过不同种类的地质灾害(滑坡、泥石流和地面塌陷为主)。生活在不同区域的公众常见的地质灾害主要是滑坡、地面塌陷和地面沉降,且有超过60%的公众认为地质灾害会造成生命财产损失、环境破坏、资源破坏以及交通阻塞等。

图1 受访公众经历或听过的地质灾害类型玫瑰图Fig.1 Rose pattern of geological disasters experienced or heard by the public

从问卷中列举出的几个典型的地质灾害来看,67%的公众认为滑坡是这些地质灾害类别中比较容易识别的灾种,64.3%的公众则认为泥石流比较容易辨别(图2),上述这两种地质灾害类型在现实生活中比较常见,电视和其他网络媒体等工具对这两种地质灾害报道相对来说也比其他类型的地质灾害多,所以公众普遍能识别出滑坡和泥石流这两种典型的地质灾害;而有60%以上的公众无法分辨出地面沉降和地面塌陷,主要是因为这两种地质灾害在破坏形式上虽然存在较大差异,但非专业人员却不易区分。事实上,地面沉降是在自然和人为因素作用下,由于地壳表层土体压缩而导致区域性地面标高降低的一种环境地质现象,是一种不可补偿的永久性环境和资源损失[15]。而地面塌陷是指地表土地或岩体在自然和人为因素作用下陷落或沉陷的一种动力地质现象,主要发生在煤矿区或城市地下空间开发程度较大的地区[16]。

图2 受访公众可识别的地质灾害的类型玫瑰图Fig.2 Rose pattern of geological hazard identifiable by the public

地质灾害的易发期是普通民众较为关注的事项(图3),超过45%的公众选择了6、7、8三个月份,这与全国大部分地区易发生地质灾害的时间基本相吻合,因为这三个月是汛期,易发生季节性降雨,这样也就增加了地质灾害发生的概率。

图3 受访公众认为地质灾害易发月份直方图Fig.3 The histogram of geological hazard per month believed by public

综合第二部分问卷调查结果发现,公众对滑坡和泥石流这两种地质灾害认知程度比较高,对问卷中列举的其他几种地质灾害认知程度比较低,这与生活区域、媒体报道、公众对其他不认识或没见过的地质灾害关注的主观能动性不够等因素密切相关。在地质灾害所引发的经济损失和人员伤亡等破坏方面,公众的认知是一致的。

2.1.2关联度分析

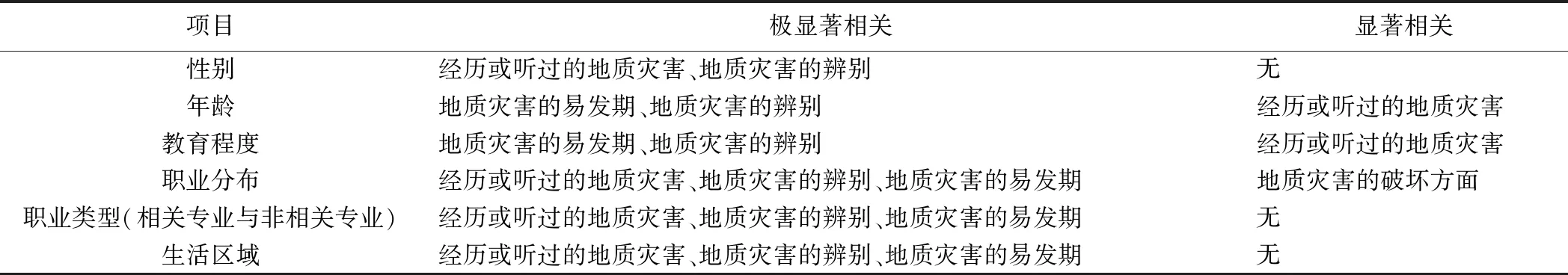

将公众对地质灾害的分类及识别的认知度和被调查者的社会背景因素进行相关性分析(表2)。从统计数据来看,性别在所有社会背景要素中与该部分问题的关联度最弱,主要与经历或听过的地质灾害和地质灾害的辨别呈极显著相关关系。其中,男性经历或听过的地质灾害主要是滑坡,而女性经历或听过地质灾害主要是泥石流;在辨别地质灾害的类型时,男性认为滑坡比较容易辨别,女性则认为泥石流更容易辨别。

表2 受访公众社会背景与对地质灾害分类及识别的关联情况简表

年龄、教育程度、职业类型和生活区域分别与该部分的3个问题表现出显著相关以上的关系,其关联度处于6项要素的中游。现分述如下:

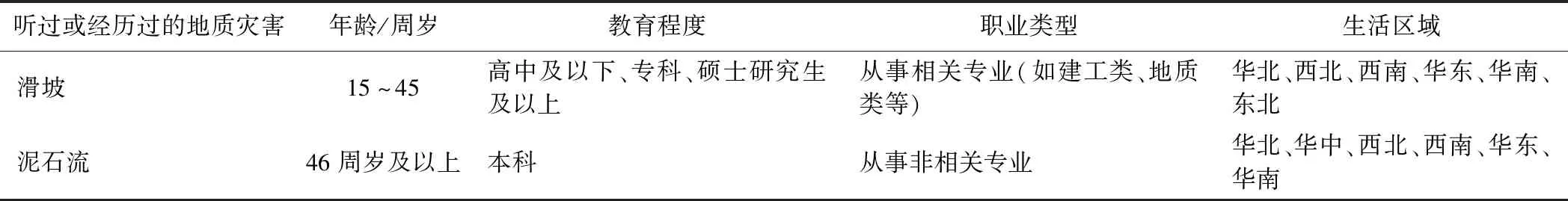

(1)从听或经历过的地质灾害这个问题上来看:超过75%的公众听或经历过的地质灾害是滑坡和泥石流这两种灾种,只有不超过68%的公众听闻或经历过问卷中列举的其他的灾种。该问题与被调查者相关联的社会背景因素分布情况如表3所示。

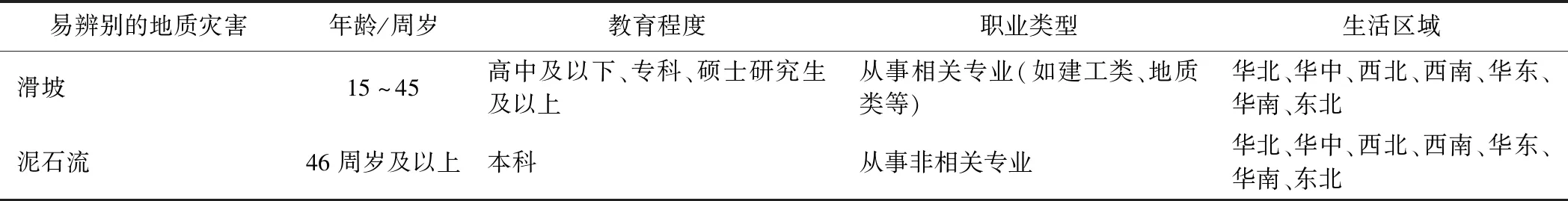

(2)从易辨别的地质灾害这个问题来看:结合表4,不同社会背景的公众对易辨别的地质灾害类型的看法略有差异。

表3 问卷中第7题与被调查者相关联的社会背景因素分布情况简表

表4 问卷中第8题与被调查者相关联的社会背景因素分布情况简表

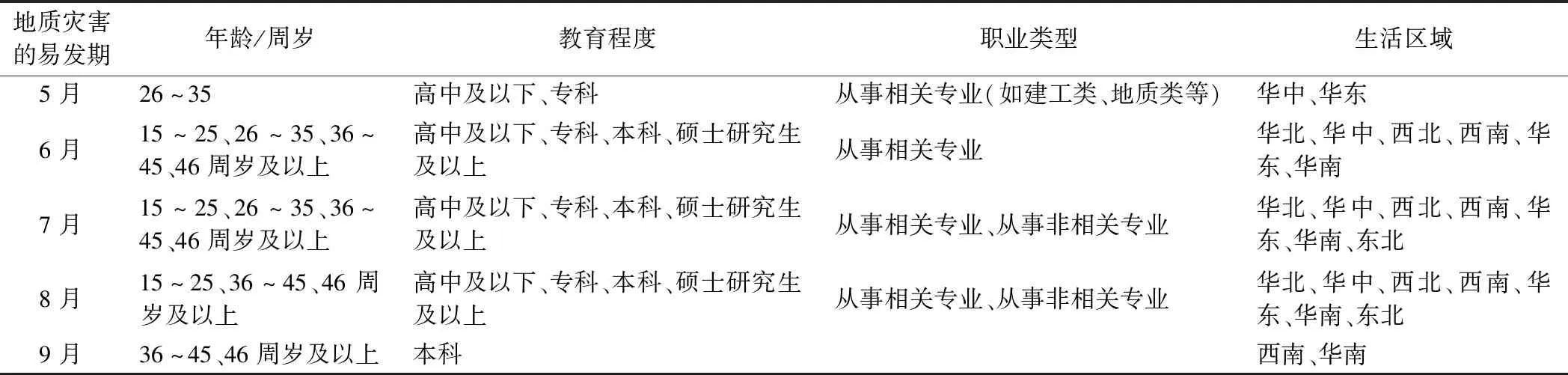

(3)从地质灾害的易发期这个问题来看:如表5所示,受区域地质环境影响,不同社会背景的公众对地质灾害易发期的看法略有差异,但主要集中在5、6、7、8、9这5个月。

职业分布与经历或听过的地质灾害、地质灾害的辨别、地质灾害的易发期和地质灾害的破坏方面呈显著相关以上的关系,和其他要素相比较,与公众对地质灾害的分类及识别的认知关联度是最高的。调查结果如表6所示。

表5 问卷中第11题与被调查者相关联的社会背景因素分布情况简表

表6 受访公众的职业分布与对地质灾害分类及识别的主要关联问题情况简表

在所有问题中,地质灾害的辨别和地质灾害的易发期这两个问题与社会背景要素关联的比较密切,其他问题与社会背景要素没有明显的关联度。

2.2 公众对地质灾害防治的认知程度

2.2.1认知度描述

在所提交的339份问卷中,只有48.67%的公众知道我国有专门地质灾害防治条例;79.65%的公众认为在工程建设前期需要进行地质灾害危险性评估,18.58%的公众认为要按照工程规模进行区别对待,剩下1.77%的公众则认为不需要进行地质灾害危险性评估;83.78%的公众认为地质灾害可以提前预报;关于我国地质灾害防治水平的评价,61.06%的公众认为我国地质灾害防治水平距离理想状态一般,33.04%的公众认为我国地质灾害防治水平距离理想状态差距还很大;超过55%的公众认为地质灾害防治水平的提高主要取决于国家的重视程度、灾害隐患进行监测、在发生前进行临时或永久性的转移、用工程技术手段防止灾害的发生、政策的宣传程度这五个方面;目前,84.66%的公众认为气象预报播报的地质灾害预警对大众的生活提供了有效的信息。

对未来地质灾害防治水平的展望方面:从调查问卷反馈的情况来看,98.82%的公众认为应该在地质灾害易发区设立标识标牌,98.23%的公众期待导航地图有必要在地质灾害易发期即时更新干线公路地质灾害风险等级,89.94%的公众希望保险公司能够增添一项有关地质灾害保险,92.31%的公众期望国家能够在地质灾害易发区将地质灾害防治课程纳入科普必修课。

根据调查可知,第一,很多公众不知道我国有专门地质灾害防治条例,这个问题需要引起有关部门的重视,要加强地质灾害防治条例宣传力度,提高公众在这方面的认知度;第二,大部分公众认为目前我国地质灾害防治水平距离理想水平还有一段差距,有待提高;第三,目前我国在地质灾害防治方面所做的努力对公众的生活具有很大帮助,未来还需要结合很多技术来提高地质灾害防治水平,以便为公众提供更好的服务。

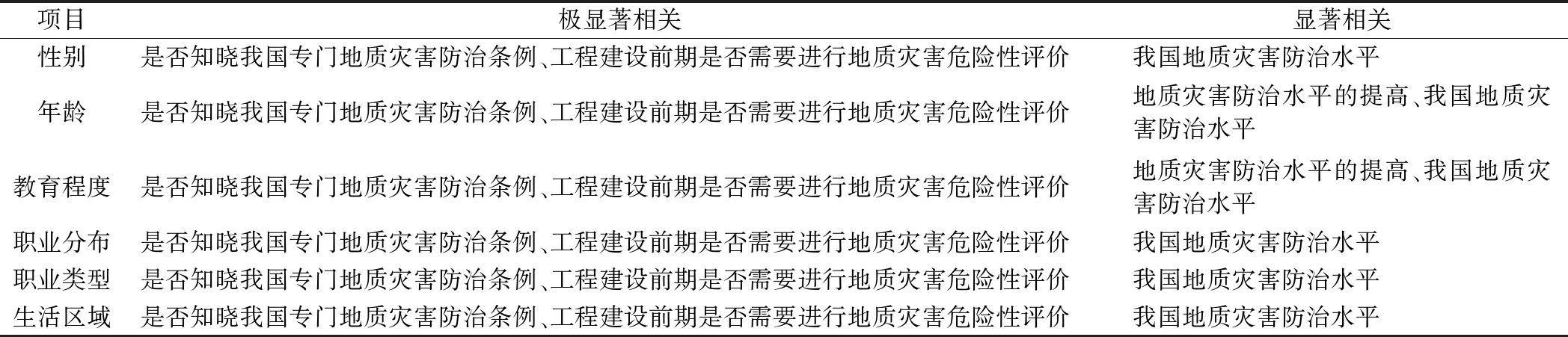

2.2.2关联度分析

在公众对地质灾害防治的认知度调查部分,各个问题与被调查者社会背景的关联度如表7所示。从社会背景要素来看,性别、年龄、教育程度、职业分布、职业类型和生活区域分别与是否知晓我国有专门地质灾害防治条例、我国地质灾害防治水平、工程建设前期是否需要进行地质灾害危险性评价这三个问题表现出显著相关以上的相关关系。

(1)从性别上来看:不同性别的公众对是否知晓我国有专门地质灾害防治条例、我国地质灾害防治水平、工程建设前期是否需要进行地质灾害危险性评价这三个问题的情况如表8所示。其中,男性对我国有专门地质灾害防治条例的知晓率大于女性。

(2)从年龄分布上来看:年龄越小,对我国有专门地质灾害防治条例的知晓率越少。其他与该要素相关联的问题具体情况如表9所示。在地质灾害防治水平的提高方面,年龄较大的公众认为我国地质灾害防治水平的提高取决于国家的重视程度、灾害隐患进行监测、在发生前进行临时或永久性的转移、用工程技术手段防止灾害的发生以及政策的宣传程度这五个方面,年龄相对较小的公众则认为我国地质灾害防治水平的提高取决于国家的重视程度、灾害隐患进行监测、在发生前进行临时或永久性的转移以及用工程技术手段防止灾害的发生这四个方面。

表7 影响公众对地质灾害防治认知度的因子

表8 受访公众的性别对地质灾害防治认知的主要关联问题情况简表

*注:上表中第二列的数据表示知晓的比例

表9 受访公众的年龄对地质灾害防治认知的主要关联问题情况简表

*注:上表中第二列的数据表示知晓的比例

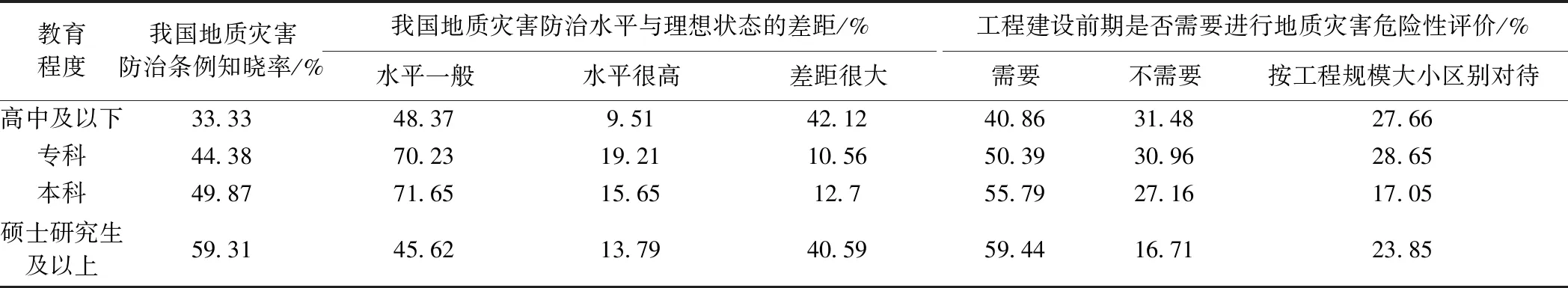

(3)从教育程度方面来看:学历越低,对我国有专门的地质灾害防治条例知晓率越少。其他与该要素相关联的问题具体情况如表10所示。在地质灾害防治水平的提高方面,学历较高的公众认为我国地质灾害防治水平的提高取决于国家的重视程度、灾害隐患进行监测、在发生前进行临时或永久性的转移、用工程技术手段防止灾害的发生以及政策的宣传程度这五个方面,学历较低的公众则认为我国地质灾害防治水平的提高取决于灾害隐患进行监测、在发生前进行临时或永久性的转移以及用工程技术手段防止灾害的发生这三个方面。

表10 受访公众的受教育程度对地质灾害防治认知的主要关联问题情况简表

*注:上表中第二列的数据表示知晓的比例

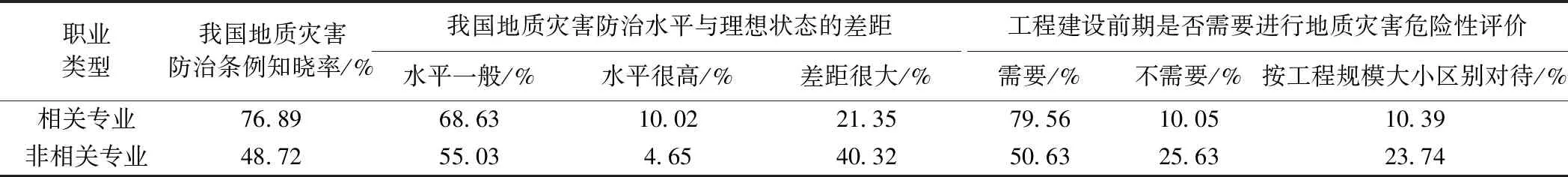

(4)从职业分布及类型上来看:从事其他职业的公众对我国有专门的地质灾害防治条例知晓的较少,社会从业人员和在校学生对我国有专门的地质灾害防治条例知晓的较多,这其中,从事相关专业的人士对我国有专门的地质灾害防治条例知晓的较多。其他与这两个要素相关联的问题具体情况如表11、12所示。

表11 受访公众的职业分布对地质灾害防治认知的主要关联问题情况简表

*注:上表中第二列的数据表示知晓的比例

表12 受访公众的职业类型对地质灾害防治认知的主要关联问题情况简表

*注:上表中第二列的数据表示知晓的比例

(5)从生活区域分布上来看:生活在华北、华中、华东和华南地区的公众对我国有专门的地质灾害防治条例知晓的较多。生活在华南、西南和西北地区的公众认为工程建设前期需要进行地质灾害危险性评价,生活在华东、华中、华北和东北地区的公众认为要按照工程规模的大小区别对待。生活在华东、华南、华北和东北地区的公众认为我国地质灾害防治水平距离理想状态一般,生活在华中、西南和西北地区的公众认为我国地质灾害防治水平距离理想状态差距很大。

在该部分问题中,我国地质灾害防治水平、是否知晓我国有专门地质灾害防治条例、工程建设前期是否需要进行地质灾害危险性评价和地质灾害防治水平的提高这四个问题与社会背景要素的关联度比较高,可见被调查者的社会背景对这四个问题的影响比较高。关于问卷中对未来地质灾害防治水平展望所提出的5个问题与被调查者的社会背景要素的关联度较低。

3 结论与建议

3.1 主要结论

(1)公众对地质灾害的分类与识别的认知水平还有待提高。在地质灾害的识别方面,超过60%的公众只能辨别出滑坡和泥石流这两种地质灾害。职业分布与公众对地质灾害的分类与识别的认知关联度是最高的,地质灾害的辨别和地质灾害的易发期这两个问题与社会背景要素关联的比较密切。

(2)在地质灾害的防治方面,超过50%的公众不知道我国有专门地质灾害防治条例。公众对目前我国地质灾害防治的水平还不是很满意,其中61.06%的公众认为我国地质灾害防治水平距离理想状态一般,33.04%的公众认为我国地质灾害防治水平距离理想状态差距还很大。在这个部分中,我国地质灾害防治水平、是否知晓我国专门地质灾害防治条例、工程建设前期是否需要进行地质灾害危险性评价和地质灾害水平的提高这四个问题与社会背景要素的关联度较高。

(3)公众对目前我国在地质灾害防治方面所取得的成效是认可的,从问卷中公众对未来地质灾害防治水平的展望所提出的问题来看,国家和政府要提高对地质灾害防治的重视,更需要相关专业的人才在地质灾害的防治领域取得更为有效的技术突破。

3.2 针对性建议

(1)公众层面:自觉提高地质灾害及其防治的认知度

我国地质灾害发育严重,已经成为不能忽视的问题,地质灾害一旦发生,受其影响最大的就是公众,所以必须要提高公众对地质灾害及其防治的认知度,重点宣传几种比较典型的灾种。现阶段,山区公众应当加强对突发性崩滑流的认知,这些灾害会危及公众的生命财产安全。公众应该自觉通过各种渠道去多了解几种典型的地质灾害及其相应防治的措施,从而进一步加强对地质灾害的认知度,科学合理地配合政府推进有关地质灾害防治的相关工作。

(2)社区层面:加强地质灾害及其防治的宣传力度

社区是公众获取信息的重要平台,所以要充分发挥好社区的作用。社区在地质灾害防治领域的宣传工作可从如下几个方面入手:①申请微信公众号,让社区群众充分关注,并在地质灾害的易发期定时向公众号上推送地质灾害防治的措施,平时可以向公众号上推送一些常见地质灾害的信息以及我国地质灾害防治条例;②在地质灾害易发区,社区要经常组织有关地质灾害的讲座,加大地质灾害的宣传教育力度,从而提高公众地质环境保护意识和防灾减灾的意识,化被动治灾为主动防灾[16];③加强地质灾害易发区的监测,如实向群众反应监测信息,一旦发现异常情况,及时向上反应,提前做好措施来保障群众的生命财产安全。

(3)政府层面:重点加强政策引导及硬件支持

我国是一个地域分布比较广阔的国家,不同地区发生的地质灾害类型也不同,这就要求政府要加强地质灾害防治的规划工作。事实上,有些地质灾害的发生是人为导致的,如城市地下空间的过度开发导致地面沉降和塌陷,大规模的毁林开山导致水土流失,许多名山大川被开发成旅游景点从而导致了山体崩塌等等,这些现象需要引起政府的重视。基于此,通过制定地质灾害防治政策,使地质灾害有法可依至关重要。建议政府相关部门增加专门经费和人员保障大力开展地质灾害科学研究工作,亦可在有关地质灾害科普资料制作、材料推送与发放方面加强。政府需鼓励高校加强与地质灾害识别和防治相关的教育课程,以提高全社会的综合防灾减灾能力。