人间指南(下)

2019-11-12卞卡双飞艺术中心徐勇李巨川施勇徐坦邢丹文宋冬排名不分先后按发言顺序排列

卞卡 双飞艺术中心 徐勇 李巨川 施勇 徐坦 邢丹文 宋冬(排名不分先后,按发言顺序排列)

Bian Ka Double Fly Xu Yong Li Juchuan Shi Yong Xu Tan Xin Danwen Song Dong (No Preference Ranking, in Order of Speech)

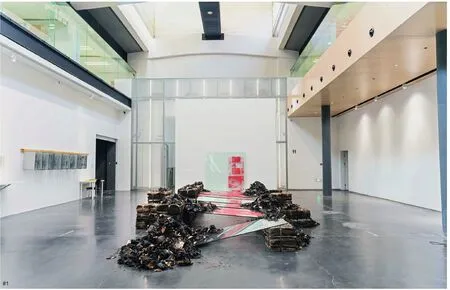

1“人间指南”展览现场图片由UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供

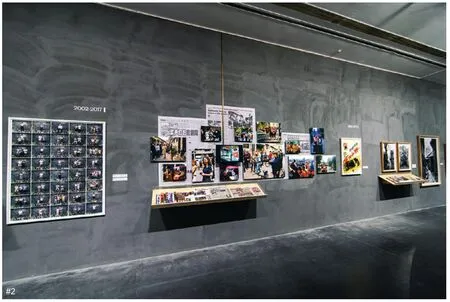

2“人间指南”展览现场图片由UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供

人间指南(下)

2019 年 8 月 31 日—11 月 24 日

策展人:卞卡

展览地点:UCCA 尤伦斯当代艺术中心

卞卡:展览“人间指南”(上)呈现了三组艺术家的作品,聚焦于20世纪80年代末到90年代中国社会转型。推动该时期社会发展的是全社会向“消费社会”的转型,所以呈现那个时期的“人间指南”(上)主要聚焦于艺术家的具体工作。“人间指南”(下)则呈现了随着消费社会的到来,中国向全球化意义上的现代性社会的转向。

在现代性到来的阶段,中国无论是社会的现场、学术界、艺术界都呈现出了多样性,在“人间指南”(下)中,我们没有设置所谓的“强策展”,不会看到策展人在展览空间中所扮演的角色,我们反而更加强调艺术家个体,也就是“让作品说话”。

展览呈现了8组作品和一个20世纪90年代末的艺术项目,这个项目就是所谓的“展中展”,通过艺术家的具体作品呈现他们在20世纪90年代所展开的实践。自“85新潮”以来,20世纪90年代所有的文化、艺术都呈现出一种狂欢式的色彩,更多的是自我解放、情感宣泄;但是在此之后,伴随着对西方哲学的消化吸收,中国社会的基础也具备了一定的现代性,在社会学层面,所有学科开始出现专业性的深入。中国当代艺术语言也开始转向,一方面是国际化,另外一方面更加深化和纯粹。

在这个时期,一个学科被深入确立,但与此同时,整个20世纪90年代,无论是艺术或是社会现代性转型都是未完成的状态,我想在此次展览中呈现出“未完成性”。

20世纪90年代以来,我们的社会呈现出一种多样性,无论是社会的现场、学术界、艺术界都呈现出了每个个体,激发了个体活力,个体开始从不同层面进行探索和实践,学术上和学理上都在逐渐完善。我们特别好奇在90年代的社会现场中,各位参展艺术家作为个体的思考是什么?在2019年的今天,经过30年的时间,各位的思考和90年代有没有延续性,还是说已经断裂了?

双飞艺术中心:2008年,我们同个班级的9个年轻人在共同经历4年大学生活之后开始进行集体艺术创作,到现在已经有10多年了。当时我们受到一些前辈的深刻影响,比如施勇老师对我们的人格和艺术传递方面都有直接的影响。20世纪八九十年代革命性的艺术变革影响了我们,所以,在毕业之后我们开始进行自己的艺术创作。当我们进入了具有社会性的艺术家身份的时候,从事着跟前辈们一样的实践,但结果是不一样的。也许他们不一定会喜欢我们的尝试,但是我们的出发点有一种传递的共通性。

这个展览是我们艺术小组成立10年后的一次回顾,好多参展作品是在前5年创作的,对于我们来说,这些作品有一种回顾的性质,会看到当时自己的创作状态。很自豪的是,我们在2000年左右能做出那样的作品,预见了10年之后一些泛滥化的现象。

3徐勇到胡同去综合媒介尺寸可变1989—2017图片由艺术家提供

徐勇:我个人在20世纪90年代主要做了三件事:一是个人摄影创作;二是在广告公司拍广告,当时很多在中央电视台播放的广告片都是我拍的;三是北京胡同文化旅游开发,这项工作从1992年到2007年一直伴随着我。这次的参展作品缘起于20世纪80年代的胡同摄影,我认为20世纪八九十年代是一个交替的时代,首先是艺术创作观念的交替,其次是20世纪90年代大家对西方的竞相模仿,将西方的观念艺术本土化。对我来说,那个时代更多的是赶上了经济发展的大潮,所以从知识分子或者文化人的角度来讲,我并没有因为那个时代而陷入焦虑之中。

我从广告公司走出来做胡同旅游文化开发,我觉得这也是顺应了时代的激情,所以20世纪90年代对我来说还是比较激进的。当代艺术系统在那个年代还没有真正形成,不像2000年以后,特别是在市场化或体系如此明确的现在。

李巨川:我觉得20世纪90年代是非常特殊的时刻。我是20世纪60年代出生的,从“文化大革命”后期到改革开放,再到今天,最近几年我的体会特别深,我发现20世纪90年代是一个真正的转折,是中国社会真正发生剧烈变化的时期,很多事件在当时发生,对中国社会产生的巨大影响一直延续到今天。在我的印象里,从20世纪90年代一开始,中国就进入了热火朝天、高速奔跑的时期,一直奔跑到现在,好像停不下来了,就像高速列车一样。

严格来说,我不是艺术家,是一名建筑师。当时我比较关注城市空间,因为我的专业是城市规划,但我想用新的方式来做建筑。现在回想起来,也是受到了艺术的影响,虽然我学的是建筑,但一直对美术界保持关注。除此之外,我还决定用自己的身体实施建筑,我觉得这跟20世纪90年代的特殊情境有关。

施勇:我这次有4件20世纪90年代的作品参展,并策划了一个“展览”。以前我们的展览呈现方式和现在很不一样,这不是我们有意为之的,而是那个年代的特殊条件决定的,甚至可以说是被迫的。当时还不叫“当代艺术”,而叫实验艺术、行为艺术,甚至被称为“垃圾艺术”。虽然20世纪90年代已经改革开放了,但是艺术圈还没有市场化,至少在中国是这样的,艺术还走在后面。当代艺术进不了一般的艺术空间,所以就促成了另外一种呈现方式——一种“短平快”的方式,我们会用很短的时间插入到临时空间里做展览,形成了一个现实挤压式的形式。这种形式在今天看来已经失效了,因为经过市场化,当代的艺术空间已经很常见了。当时这种方式的展览很有灵活性,也比较多地运用了身体。我觉得身体是最能直接丈量城市关系的,我的作品基本上都跟身体有关。

我的作品关注于20世纪90年代的特殊性,今天物理上的特殊空间形式已经失效了,但另外一方面,心理上的空间形式还没有失效。

徐坦:卞卡重点谈到了20世纪90年代的未完成性,而我更注重在当时开始发生的“前卫艺术”,也就是今天我们所说的当代艺术。20世纪90年代的艺术发展确实有很显著的特点。1989年到1990年的社会形态、意识形态转变很强烈,20世纪90年代涌现出的艺术家多半是政治化、革命化的。

这个时期的艺术家基本都是批判形式主义的,更重视艺术语言。对我来讲,最大的转变关于身体如何成为消费的基本受体,当时大量知识分子、院校教授、无产阶级先锋队、工人阶级下海经商,很多人开始意识到身体属于谁的问题,出现了很积极的消费主义概念。各个地方都涌现出一种很陌生的、刚刚启蒙的“使用身体”的意识。

另外,20世纪90年代非常重要的思潮是“后现代主义”,对当时产生了很大的艺术影响。我们4个人成立了“大尾象”,致力于建立一个民主化的机构,在那里每个人都是平等的,没有策划人,没有谁说了算。有研究学者曾说:“你们像一个石匠、木匠工会。”每个木匠人地位都一样,没有领导。总体来讲,这体现了后现代主义和法兰克福学派的一些想法,跟以前很不一样。

邢丹文:对我来说,参加这个展览特别有意义的就是展出了一些很老的照片,这些照片是25年前拍的,从来没有展出过。我布展的时候就在想应该怎样呈现?这涉及到两个问题,一是摄影的问题,二是作品本身的问题。我是美术专业学绘画的,后来放弃一切,开始摄影,过程中有很多有意思的事情,例如介入、理解、使用摄影这种方式,如何看待媒介等问题。

我认为这些作品不仅仅是摄影,所以我反对以摄影的方式来呈现,决定用观众和照片对视的装置方式悬挂作品。观众看照片的时候可以发现当年我是如何捕捉这些影像,以及在多年过去后的今天,我作为一个观者是如何看照片的。我看到所有照片中女性的脸上充满了困惑,而今天的女性,好像以现实回答了照片里所有的问号,这很有意思。必须要提到的一点是在20世纪90年代,拍照片的我20多岁,也正处在一个进入真正的生活、真正的自我角色的起点上,开始认识到可能性和自由,并追求自我的状态。

改革开放以来,关于可能性和自由的观念发生了变化。女性的角色很特殊,在传统社会文化历史背景中,女性是被男人定义的。今天我们对于女性的自我、自由、自我认可变得特别明确,并从社会定义上提倡和分析,以及推动这些方面的发展。这正是20世纪90年代,也就是我拍摄照片的时候所迷茫和困惑的。这些照片就像一个“起点”,在我长期的创作中,女性一直作为个体生存的形象存在于社会和城市的发展。这些虽然是老照片,但是和当下社会、女性问题有着特别的联系。

宋冬:整个世界好像都在回顾、回望20世纪90年代,重新定义这个年代为什么产生了非常不同、具有创造性的事件。在座的各位艺术家在90年代共同参加过很多活动、展览,很多艺术家在今天仍然保持着内心“野生”的态度和意识。

在20世纪90年代,大家不是用当代艺术,而是用“前卫”或者“先锋”这样的词,总想走在时代或艺术前列,或者说艺术家特别希望进行一些非常自由的探索,尝试冲破边界的可能性。

当时的主流艺术基本上不接纳这类作品,认为这不是艺术,那时候我们经常面对的问题是:“你做的是艺术吗?你干什么呢?胡闹呢?”这样的质疑总是特别多。当时当代艺术家特别少,不像现在有那么多年轻人来从事当代艺术创作。当时也没有利益可言,大家都非常拮据,但是我们都有强烈的表达、探索和质疑的欲望,总是想着要创造属于我们自己的艺术,要找到自己的语言。

那时候在国内做当代艺术的人并不多,当时广州的一个展览叫“没有空间”,从题目就可以看出当代艺术被接纳的程度。在美术馆办展览,现在是学术或商业行为,但在当时,哪怕没有任何其他诉求,装置、行为艺术这类语言都是不被接纳的。所以这些艺术家就找到“替代空间”,比如书店、车库、地下室,只要可以摆放作品,都可以成为艺术家的呈现空间,这是20世纪90年代非常显著的特征。那个年代很多作品做得很糙,但是很有激情,可能展出几天,甚至可能几小时就结束了,但是为了那几小时,艺术家也愿意做这样的尝试和探索,甚至还冒着诸多风险。当时很多艺术家合理利用了空间,重新思考自己的身份,考虑自己的身体跟空间、社会的关系,或者怎样用艺术的方式来构筑人跟人之间的关系。