公安机关办理认罪认罚案件的实证审思

2019-11-11周新

摘要:在认罪认罚从宽制度的适用过程中,公安机关在侦查阶段的工作是不可或缺的一环。根据调研结果,允许公安机关适用认罪认罚从宽制度的方案有利于提高侦查效率和保障诉讼权利,已经取得了一定的实践成效,但同时也出现了一些障碍和困扰:前者是指多层程序下的案件压力与办案时间的无形分割压缩;后者则是被倒逼的高羁押率与虚假认罪的风险。以上因素都使得认罪认罚从宽制度的实践效果难以达到预期目标。对此,破解之路在于,应当精简办案程序、改革“刑拘直诉”制度搭建认罪认罚与取保候审的联动机制、设置从宽规则的层级化体系、构建虚假认罪的判断与预防机制等。

关键词:认罪认罚从宽制度;刑拘直诉;社会危险性

中图分类号:DF73

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2019.05.11

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

引言

随着中央顶层设计至地方改革试点逐步推广,不少试点地方的检察院、法院已经形成了颇具推广价值的认罪认罚案件办理模式。2018年10月,全国人大通过了《中华人民共和国刑事诉讼法修正案》(以下簡称2018年《刑事诉讼法》),意味着认罪认罚从宽制度的立法化”。在此期间,法学理论界和实务界对此展开了较为深人的研究。其中,针对公安机关在侦查阶段能否适用认罪认罚从宽制度,不少学者进行了富有启发意义的辩论[2]。随着2018年《刑事诉讼法》第15条将认罪认罚从宽纳入“基本原则”范畴,并在第120条明确侦查人员负有告知从宽处理和认罪认罚法律规定的义务,这就意味着“认罪认罚从宽贯穿于整个刑事诉讼活动之中,适用于所有诉讼阶段[3]。不过,在此背景下,针对公安机关适用认罪认罚从宽制度的实践总结与学术争鸣并不多见,这不失为一种遗憾。毕竟,侦查阶段是刑事诉讼中启动调查、收集证据的最佳时期,公安机关的办案质量与诉讼效率关乎这一制度改革的实际成果。因此,探讨认罪认罚从宽在侦查阶段的应用路径,进而实现程序公正与诉讼效率的平衡并强化权利保障力度,便是未来一段时期立法者亟待解决的理论与实务问题。因此,笔者尝试运用实证研究方法,考察公安机关办理认罪认罚案件的现实状况,由此展开归纳与反思,进而在2018年《刑事诉讼法》的基础上探讨完善侦查阶段认罪认罚案件办理机制的有效方案。

一、实践样本的整体考察①

(一)案件适用情况的考察

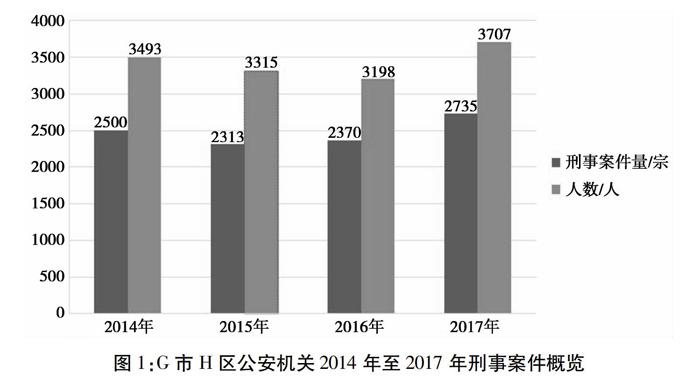

样本一:以G市H区数据为样本。根据G市H区公安机关工作人员的介绍,近三年来H区刑事案件受理量每年都位列全市前三甲,办案量一直在高位运行。如图一显示,2014年至2017年,G市H区公安机关分别办理刑事案件2500件(3493人)、2313件(3315人)、2370件(3198人)、2735件(3707人)。其中,笔者发现,自认罪认罚从宽制度试点工作开展以来,该区公安机关适用认罪认罚从宽制度的案件有1326件(1420人),占全部案件的44.6%。另外,自2018年1月至3月底,该区公安机关共办理刑事案件749件932人,其中,适用认罪认罚从宽制度有454件(481人),占全部刑事案件的60.6%。

总体来看,H区公安机关在侦查阶段即启动认罪认罚从宽制度的积极性较高,办理认罪认罚案件的数量较多。进一步分析,我们发现,该区公安机关办理认罪认罚案件主要包括七大类型,主要包括:危险驾驶罪、盗窃罪、抢夺罪、贩卖毒品罪、故意伤害罪、诈骗罪、寻衅滋事罪等,其中,危险驾驶罪所占比例最大。相关实证研究同样表明,认罪认罚从宽制度主要适用于少数的几类案件[4]。2017年,该区公安机关共计办理469件涉嫌危险驾驶罪的案件,90%以上都适用了这一制度。结合访谈结果判断,之所以这类案件适,用比例较高在于:一方面,此类案件事实认定相对简单,情节比较轻微;另一方面,侦查人员通过思想教育工作,犯罪嫌疑人一般会接受公安机关的意见,从而主动交代犯罪事实,同意适用认罪认罚从宽制度。此外,H区公安机关联合检察院、法院三家单位共同对适用认罪认罚从宽制度的条件进行了细化规定,并进一步扩大了适用范围。

样本二:以G市Y区数据为样本。受地域范围与经济发展水平等因素影响,G市Y区公安机关刑事案件数量整体上相对较少,2015年至2017年采取刑事拘留措施的分别有1551人、1464人、1733人,采取逮捕的分别有1552人、1465人、1373人。相比较而言,Y区办理认罪认罚案件数量占总体案件数量比例较低。根据Y区公安机关工作人员介绍,2017年在侦查阶段适用认罪认罚从宽的人数为98人,2018年1月至6月底,仅有10名犯罪嫌疑人适用这项制度。

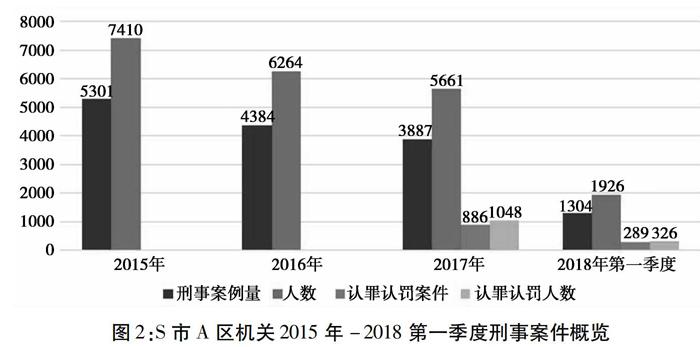

样本三:以S市A区数据为样本。S市历来是迁徙之地,外来人口众多,A区是S市流动人口基数较大地区,犯罪率也相对较高。2015年至2017年,该区公安机关分别受理刑事案件为5301件(7410人).4384件(6264人)、3887件(5661人)。其中,2017年,该区公安机关办理认罪认罚案件886件(1048人),终止认罪认罪案件25件(37人);截至2018年4月,受理案件1304件(1926人),办理认罪认罚案件289件(326人),具体如图2所示。可以看出,尽管每年该区的犯罪数量呈现逐渐递减趋势,但案发量大、涉案人数多,刑事案件的绝对基数仍然较大。

将以上三个样本材料进行横向比较可以看出,三个地区的刑事案件数量整体上趋于高发态势,同时,根据这三个地区办案人员的反馈,在人员配置与工作强度上一直处于高负荷运行,加班属于常态。笔者发现,除G市Y区外,公安机关选择适用认罪认罚从宽制度的刑事案件比例很低,甚至有的地区几乎束之高阁。“从现实司法需求来看,建立认罪认罚从宽制度既是进一步强化繁简分流,提高诉讼效率的需要,也是合理配置司法资源,顺应以审判为中心诉讼制度改革的要求。”[5]既然是作为一项推进诉讼进程、节约办案成本的效率机制,为何在有的公安机关实践领域会遭受冷遇?一个可能的原因在于,这项制度施行时间较短,相应的规则体系尚未完全确立,实务部门仍持谨慎适用的态度。如有的办案人员就表示,“尽管市级部]牵头组织起草侦查、起诉、提审等工作指引,但实施细则的成文稿件尚未形成。基层公安希望最后能够简单明了,目前《试点办法》实行起来仍有困难。”规则的完善有赖于实践经验的总结,因此,跳脱出对立法规范模糊性的讨论,还需要着眼于机制本身运行的实践样态,进一步分析制度内部的障碍与矛盾。为深人了解公安机关认罪认罚从宽制度的适用情况,笔者就案件办理流程进行了考察。

(二)案件办理流程的考察

以G市H区为例,该区公安机关制定了较为详细的程序规则。该区公安机关、区法院、区检察院共同签署了相关会议纪要,明确认罪认罚应由公安机关发挥主要作用。同时,该纪要同时明确了以下工作,包括:推动公安机关实行首次讯问告知程序,并附卷移送;公安机关实行移送审查起诉前讯问确认程序;规范公安机关在认罪认罚案件档案封面加盖专用章,便于案件精准分流。同时,H区公安机关与检察院创设“补充侦查前置",侦查监督部门做好捕诉衔接、注重引导补查工作。

概言之,首先,针对已经到案的犯罪嫌疑人,侦查人员在首次讯问或采取强制措施之时会向其发放《认罪认罚从宽制度告知书》《适用认罪认罚从宽制度法律帮助告知书》等文书,这些文书上明确记载有制度适用的条件、程序从宽幅度等,同时,侦查人员会解释告知书的内容,并将上述文书附卷移送。其次,在讯问过程中,办案人员需要对犯罪嫌疑人的认罪认罚情况进行核实,并体现在讯问笔录中。在移送起诉之前,公安机关还需专向犯罪嫌疑人核实并制作一份明确其是否认罪认罚的讯问笔录,由犯罪嫌疑人签名确认后附卷。上述笔录中主要核实犯罪嫌疑人是否认罪认罚,是否具有自首、立功、坦白等法定从轻、减轻处罚情节;是否具有刑事和解等酌定从轻处罚情节;是否具有刑事犯罪前科、累犯等法定从重情节等,便于公诉机关掌握犯罪嫌疑人认罪认罚的自愿性和真实性,掌握犯罪嫌疑人具有哪些影响量刑的情节[6]。再次,侦查人员会在起诉意见书中注明是否认罪认罚,并在案卷材料背面盖认罪认罚专用章。最后,在案卷移送到检察院的案管中心后,检察机关会将通过初步审查案卷材料和核查章印等方式,确定认罪认罚案件与非认罪认罚案件的分流处理。可见,在具体实务操作中,公安机关与检察机关协调配合,通过多种方式完成顺畅衔接,从而减少了一些不必要的程序负荷②。

据办案人员反映,上述比较规范的衔接配合机制有助于提高认罪认罚从宽制度的实践效果,也有利于保证侦查人员适用该制度的积极性③。可见,H区公检法三机关在认罪认罚从宽案件的适用与程序权利保障方面积极探索,总结经验,提高整体办案质量与效率方面取得了较大的成效。

在此过程中,我们还考察了侦查阶段的权利保障机制。毕竟,如何保障犯罪嫌疑人认罪自愿性是工作方案的重中之重。以S市A区为例,该区办案机关构建了一套较为完整的保障体系。首先,在操作规范方面,S市A区制定了《关于开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的实施办法》(以下简称“A区《实施办法》”)。该办法第10条第12条、第15条规定,A区公安机关、检察院在侦查阶段对犯罪嫌疑人采取强制措施时,应当告知认罪的法律后果,听取辩护人或值班律师意见,以及通过提讯时同步录音录像等方式确保认罪的自愿性,同时,还得通过充分调动看守所管教和驻所检察人员的积极性,对在押犯罪嫌疑人进行宣传、教育,促使其尽早认罪、悔罪,如实供述罪行。其次,A区公安机关会在对犯罪嫌疑人第一次讯问时向其出示认罪认罚从宽制度告知书,告知其适用认罪认罚从宽制度产生的法律后果和所要承担的法律责任,并在讯问笔录中记录犯罪嫌疑人认罪认罚情况;在移送检察院起诉前,由预审大队再次核实确定犯罪嫌疑人认罪认罚情况,对指控事实和适用罪名是否有异议。最后,侦查階段适用认罪认罚从宽制度还会涉及质量考评机制,例如,是否符合启动认罪认罚从宽制度的条件、案件办理过程中是否存在违法行为等。

总的来看,上述试点地区的探索在一定程度上确实有利于更有效地获得有罪供述,从而节约侦查资源、提高侦查效率。相较认罪认罚试点前,在S市A区,经过针对认罪认罚从宽制度的宣传教育,犯罪嫌疑人主动承认罪行的比例提高,同时翻供的比例减少。有数据显示,在试点以前,翻供以及口供反复的比例占全部案件的70%左右,现在仅占20%-30%。同时,犯罪嫌疑人认罪态度也有更大的改善,还会主动与侦查机关沟通认罪细节,这在一定程度上提高了诉讼效能。但是,我们仍注意到,公安机关适用认罪认罚制度还面临着其原生性的障碍与伴生性的困扰,尤其值得立法者和实务者的关注。

二、原生性的制度障碍

对于认罪认罚案件的具体审查方式上,侦查人员表示会坚持采用主观与客观相统一的原则,将经验判断与客观事实、证据结合,由此可以较好地保证认罪的真实性。但显然,以“刑拘直诉”为代表的压缩侦查时间的办案方式会加大侦查人员的工作压力,导致程序简化与工作负担之间产生难以调和的张力关系。

(一)“减负”背后的困境

简化程序是认罪认罚从宽制度的内在要义,提高效率是认罪认罚从宽制度的核心追求”。然而,从实践运行来看,现行制度设定却导致了一种前紧后松的局面,主要指侦查期限紧张但审查起诉和审判期限相对宽松。对此,有侦查人员表示,认罪认罚从宽制度有利于减轻检察院、法院的负担,却会给公安机关增加负担。因此,我们需要深入剖析并逐步揭开“减负”的面纱。

首先,侦查人员工作负担加大,案多人少矛盾更为突出。以G市H区为例,近五年来,该区检察机关受理提请批准逮捕的犯罪案件多达10456件(15241人),其中,每年采取刑事拘留措施的将近4000人左右,而看守所关押人数常年保持在2000人以上,但实际办案侦查人员数量只有1800余人。在S市A区,当地侦查人员也反映了同样的境况:该区检察院在2016年受理提请批准逮捕案件7441件(11022人),治安类的行政处罚案件更多。在该区公安机关的预审部门,从2013年至2017年,该部门侦查人员的数量变化以及人均办案数量大致是20人和213件、18人和262件、18人和295件、16人和274件、16人和136件。可见,案多人少的矛盾在公安机关内部比较突出,尤其是在流动人口基数较大的地区更为显著,犯罪率每年呈激增态势,地区公安机关编制有限,因此人均办案量上压力较大。同时,认罪认罚试点以来,认罪认罚刑事案件平均办理周期是1个月,非认罪认罚刑事案件的平均办案周期是2个月。

其次,适用认罪认罚从宽制度以后,程序“不减反增”。这是“案多人少”矛盾中较为核心的部分,同时也是侦查阶段办理认罪认罚案件的主要障碍。按照现行法律的规定,公安机关办理认罪认罚案件仍然要求证据达到“确实充分”的标准,也就是说在证据标准没有降低的前提下,在某种程度上又增加更多的办案环节,由此,侦查负担仍未减轻。还有侦查人员表示,从逮捕到羁押,我国已经采取了相对完善的全程电子监控措施,但现行法律仍安排两个以上侦查人员同时进行讯问,实际是浪费侦查资源的表现,进一步加剧了有限侦查资源的紧张程度,更何况,证据材料内容没有减少,而办案程序却更繁琐,尤其是涉及层层审批的要求,就个案而言其侦查工作会增加许多内容。无论是适用普通程序、简易程序的案件,抑或控辩双方没有争议的轻微案件,都采用“全程案牍”式的诉讼操作方式,必然导致办案人员不得不应付大量技术性、低效率的重复劳动,给办案人员带来沉重的办案压力和工作负担[8]。

此外,在司法体制改革的大背景下,侦查人员所承担的法律责任更重。一旦犯罪嫌疑人、被告人随后提出在侦查阶段所做有罪陈述并非出于自愿,发生了刑讯逼供的情形,这将无疑加重侦查人员自证清白的负担。

(二)办案期限的无形压缩

目前,为了顺应认罪认罚从宽制度中提高诉讼效率的改革目标,侦查机关通常在办理认罪认罚案件时采取“刑拘直诉”模式③。通常而言,这种办案模式要求公检法三机关在对犯罪嫌疑人采取刑事拘留的7天内,完成侦查、移送审查起诉与审判的所有工作,有利于缩短办案期限,为办案机关快速结案提供推动和督促作用[9]。但是,在如此迅速的办案过程中,很容易出现公检法三机关时间分配不均的现象,尤其是对于公安机关的办案期限而言,更会受到隐性压迫,从而使得侦查人员面临更多的破案压力。

根据先前试点文件的规定,对于实践中比较简单、轻微的认罪认罚案件,办案机关在7天刑事拘留的时间内完成全部工作的规定。意味着三机关各自办理时间通常不会超过3天,才能实现“以最快的速度办理最简单的刑事案件”的标准。然而在实践中,往往发生检察机关和法院挤占公安机关办案时间的现象。比如,公检法三机关均有严格的换押流程,一旦将犯罪嫌疑人、被告人换押至检察院、法院,则警察无法对其进行审讯,那么,在刑事拘留的7天时间内,侦查人员实际讯问时间就较短。同时,还有办案人员表示,除去节假日,“刑拘直诉”做法中的“7天内结案”实际只有5天,这就进一步加重公安机关办案时间短的难题。同时,由于办案时间短暂与司法责任制的矛盾冲突,不得不通过加班等方式来完成侦查任务。易言之,认罪认罚从宽制度的适用使得侦查人员加班成常态。如此一来,我们似乎能够理解为何公安机关在适用认罪认罚从宽制度方面的积极性偏低了。

(三)制度障碍下的虚假认罪风险

认罪认罚程序可能产生虚假认罪的风险。自认罪认罚从宽制度展开试点以来,这一问题就成为法学理论界的担忧。有学者曾对刑事错案进行实证研究后发现,被告人的虚假口供是导致刑事错案的首要原因,而主要原因是办案人员偏重口供和刑讯逼供[10]。在侦查阶段,对于建立在犯罪嫌疑人认罪认罚基础上的从宽处理机制,可能更容易产生口供依赖,以致引发无辜者认罪认罚的问题。有研究表明,关于无辜者认罪认罚的原因可能来自外部环境的强迫与无辜者自身等方面。其中,“强迫”在过去通常被狭义地解释為侦查机关的刑讯逼供,但事实上,在认罪认罚从宽新的制度语境下,武力或者暴力威胁已经不能完全周延“强迫”的内涵。被追诉人可能仅仅为了结束痛苦,就会承认犯罪。例如,长时间的羁押与讯问本身,就可能剥夺被追诉人的自由意志”。又或者,如果供认罪行就可以得到刑罚上的从宽处理,也会诱发虚假供述。

认罪认罚带来的从宽激励机制为推动刑事宽缓政策提供契机的同时,也潜伏着“强迫”虛假认罪的风险。由于公安机关掌握的证据大多不为犯罪嫌疑人所了解,而且犯罪嫌疑人一般缺乏专业的法律知识,侦查人员在审讯时可以利用从宽的激励以及信息不对称的优势,通过审讯策略,鼓动犯罪嫌疑人主动认罪。尽管客观上产生了“认罪”的效果,且被追诉人是出于自愿认罪认罚,但自愿认罪认罚并不意味着供述就是真实可信的。受到公安机关讯问策略和早日摆脱讼累等因素的影响,被追诉人可能会为了“从轻”进行虚假认罪。在侦查讯问阶段,一旦被追诉人产生了不认罪可能最终受到重判的心理,进而就会动摇意志,影响其做出理性判断。认为与其坚持不认罪“赌”无罪,倒不如选择认罪认罚,以获得从宽处理。可以说,在控辩尚未实现实质平衡的条件下,从宽的激励机制本身就带有“强迫”属性,受到羁押的强制力、封闭性以及侦查机关的不当引诱等多重因素的联合作用,无辜者因虚假认罪受到刑事追究的可能就无法完全避免。反过来,被追诉人的认罪也导致侦查人员容易忽视其他证据的收集固定,降低对犯罪事实的侦查深度,甚至诱发强迫自证其罪与冤假错案的风险。由此会在一定程度上助长侦查人员的惰性心理,不利于“简案快办”精神的贯彻,无论基于公正或者效率价值考量都是得不偿失。事实上,轻罪冤假错案对于司法体制以及公民个人权利的损害程度并不亚于重罪案件,甚至相对于普通轻罪案件,更易出现冤假错案[12]。

虚假认罪还有另一种表现形态,即“事实协商”。尽管英美法系的辩诉交易中,并不禁止对于犯罪事实的协商,但在以追求实质真相为目标的职权主义国家,事实协商违背了刑事司法的基本价值准则。在实践中,事实协商主要存在于以下情况,即盗窃罪、贩卖毒品罪等罪名中同一个犯罪嫌疑人存在多起犯罪事实。公安机关已经获知犯罪嫌疑人涉嫌多起犯罪事实,但其中部分事实证据不足,侦查人员就会与犯罪嫌疑人进行协商,以只移送部分犯罪事实与证据来换取犯罪嫌疑人主动认罪认罚。从官方文件来看,并没有明确禁止“事实协商”,但基于实质真实的理论基础,“事实协商”不符合职权主义模式的价值追求。有学者就明确提出,“认罪认罚从宽制度中的控辩协商不得以罪名为协商筹码,一般也不得以罪数为协商筹码。”[13]可见,在理论分析与司法实践已经出现了分歧,结合现有的制度模式与试点情况来看,违背刑事司法原则但契合司法实践需求的“潜规则”不可避免,因此,如何弥合二者间的鸿沟、规避可能产生的风险,亟需深人探讨。

究其根源,一方面,刑拘直诉办案模式尽管在提高诉讼效率方面发挥了较明显的作用,但是囿于其适用范围与运作机制的矛盾,导致轻微刑事案件也作羁押化处理,又在一定程度上倒逼羁押率的抬升,也是“强制措施从宽"效果不彰的重要原因。另一方面,犯罪嫌疑人、被告人的认罪认罚情节不能影响公权力机关对羁押性强制措施的适用。在“强制型取供机制”下,高认罪率的实现尽管存在但主要不是靠被追诉人的道德自觉,或者“坦白从宽"的正面感召,而是倚重“抗拒从严”的反面震慑。

(二)非羁押性强制措施的“隐性断层”

就认罪认罚从宽制度设计的初衷而言,“从宽”主要是指实体上的从轻处罚,其中包括未决羁押的减少适用,强制措施的从宽应当是从宽内涵的应然部分18。也就是说,公安机关应当将认罪认罚作为对犯罪嫌疑人变更、解除强制措施不予逮捕的重要参考。但是,从法律实施来看,认罪认罚与强制措施适用之间存在“断裂”的隐性关系。

为进一步深入了解认罪认罚从宽制度中强制措施的适用情况,笔者随机抽取S市A区法院适用速裁程序审结的100个案件的案卷材料。通过数据统计,发现其中仅有15份显示犯罪嫌疑人、被告人被采取了取保候审,其余85份卷宗显示,至案件审结之前,犯罪嫌疑人、被告人处于被羁押的状态。而该区法院适用速裁程序审理的案件主要为毒品类犯罪(包括走私贩卖、运输制造毒品罪与容留他人吸毒罪等)、危险驾驶罪盗窃罪与故意伤害罪。其中,危险驾驶罪适用取保候审数量最多,样本量为23件,适用取保候审的有10件,占比43.4%;其次为故意伤害罪,样本量有13件,适用取保候审的有2件,占比15.38%(如图6、图7)。由此可见,适用速裁程序的案件的羁押率仍保持在85%左右,其中非羁押性的强制措施(主要是取保候审)集中在危险驾驶罪,其余类型的犯罪案件即使是可能判处一年以下有期徒刑,也几乎都采取了羁押性的强制措施。经向A区公安机关了解,笔者发现,危险驾驶罪是适用取保候审最主要的罪名,取保候审较多的原因在于社会危险性较低一犯罪嫌疑人大多为本地人,在当地有正式工作,且醉驾一般为偶犯、初犯。

但从“社会危险性”角度深入分析,目前法律对社会危险性的细化标准仍然较为模糊,从而导致办案人员在选择羁押性强制措施时有较大的随意性。这非新的议题,但在认罪认罚案件中显得尤为突出,其中值得注意的一点即“认罪认罚”并非采取非羁押性强制措施的理由。2018年《刑事诉讼法》将认罪认罚情况作为社会危险性的评价因素之一,但并未将“认罪认罚”作为取保候审等非羁押性强制措施的法定适用条件。对于如何衡量“认罪认罚”已经达到适用非羁押性强制措施的程度,目前办案机关还没有明确的规范性指引。可以说,认罪认罚与非羁押性强制措施之間没有建立起法理意义上的逻辑关系,导致了对已经认罪认罚犯罪嫌疑人适用非羁押性强制措施既没有法律依据,也缺乏实践操作的空间。

此外,根据侦查人员反映,内部考核机制也在一定程度上减少了认罪认罚案件中取保候审措施的适用。强制措施的选择适用更多的是受到案外因素影响,如诉讼效率、组织利益衡量等。如此一来,认罪认罚与强制措施方面从宽的重要关联被非法定的案外因素阻隔,基于从宽而产生的认罪认罚激励机制无法得到真正激活,这也就导致了犯罪嫌疑人主动认罪认罚积极性不高的现象。

总的来说,非羁押性强制措施适用障碍问题并非由认罪认罚从宽制度实施后产生,而是强制措施体系长期异化运行形成的“陈疾”。现阶段羁押率异常的原因不仅仅在于羁押性强制措施体系本身,也由于非羁押性强制措施的运行不畅以及激励机制障碍共同造成了司法实践中的“羁押困境”。

四、未来走向的逻辑分析

就上述分析而言,现阶段公安机关办理认罪认罚案件不管是实践操作、立法规范还是评价机制方面,都存在损害侦查人员主动适用认罪认罚从宽制度积极性的消极因素。对此,笔者认为,可以采取以下五大举措综合并举,予以改革:

(一)精简办案程序

认罪认罚案件的办案时间相对压缩,同时也对公安机关的侦查工作提出了更为严格的要求。面对目前公安机关工作强度只增不减的现状,提供探索创新的改革思路,合理精简办案程序显得尤为重要。因此,结合法律规定与实践,笔者认为,首先可以简化、合并、减少文书制作。立足于保证事实、证据收集的质量,适当合并法律文书,例如将过去“受案登记表”“初查决定书”“立案报告书”等在立案前完成的一系列文书合并为“初查报告”,结合初查报告再制作“立案决定书”或者“不立案决定书”。另外,借鉴其他地区的改革经验,可以尝试建立速裁案件“速裁办公区”,就近建立分别包括公、检、法机关的“刑事速裁办公室”,将公安机关预审、法制职能合一,同时减少案件部间流转环节和时间[19]。

其次,引入大数据手段化解办案压力。在侦查阶段实现认罪认罚从宽制度的广泛应用,就着重需要解决侦查人员工作负担未能有效减轻的现实难题,而要化解这个矛盾就必须要借助大数据手段。大数据应用有一个无可比拟的优势在于其实况留痕储存,在大数据背景之下任何信息都能够以数据的形态表现并记录在案,这就为后续阶段的证据保全提供了便利条件[20]。具体来说,在认罪认罚案件中,讯问过程的值班律师或辩护人的远程同步见证、认罪认罚具结书的电子签名、制式文书的电子阅览等等方式都可以考虑适用,以此减少侦查人员的工作量,提高其适用认罪认罚积极性。

(二)“刑拘直诉”的非羁押化改造

尽管刑拘直诉的制度创新提高了诉讼效率,但在根本上违背刑事诉讼的立法本意,也弱化了认罪认罚从宽制度中所蕴涵的“从宽效果,引发了违背刑事诉讼法规定与认罪认罚“程序上从宽”初衷的危机。这项制度以认罪认罚从宽的名义进行的直接后果,可能使得本来无须延长拘留期限的案件却以“需要逮捕”的理由被继续延期以达到“刑拘直诉”、快速结案的效果,加大看守所的监管成本。

因此,笔者认为,对于现阶段的“刑拘直诉”制度可以对其进行非羁押化的改造,回归直诉制度的设计本位,即对没有逮捕必要,可能判处有期徒刑以下的刑事案件,在一般拘留到期后,公安机关应当在不提请审查批准逮捕时或者直接移送审查起诉前,立即对被拘留人予以释放或者变更强制措施。在适用的案件范围方面,可以逮捕为标准,对可能判处有期徒刑以下的认罪认罚案件,“以非羁押措施为主,羁押措施为辅"为基本原则,并将其贯穿于侦查、审查起诉与审判等各个环节。对认罪认罚案件,增加适用非羁押性强制措施,形成“侦查一适用非羁押强制措施一建议非羁押刑罚”的办案模式。事实上,非羁押性强制措施的广泛适用在实践中已经形成较好的反馈效果,如其他地区适用“取保直诉”,在非羁押率上升的同时,提高了诉讼效率、悔罪率和刑事和解率,减少了被追诉对象再犯的可能,为推动刑事纠纷解决提供了多元化的路径选择。需要注意的是,此次认罪认罚从宽制度试点并非以增进诉讼效率为核心的,"运动式”的改革有所成效但不能以脱离立法与牺牲犯罪嫌疑人被告人的权利为代价,“刑拘直诉”非羁押化的改造可以协调刑事诉讼法关于拘留与逮捕条件的规定,同时能够激励犯罪嫌疑人主动认罪服法,融合“程序上从宽"与“实体上从宽"的矛盾与冲突。

(三)搭建认罪认罚与取保候审的联动机制

针对我国目前认罪认罚与强制措施适用间的“断裂”隐性关系,需要我们反思现有的非羁押性强制措施体系的完善问题。随着社会发展的日新月异,刑事犯罪的日趋严重和复杂化,使得有限的司法资源和繁重的司法任务之间的冲突日益凸显出来。对于如何搭建认罪认罚与取保候审的联动机制可以有以下几个思路:

首先,细化“社会危险性”的评价标准。社会危险性的评价体系模糊是一个亟待解决的问题,否则羁押率居高不下的难题便无法破解。这在认罪认罚案件中就显得罚不得当,也违背了羁押性强制措施适用的比例性原则,同时也同国际上的通行准则相去甚远②。由于刑事案件的多样性,过于严苛、机械的规定必然限制侦查人员运作,因此,笔者建议探索建立一套“相对客观”的标准体系。即根据犯罪嫌疑人、被告人的生理状况判断、心理因素,以及结合其认罪、悔罪以及是否惯犯、累犯的程度,观察其是否有继续犯罪、或者妨碍刑事诉讼正常进行的可能。同时,对犯罪嫌疑人的社会关系进行考察,例如是否有较为稳定的工作环境,身边是否有较为熟悉的人员可以提供必要的监管措施。

其次,探索取保候审的社会参与机制。在刑事领域,一些能够由诉讼参与人自由处分的权利(权力)(如保释权、调查取证权等),如果还单纯地依靠国家的力量执行强制措施,尤其是非羁押性强制措施就存在现实上的阻力。对此可以适度社会化,从而提高诉讼效益,有效地处置犯罪。就非羁押性强制措施而言,我国可以考虑在条件成熟的地方发挥基层社会组织的力量,将保证人的范围扩大到相关组织。如村民委员会、社区学校、企业事业单位,这些单位对犯罪嫌疑人、被告人的成长经历、性格特征道德品质以及社会危害性等情况相对了解,其组织成员思想政治素质可靠,比自然人保证人更具有保证优势。允许一些确有监管能力的组织,为一些犯罪情节轻微、违反取保候审义务可能性小但又无法找到适合的保证人的犯罪嫌疑人、被告人提供担保。

(四)从宽规则的层级化体系②

设置合理从宽处理制度是调动被追诉人自愿选择刑事速裁程序积极性的关键之一,也是确保程序适用合法性、正当性的应然之意。它既属于认罪制度改革的有机组成部分,又有其特殊性。尽管当前规范中已经对从宽规则有所提及,但仍相对原则化,具体到各地各部门试点中的从宽处理也呈现杂乱无章的样态。因此,在遵循从宽处理区别化原则的基础上,应当明确设定从宽处罚的幅度和标准。具体而言,从立法规范层面就规定,在认罪程序中最大程度的量刑减让不得超过的比例,比如在意大利,依当事人的要求适用刑法程序中就明确规定了对于嫌疑人、被告人的减刑不得大于,进一步精细化、规范化不同程序中从宽量刑幅度。尽管从诉讼实践角度,在侦查阶段不宜使用量刑协商程序,但笔者认为,在公安机关对犯罪嫌疑人进行首次讯问,进行权利义务告知时,仍就应当向其明确认罪的从宽幅度,以增强认罪认罚之人对于自我刑期的可预测性,减少犯罪嫌疑人由于从宽幅度的不确定而对认罪产生的顾虑[23],

(五)构建虚假认罪的判断与预防机制

刑事司法创造精细化的规则、制度与繁琐的规范程序,目的在于发现特定问题的真相与实现正义。对于刑事错案的纠正,除了设置科学完备的事后纠错体系外,关键是从源头及时判断与防止错误的发生。尤其在认罪认罚案件中,存在着虚假认罪的高度风险,侦查阶段呈现较强的独立性与封闭性,在办理认罪认罚案件过程中,公安机关几乎在实质上拥有可以决定犯罪嫌疑人是否满足认罪认罚条件的权力。这不仅会诱发权利减损等一系列的问题,也可能产生侦查机关适用不当讯问策略造成犯罪嫌疑人心理压迫而认罪认罚的现象。

结合我国刑事司法实践,笔者认为可以从以下方面切人:第一,实现围绕“获取供述”的讯问模式向“寻求真相”的讯问模式转型[24]。“获取供述”的讯问模式是职责控诉型讯问风格,当前公安机关的整体讯问方式倾向于此。但在这种讯问风格下,犯罪嫌疑人通常会受到较大的心理强迫,在认罪认罚案件中体现得尤为明显。而“寻求真相”的讯问模式则是围绕非指控性的讯问为中心,通过权利告知、善意人性化的讯问方式,保证犯罪嫌疑人在此过程中保持较为完全的自由意志状态,在提高讯问质量的同时,保证犯罪嫌疑人是出于自愿、真实的认罪。第二,建立律师参与讯问机制。在刑事辩护全覆盖的改革背景下,针对侦查阶段认罪认罚案件,应当有辩护律师或者值班律师参与讯问过程。一方面,在恪守侦查秘密性的前提下,能夠通过适当引入外部监督的方式,对讯问行为形成有效监督;另一方面,讯问环节律师的参与,可以对侦查人员的不当讯问及错误引导及时制止。此外,就公安机关而言,必须要充分落实公安部关于执法过程中录音录像的规定,可以利用现代电子手段保证程序的公正,也为后续阶段关于证据问题的证明能力提供保证。第三,突出审查起诉阶段尤其是审判阶段的自愿性审查机制的重要性。其实,在试点之初,全国人大常委会和最高司法机关即强调建立健全围绕认罪认罚自愿性的审查判断机制[25]。从部分试点单位的探索来看,尤其是在速裁程序中,受到诉讼程序大幅简化以及提高诉讼效率的影响,我国司法机关已经初步建立了自愿性审查机制,并明确了针对认罪认罚自愿性以及认罪认罚具结书真实性、合法性的审查要点[26]。不过,人们仍然对可能产生的虚假认罪尤其是冤错案件的风险保持较高的警惕立场。从当前最高司法机关制定改革方案的举措来看,在未来一段时期,以保证认罪认罚自愿性为切入点,建立健全实质性的审查机制,并辅之以必要的司法救济机制,是夯实认罪认罚从宽制度正当性、合法性的必然路径。

结语

公安机关在侦查阶段适用认罪认罚从宽制度的做法,不仅只是法律文本的修改,而且涉及各种诉讼理念和诉讼价值之间的冲突和选择。在此过程中,各方权力与权利都会有不同程度的调整,这就意味着改革过程需要蹄急步稳地推进。笔者深信,随着我国法治建设的加速和司法改革的深入,在各界的共同努力下,我国的认罪认罚制度必会朝着更加完善、进步的方向登上新的台阶。

參考文献:

[1]周新.认罪认罚从宽制度立法化的重点问题研究[J].中国法学,2018(6):172.

[2]朱孝清.侦查阶段是否可以适用认罪认罚从宽制度[J].:中国刑事法杂志,2018(1).

[3]胡云腾.认罪认罚从宽制度的理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2018:88.

[4]刘方权.刑事速裁程序试点效果实证研究[J].国家检察官学院学报,2018(2):100.

[5]刘计划,孔祥承.论认罪认罚从宽制度的建构——理论与现实的双重展开[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2018(2):41.

[6]赵恒.认罪认罚与刑事和解的衔接适用研究[J].环球法律评论,2019(4):134.

[7]周新.我国刑事诉讼程序类型体系化探究——以认罪认罚从宽制度的改革为切入点[J].法商研究,2018(1):108.

[8]陈瑞华.论刑事诉讼的全流程简化——从刑事诉讼纵向构造的角度分析[J].华东政法大学学报,2017(4):14.

[9]陈瑞华.“认罪认罚从宽”改革的理论反思一基于刑事速裁程序运行经验的考察[J].当代法学,2016(4):9.

[10]何家弘,何然.刑事错案中的证据问题——实证研究与经济分析[J].政法论坛,2008(2).

[11]拉里·劳丹.错案的哲学——刑事诉讼认识论[M].李昌盛,译北京:北京大学出版社,2015:191.

[12]王迎龙.认罪认罚从宽制度下轻罪冤假错案的防范[N].人民法院报,2019-02-14(06).

[13]卞建林,谢澍.职权主义诉讼模式中的认罪认罚从宽——以中德刑事司法理论与实践为探索[J].比较法研究,2018(3):122.

[14]周新.认罪认罚从宽制度试点的实践性反思[J].当代法学,2018(2):127.

[15]周新.认罪认罚案件中量刑从宽的实践性反思[J].法学,2019(6):176.

[16]赵恒.“认罪认罚从宽"内涵再辨析[J].法学评论,2019(4):174.

[17]陈光中.“认罪认罚从宽制度若干重要问题探讨”[J].法学,2016(8):3.

[18]闵春雷.认罪认罚从宽制度中的程序简化[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2017(2):50.

[19]北京市海淀区人民法院课题组.关于北京海淀全流程刑事案件速裁程序试点的调研——以认罪认罚为基础的自愿配置模式[J].法律适用,2016(4):35.

[20]王燃.大数据侦查[M].北京:清华大学出版社,2017:34.

[21]周新.论从宽处理的基本原则及其类型——基于刑事速裁程序试点的分析[J].政治与法律,2017(3):154.

[22]赵恒.论从宽处理的三种模式[J].现代法学,2017(5):81.

[23]周新.论从宽的幅度[J].法学杂志,2018(1):89.

[24]陈卫东.遏制酷刑的三重路径:程序制裁、羁押场所的预防与警察讯问技能的提升[M].北京:中国法制出版社,2012:403.

[25]赵恒.认罪及其自愿性审查:内涵辨析、规范评价与制度保障[J].华东政法大学学报,2017(4):48.

[26]王爱立,雷建斌.《中华人民共和国刑事诉讼法》释解与适用[M].北京:人民法院出版社,2018:357.

Empirical Consideration on the Application of the System of Leniency in

Public Security Organization :Taking G City and

S City as Examination Samples

ZHOU Xin

( Law School,Guangdong University of Foreign Studies ,Guangzhou 510420, China )

Abstract :In the process of applying the system of leniency, the work of public security organization inthe investigation stage is an indispensable part. According to the feedback of our research, allowing public security organization to apply the system of leniency is conducive to improving the efficiency of investigation and guaranteeing litigation rights ,which has achieved some practical results. But there are some obstacles and problems at the same time. The former refers to the intangible division of handling time and compression of the case pressure under multi-level procedures. The latter refers to the compelled high detention rate and the risk of false confession. All these factors make it difficult to achieve the prospective goal of the system of leniency. To solve this problem, we should simplify the procedure of handling cases,reform the system of the direct prosecution during criminal detention, set up a linkage mechanism between confession and bail pending trial, build a hierarchical system of lenient rules, and construct a judgment and prevention mechanism of false confession.

Key Words: the system of leniency; the system of the direct prosecution during criminal detention;social risk

本文责任编辑:周玉芹

收稿日期:2019-06-25

基金项目:2017年度国家社会科学基金一般项目“认罪认罚从宽制度改革研究”(17BFX059)

作者简介:周新(1979),男,湖北蕲春人,广东外语外贸大学法学院副教授,法学博士。

①笔者以华南地区G市与S市作为此次实证调研的重点地区,深人两地基层公安机关作为实证调研对象。需要说明的是,之所以选择G市与S市作为分析样本,主要在于:第一,两市位于东南沿海经济发达地区,刑事案件数量较大,样本更具代表性;第二,两市是较早开展认罪认罚从宽制度的试点城市,在制度具体运行方面有独特的经验做法。当然,受研究资金等方面因素的制约,相关调研结果可能无法完全反映全国的整体状况,具有一定的局限性,但是,相关分析是以代表性地区为研究样本的分析,能够在一定程度上反映制度的实践成绩与存在问题,也能够为认罪认罚从宽制度全国范围的推广提供有益的参考。

①具体表现为讯问笔录上应当有:“你是否认罪认罚,并同意启动该程序”等。

②同时,在检察机关内部,如H区检察院成立专门办理认罪认罚案件小组,使得分流的案件能够迅速流转至检察官手中。

③据统计,2018年第一季度,该区公安机关共办理认罪认罚案件454件(481人),分别占比为同期刑事案件的64.6%、53.2%,较去年同期适用案件158件(182人),分别上升187.3%、164.3%。

④在此,我们可以初步通过某一个贩卖淫秽物品牟利罪的案例切人来获得大致印象。该案件基本案情如下:犯罪嫌疑人以5元盒的低价向行人兜售淫秽影碟100余张,非法获利500余元。经G市公安司法鉴定中心鉴定,上述查获的影碟属于淫秽物品。在本案中,公检法机关实行执法办案全程留痕机制。公安机关向检察机关提供了审讯犯罪嫌疑人的同步录音录像,便于公诉机关审查其有罪供述是否自愿,是否存在侦查机关诱供、刑讯逼供等非法取证情形。公诉机关在看守所审讯犯罪嫌疑人并向其开示证据目录和证人名单,让犯罪嫌疑人在值班律师见证下签署认罪认罚具结书的过程,进行全程录音录像。法院在适用速裁程序审理本案时,也进行同步录音录像。

①笔者了解到,在抓获犯罪嫌疑人后,公安机关会先将其带到办案区,全程24小时录音录像,使刑讯逼供等非法取证手段得到最大程度的杜绝。

②在如何判断认罪内容的真实性方面,受访侦查人员认为,一些惯犯、累犯会试探办案人员的底线,交代犯罪事实的程度跟客观真实性有较大差距,此时,办案人员会基于经验进行判断,但不可否认,主观认识和客观事实之间仍有较大的差距。

①如上文所述,这些工作包括但不限于侦查人员需要进行政策宣讲、向犯罪嫌疑人阐释认罪认罚从宽制度的内涵与法律后果、单独讯问并制作讯问笔录、单独制作认罪认罚意见书等文书、听取值班律师意见等。

②事实上,不仅在公安机关面临程序“不减反增”的困境,检察机关同样遇到类似的难题。并且,截至笔者调研结束,问题仍旧没有得到很好的解决。

③“刑拘直诉”并非我国目前法律的规范用语,但在我国古代及近代传统法律文化中能寻觅到关于直诉制度的踪迹。刑事直诉在实践中主要指公安机关对于轻刑犯罪的犯罪嫌疑人不经提请批捕程序,采取取保候审或监视居住措施后直接移送审查起诉,或犯罪嫌疑人曾经提请批捕程序,但被检察机关作出不捕决定,公安机关对犯罪嫌疑人采取取保候审或监视居住强制措施后移送审查起诉的非羁押性案件。可以看出,理论视角一般将直诉运用于非羁押性的刑事案件中,有利于节约诉讼成本,提高办案的效率的同时也有利于犯罪嫌疑人的诉讼权利。但“刑拘直诉”制度打破了直诉制度的适用条件与范围,对于可以适用非羁押性措施的案件转而利用拘留的时间以推动诉讼进程的快速流转。

①在本文完成之前,已经有关于认罪认罚带来的“口供中心主义”的具体讨论,参见:张建伟.认罪认罚从宽处理:内涵解读与技术分析[J].法律适用,2016(11);史立梅.認罪认罚从宽程序中的潜在风险及其防范[J].当代法学,2017(5);胡铭,张传玺.认罪认罚从宽制度中的法律监督[J].昆明理工大学学报,2017(2).

②实际上有一些案件的证据收集工作并不扎实,无法形成证据链,如果没有犯罪嫌疑人、被告人的供述这项证据,犯罪嫌疑人最终可能被判决无罪。对此,检察人员也反映,很多情况下公安机关移送过来的案件经审查发现证据并不扎实,到法院很可能会判无罪,因此会建议公安机关补充侦查。同时,调研过程中,也有法官表示,即使是情节轻微的简单案件,个别案件仍存在证据收集的瑕疵。

①事实上,在辩诉交易制度在中国引起热议之初,就有学者提出,辩诉交易与“以事实为依据,以法律为准绳”的诉讼原则相冲突,检察机关也不得在事实不清的情况下与被告人就案件如何处理“讨价还价。(参见:孙长永.珍视正当程序,拒绝辩诉交易[J].政法论坛,2002(6):48.)

②目前,法院系统的量刑幅度主要参考最高人民法院《常犯罪量刑指导意见》来制定本院量刑评价表,对部分犯罪有明确指标。尽管如此,目前尚缺乏统--量刑幅度标准。

③一般认为,侦查机关主要任务是收集、固定、保全与犯罪事实相关的证据,并移送至检察机关审查起诉,由检察机关与被追诉人进行量刑协商,所以在侦查阶段,公安机关主要负责量刑方面的法律法规与政策宣讲。

④而检察院在案件分流上不需要专门区分,由承办检察官自己决定是否启动认罪认罚,并且无论由谁掌握认罪认罚从宽的启动权,量刑建议的职权只能在审查起诉阶段。

①2018年《刑事诉讼法》第81条第2款规定:“批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚情况,对所居住社区的影响等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。对于不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审或者监视居住。

①根据公安机关人员的介绍,目前适用取保候审等同于释放,没有任何的有效的监管措施。虽然有规定对被取保候审人员的监管需要得到当地辖区内公安部门的配合,但实际上囿于人力有限等原因难以实现。

②参见:闫召华.“从速兼从宽”——认罪案件非羁押化研究[J]..上海政法学院学报,2017(3):85.

①也有学者从刑事诉讼程序简化的角度进行分析,认为“刑拘直诉”制度避免了繁琐冗长的审查批捕程序,使得嫌疑人、被告人不再被采取逮捕措施,从而大大缩短了未决羁押期限。(参见:陈瑞华.论刑事诉讼的全流程简化——从刑事诉讼纵向构造角度的分析[J].华东政法大学学报,2017(4):16.)

②联合国《公民权利与政治权利国际公约》等国际文件将追诉人获得审前释放规定为对于公民权的一种最低限度的保障,并特别强调未决羁押应当作为例外或最后手段。

①当然,随着我国经济的发展,也可以建立类似发达国家的保释项目,由政府拨付一定的经费,招募一些志愿者进行专门的取保候审保证和监管工作。

②为避免与前文羁押措施的论述重复,这里仅讨论狭义上的“从宽”,即实体上的从宽,量刑幅度的从宽处理。