亦真亦幻的灵魂之舞

——王仁华人物画透析

2019-11-11曹玉林

文/曹玉林

解读王仁华的人物画作品,尤其是以不同时期女性作为描绘对象的人物画作品,仅用传统的画学理论和一般性的思维框架来衡量显然是不够的,这不但因为这些作品在表现内容上突破了人们所司空见惯的借助于“情节”和“故事”来演绎先验性主题的公式化做法,传达出种种模糊、多义,虽一言难尽但却意味深长的心灵情绪,而且更因为其人物画的语言形式和美学趣味等等,也往往与当下流行的创作模式有着明显的差异,呈现出某种别具一格的探索色彩。这种意味深长的心灵情绪和别具一格的探索色彩,构成了当代人物画创作中的独有体格,令人耳目一新,正在引起学术界和艺术市场越来越多的关注和兴趣。为了便于对王仁华人物画艺术的理解和把握,简略地回溯一下人物画的历史也许是必要的。在中国传统画学诸科中最先收获的是人物画,史称画家四祖的顾(恺之)、陆(探微)、张(僧繇)、吴(道子),皆以人物画见长,他们虽被张彦远分为疏密二体,但却共同造就了晋唐人物画的繁荣格局,占据着中国绘画史上人物画的绝顶风光。但是,由于人物画再现性较强,表现性较弱,前者易于为当权者所青睐,用于“明劝戒,著升沉”的宣教功能,而后者又很难成为文人画家情感意志的载体,堵塞了其“进技于道”的升华之路,故而在此后的漫长岁月中,除晚明的陈洪绶偶有振作外,大多只能在祖述前人成法的范围内苦苦挣扎,原地踏步,始终未能取得重大的、带有实质意义的突破和进展。然而,任何事物都有两重性,使人多少有些始料不及的是,人物画的这种先扬后抑,长期徘徊甚至下滑的淹滞历史,在当代中国画体格转型的过程中,却反而成为其易于得到超度的有利性因素。在近现代,尤其是自上个世纪50年代以来,人物画创作之所以能够突飞猛进,后来居上,成为方方面面趋之若鹜的追捧对象,除了人物画在意识形态方面可以服务于具体的现实性主题外,语言和形式的积淀相对较为薄弱,不像山水画那般丰厚和板结,便于展开多种试验和多元求索也是一个重要的原因。

扇面 30cm×49cm 王仁华

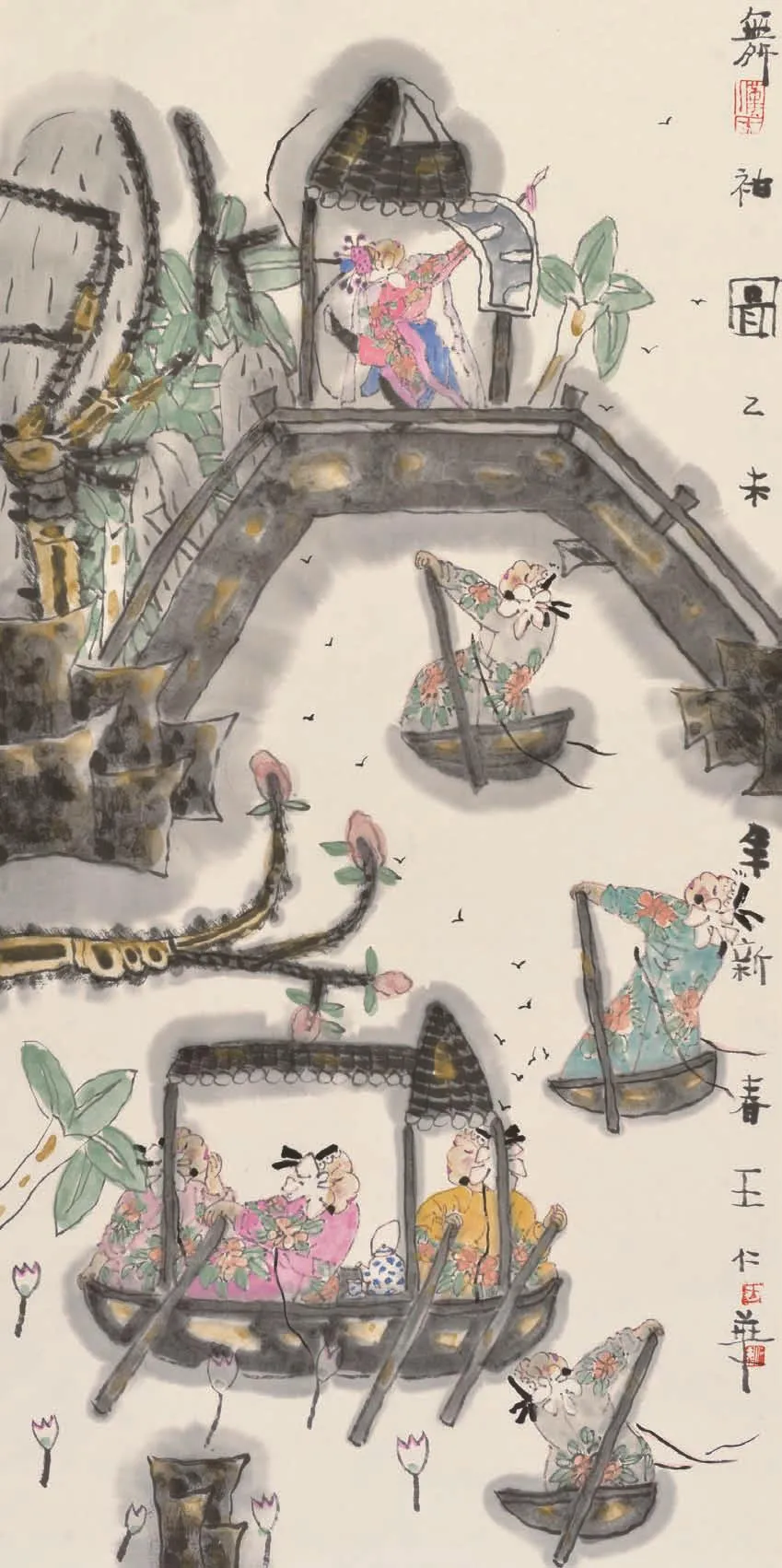

舞袖图 97cm×45cm 王仁华

王仁华的人物画创作,无疑为以上观点提供了一个最新的例证。不过,王仁华人物画的最大特点,或换言之,王仁华人物画的最大成就首先并不是表现在语言、造型、结构等绘画能指系统的形式手段方面,而是表现在题材的拓展,情感的抒发,精神的表达等绘画所指系统的内容蕴含方面。王仁华的人物画作品以女性题材为主,女性问题,是人类社会始终关注的话题,作为一位虔诚的基督徒,同时也是一位女性的王仁华,有着一颗柔弱、多情、敏感、博爱的心。她所塑造的女性形象,其实是她心灵翩翩起舞的“自度曲”。从内容上看,这些作品可大体分为新旧两个时代。其表现旧时代女性的作品如《胭脂》《白烛》《花非花》《景泰蓝》等,多描写在男权社会中有着不幸遭遇的美丽女性,孤独、寂寞的生命咏叹,和对感情理想的内心渴求。其表现新时代女性的作品如《美眉》《花旦》《粉墨登场》《十九张扑克牌》等,则多描写挣脱了封建枷锁和精神羁绊后女性生活的新风貌,以及这种新风貌与旧时代惯性力量之间的碰撞和磨擦。

为窦建波造像 60cm×40cm 王仁华

古灯今照 135cm×67cm 王仁华

压伤的芦苇他不折断 220cm×180cm 王仁华

王仁华表现旧时代女性的作品可用凄美、冷艳四个字来概括,读这些作品很容易使人联想到张爱玲的小说和一部名为《桔子红了》的电视剧。在王仁华作品中,不仅那些女性的服饰、发式、背景、道具与前者完全相同,而且作品中所传达出来的寂寞、伤感、欲说不休的怀旧情绪,幽怨、愁苦,令人心悸的苦苦挣扎,也与前者极为一致。在这批作品中,以《胭脂》(获第二届中国人物画展银奖)的艺术水平最高,所表达出来的内容蕴含也最复杂、最丰富。画面上一位似为风尘女子者正面端坐,左手擎一盏煤油灯,右手握一个胭脂盒,目光凄楚、无助,显然已看惯了世态炎凉,然而却强打精神,两颊的胭脂难掩其心灵的憔悴。一袭立领的黑色长袍,将该女子的全身除一只脚尖外裹得严严实实,而左手煤油灯中一缕袅袅轻烟却在升腾、扭动,仿佛该女子的心灵在悲吟、泣诉。读王仁华这幅《胭脂》图,仿佛读白居易的《琵琶行》,“别有幽情暗恨生,此时无声胜有声”,不由得不让人为之动容。不过,需要说明的是,以上文字只是笔者个人的“读后感”,带有明显的杜撰和主观臆断成分。诗无达诂,禅无定解,对于有着丰富精神性文化内涵的绘画作品作单线状的狭隘理解,无疑是不智的。故而,上述文字并不能与《胭脂》的准确含意和王仁华创作这幅画时的真正意图划等号。王仁华的人物画创作曾受过法国画家巴尔丢斯的重大影响。巴尔丢斯有着波兰贵族的身世背景,其创作特点便是隐讳、多义,擅长通过人物的肢体语言来进行内心刻划,有着浓厚的神秘色彩,王仁华的人物画在某种程度上也具有这一特点。因此,对王仁华人物画中以《胭脂》为代表的一批表现旧时代女性的作品,不妨也作如是观,即:只能感受,不能确指,只可意会,不可言传,这一点与欣赏李商隐的那些《无题》诗很有些相似。

王仁华说:“我天生的有一种怀旧情结,冷峻、孤独、寂寞的灵魂呐喊和精神倾诉,经常在画面中诱惑着我,折磨着我,使我难以自持。”这种“怀旧情结”在王仁华表现新时代女性的作品中也同样有所流露。王仁华醉心于中国传统的京剧,是一位主攻青衣的痴迷票友。由于这一也许不无宿命色彩的因素使然,王仁华很多描写女性的作品尤其是描写新时代女性的作品,都是以女性扮上戏装,准备登台演出前的特定时空作为表现内容的。在这类作品中,王仁华的绘画手法是写实的,或者说是现实主义的,但在意境的营造上却是虚拟的,或者说是非现实主义的。“人生如戏”,“戏台小世界,世界大戏台”,这是人们耳熟能详的两句俗语,这种现实与虚拟相互转换,不离不弃的创作架构是别有意味的。对于本质(真)和表象(幻)的关系,历来有不同的诠释,东方哲学中的佛学主张“诸相非相”,西方哲学中的萨特现象学主张“现象即本质”,从两个不同侧面道出了二者之间既若即若离,又未即未离的微妙关系,貌似对立,但实际上却是殊途同归。苏珊·朗格说:“绘画是一种虚像”,是“位于虚空中的虚幻形象。”王仁华借助于女性们“粉墨登场”前这一“真幻相与,胡谓有定”的中介点或曰中间地带,来传达自己的主体意志,抒发自己的主观情感是极为巧妙的。它既可以审物不苟,脚踏实地,进行精致而准确地刻划,又可以神魂飞越,如在梦中,进行恣肆而浪漫地想象;既可以画出像《美眉》(获第十届全国美展铜奖)那样青春靓丽,活力四射,讴歌新生活的作品,也可以画出像《青衣》《花旦》那样审视人物的内心世界,咀嚼人生况味的抒情性作品;从而赢得了最为广阔的表现空间。

在王仁华表现新时代女性的作品中,有一幅《十九张扑克牌》尤为耐人寻味。这幅作品中那位发型新潮,着装现代的青年女子正在摆弄着一副扑克牌,扑克牌的点数散乱无序,青年女子的目光飘浮、游疑,显得困惑、忧郁而又怅然若失。画家准确地捕捉到该女子稍纵即逝的瞬间表情和微妙心绪,将其定格、放大,喻示着这位女子的人生命运充满了无法预测的变数,给人以一种不可知的宿命感。而画面上那巨大的,作为背景的人类古老生命图腾的木雕,狰狞可怖,似乎也蕴含着某种暗喻,仿佛在提示着人们,即使是在现代社会中,男性中心主义依然是笼罩在女性内心深处的一道挥之不去的阴影。

王仁华的作品中,每每充盈着无法言表的心路历程和难以尽概的精神情绪,这一点毫无疑义。但是,如果仅仅如此还是不够的,因为“精神情绪”固然是重要的,而与之相比,如何艺术地体现、彰显这些“精神情绪”往往更重要,更有价值。王仁华在这方面同样做得很出色。这其中最为突出者主要表现在以下三个:

一、首先在造型方面,王仁华曾进修结业于中央美术学院国画系,有着扎实的造型能力,对所表现的人物形态能够准确把握。然而,在人物画的创作中,造型的准确有时并非全是好事,稍有不慎,却也容易流入甜俗和匠气。时下有不少人物画家为了避免甜俗,克服匠气,往往采用夸张和变形的手法,对人物进行不同程度的“丑化”,其结果反而显得生硬、扭曲,成了另一种更为不堪的平庸和浅薄。王仁华虽然在艺术趣味上也厌恶甜俗、雕凿、刻露、琐屑、纤弱、萎靡等病态之美,而追求大气、朴拙、冷峻、质实、苦涩、高古的汉唐之风,但却并不乞灵于上述浅薄的夸张和平庸的变形,而是立足于坚实的造型,在塑造形象的过程中,注意对“度”的把握,亦真亦幻,亦工亦写,亦彩亦墨,亦新亦古,通过对人物表情、神态、服饰、发式、背景、道具,尤其是肢体语言的刻划,从而创造出一种别具特色的新颖图式。这种新颖图式既有传统的因子,又有现代的元素;既可称之为水墨化的工笔,又可称之为工笔化的水墨(相对而言,前期“工笔”的成分较大,而自去年开始,在王仁华的部分作品中有逐渐加大“写意”因素的趋势)。不以演绎“情节”和“故事”为致力的重点,而以营造氛围、抒发心曲、传达思绪、交流情感为致力的重点,诚如清人恽南田之所谓“既使人疑,又使人疑而得之,其内容蕴含具有某种多义性或曰不确定性,从而为欣赏者提供充分阐释的潜能,而这,也正是王仁华人物画的最为可贵的艺术魅力。

安徽省画院惠安写生群 85cm×51cm 王仁华

华非花 131cm×68cm 王仁华

二、王仁华在创作的技法上兼收并蓄,博览约取,其绘画的体格有着很大的包容性。众所周知,当代的中国画创作,正处于一个波澜壮阔,风起云涌的从传统型体格向现代型体格转换的热潮中。在这一体格转型热潮中,置身其间的画家们可大致分为求助外援与发掘内蕴两大营垒。前者主要着眼于外部,企图借用异域文化的理念和方法来改造中国画;后者主要着眼于内部,致力于挖掘中国画自身的肯定性因素和未尽潜力来改造中国画。而王仁华的创作理念和创作实践则属于既与以上二者皆有某种相通之处,然而却又很难为这两种类型所涵盖的性质。从艺术本质上看,王仁华人物画的精神内涵,无疑是秉承中国传统文化中精英一脉的,这不仅从她所选择的绘画题材上可以得到支持,而且从她“以形写神”的形态图式上也可以得到印证。但另一方面,王仁华却又深受西方一些现代派和后现代派画家巴尔蒂斯、巴图尔、怀斯等人的重大影响,有着与之相近的话语特征,如关注世俗风情和失意者的生存状态,具象写实中不乏适度变形,有唯美主义倾向等。而在绘画的语言技法方面也同样如此,王仁华的人物画造型准确但不刻意求工,有线条但不突出线条,有笔墨却不强调笔墨,有西画素描的因子,却很少使用明暗法和透视法等,所有这些,都使得王仁华的人物画表现为一种令人惊喜的新风貌和新体格。这种新风貌和新体格便是在坚持中国画文化中心的前提下,对中西绘画之长的有机整合。

云想衣裳花想容(扇面) 30cm×49cm 王仁华

三、王仁华在创作中极为重视对氛围的渲染和道具的运用。看王仁华的画,不论是表现旧时代的还是表现新时代的,皆有一股浓郁的时代气息扑面而来,使你身不由己地被带入一种特定的情境之中,被吸引、被感染、被溶化、被陶醉,并最终在心灵上产生强烈的共鸣。王仁华渲染画面氛围的手段很多,如背景的设置,色彩的运用,服饰的搭配,发式的设计等等,但其中最重要也是最成功者则是对道具的选择。在王仁华常用的道具中,有两件器物给人以深刻印象:一是油灯,二是镜子(此外青花瓷器和景泰蓝也是王仁华的喜用之物)。油灯是农耕社会中夜间照明之物,既有时间上的文化含义,又有空间上的文化含义。女性手持油灯,一方面暗示处于黑暗之中的女性对于光明的憧憬和渴望,另一方面油灯中扭动、升腾的青烟,又是女性躁动心曲的流淌和不安灵魂的折射,有着很强的象征性。而镜子也同样如此。镜子中的形象无疑是一种“虚像”或曰“虚幻的形象”,但人通过镜子却可以与自己对视,从而达到与心灵对话的目的。古今中外描绘女性与镜子的作品不胜枚举,但大多数离不开宫怨春愁一类的主题,而王仁华所画的镜子,却大多是女性在登台演出前审视自己的扮装的情景。扮上戏装已属“虚像”,而镜中的戏状则是双重的“虚像”,王仁华正是通过这种亦真亦幻,真幻相与的复杂关系,道出了画中人物同时也是画家自己反思自我并从而反思人生的深刻主题。

除了以上所述,王仁华的人物画在绘画的语言、形式、手法、趣味等方面还有不少其他的特点,但给人印象最突出者则为以上三个方面。

总之,作为一种人物画的新体格和新画风,王仁华的人物画如怨如慕,如泣如诉,是画家心中流淌出来的歌;亦真亦幻,亦梦亦醒是画家精神跃动的灵魂之舞。它给人以惊喜,更给人以思索。它不故作高深,更不趋时媚俗,但却在一个很高的层面上实现了雅俗共赏,经受住了学术界与艺术市场的双重检验。我们有理由相信,随着时间的推移,王仁华的人物画创作一定能够满足人们更多的精神需求和更大的艺术期待。