新媒体对大学生价值观影响现状及对策研究

2019-11-11王蒙蒙

◎王蒙蒙

(六盘水师范学院 贵州 六盘水 553000)

随着科学技术日益发展和生活水平的提高,人们对于追求新鲜事物和精神方面的需求愈来愈高。网络新媒体是区别于报刊、广播、影视等传统媒体,依托数字技术、网络技术、移动通信技术及视频、音频等多种传播形态,向用户提供信息和娱乐服务的新兴媒体,以其便捷性、互动性、多元化、个性化等特征备受人们的青睐[1-2]。据《中国互联网络发展状况统计报告》统计显示,截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,以青少年、青年和中年群体为主。好奇心强、个性突出但心理不成熟的“95后”“00后”大学生是最早也是最频繁接触网络媒体的群体,网络媒体对该群体的价值观以及日常生活方式的影响与作用愈来愈大。因此,研究新媒体对大学生价值观的影响,可以为以后学校及辅导员开展思想政治教育和日常管理工作提供新理念、新途径,具有实际意义。

一、新媒体对大学生影响的调查研究

笔者以其所在高校大学生为调研对象,对新媒体对大学生价值观影响现状进行了调研,共发放510份问卷,有效回收505份,无效问卷5份,问卷的有效率为99.02%,问卷真实有效。在关于新媒体对大学生价值观影响现状调查问卷中发现,新媒体对大学生的影响表现在方方面面,主要体现在:

(一)是大学生日常学习生活的重要组成部分

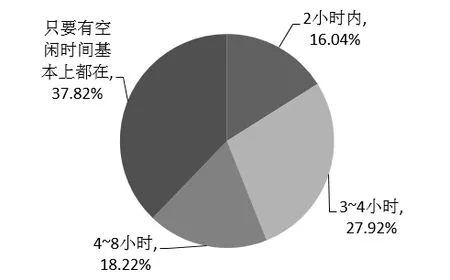

如图1所示约有16.1%的大学生每天接触新媒体在2小时以下,27.9%的大学生每天接触新媒体3~4小时,18.2%的大学生每天接触新媒体4~8小时,37.8%的大学生只要有空闲时间基本上都接触新媒体。可见,大学生平均每天接触新媒体的时间集中且接触时间较长,基本上都在3小时以上,说明新媒体已是大学生日常学习和生活的重要组成部分。

图1 大学生平均每天接触新媒体的时间

(二)是大学生获取信息的重要途径之一

如图2所示当问到“您接触新媒体是出于什么需要?(多选题)”时,近92.67%的大学生表示出于休闲娱乐需要,80.79%的大学生表示出于扩展视野、增长知识需要;68.91%的大学生表示出于通讯需要;67.52%的大学生表示出于专业知识学习需要;55.25%的大学生表示出于专业知识学习需要;另外还有30.5%的大学生表示出于其他需要。由此可见,新媒体的出现改变了大学生获取信息的方式,已经成为大学生获取信息的重要途径。

图2 大学生接触新媒体的需求

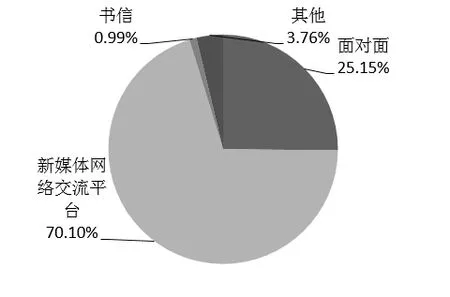

(三)改变大学生传统的交际方式和生活理念

如图3所示,在问到“平时和他人沟通交流喜欢并常用的形式是哪种”时,新媒体占据了绝对的优势,约有70.1%的大学生选择了新媒体网络交流平台,如腾讯QQ、微信等即时通信工具,面对面交流只占到了25.15%,选择书信和其他的分别占了0.99%和3.76%。由此可见新媒体在高校大学生的学习和生活中具有重要地位,新媒体提供的一系列便捷服务改变着大学生传统的交际方式和生活理念。

图3 大学生和他人沟通交流喜欢的形式

上述调查研究表明了新媒体凭借着其独特的功能得到大学生的关注和喜爱,并全方位、多层次地影响着大学生的学习和生活,进而影响大学生价值观的形成。

二、新媒体对大学生价值观的消极影响

新媒体平台的出现使我们处于一个便捷性、互动性强,更加个性化、多元化的信息时代,增强了大学生获取外界信息、社会参与意识的能力,它极大地改变了大学生的交往方式、思维模式、生活理念及价值观念,对大学生的学习、生活、成长等方面起到了积极的作用。但正因为信息所具有的多元化、个性化的特征使得大学生接受的大量信息中也不乏有一些消极的信息内容,如低级趣味的娱乐文化、西方功利性的价值宣传、社会负面现象的扩大化及反党政府意识形态的宣传,对大学生健康人格的塑造、正确价值观的形成产生不利影响。

第一,新媒体平台挑战传统的思想政治教育模式,对弘扬主流价值观有一定的冲击力。随着科学技术水平的提高、信息科技的迅猛发展及人们对新鲜事物的追求,使得大学生已不满足于在课堂上获得的知识与理论,更加倾向于选择自身所喜爱的信息和知识。学生上课玩手机的现象已是司空见惯,其主要原因一方面是,课堂理论教学比较枯燥,尤其是思政类课程很难吸引大学生的注意力;另一方面是相比较课堂教学,新媒体内容丰富、形式多样,可融文字、音频、画面为一体,做到即时、无限地扩展内容,从而使教条般的理论内容变成“活物”,而且受众有更大的选择余地,可以自由阅读,更能得到同学们的喜爱和关注。但相比较由老师主导的课堂教学,新媒体推送的信息均是由受众自由选择,其内容无法把控。平心而论,新媒体平台中相关对大学生价值观养成的有利内容普遍缺乏吸引力也是一个客观存在的事实[3]。“低头族”的存在使得传统课堂教育的吸引能力、对主流价值观的宣传教育效果逐渐弱化。

第二,大学生理想信念不坚定,自我要求不严。新媒体平台以其独特的功能和魅力得到大学生的喜爱和关注,甚至出现了依赖现象,学生将有限的时间大量的消耗在了新媒体上。根据调查结果显示有37.82%的大学生只要有空闲时间基本上都在上网,甚至部分同学出现了上课打瞌睡、下课玩手机,晚上熬夜刷手机、玩游戏等现象,长期以来容易造成学生思想、学业滑坡。与以政府为主导的传统媒体不同,新媒体平台上的内容包罗万象,某些网站或个体为了噱头,不顾及事件的真相及他人的感受,也不为自己的言行负责,利用一些碎片化的信息,肆意传播一些消极不良信息,造成网络环境“乱象丛生”。正处于价值观形成和确立关键时期的大学生,极易受到网络思潮的影响,对自身的发展危害很大,甚至影响到社会的和谐安定。目前大学生群体中有些过于注重个人利益和发展、缺少集体意识和大局意识,甚至为了自身利益完全和社会整体利益对立起来;有些过于推崇享乐和娱乐化的腐朽生活,与立志成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义现代化建设事业的合格人才的价值观相背离,长此以往势必会造成大学生理想信念缺失。

第三、虚假负面信息充斥网络媒体,误导大学生。随着我国改革开放的飞速发展,利益格局也随之改变,在新媒体这个开放性、虚拟性的大平台上,人们思想的活跃性、选择性显著增强,但正因为新媒体的特性所带来的虚假负面信息、黄色暴力信息、反党反政府意识形态宣传等内容对大学生构建正确的价值观、人生观、世界观造成了严重的危害。一些不良意图的人利用文字、图片、短视频制作而成的“所谓爆料”,即对不良社会现象的放大、对物质利益最大化的追求等,在新媒体平台上频频推送,加之部分大学生对网络上所表述事件不假思索、不求真相,随意发表言论,甚至产生一些不理智的行为。

三、新媒体未来的引导对策

首先,强化主流价值观宣传,规范新媒体管理。新媒体跨越了地域和时间的限制,能够做到与新闻信息同步,为大众自主选择和发布信息提供了便捷服务,然而新媒体上所提供的信息和服务对受众而言并非都是有益的,政府方面必须要加大加快对新媒体在信息内容、传播渠道、平台经营等方面的监管,以国家法律和社会主义核心价值观体系为准绳,提高新媒体从业人员的法律意识和道德素养,确保新媒体平台在运营和传播信息过程中良性发展。同时,政府部门要强化互联网思维,推动传统媒体和新媒体融合发展,着力打造一批公信力强、传播力广、影响力深的新型主流媒体平台,以大众喜闻乐见的方式大力宣传弘扬社会主义核心价值体系,为培育大学生正确价值观提供健康积极向上、风清气正的网络信息生态环境。

其次,强化高校责任意识,创新思想政治教育。青年兴则国家兴,青年强则国家强,高校肩负着为国家和社会培育栋梁人才的重任,不仅要注重培养学生的专业知识体系、科学研究能力及创新意识,更要注重培养学生正确的价值观、人生观和世界观。大学生追求价值个性化、学习方式自主化、娱乐生活网络化、人生理想务实化的特性,在新媒体环境下极易受到网络思潮的影响,给高校的思想政治教育带来了新的挑战[4]。高校要充分利用好新媒体平台,以当前大学生学习生活兴趣为落脚点,开展思想政治教育。首先,创新课堂教学,改变 “满堂灌”教学模式,充分利用新媒体中丰富多彩的表现形式和手机媒体软件进行课上课下教学互动,增强课堂教学的趣味性、吸引力和感染力,让学生在轻松愉悦的环境中接受主流价值观。其次,高校要通过建立官方微博、微信公众号、校园贴吧等新媒体平台,围绕学生日常那点“小事”,以大家喜闻乐见的方式做好主流思想的宣传。再次,思想政治教育工作者可以通过微博、校园贴吧、QQ群、QQ空间、微信、朋友圈等与学生进行交流沟通,及时了解学生的思想动态,做到早发现、早解决,防止学生思想滑坡,做好主流价值观的引导作用。最后,开展丰富多彩的校园文化活动,多鼓励大学生参与社会实践活动,创造浓郁的校园文化氛围,使大学生走出迷幻的虚拟网络世界,体验现实社会的真、善、美,从而养成正确的价值观。

第三,强化大学生媒介素养,提高认知判断力。在由新媒体所创造的网络虚拟世界里,人人既是信息的接收者又是信息的传播者,每个人都有自己的个性和喜恶,难免在传播信息的过程中加上自己的感性认知和判断。大学生是年轻活力一族和前沿新思想的群体代表,不但要有扎实的专业功底,更要有理想、有道德、有担当。高校要加强对大学生媒介素养的教育和引导,通过开设有关媒介素养的课程、专题讲座、主题班会等帮助大学生提高辨别网络信息真伪的能力,进而做出理性判断。大学生也要不断丰富自身知识,明白网络信息并不是完全、完整的真实信息而是片段的或是经刻意筛选的,不要盲目相信,要学会理性思考和判断,对于媒体中的不良非法信息应充分认识到其危害性,提高对负面信息的免疫能力,做新时代的合格大学生。