论马勒《大地之歌》中的“中国元素”创作构想

2019-11-09王小伟

王小伟

摘 要:古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler)是浪漫主义时期最优秀的作曲家之一,他的音乐作品对二十世纪乃至以后的音乐都产生了深远的影响。《大地之歌》是马勒晚期创作中最优秀的作品之一.本文从歌词与旋律的变化、调式音阶中的“中国元素”、声乐旋律的“器乐化”等方面对《大地之歌》的戏剧性与交响性进行论证。

关键词:马勒;大地之歌;中国元素;戏剧性;交响性

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2019)09-0082-04

古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler,1860-1911),奥地利著名作曲家、指挥家,浪漫主义音乐晚期杰出的代表人物。《大地之歌》创作于于1907-1909年,是他生命中最后一部交响曲。1907年是马勒人生中最悲惨的一年。在6月到8月,马勒遭受了三次打击,6月被诊断出患有家族遗传的急性心内膜炎、7月5号日他的大女儿因感染猩红热而夭折、8月份他被迫辞职。马勒在这一时期内心是痛苦与绝望的,在《大地之歌》的某些乐章中也有所反映。

在痛苦与悲哀还未消散的时候,他的朋友送给了他一本诗集——《中国之笛》(Diechinesische Flote,德国文学家汉斯·贝特格(Hans Bethge)所译),诗中对痛苦的描述,对人生短暂的感慨,让他产生了强烈的共鸣,马勒在1909年创作完成了这部囊括了七首“唐诗”的交响曲“中西合璧”的伟大作品。

一、大地之歌与中国唐诗

(一)唐诗在西方国家的流传

唐诗作为中华五千年文化中最璀璨的瑰宝,在20世纪的时候传入西方国家。从此西方作曲家开始尝试使用中国传统诗词作为题材进行创作,试图通过西方的音乐题材表现中国传统诗词的意境美,其中具有代表性的作品有马勒的《大地之歌》、布里顿的《中国歌曲》、舍格伦的《李太白歌曲》等等。

西方世界最先对中国古典诗词给予关注的是英国来华的传教士,其中霍利斯、戴维娜、弗莱彻和庄延龄等都对中国古典诗词表现出极大的热情。英国著名汉文学翻译家阿瑟·威利(Arthur Waley)译的《汉诗170首》、《中国诗选》以及格雷厄姆(A. C. Grahame)等人的努力,为西方音乐家的创作与中国古典文学的融合提供了极为有利的条件。

马勒《大地之歌》中的七首唐诗经过多次翻译以及作曲家本人的创作,中间经历了许多环节的解读,或许会使作曲家想反映的主题与原诗有不同程度的差异,作品借用中国唐诗的意境,来表达对神秘的东方美好世界的向往以及当下作曲家复杂的内心世界。

(二)歌词与旋律的戏剧性

一部作品的戏剧性表现在许多方面。题材内容的不同、强弱的对比、调式调性、旋律的变化、力度、节奏、速度的变化等等都会导致戏剧性的产生。马勒的一生是非常坎坷的,幼年因家境窘迫,八个兄弟姊妹相继夭折,通过自己的努力,取得了非凡的成就,有了幸福的生活,却在这个时候遭受了多次巨大的打击。他的一生也是非常戏剧的,这种戏剧性同样体现在他的作品中。《大地之歌》无论是在题材的选择上,还是在旋律的变化上,这种戏剧性的矛盾的对比都丰富多彩。

该作品第一、二乐章悲愤、凄婉,第三、四、五乐章欢快中带着一丝惆怅,第六乐章充满着“生与死”的无奈与希望。

第一乐章“愁世的饮酒歌”(Das Trinklied vom Jammer der Erde),这一乐章的声乐旋律部分,作曲家使用了男高音独唱,男高音嘹亮的音色,使全曲有种积极向上之感,配上小提琴和单簧管演奏的柔和旋律,表现对美好生活的向往,当铜管组演奏出呼啸般的引子时,戏剧化的效果产生了。但是从贯穿全曲的动机和“生与死都是一片黑暗”等歌词,可以看出这一乐章的基调是绝望,悲愤的。

创作这部作品时,马勒自身病情的不断加重,他嗅到了一丝死亡的气息,绝望的背后是对生的向往,全曲淋漓尽致地表现出了这些矛盾。

第二乐章“寒秋孤影”(Der Einsame im Herbst),全曲速度较慢,旋律悠扬,但是处处透露着悲凉之意。

这一乐章主要描写秋日的寒霜,作者内心的疲惫,痛苦与哀伤。乐曲伊始,带小提琴的演奏使音乐流动了起来,像是秋天湖面上的薄雾,随后双簧管富有感情地奏出这一乐章的主题,悲惋而凄凉。

马勒在这一乐章安排了女低音(或男高音)进行演唱,同样下行的旋律音阶,pp的力度,女低音(或男高音)没有表情的演唱使全曲笼罩在幽暗的氛围中。

当唱到第二段“我的心已疲惫,我的灯,也已熄灭,一切都催我去安睡”时,咏pp的音量进入,是音乐都显得暗淡、麻木,表现了马勒的身心疲惫,似乎想要就此放弃希望,但在最后,热情突然迸发,希望似乎再次燃烧,但终究敌不过现实,气氛再次回到悲哀之中。

第三乐章“青春颂”(Von der Jugend)。这一乐章篇幅较小,节奏欢快。首部(1—34小节)一开始使用长笛、短笛和双簧管吹出欢快的旋律,值得一提的是这段旋律有中国五声音阶出现,但是听起来仍带着欧洲风格。

中部(35—90小节)调性复杂,大小调交替使用,主要描写了一群少年饮酒、赋诗、玩乐的场景。旋律时而活泼、跳跃,时而舒緩、柔和,音乐色彩十分丰富;小提琴不断重复主题旋律,使听众不禁沉浸其中,仿佛美好的生活就在眼前。

第四乐章“咏美女”(Von der Schonheit)。作曲家采用女低音(或男低音)进行演唱,在第一段中低沉、细腻的音色,描绘了一副少女采莲的美丽画卷。

随着音乐的不断进行,第二段的音乐速度明显加快,声乐旋律也更富有激情,情绪热烈的进行曲代替了一开始安静的氛围,少女对骑着骏马奔而来的少年投以热烈的目光。最后音乐回归主题,舒缓的旋律再一次描绘了少女们美丽的形象,但隐约却带着一丝痛苦与惆怅。

第五乐章“春天里的醉汉”(Der Trunkene im Fruhling),男高音清亮的音色勾勒出一副饮酒作乐,醉生梦死的画面,为下一乐章的告别作铺垫。基调又渐渐回到第一、第二乐章上,马勒好似从美好的回忆中醒来,带着悲哀与无奈。最后一段,仿佛现实中的一切席卷而来,青春、少女、美酒只在梦中,美好的时光转瞬即逝,痛苦再次袭来。

第六乐章“永别”(Der Abschied),这首作品的歌词用了两首诗拼贴构成。该乐章共分为两部分,第一部分是《迎友人》,这部分充满了痛苦、绝望的气息。声乐旋律部分有女低音(或男低音)演唱,期间不断出现双簧管演奏的不详动机,当唱到“我在这里等我的朋友,等待他来做最后的告别”时,出现了模仿古琴的五声音调,从此处可以看出马勒成功地度过了这次精神危机,已经做好了面对死亡的准备。《迎友人》的声乐旋律结束后,便进入了大段的间奏,乐队伴奏也逐渐淡薄下去。

第二部分是《送别友人》,其整体基调未改变。死亡的脚步越来越近,对人生的深深眷恋,面对命运不得不低头的无奈。在最后,女低音(或男低音)在“永远”(Ewig)上反复吟唱了七次,声音越来越弱直到ppp的音量,乐队伴奏也随着歌声慢慢消失在远方,使人感到曲终而意未尽,马勒虽然告别了人生,然而他的精神却与音乐永存。

二、作品中的“中国元素”

(一)“中国元素”的主题

《大地之歌》是一部中国古典诗词与西方音乐形式相结合的作品,为了表现唐诗的意境、写意美,在音乐创作时,作曲家一定会使用他所理解的“东方”音乐风格,力图描绘出东方的神秘与美好。中国调式的“宫商角徵羽”贯穿在整部作品中。

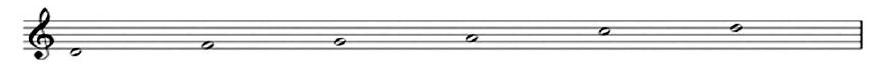

第一乐章中圆号演奏的呼啸般的主题动机,使用五声音阶中的D、E、A三个音组成。这一主题在第一乐章占有重要地位,为了不让作品显得过于松散,马勒采用主题贯穿的手法加强音乐的整体性。音阶构成:

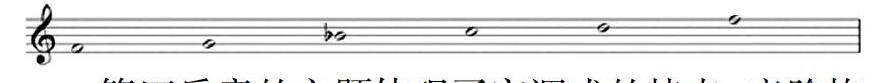

第二乐章的主题体现了角调式的特点。音阶构成:

第三乐章的主题体现了徵调式的特点。音阶构成:

第四乐章的主题体现了宫调式的特点。音阶构成:

一、二乐章听起来还没有五声调式的韵味,但从第三乐章开始已经可以明显地听出了中国特色的五声音阶,但仍带着无法抹去的欧洲风格,这是由作曲家的生长环境决定的。

作品在五声调式体系与大小调体系的交替使用上,马勒也花了很多心思。整个作品五声调式体系与大小调体系即独立存在,又相互融合,调式、调性的不断转变同样具有戏剧化的特点。

(二)七声调式中的五声特点

《大地之歌》的旋律不仅使用了大、小调式和五声调式,还有一种特殊的七声调式。这些旋律,虽是由七声调式音阶构成,但却在某些方面具有五声调式的特点。

如第三乐章的引子旋律,该旋律的基础音是C、D、E、G、A,F音与B音为偏音,构成了一条七声调式的旋律,但由于旋律进行过程中的核心仍以C、D、E、G、A五个音为基础,故具有五声调式的特点。

该乐章呈示部的人声声部旋律主题,兼具了五声调式与大调式的特点。旋律的第3、4小节是由五声音阶的其中四个音组成,具有五声调式的特点;但在第1、2、5、6小节却是由降B大调的上行音阶、和弦分解等组成,却是大调式的特点。

《大地之歌》的调式、调性对比,不仅只体现在西洋调式和五声调式上,大调式和小调式的对比也十分丰富。例如:第三乐章中部调性的频繁转换与大小调的交替对比使用(G-E-e-G-g-G-g),使音乐呈现忽明忽暗之感。

三、《大地之歌》的交响性思维

(一)人声与交响乐队的融合

《大地之歌》中人声与器乐的音色浑然天成,二者是紧密结合、不可分割的。作品中声乐不再像早期作品只出现在某个段落或乐章,而是参与和发展了整个交响的音乐思维。马勒采用主题贯穿的手法,使作品达到统一的状态。并且使人声成为“乐器”,和交响乐队达到和谐的统一。

另外,复调手法在他的作品中运用频繁,由此产生的旋律更是丰富,形成了马勒独特的音乐语言。第四乐章中声乐的主题与器乐所演奏的旋律,形成了一条对位旋律,促进了交响乐思连续不断的发展,加强了音乐结构上的统一性。

马勒还采用主题贯穿的手法来加强音乐的统一性,并完整表现音乐的情绪和内容。如第一乐章,这一呼啸般的主题动机经过重复、变奏之后,在这一乐章出现十多次,它所具有的巨大交响性潜能推动着音乐的展开。第六乐章一开始双簧管演奏的动机,在乐章中,经过变形之后,也出现了十多次,表现出马勒的交响乐思能量充足,主题动机的交响性拥有巨大的潜能。

(二)声乐旋律的“器乐化”

另一个体现马勒交响化思维的特征是,声乐旋律的“器乐化”特点。如果说早期浪漫主义的抒情旋律以具有一定理性控制的柔情抒发为标志的话,那么“马勒式的抒情旋律”就以夸张激情渲泄为特征。

例如第三乐章男高音的主题,快速的音阶上下行与和弦琶音的分解进行体现了器乐化特征,以便更好地与交响乐队相融合。

而这一乐章器乐部分的主题旋律却呈现”声乐化“的特点,多采用级进、小跳的旋律进行方式,是器乐旋律富有歌唱性。

在《大地之歌》中,马勒还用了“半音化”的方式来表现声乐旋律的非歌唱性“器乐化”特点。

(三)與古典交响乐的区别

马勒对声乐交响曲这种音乐新形式的拓展,便是受到了贝多芬第九交响曲《合唱》中的第四乐章的启发,但是他并不满足于对这种音乐新形式的模仿式的创作,而是将这种形式进行了创造性的发展,人声不再只是在某个乐章或段落中出现,而是贯穿了整部作品。

古典交响思维建立的是以四个不同特性的乐章组合成的框架结构,而《大地之歌》未延续这种形式,而是写了六个乐章,有的音乐学家用古典交响乐的框架来看《大地之歌》,把第三、第四、第五乐章合起来看成是一个谐谑曲,这样便成了一个传统的四乐章交响曲。

《大地之歌》与传统不同,第一乐章用了“分节歌”,也称“叠歌”,剩下的五个乐章也都是使用了变奏发展手法的分节歌,并把慢板的乐章放在了最后。

在配器上,《大地之歌》采用了庞大的管弦乐队编制,其中还加入了室内乐器,使《大地之歌》不仅有交响乐的气势,也有室内乐的清新。

《大地之歌》在某种程度上即遵循传统又违背传统,马勒丰富了交响乐,他把艺术歌曲与交响乐完美的融合在一起。

四、总结

马勒在浪漫主义时代与20世纪音乐之间起着承前启后的作用。《大地之歌》是马勒一生中最具代表性的作品之一,他把人、自然、哲学、文学、民间艺术与音乐融为一体。

马勒不仅仅只是在歌词上选择了中国古典诗词,在音乐语言上也选择了东方独特的音乐语言(五声音阶),他将这些“中国元素”完美的与西方交响乐这种音乐形式结合在一起,他的成功推动了新世纪中西方音乐文化上的交流。

为了使人声与交响乐队达到统一,马勒使用了很多方法:音乐主题的贯穿发展、声乐旋律的“器乐化”、旋律的“半音化”进行等。这些都体现了马勒的交响性思维,但是与古典交响乐的思维还是有一定的差别,框架结构和配器等都做了创新。例如在配器上,加入了室内乐器,这些都对20世纪音乐的到来起到了积极的引领作用。

——————————

参考文献:

〔1〕王次炤.毕明辉编选.马勒《大地之歌》研究[M]. 上海:上海音乐出版社,2002.

〔2〕张玲.《大地之歌》中声乐艺术形象及所含“中国元素”分析[D].长沙:湖南师范大学,2010.3.

〔3〕石娟.从马勒《大地之歌》乐与诗的解读看二十世纪音乐与中国诗歌[[D].天津:天津师范大学,2008.6.

〔4〕伦毅杰.天外的遥想—马勒声乐套曲《少年的魔角》及其演[J].枣庄师专学报,2000,(03).

〔5〕周华.马勒,十九世纪最后的浪漫主义代表[M].北京:人民音乐出版社,1998.

〔6〕孙国忠.论马勒的交响思维[J].上海音乐学院学报,1988,(03).

〔7〕宋静.歌曲创作中的“器乐化”思维[J].人民音樂,2012,(11).

(责任编辑 赛汉其其格)

On the Creative Conception of "Chinese elements" in Mahler's Song of the Earth

WANG Xiao-wei

(Chuzhou College of Music, Chuzhou 239000, China)

Abstract: Gustav Mahler (Gustav Mahler) was one of the best composers of the Romantic period. His musical works have had a profound influence on music in the 20th century and beyond. Song of the Earth is one of the best works in Mahler's late creation. This article, from the changes in lyrics and melodies, and the "Chinese elements" in the tone scale, is one of the best works in Mahler's late creation. The drama and symphony of the Song of the Earth are demonstrated in the aspects of instrumental music and other aspects of vocal melody.

Keywords: Mahler; Song of the Earth; Chinese Elements; Drama; Symphony