辽代的饮食文化

2019-11-09张思萌

张思萌

摘 要:饮食,早在人猿相揖别的时候便已经开始成为人类独有的文化现象。其展现的是人类对食物最基本的欲求,也是一种本能的体现。随着时间的推移,饮食文化的历史内涵越来越丰富,呈现出了一种复杂多样的文化现象。由于我国地域辽阔,东西南北各个区域都有着各具特色的饮食文化,本文将辽代的饮食文化作为探究的重点,通过辽墓中与饮食有关的壁画、地域自然环境及搜集到的相关文献材料作为依据,从主食类、副食类、饮品类三类,简要叙述辽代的饮食文化。

关键词:辽;饮食文化;辽代壁画

中图分类号:K879 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2019)09-0011-04

提起辽代的饮食文化,不得不提到北方的游牧民族,最早的契丹族便是游牧民族发展而来的。其在公元907年建立政权,在当时北方形成了一股强大的势力。经过后期的发展,耶律阿保机作为当时的首领建立了契丹国,改国号为辽。由于其自然环境及其地理位置的原因,辽代形成了具有地域特色的游牧式生活和生产方式。在饮食方面不但拥有独特的民族饮食文化也拥有后期不同文化交流造就的饮食文化相融合的特性,在中国饮食文化的历史长河中极具有代表性。

一、主食类

(一)肉类

以契丹族的饮食结构角度来看,契丹族主要食用的食物有乳食和肉食,另外还会辅以粮食、瓜果以及酒水等。由于当地的地貌特征大多为草原、森林以及山地丘陵,所以生长着的野生食物也变成了当时主要食物来源之一,也是其饮食文化的一大特点表现。宋朝大臣路振在公元1008年时作为使者前往契丹便撰写了《乘轺录》,详细地记录了在契丹参加辽筵席的过程和场景。文中记述的“以驸马都尉兰陵郡王萧宁侑宴,文木器盛虏食,先荐骆糜,用杓而啖焉。熊、羊、豚、雉、兔之肉为濡肉,牛、鹿、雁、鹜、熊、貉之肉为腊肉,割之令方正,杂置大盘中。二胡雏衣鲜洁衣,持蜕巾,执刀匕,遍割诸肉,以啖汉使。”文中提到的骆糜就是骆驼肉做成的肉羹,濡肉就是指将新鲜的肉放在白水里煮熟的肉块,腊肉就是将肉进行腌晒做成的肉干。一次宴席上记载着如此丰富多样的肉制食品,由此可以看出当时的辽代饮食不但种类丰富,制作方法也是多种多样。

对于契丹人来说最传统的产业便是畜牧业,有着较长的发展历史。当时契丹民族分布在额尔古纳河流域,借助当地丰富的水草资源使得畜牧业发展迅速。关于这方面的记录主要体现在《契丹国志·太祖大圣皇帝》中,在公元922年时,述律后劝说阿保机进攻镇州时说到:“吾有西楼羊马之富,其乐不可胜穷也,何必劳师远出以乘危徼利乎!”由此可以看出当时畜牧业在契丹占有重要地位。他们在草原上放养牛和羊等家畜的同时,还会在草原上捕捉一些野鸭、野兔等畜禽,由此“食肉”的饮食风格便慢慢形成。契丹族料理肉食的方法有很多,從最早的生食到后面的“濡”“燔胙”“干肉”等。其中以“濡”的烹饪方法最为常见,也就是将捕捉来的猎物或是家畜宰杀,将血放净外皮剥掉除去内脏,然后将鲜肉切成大块状,用装满水的铁锅煮熟。肉熟之后,再将肉块切成薄片,配上各种辅料一同食用,有点类似于我们今天的火锅。除了有相关的史料对其进行描述,也可以在各个地方出土的辽代墓葬壁画中看出当时辽人是如何料理肉食的。笔者在现有的辽代壁画中,找出了最有代表意义的三幅壁画。其中(图一)是1991年内蒙古敖汉旗贝子府镇大哈巴齐拉村喇嘛沟辽墓出土的一幅《烹饪图》。虽然壁画上部分模糊不清,但还是可以明显地看出一位侍从身穿红色长袍用三口大铁锅煮着类似羊腿一样的食物。另外像1995年在内蒙古敖汉旗四家子镇闫杖子村北羊山3号墓出土的奉祀图(图二)及1号墓出土的备祭图(图三)都现存于敖汉旗博物馆,图中可以清晰看出描绘了当时人们烧火煮肉、案前切肉的场景。

(二)渔产类

对于契丹人来说他们不仅主要食用牲畜还会食用各种渔产类。辽国疆域内分布着各种各样的河流湖泊,野生鱼类便成了契丹族饮食中的一道美味佳肴。他们在吃鱼方法上也是多样化的,比如有烤鱼、生鱼及腊鱼等。通过搜集相关的文献资料发现,《契丹风俗》中有关于辽代捕鱼的描述:“蕃俗喜罩鱼,设毡庐于河冰之上,密掩其门,凿冰为窍,举火照之,鱼尽来凑,即垂钓竿,罕有失者。”钩鱼是每年契丹帝王春捺钵需要进行的一项重要活动,皇帝钩到了第一尾鱼,即刻入帐烹饪,举办头鱼宴,君主与大臣们边享用美食边共议国事,富有极其重要的政治意义。据《辽史·天祚黄帝本纪一》关于对头鱼宴的记载,“二月丁酉,如春州,幸混同江钓鱼。界外生女直酋长在千里内者,以故事皆来朝。适遇‘头鱼宴,酒半酣,上临轩,命诸酋次第起舞,独阿骨打辞以不能。”;《辽史》卷一一六《国语解》曰:“上岁时钩鱼,得鱼头,辄置酒张宴,与头鹅宴同。”可见捕鱼活动对于契丹人来说,是每年的一项重要活动。而用鱼类制作的菜肴更是皇家餐桌上必不可缺少的一道美味。除此之外,据史料记载“地苦寒,水出大鱼,契丹仰食”契丹族除自己扑食以外,还依靠盛产鱼的乌古部人输送。除了经常食用鱼类,关于蟹的记载也可以在《契丹国志》中找到:“渤海螃蟹,红色,大如椀,螯巨而厚,其跪如中国蟹鳌。”这些野生类水产因长期生活在天然的水域中,肉质鲜美,且有着丰富的营养价值,使得契丹人的饮食结构变得丰富多样。

(三)面食类

通过大量搜集相关的文献资料过程中不难发现,辽代不仅畜牧业发达,在农业方面也是毫不逊色。由于燕云地区大量的逃亡者及被掠汉人的进入,大大推动了当地的农业发展,并带来了丰富的劳动经验及充足的劳动力。辽会同元年,耶律德光不断地拓展其势力范围,进而也扩大了当时的农业范围,使得在当时契丹贵族的很多生活必需品都是通过农业生产获得的。阿保机平定了诸弟之乱后便开始注重发展农业,但是当时的农业还是“率汉人耕种”。天赞元年,北大浓兀部人口不断增加,阿保机便将其分为两部,在种植方面取得了较大的成功,附近的部落都开始效仿,便有了越来越多从事农业的部落。农业获得了极大的进展,为辽人提供了很多谷物类食物。当时不仅有北方的粟、黍、菽、稷、麦等,而且还有南方的水稻。契丹人对这些谷物类粮食甚是喜爱,并自创了很多食用方法及制作方法。在《辽史》卷五〇《礼志》二中记载“契丹通,汉人赞,殿上臣僚皆拜,称‘万岁。赞各就坐,行酒殽、茶?、馒头毕,从人出水饭毕,臣僚皆起。”中发现了所谓的“馒头”即我们现在的肉包。而且在当时契丹人每年的正月初七就有食用煎饼的习俗,在《辽史·礼志六·嘉仪下》中载有“俗煎饼食于庭中,谓之‘熏天。”文中提到的“熏天”就是我们现在所谓的煎饼。这些丰富的面食制作方法,不仅在相关文献中有所记载,而且在辽代壁画中也有所体现。1990年内蒙古巴林左查干哈达苏木阿鲁召嘎查滴水壶辽墓出土的壁画中(图四)可以清晰地看到壁画中两个人抬着一个漆盘,漆盘中摆放着有像馒头、包子、麻花等多种面食。由此可以推断,我国现在的北方人如此喜欢面食与当时的辽代有着密不可分的关系。

二、副食类

(一)瓜果

契丹地区盛产李子、桃、梨、杏、枣等新鲜水果,分布在蒙古高原东部的契丹人,由于经常与农耕民族的长期接触,所以逐渐获得了种植水果蔬菜的技能。据胡峤的《陷北记》载:“自上京东去四十里,至真珠寨,始食菜。明日东行,地势漸高,西忘平地松林,郁然数十里。遂入平川,多草木,始食西瓜,云契丹破回纥得此种,以牛粪覆盘而种,大如中国冬瓜而味甘。”可以看出,西瓜在当时已经开始进行培植了。而且在内蒙古自治区赤峰市敖汉旗羊山1号辽墓的壁画(图五)中也佐证了西瓜的出现。

除了西瓜外,“冻梨”也是当时一种具有地方特色的水果或是应该称为储存方法更为贴切。因为契丹民族分布在气候寒冷的地区,所以水果在这种环境中容易冻坏,由此人们就发明了这种美食,一直延续至今都还有这种吃法。在北宋朝庞文英所著的《文昌杂录》中,在出使辽国时第一次吃到冻梨对其描述道:“余奉使北辽,至松子岭,旧例互置酒三行,时方穷腊,坐上有上京压沙梨,冰冻不可食。接伴使耶戒律筠取冷水浸良久,冰皆外结,已而敲去,梨已融释,自而凡所携柑橘之类均用此法,味即如故”。其文中提到的上京就是在现在的内蒙古巴林左旗林东镇。而且更是依葫芦画瓢使用这种方法制作了柑橘,很好地融合了南北方饮食文化特点,在当时引起了一定的轰动。除了冰冻水果这种储存方法以外,他们沿袭了腌肉的制作方法,将水果进行腌渍制成了蜜饯。在欧阳修出使契丹时,便品尝到了当地的蜜渍李子,深受欧阳修的喜爱,因此得名为“欧李”。通过文献史料与壁画可以推断,契丹人在千年之前便开始种植水果蔬菜了,而且种类较多。其独有的冷冻水果及蜜渍水果的保存方法,对中国饮食文化来说是很大的一个进步。当时契丹人以发展水果种植业作为目的,要求各个州县都要大量种植果树,形成了大片大片的果园。而且还专门种植了仅供皇帝食用的果园。虽然处于气候恶劣的偏远草原,但是在种植水果及保存水果技术方面契丹人有着巨大的贡献。

(二)蔬菜

因大辽地处塞外,气候寒冷,不适合蔬菜生长,所以契丹人很少会吃到应季的蔬菜,主要以食用当地的山珍野菜像山韭、山蒜、山葱、蘑菇、蕨菜类为主。特别是像野韭、回鹘豆都有相关的记载。当时刘经为虏政事舍人,来奉使,路上有野韭可食,味绝佳,作诗云:“野韭长犹嫩,沙泉浅更清。”宋朝使者出使契丹时在上京看到了“回鹘豆”,也就是我们现在所谓的豌豆。在《契丹国志·回鹘豆》中对其形态进行了详细的描述:“回鹘豆,高二尺许,直榦有叶,无旁枝。角长二寸,每角止两豆,一根纔六七角,色黄味如栗。”后来经过丝绸之路的引进及与北宋的交流日益频繁,蔬菜的种类也开始渐渐变多。

三、饮品类

(一)酒

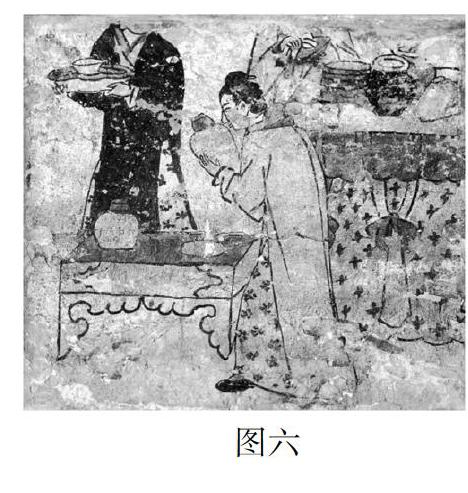

在我国的历史长河中,酒文化可以说是必不可少的重要部分。辽代建立之后,在社会的各个方面都渗透着酒文化。在各种文献及壁画中来看,对酒的描写及跟酒相关的壁画占的比例是所有饮食中相关记载最多的。可见契丹人有着嗜酒豪饮的性格,所以在很早之前就具备了酿酒的技能,而且贵族们为了满足自己对酒的需求,在皇都上京专门建立了为贵族服务用来酿酒的曲院,在民间也设立了很多酿酒小作坊。当时粮食盛产由此为酿酒提供了有利的条件。在圣、兴二宗执政时期由于粮食的不断增产,使得酿酒行业兴起,进而饮酒的人数也变得越来越多,随之而来的产生了与酒相关的职位和服务行业。在《周礼》中就清楚的记载了关于“酒人”一词的职能为:“酒人掌为五齐三酒”主要负责祭祀用酒的掌管。而在服务业方面,酒肆遍布,特别是在京城多为大中型酒肆,就连偏远的小村庄也有一些小的酒食店。宋朝前往契丹国的使者曾经见过很多这种类似的酒肆。例如宋朝使者苏颂在辽道宗大康三年时出使契丹,在其《奚山路》中就记载了:“朱版刻旗村赐食”的景象。而且这些大大小小的酒肆中都有专门为饮酒者服务的人员,叫做“酒保”。契丹人不仅会用粮食酿酒,而且还会酿造一些独具民族特色的酒,像用牛羊奶制成的湩酒、将马奶盛放在器皿之中,反复撞动发酵而成的挏马酒、以及契丹吸收汉人习俗而来的9月9日要喝的菊花酒等等。下图(图六)为1991年内蒙古敖汉旗南塔子乡城兴太村下湾子1号墓出土的进酒图及5号墓出土的(图七)奉酒图。(图六)中一名身着青衣的侍从手端托盘,托盘中置有一酒盏。而另一名侍从身穿花色长衫手捧一酒瓶。(图七)中四名男侍,其中一名手捧酒盏,一名肩扛酒瓶都反映了当时酒在辽代生活中的频繁出现及占有的重要地位。

(二)茶

契丹人因其膳食结构及多寒多风的地理环境,在五代时期就有了饮茶的习惯。实际上因地理原因及气候条件,辽所在的区域根本不产茶叶,这些茶叶都是从中原或是其他地方经过贸易或者礼赠的方式得来的。当时,点茶和煮茶在契丹人中非常盛行,形成了饮茶之风。散茶和茶饼是当时辽人比较常用的两种方式,其中茶饼也叫“团茶”这种茶较为珍贵。其主要在张舜民《画墁录》中有所记载:“有贵公于使辽,广贮团茶。自尔北人非团茶不纳也,非小团不贵也。”当地的契丹贵族才有资格享用这种团茶,而老百姓只能饮用一些散茶。另外《契丹国志》还记载了契丹皇帝在举行生辰仪式时,宋朝给其的贺礼中就有与茶相关的器具和各种茶品,即“金酒、食、茶器三十七件……乳茶十斤,岳麓茶五斤。”而且在现在内蒙古自治区敖汉旗南塔子乡城兴太村下湾子1号墓出土的(图八)《奉茶图》中,可以看到身着红衣的侍女双手捧一温碗,碗内放有注子,恭候侍奉。随着饮茶文化的传入与民族特色相结合,乳茶的出现也为契丹人在饮茶文化上添上了独具特色的一笔。乳茶主要使用牛乳、茶以及盐在一起熬煮而成的。直至今天,在我国内蒙古地区的蒙族早餐餐桌上,仍然可以看到乳茶的踪影。由此可以看来辽人不但喜欢饮茶,进而逐渐形成了独具民族特点的茶文化。

我国的饮食文化自古以来便具有丰富的历史内涵,其展现了中华五千年饮食文化的变迁。我们可以通过饮食文化详细地了解到当时的政治、经济、农业、生活发展的具体状况。通过分析大辽从一开始的靠天吃饭到后期的不断与中原进行贸易与文化交流的往来可以发现,辽代在饮食文化上有了前所未有的大发展,也大大促进了民族之间的文化和政治交流。另外结合相关的文献资料和壁画内容可以发现,辽代人有着丰富的饮食结构,但是因为其自身的自然环境和地理位置的限制,很多食物都是舶来品,尤其是水果蔬菜大多都是靠进口而来。由此还可以推断出,辽代与各个国家之间有着比较频繁的来往,融合了各种文化特色,形成了独具特色的多元化饮食文化。

——————————

參考文献:

〔1〕张景明.中国北方游牧民族饮食文化研究[M].北京:文物出版社,2008.

〔2〕赵荣光.中国饮食文化史[M].北京:中国轻工业出版社,2013.

〔3〕王利华.中古华北饮食文化的变迁[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2018.

(责任编辑 孙国军)

Dietary Culture of Liao Dynasty

ZHANG Si-meng

(Chifeng University, Chifeng 024000, China)

Abstract: Diet, as early as the time when apes snuggled apart, has begun to become a unique cultural phenomenon of mankind. It shows the most basic human desire for food, but also a manifestation of instinct. With the passage of time, the historical connotation of catering culture has become richer and richer, presenting a complex and diverse cultural phenomenon. Because of the vast territory of our country, there are different dietary cultures in different regions of east, west, north and south. The article will focus on the diet culture of Liao Dynasty. Based on the murals related to diet in Liao Tomb, the local natural environment and the relevant literature collected, it will briefly describe the diet culture of Liao Dynasty from three categories: staple food, non-staple food and drinks.

Keywords: Liao Dynasty; Dietary Culture; Frescoes of Liao Dynasty