社区公众安全诉求对高危行业企业安全生产行为的影响研究

2019-11-09程瑶周颖

程瑶 周颖

摘要:高危行业企业会对社区公众的安全健康产生威胁、是安全生产事故发生的重灾区。文章通过论述高危行业企业、公众行为对企业安全生产行为的研究现状,对社区公众进行安全诉求的动力分析和机理分析,进而提出计算实验框架,最后从高危行业、政府和社区公众方面提出对策建议,规范企业安全生产行为。

关键词:高危行业企业;社区公众;安全诉求;安全生产行为

“十三五”时期,我国处于新型工业化、城镇化持续推进的过程中,面临着企业安全生产信息不公开、公众安全意识淡薄、政府安全管制力度不足等问题。尤其是生产危险性极高的高危行业企業,可能对其周边的社区公众的安全健康存在威胁。随着经济发展水平的提高和公众受教育程度的提高,部分社区公众认识到高危行业企业可能存在安全隐患,积极要求高危行业企业安全生产信息公开,获得知情权。同时,政府在要求高危行业企业安全生产信息公开中发挥重要作用。当社区公众的安全诉求得不到满足,社区公众可以通过向政府上诉、举报等途径对高危行业企业进行约束。

一、研究现状

高危行业是指危险系数较其他行业高、事故发生率较高,财产损失较大、短时间难以恢复或无法恢复的行业,如煤矿、化工、建筑等行业。我国煤矿、化工等高危行业生产安全事故频发,不仅给国家带来了巨大的经济损失,给中央、地方财政增添了负担,也对社会造成一定的消极影响。目前国内外学者主要对高危行业企业监管、高危行业企业事故安全评价和安全生产托管等方面进行研究。陆玉梅(2009)等认为高危行业企业安全生产监管是一项复杂的系统工程,从而分析监管策略的自发演化模式。梅强(2017)等认为高危行业企业从事生产经营活动的必要条件是取得安全生产许可证,取得安全生产许可证的条件之一就是通过安评环节。Berbegal J(2014)等认为政府要鼓励企业把部分职业安全活动外包给专门提供职业安全服务的外部公司,利用其专业知识和减少事故数量的方式来提高企业自身的安全生产绩效。

公众行为对企业安全生产行为的影响因素,一直也是学术界关注的热点话题,国内外学者对此开展了较为广泛的研究。Zhang(2010)等采用描述性研究方法对中国 2001~2008 年致命伤害及其原因进行了分析,得出安全生产形势严峻不仅与政府管制和员工有关,还与社会环境有关,加强公众监督才能规范企业安全生产行为进而减少事故。冉利军(2011)等认为在现代经济生活中,公众舆论和媒体是社会监督的重要力量。虽然社会舆论对行为主体的约束没有强制性,但是通过其强大的间接约束力,在监督促进企业承担安全生产责任方面发挥着不可替代的作用,这从一定程度上促成企业安全生产信用形成的动力。Koradecka D.(2009)从社会责任的视角分析了企业安全生产行为的规范方式,提出了应将公众、媒体包含在企业安全生产行为管理系统中。张艳楠(2016)等针对化工企业确定产量与安全成本策略,引入社会公众监督举报安全事故的概率,构建一种新的安全生产管理机制治理研究模型。刘素霞(2016)等则从产业集群的视角,表明要加强对产业集群内违规行为严重事件的监管,加大集群内企业安全违规被发现概率,这仅仅依靠政府的安全监管力量难以完成,需要使群众监督真正发挥作用。

但是,从社区公众参与社会治理视角探讨高危行业企业安全生产行为的研究并不多,也少有文献探究异质主体交互作用下高危行业企业安全生产行为的影响机理。已有很多学者研究表明社会公众参与影响社会治理策略,但是少有研究将视角聚焦到社区公众,研究社区公众安全诉求对企业安全生产行为的影响。

二、社区公众诉求动力分析

首先,越来越多的社区公众认识到其周边地区的高危行业企业可能存在一定程度的安全隐患,对其安全健康存在威胁,积极要求高危行业安全信息公开。而作为与企业最直接的利益相关者——社区公众,需要有一定的知情权。高危行业安全信息公开是社区公众获取安全信息的重要途径,也是维护和实现其知情权的关键所在。高危行业安全信息公开是一项缓解高危行业企业发生事故的有效手段,已经逐渐得到许多国家的认可和接受,也提供给公众参与企业安全生产监督的可能性,加强公众的关注度,使得公众得到企业及时的信息反馈。完善高危行业企业安全生产信息公开制度,这有利于促使企业认真履行社会责任,从而为与之有直接的利益相关者提供安全信息。有利于保障社区公众的安全生产知情权,便于公众监督企业的不安全生产行为,同时有利于政府根据这些信息制定更为科学的法律和政策。

其次,从社区公众参与效用角度来说,当社区公众的参与效用超过其预期价值时,公众会产生诉求。有学者认为公众参与程度较低的原因在于公众参与成本较高、公众参与的预期效用及其实现概率较低、公众参与的心理收益较低。根据经济学理性人假说原理,公众参与企业安全生产管理是一种理性的经济人行为,公众参与程度大小主要取决于一定外部条件下参与安全行为的利益得失比较。因此可知社区公众参与安全生产管理由参与行为带来的企业安全生产的改善所增加的效用和心理效用两部分组成。

最后,政府的职能从“全能型”向“服务型”转变,政府的管制会取得显著成效,但是企业迫于政府压力而被动接受和执行政府部门制定的有关安全生产的各项规章制度,因此政府“单一型”管制模式已经不能满足市场的需求,需要采取社会协同,齐抓共管的模式,形成群众参与监督以及全社会广泛支持的安全生产工作格局。作为与自身生命健康息息相关的主体——社区公众,需要积极参与到公众的社会监督工作中去,不断提升安全生产社会共治的能力和水平。

三、机理分析

高危行业企业的安全生产行为受到内外部因素的影响,而作为其中的利益相关者——社区公众对企业安全生产行为会产生何种机理?其中社区公众是如何对高危行业的安全生产行为施加影响的呢?

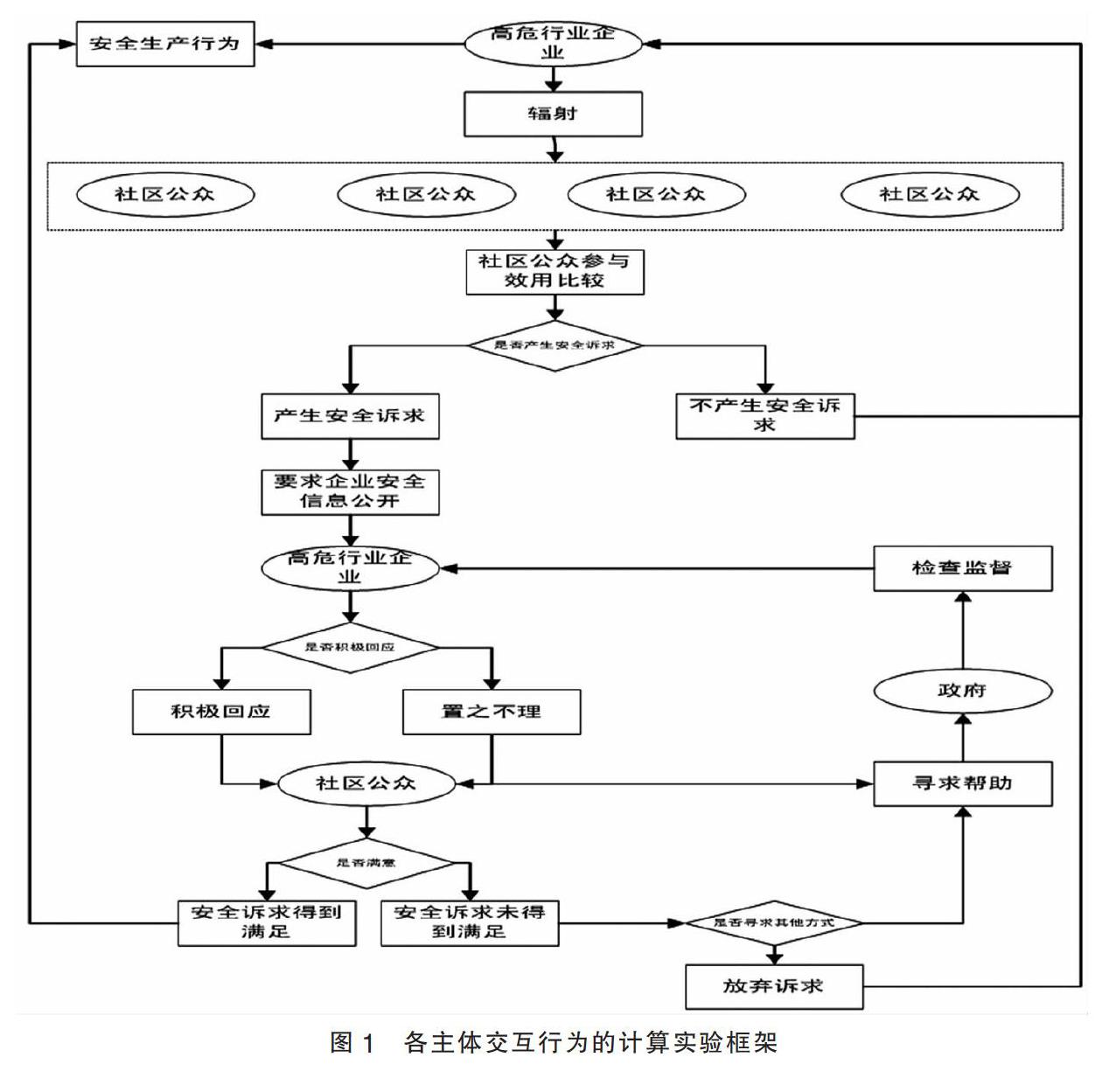

从地理位置上看,一个高危行业企业所在的社区生态系统中会辐射到若干个社区公众,这些社区公众相当于一个智能的主体,会根据其效用函数比较其是否产生安全诉求,若效用函数超出心理预期,则产生安全诉求,要求企业进行安全信息公开;相反不产生安全诉求,不产生安全诉求的社区公众对高危行业企业造成不了直接影响,但是不排除高危企业对社区公众产生的影响。当社区公众要求企业进行信息公开后,企业会产生两种回应行动:一是积极回应,进行安全生产信息公开;二是置之不理。当企业对公众的安全诉求置之不理后,社区公众的安全诉求没有得到满足,公众会采取三种行动:一是寻求政府帮助,借助政府的力量对企业进行检查监督;二是继续对企业进行安全诉求;三是诉求无果,放弃诉求。而当企业积极回应后,社区公众的诉求得到满足,公众参与的价值也得到实现。

因此从社区公众不产生诉求、诉求得到满足、放弃诉求、通过其他途径进行诉求这几种情形下可以剖析出其分别对高危行业企业安全生产行为的影响。基于上述描述,提出基于计算实验的研究框架,如图1所示。

四、对策建议

1. 需要提高高危行业企业安全生产信息公开的積极性。政府监管对规范企业安全生产信息公开行为具有非常重要的作用。通过有效的约束可以规范高危行业企业安全生产行为,提高安全生产信息公开的积极性。建立和完善企业安全生产信息制度,有利于企业更好承担社会责任,有利于社区公众监督企业的不安全生产行为。

2. 完善政府对高危行业企业安全生产行为的监管体制。将社区公众加入到政府的监管过程中,当政府的管制缺乏有效性时,其他利益相关主体,例如公众和各安全生产服务机构为政府引导和规范高危行业企业安全生产行为提供合理的建议,有助于完善政府对安全生产信息的监管机制。政府在企业安全生产信息公开中发挥着重要作用,但是政府只是关注行业整体的相关安全生产信息,如果企业未发生重大安全生产事故,企业不会仅仅关注单个企业的安全生产信息。因此,安全生产信息公开的主体应该转移到企业本身。

3. 为社区公众等利益相关者提供有效的决策信息。利益相关者的决策以其获得的参与收益和所付出的参与成本为依据。因此,规范企业安全生产信息公开行为,引导其积极公开安全信息,能够为利益相关者提供有效的决策信息,促进其积极参与社会治理过程中,实现企业和社会共同发展。

参考文献:

[1]向飞丹晴,赵大伟.政府在高危行业推进安全生产责任保险的作用和对策[J].经济管理,2009(06).

[2]陆玉梅,梅强.高危行业中小企业安全费用的监管博弈,2009(04).

[3]梅强,张菁菁,刘素霞,仲晶晶,王琪玮.安全评价制度目标偏移的形成机理研究[J].管理评论,2017(05).

[4]Berbegal J, Canntonet M L. Towards servitization in the management of occupational safety[J].Intangible Capital,2014(02).

[5]Zhang tao. Analysis on occupational-related safety fatal accident reports of China, 2001~2008[J].Safety Science,2010(05).

[6]冉利军.公共信用视角下的安全生产模式及其信用机制[J].中国安全科学学报,2011(08).

[7]Koradecka D., Dryzek H. Occupational safety and health in Poland [J].Journal of safety research,2009(02).

[8]张艳楠,孙绍荣.基于Stackelberg博弈模型的化工企业安全生产管理机制治理研究[J].中国管理科学,2016(03).

[9]刘素霞,徐建飞,梅强,朱雨晴.产业集群企业安全生产行为演化与监督[J].工业工程与管理,2016(01).

*基金项目:江苏大学第十六批大学生科研立项资助项目(16C224)。

(作者单位:江苏大学管理学院)