海南水网建设水土保持规划研究

2019-11-09孟繁斌牛兰兰

孟繁斌,牛兰兰

(水利部水利水电规划设计总院,北京 100120)

2015年6月,中央全面深化改革领导小组第十三次会议同意海南省域“多规合一”改革试点。《海南省总体规划(空间类2015—2030年)》明确了要加强水、电、路、气、光五大基础设施网络建设。水网作为基础设施建设“五网”之一,是“多规合一”的组成部分。《海南水网建设规划》按照“多规合一”的要求,从保障生态安全、防洪安全、供水安全三大点出发,突出解决工程性缺水和功能性缺水问题,将构建集“工程网、管理网、信息网和生态水系网”为一体的安全、生态、高效、智能的综合立体水网,为海南进一步深化改革开放和实现“三区一中心”战略定位提供支撑。

1 概况

海南省位于我国最南端,行政区域范围包括海南岛和三沙市(西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛及周边海域)。本规划范围为海南岛(不含三沙市)18个市县,总面积为3.42万km2。

海南岛地形中间高四周低,以五指山、鹦哥岭为隆起核心,向外围逐级下降,由山地、丘陵、台地、平原构成环状圈层地貌,梯级结构明显。海南省属热带季风海洋性气候,多年平均年降雨量约1790mm。土地利用类型以农业用地为主,林地面积偏小,耕地、园地等农业开发用地多。

2 水土流失现状

海南水土流失主要为轻度水力侵蚀,西南部滨海平原存在局部轻度风力侵蚀,花岗岩风化严重的地区存在着滑坡、崩塌等少量重力侵蚀。水力侵蚀主要表现为面蚀、沟蚀,坡耕地、橡胶等林下水土流失尤为严重。

根据第一次全国水利普查水土保持调查成果,项目区水土流失总面积为2116.04km2,占项目区土地总面积的6.2%。其中,轻度侵蚀面积为1158.53km2,占水土流失总面积的54.7%;中度侵蚀面积为615.42km2,占水土流失总面积的29.1%;强烈侵蚀面积为241.15km2,占水土流失总面积的11.4%;极强烈侵蚀面积为43.87km2,占水土流失总面积的2.1%;剧烈侵蚀面积为57.07km2,占水土流失总面积的2.7%。

3 水土保持分区及防治对策

3.1 所属全国水土保持区划及布局要求

根据全国水土保持区划,海南岛所在的一级区属南方红壤区(Ⅴ区),二级区属海南及南海诸岛丘陵台地区(Ⅴ- 8),三级区属海南沿海丘陵台地人居环境维护区(Ⅴ- 8- 1r)和琼中山地水源涵养区(Ⅴ- 8- 2h)。海南沿海丘陵台地人居环境维护区水土保持重点是提高防治标准,提升环境质量;加强河湖沟道整治,减少坡耕地和林下水土流失。琼中山地水源涵养区水土保持重点是保护原始植被,提高水源涵养功能,营造水土保持林,减少面源污染,发展特色林果业,提高旅游生态环境,改善农村生产生活水平。

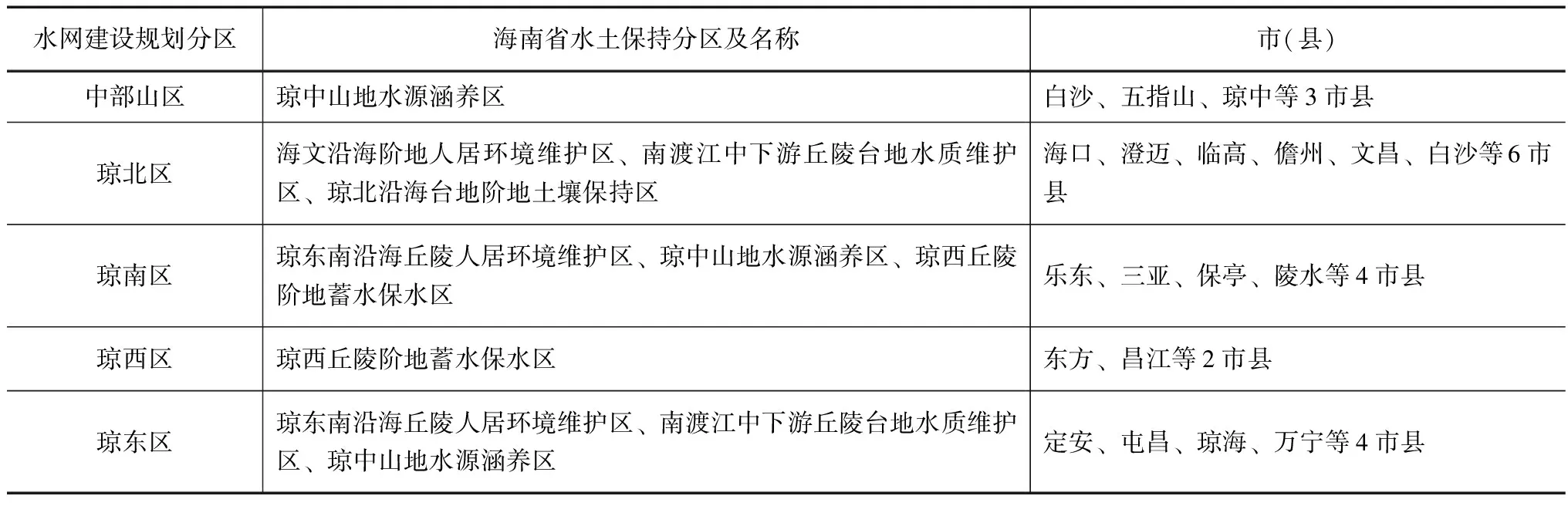

表1 “一心四片六区”水土保持总体布局

3.2 水土保持分区

海南水网建设规划立足海南岛独特的地形地貌和水系特点,围绕《海南省总体规划(2015—2030)》和《海南省主体功能区划》的主体功能区定位,按照海南岛国土开发格局的功能定位,提出“一心四片区”的分区。“一心”即是中部区,是海南中部山地的生态绿心,包括白沙、琼中、五指山等,海拔约在500m以上。“四片区”是将中部片区以外的内环台地丘陵热带特色农业圈和外环沿海平原城镇发展圈分为琼北、琼南、琼西、琼东4个片区。

在水网建设规划分区、海南省水土保持规划分区的基础上,根据项目区自然条件、社会经济条件、水土流失特点等,提出“一心四片六区”的水土保持格局,见表1,如图1、图2所示。

图1 海南水网建设“一心四片”分区图

图2 海南水网建设“一心四片六区”水土保持分区图

(1)中部山区

中部山区总面积面积5287km2,地貌类型以中低山为主,是海南省山地面积最大、海拔最高的地区,是万泉河、南渡江、昌化江的发源地,水资源丰富,年均降水量1700mm左右。土壤以山地赤红壤、山地黄壤为主。

本区自然环境较好,水土流失轻微,局部存在不容忽视的水土流失现象。一是零星坡耕地、斑状开荒地产生水土流失,淤积水库,形成面源污染,影响水源水质;二是近年来海岛处于高速开发期,房地产等建设项目大量增加,建设过程中忽视水土保持的现象大量存在。

中部山区水土保持方略:建立预防工程生态补偿机制,加强森林植被保护,营造水土保持与水源涵养林,实施橡胶、槟榔、特色水果林等林园地水土流失综合治理;结合植被保护与建设,做好山洪灾害防治;严格实行25°以上陡坡地退耕还林,强化生产建设项目水土保持监督管理。

(2)琼北区

琼北区总面积12082km2,地貌类型以沿海平原、台地地貌为主,地貌类型主要为海成阶地、低丘台地,有少量低丘陵地貌。雨量丰富,地带性土壤主要为砖红壤,潮沙泥土、滨海沙土分布亦多,存在轻度土壤侵蚀。

本区人口密度较大、人地矛盾突出,生产建设活动较为频繁,加之台风暴雨活动强烈,滨海区水土流失严重;局部地区水土流失较为严重,是项目区侵蚀沟规模最大、分布最集中的地区;纸浆林地退化,林下水土流失严重;城区周边低丘疏林地产生的土壤侵蚀、工业厂区建设取土产生的大量弃渣等加剧了生态环境恶化,削弱了城市生态功能。

琼北区水土保持方略:实施小流域综合治理,加强支毛沟治理,完善拦沙减沙体系,适当开展丘陵区的防洪排导工程,减轻山洪灾害;实施疏残林下蓄水、截水工程,建设水土保持林草;推动退耕还林继续实施;加强农田林网建设,完善沿海防护林体系,做好农田防护,减少入海泥沙;加强城市水土保持、强化对开发建设行为的监管。

(3)琼南区

琼南区总面积为6967km2,地貌类型以沿海平原、台地地貌为主。全年高温,降水季节差异大,干湿季分明,地带性土壤以砖红壤土为主。为“大三亚”旅游经济圈,是国家21世纪海上丝绸之路的现代服务业合作战略支点,国家热带海滨风景旅游城市,自贸区和南繁育种基地。

本区台风侵袭较为频繁,人口密度较高,人为活动强度较大,生产建设活动较为频繁;林园地水土流失、沟岸冲刷、沿海沙化以及生产建设项目水土流失等问题严重。

琼南区水土保持方略:实施封育保护,开展林园地水土流失治理,完善坡面水系工程;开展坡耕地综合整治,配套灌排渠系,加强雨水集蓄利用;强化对开发建设行为的监管,注重局部水土流失的治理和城郊生态环境建设。

(4)琼西区

琼西区总面积3866km2,地貌类型主要以低山丘陵为主。该区属热带季风气候,长夏无冬,降水季节差异大,是全岛降雨最少、干旱指数最大的区域。地带性土壤以燥红壤、砖红壤土为主。是海南岛西部粮食、油料等农产品生产基地,也是海南岛核电基地,未来将逐步发展成为海南省香蕉产业带和芒果产业带以及东方石化工业基地。

本区干旱缺水,荒地较多,林下水土流失严重,坡耕地有较多分布,采石、采矿等生产活动造成的水土流失较为严重。工农业生产、居民生活主要靠水利工程供水,增加区域蓄水功能和水源涵养能力,减小泥沙淤,保护水源水质是本区的主要任务。

琼西区水土保持方略:开展坡耕地综合整治,配套灌排渠系,加强雨水集蓄利用;继续推进退耕还林,建设防风固沙林;开展沟道治理;加大对采石、采矿等水土保持监管力度。

(5)琼东区

琼东区包括定安、屯昌、琼海、万宁等4市县,面积为5996km2。地貌类型以丘陵台地区为主。属热带季风气候,夏秋多雨,冬春干燥,土壤以黄色砖红壤土为多,耕地资源丰富。

人口密度较高,人为活动强度较大,生产建设活动较为频繁;林园地水土流失、沟岸冲刷及生产建设项目水土流失等问题严重。

琼东区水土保持方略:开展林园地水土流失治理,改造坡耕地,完善坡面水系工程,实施封育保护,建设生态清洁小流域;强化对开发建设行为的监管,注重局部水土流失的治理和城郊生态环境建设。

4 水土保持措施体系

4.1 预防保护

遵循“大预防、小治理”的治理思路,重点对重要江河的源头及主流两岸,中型以上水库、国家和省级重要的饮用水水源保护区,水土保持区划中以水源涵养、生态维护、水质维护等为水土保持主导基础功能的区域,其他重要的生态功能区、生态敏感区域等需要预防的区域进行预防保护,局部水土流失严重区域进行综合治理。根据预防对象发挥的水土保持主导基础功能,进行措施配置。

(1)重要江河源区水土保持:范围涉及南渡江、昌化江、万泉河、陵水河、宁远河等重要江河源头及主流两岸。以封育保护为主,辅以综合治理,实施退耕还林,实现生态自我修复。近期预防面积1600km2,局部治理80km2;2035年累计预防面积2500km2,局部治理130km2。

(2)重要水源地水土保持:范围涉及松涛水库等13个重点饮用水库和2个重要河道饮用水源地保护区及水库上游。保护和建设以水源涵养为主的森林植被,近库(河)及村镇周边建设生态清洁小流域,滨库(河)建设植物保护带和湿地,控制入河(库)的泥沙及面源污染物,维护水质安全。近期预防面积2880km2,局部治理80km2;2035年累计预防面积4780km2,局部治理130km2。

(3)海南岛环岛海岸水土保持:范围涉及沿海海岸,包括海岸线变化部分至环线高速公路、环线铁路之间的区域。健全海岸线保护机制,加强海防林带建设,加强湿地修复与保护,实施沟岸、海岸整治,修复海岸自然环境,增加水源涵养和保土功能。近期预防面积1600km2,局部治理80km2;2035年累计预防面积2600km2,局部治理130km2。

(4)水网建设重点工程水土保持:范围涉及水网建设规划中重点工程琼西北供水工程、牛路岭灌区工程等区域范围内的水库上游水源涵养水质维护区、河道渠道两侧水源保护区、灌区防护区等区域。采取封育与抚育相结合的办法,保护天然林,提高水源涵养能力;营造水源涵养林,营造水土保持防护林,保持水土,净化水质,维护水网饮水安全。水库(水电站)上游水源涵养和水质维护区,主要营造库周水源涵养林;灌区营造农田防护林建设;河道、渠道两侧进行防护林建设;在农村建设沼气池和太阳灶等能源替代工程。近期预防面积2320km2,局部治理128km2;2035年累计预防面积3670km2,局部治理198km2。

4.2 综合治理

根据“综合治理、因地制宜”的原则,重点对重要江河湖库影响较大的水土流失区域,威胁土地资源、造成土地生产力下降、直接影响农业生产和农村生活、需开展保护性治理的区域,涉及革命老区、贫困人口集中地区、少数民族聚居区等特定区域进行治理。根据治理对象发挥的水土保持主导基础功能,进行措施配置。

(1)重点区域水土流失综合治理:范围涉及省级水土流失重点治理区,包括三大江河中下游,琼西北、海文东部、琼南的沿海片等水土流失相对严重区域。以片区或小流域为单元,山水田林路渠村综合规划,以坡耕地治理、园地和经济林的林下水土流失治理、水土保持林营造为主,结合溪沟整治,沟坡兼治,生态与经济并重,着力于水土资源优化配置,提高土地生产力,促进农业产业结构调整,改善群众生产生活环境。近期综合治理面积496km2,2035年累计综合治理面积786km2。

(2)耕地水土流失综合治理:范围涉及坡耕地分布相对集中、水土流失相对严重的区域,包括儋州等14个县(市)。适宜的坡耕地改造成梯田,配套道路、灌排水系,推行保土耕作。近期综合治理面积176km2,2035年累计综合治理面积266km2。

(3)林下水土流失综合治理:范围涉及以热带农业产业开发重点县为项目县,包括琼海等12个县(市)。增加地表覆盖,完善坡面截排水系,合理布设生产道路,控制坡面水土流失和路沟侵蚀,保护土地生产力,减少河道、水库淤积,减轻山洪灾害。近期综合治理面积48km2,2035年累计综合治理面积118km2。

5 监测与综合监管规划

5.1 监测规划

根据水利部颁布的《水土保持监测技术规程》和《水土保持生态环境监测网络管理办法》的有关要求,开展项目区水土保持监测网络建设,监测主要内容:①定期对项目区水土流失状况进行监测;综合分析区域水土流失类型、分布、面积、强度等动态变化及原因。②采取定位观测,对布设小流域控制站和坡面径流场等监测点开展常年持续性观测。④对水土流失重点防治区、项目区水网建设重点工程进行监测。⑤对生产建设项目造成的人为水土流失进行监测。⑥对危害严重的崩塌、滑坡等地质灾害加强监测预警。

5.2 综合监管规划

5.2.1监管制度建设

完善水土流失状况定期调查和公告制度、水土流失重点预防区和重点治理区有关政府目标责任制、基础设施建设、矿产资源开发等相关规划征求水土保持意见制度;开展“水土流失严重、生态脆弱地区”“禁止开垦、开发植物保护带的区域”划定,制定管理制度,并提出划定区域内的生产建设活动限制或者禁止的条件与准则及相应管理制度;建立或完善水土保持生态补偿、水土保持重点工程建设与管理、水土保持重点工程监测评价等制度;严格实施水土保持方案报批制度和竣工验收制度,严格落实水土保持“三同时”制度,对水土保持有重大影响的生产建设项目应实施重点监督管理。建立或完善水土流失动态监测及公告制度、水土保持执法督察机构和队伍建设,以及执法督查程序化及违法行为责任与查处追究制度建设。

5.2.2宣传教育能力建设

加大水土保持宣传力度。充分利用各种媒体,开展水土保持法律法规宣传,广泛宣传水土保持的意义及工作的重要性,增强全民水土保持法律法规意识,形成全社会都来关心、支持水土保持的良好氛围。

5.2.3信息化建设

建立水土保持监测管理信息系统,包括水土流失监测数据管理、水土流失定位监测数据上报与管理、生产建设项目水土保持监测管理等,实现水土流失的监测监控,对水土流失及其相关生态状况变化进行定期和实时预报。完善水土保持综合监督管理系统,加强生产建设项目水土保持管理。