陕西省城市化与生态环境耦合协调实证分析

2019-11-08吕寒王敏陆佳烨

吕寒 王敏 陆佳烨

【摘 要】 本文探索陕西省近些年来由于人口快速集聚和现代产业集聚带动的城市化与其匹配的生态环境之间的关系。构建城市化与生态环境耦合协调理论模型,选取陕西省11个地市2000年至2016年2大类7个层面31个指标,分析陕西省城市化与生态环境耦合的时序发展特征,研究结果显示:两序列耦合协调度并未达到高水平耦合,片面的城市化会对生态环境承载力带来威胁,因此必须加强生态环境建设,才能确保二者的耦合协调关系得以持续。最后提出促进生态环境建设和城市化协同发展的政策建议,为陕西省走上集约、智能、绿色、低碳的新型城市化发展道路提供了政策参考。

【关键词】 城市化;生态环境;耦合协调度模型;陕西省

20世纪60年代以来,随着世界经济的快速发展,城市化水平不断得以提高,而与此相伴的是全球生态环境的日益退化,极端天气和自然灾害的频发成为人类面临的现实威胁。我国正处在迅速城市化阶段,强烈的现代化需求、密集的人类活动、快速的结构性增长对城镇及区域生态环境的胁迫效应以正反馈形式发展。以陕西省为例,在陕西省的城市化发展水平方面,据陕西省统计局发布的2016年人口发展报告显示,全省的城镇化率继续提升,伴随着城镇化率的变化,产业集聚、人口集聚同步发展。2016年陕西省的城镇化率达到55.34%,提升速度位居西部地区前列,高于全国同期1.22%的平均增幅。2016年,全省人口出生率为10.64‰,是2010年以来的最高水平;出生人口达到40.46万人,其中“二孩”达到14.39万人,占比达到三分之一。在陕西省的生态环境方面,因为第二产业发展仍占据陕西省经济的主导地位,在第二产业中,矿产资源相关产业又占据着重要的地位,2017年陕西省能源生产总量为51542万吨标准煤,其中原煤为40404万吨,矿产资源开发和加工、运输等环节,难以避免会带来一定的环境污染问题,而且这种环境污染随着城市化的发展将越来越严重。

因此,正确认识城市化与生态环境的内在关系,协调两者的矛盾,是实现陕西省可持续发展的一大难题。

一、生态环境与城市化耦合关系模型的建立

1、指标体系的构建

本文基于陕西省城市化与生态环境的现实情况,遴选符合研究条件的指标,从而确定本文的指标体系。城市化耦合指标体系划分为经济城市化、人口城市化及社会城市化三个部分,其中经济城市化主要采用人均GDP、人均地方财政收入、城镇人均可支配收入、人均固定资产投资占GDP比重、第三产业产值比重;人口城市化主要采用城镇化率、城镇人口密度、每万人中受高等教育人数;社会城市化主要采用公共财政支出比例、公共财政支出比例、人均城市道路面积、农民人均纯入、财政支农资金等。生态环境耦合指标体系划分为环境水平、污染治理、生态压力和生态资源四个部分,采用所匹配的二级指标人均公园绿地面积、建成区绿化物覆盖率、空气优良率、固体废弃物综合利用率、城市污水集中处理率、固体废弃物综合利用率、城市污水集中处理率、单位GDP能耗、工业固体废物产生量、耕地面积、地面积森林面积等指标来判别两个子系统间的协调耦合关系。

2、城市化与生态环境耦合模型

城市化与生态环境之间的交互耦合关系主要表现在两个方面:一方面是在城市化发展的进程中,社会经济发展水平由于人口、产业聚集效应的以快速发展,文化教育以及人口素质会得以提升。与此同时,城市化的发展也会带来资源消耗快速增长、环境污染、人口迁徙、区域发展不均衡等一系列问题,并会对生态环境造成严重的负面影响;另一方面是随着绿色发展理念的普及,政府对生态环境保护的政策收紧,减少资源消耗、降低能源消费、加强环境治理、严格环保执法、提高投资门槛等一系列举措对于城市化原有的粗犷发展模式形成制约力,生态环境在政府各项政策的落地同时也对城市化的发展速度产生一定的影响。

(1)功效函数

设定本文研究对象为城市化和生态环境兩个子系统。在这两个子系统中,如果某一指标要素相对于城市—生态环境耦合度越大,则说明其反映的作用也就越好,并将其定义为正功效指标,反之则定义为负功效指标。

城市化与生态环境系统的驱动功效为:

(1)

公式中:为变量对系统功效贡献的大小,也说明了各指标达到目标满意程度的反应。

鉴于城市化与生态环境两个子系统之间是互为影响的,本文采用加权的方法对系统内各个因素的有序程度进行集成,以反映城市—社会—环境系统内各指标要素间的协同作用。

(2)

公式中主要涉及子系统对总系统的贡献度及各指标因子的权重,本文采用改进后的熵权法确定各指标的权重。

(2)耦合度函数

依据物理学中耦合的概念,借鉴其原理得到城市化与生态环境的耦合度函数。

(3)

因此,可以得到城市化与生态环境两个子系统的耦合函数为:

(4)

公式中k为调节系数,由于本文中城市化与生态环境两个子系统重要度相同,因此,k取2。由公式可知0≤c﹤1,当c值趋近于1时,系统的耦合度达到最大,此时,城市化与生态环境两个子系统之间,以及各指标要素间将会形成新的有序结构;当c值为零时,系统的耦合度达到极小,两个子系统间及各指标要素间将会处于无序状态;当 c∈(0,0.3]时,两个子系统之间处于低水平耦合阶段,城市化发展水平较低,而生态环境的状况良好,能够提满足城市化发展所必须的要素,在此阶段对于城市化的发展,生态环境具有相应的承载力;当c∈(0.3,0.5]时,两个子系统间的发展处于拮抗阶段,在这一阶段城市化发展呈现出快速增长的势头,同时会带来一定的生态环境带压力,使其难以承载城市化的可持续发展;当c∈(0.5,0.8]时两个子系统的发展进入磨合阶段,城市化发展进入质量发展的新阶段,不仅城市能得以发展,而且会对通过一定的治理措施修复生态环境,使两个子系统实现良性耦合;当 c∈(0.8,1)时,两个子系统的发展进入高水平耦合阶段,在这一高级阶段,城市化发展相当高的水平,生态环境也呈现良好的状况。这一阶段两个子系统的协同发展在绿色发展下已成为当今人类基本共识和追求。

3、城市化与生态环境的耦合协调度模型

耦合度对于判别城市化和生态环境之间的时序发展及耦合作用强度具有重要作用。但是由于研究序列产生数据的特殊性,会在某些特点情况下耦合度难以反映出两个子系统之间的整体“功效”和“协同”作用,因而仅仅依据单一的应用耦合度来进行判定,会存在结果不准确的可能。为了解决这一问题,本文通过构造城市化与生态环境耦合协调度模型,并以此来判定两个子系统之间的交互耦合协调程度,以提高其准确性,其算法为:

(5)

式中:D为耦合协调度;C为耦合度;T为两个子系统之间的综合协调指数,反映二者之间的贡献和整体的协同程度。α,β为待定系数,本文中取α=β=0.5。城市化与生态环境两各子系统之间的耦合度D可分为以下类型:D的范围分为0到0.4之间、0.4到0.5之间、0.5到0.8之间、0.8到1,同时根据不同的耦合协调范围及两个序列的不同大小关系,耦合协调类型分别为勉强调和、调和及不协调,耦合阶段分为低水平耦合、拮抗时期、拮抗时期、高水平耦合。

二、城市化与生态环境耦合协调实证分析

1、数据处理

(1)数据来源

本文以陕西省11个地市为判定对象,数据来源于《陕西省统计年鉴》、各地市的统计年鉴以及有关公开资料,通过筛选、计算、整理得出符合条件的指标值。

(2)指标体系构建

为确定驱动功效系数,要确定各指标的上下限值,依据可持续发展和生态城市的建设标准,本文将陕西省2000年到2016年相关各指标的最小值确定为序参量的下限值,将各指标中的最大值确定为序参量的上限值。

采用改进熵值法,确定了指标层和指标占总指标体系的权重,以及各个准则层占目标层的权重。其中一级指标经济城市化权重为0.406、人口城镇化权重为0.240、社会城镇化权重为0.354;环境水平权重为0.073、污染治理权重为0.799、生态压力权重为0.112、生态资源权重为0.015。

2、城市化与生态环境耦合的结果分析

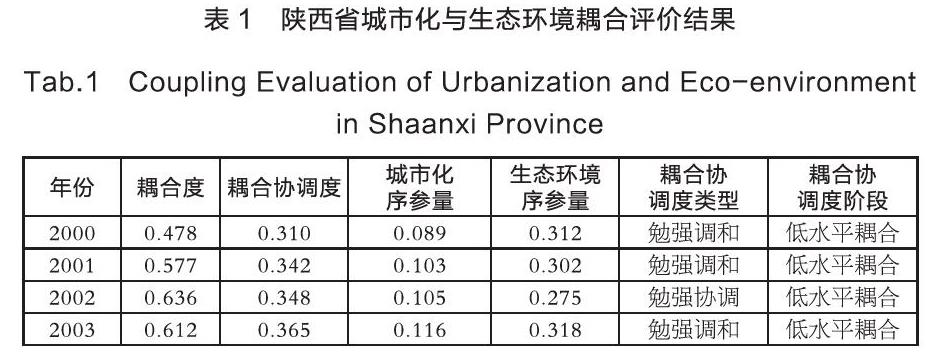

陕西省2000-2016年17年间城市化与生态环境两个子系统的耦合度及耦合协调度值的计算结果见表1。

(1)耦合度分析

从总体来看,两系统的耦合情况逐渐提高,由低水平逐渐增加至高水平。17年间陕西省耦合度从2000年的0.478到2014年及2015年的0.997及0.963。具体分析可知,2008年以前耦合度处于0.8以下,而之后便处于0.8以上,从2010年开始,其耦合度增加至0.9以上。这表明陕西省始终贯彻发展规划和绿色发展理念,不断加强城建规划和生态环境治理,并取得实效,使城市化与生态环境耦合关系稳定并维持在一定的高水平耦合的阶段。

(2)耦合协调度分析

从耦合协调度数值变化来看,其值不断上升,从2000年的0.3100到增加2016年的0.9438。从具体变化数值来看,2000-2003年耦合协调度在小于0.4,生态环境指数,城市化指数整体呈现增加趋势有轻微波动,两序列处于低水平耦合阶段。短时期内城市化的发展在生态环境的承载范围内。2004-2006年耦合协调度维持在0.1的变化范围内震荡,两序列耦合协调度类型为基本调和,可以从数据显示城市化与生态环境倾向于同步发展,两者会有相互促进的发展趋势。2007-2011年耦合协调度变化与0.5至0.8之间,这一阶段陕西省的城市化与生态环境发展在进一步调和。2012-2016又是一个变化阶段,这个阶段两序列基本属于调和状态,数据显示生态环境发展几近于落后于城市化建设。两序列的变化总体而言在逐步发展为协调,但由于陕西省人口落户政策等相关政策出台,城市化发展过快,超过了生态环境,二者耦合度又返回了基本调和阶段。

三、结论与建议

基于上述分析,可以得出结论:陕西省虽然在耦合度和耦合协调度数值变化都科学合理,但是快速发展的城市化确实带来了不利于陕西经济可持续发展的生态环境问题。在近十年的数据变化中也显现出了陕西省城市化发展和生态环境的变化发展从不匹配到逐步匹配,从不协调到逐步协调,从不能承载到逐步适应承载,从低水平耦合逐步过渡到高水平耦合,但是数据趋势也可以隐显出下一步的发展趋势中又出现周期性的波动变化,这种变化不利于陕西省城市化的发展,也不利于陕西生态环境的宜居可持续发展,更不利于陕西省经济发展。

为保障城市化与生态环境两系统的高水平交互耦合状态得以稳定持续,不使这种耦合状态周期性反复变化,阻碍陕西省经济发展,本文提出以下两方面的建议:第一,在快速推进城市化进程的过程中,政府不应该只考虑城市化带来的经济效应而应该从生态环境的承载力方面进行城市的产业结构和空间布局,合理有序的发展城市化,带动陕西经济发展;第二,环境保护投资及环保宣传教育等工作应该加快进行,政府制定相关政策来管控不利于生态环境建设的快速发展城市化的措施,积极促进城市化与生态环境协同发展。

【参考文献】

[1] 刘耀彬.城市化与生态环境协调标准及其评价模型研究[J].中国软科学,2005(05)140-148.

[2] 孜比布拉·司马义,苏力叶·木沙江,帕夏古·阿不来提.阿克苏市城市化与生态环境综合水平协调度评析[J].地理研究,2011.30(3)496-504.

[3] 孙平军,丁四保,修春亮.北京市人口-经济-空间城市化耦合协调性分析[J].城市规划,2012(5)38-45.

[4] 胡伏湘.长沙市宜居城市建设与城市生态系统耦合研究[D].中南林业科技大学生态学,2012.

[5] 陈萍,陈晓玲.全球环境变化下人-环境耦合系统的脆弱性研究综述[J].地理科学进展,2010(04)454-462.

【作者简介】

吕 寒(1982—)女,陕西汉中人,博士,西安外国语大学经济金融学院副教授.

王 敏(1979—)女,甘肃庆阳人,博士,西安外国语大学商学院副教授.

陆佳烨(1999—)女,浙江宁波人,西安外國语大学商学院2017级会计班学生.