契合应用型本科院校培养目标的“误差理论与测量平差”课程改革

2019-11-08杨灿灿邓岳川李德亮

杨灿灿 邓 凯 邓岳川 李德亮

(滁州学院 安徽 滁州 239000)

0.引言

《误差理论与测量平差》是测绘专业核心基础课,其理论基础服务于大地测量、摄影测量、工程测量、GPS 测量等多门学科,其应用可涉及到测绘、地理信息系统、遥感、测控、等不同领域。 《误差理论与测量平差》课程建设,特别是应用型本科院校背景下的课程建设和改革对测绘专业建设以及人才培养具有重要意义。

应用型本科院校是以应用型为办学定位, 以培养应用型人才为使命的本科高校。 在应用型本科院校的背景下,信息化产业化发展的冲击下,以及“新工科”人才培养的要求下,教育工作者进行了测绘专业相关课程改革[1-2]以及测绘人才培养模式研究[3-4]。 针对《误差理论与测量平差》课程,张俊等人对课程内容进行了探讨,指出理论基础知识的重要性及其设计的逻辑性[5-7];隋铭明等提出课堂学习与教学的方式方法[8];邓兴升指出要从教学目标、数学基础、教学体系以及计算机应用等方面出发改善教学效果[9];魏冠军在卓越计划的背景下对教学方法改革进行了探索[10]。然而上述研究主要体现在课程内容[5-7,15],课堂教学方式[8,11,14],课程体系建设[12-13,15]等方面的共性问题,未能形成一个符合应用型专业背景的、系统的课程改革方案,特别是针对应用型本科教育和以“知识、技能、素质”三位一体为培养目标的课程改革鲜见。

为契合新时代的发展, 针对应用型本科人才培养要求及目标,本文分别从课程内容、师资团队、教学模式和与方法、课程考核四个方面探讨课程建设的现状及存在问题,对课程改革内容及对策进行分析,并对改革效果进行说明,为培养具有专业素养和人文素质、理论知识和应用技能、创业思想和创新能力为一体的高素质复合应用型人才做支撑,有望为应用型人才培养及其他相似课程改革提供参考。

1.课程现状及存在问题

应用型本科人才培养,要求《误差理论与测量平差》课程以培养具有扎实专业基础知识、较强实践应用能力、较高创新精神和意识、较好的综合素质,以适应地方建设需要的应用型人才为目标,即达成“知识-技能-素质”目标。 其课程内容的设置应贴合时代行业产业发展;教师团队应具有持续性和发展性,教学模式与手段应能培养学生主动性;考核评价方式应能体现学生综合能力;然而目前本课程在这些方面都存在一些不足。

1.1 课程内容相对陈旧,市场化对接缺乏

目前本课程的教学虽取得了较好效果, 却存在着课程内容相对陈旧,没有对接现代化技术发展及工程应用需求等问题。 实验课程方面,其内容仅是在巩固理论知识,开放性、实际应用性课程设计缺乏,没有很好的反映平差理论与思想在实际中的应用,亦未达到“理论-实践—应用”以及“教学-产业化”相互促进的层面。

1.2 师资力量明显不足,团队建设不完善

“1 名授课教师”的配备模式虽可加深对此课程的理解,增加本课程授课经验,同时也在很大程度上限制了教师以及学生知识拓展与延伸,将会直接影响教学质量和教师个人的成长。 本课程的师资力量出现明显不足现象, 没有形成一个健全稳固的师资团队建设, 亦未有“传-帮-带”的教学氛围,不利于教师能力提升。

1.3 教学模式相对单一,教学方法融入不够

根据教学内容,《误差理论与测量平差》 课程在教学方法上采取了问题导向式,启发式等教学方式。 然而教学过程中“教师主导”的现象明显,学生学习主动性不强,怠慢性思想严重。 究其原因,本课程教学模式虽比传统教学有所提高,但是对于课程及相关专业内容、学生的认知方式和学习需求掌握的还有所欠缺,教学方式方法的运用不足。

1.4 考核评价方式简单,综合能力体现不足

本课程的考核由平时成绩以及期末考试成绩两部分组成,并分别占最终成绩的30%、70%,其中平时成绩的考评主要以考勤为主,考核评价方式主要体现在期末考试,而且学生对平时成绩的认识是“课堂到,平时成绩高分拿”。 目前的考核评价方法没有考虑学生的平时学习过程,无法真实体现学生对于问题的思考能力,对实验的操作能力,对理论知识的应用能力以及综合素质等,不能完全反映学生的真实水平。

2.课程改革内容分析及执行情况

2.1 课程内容

2.1.1 与行业市场对接的课程内容设置

在传统理论知识的基础上, 以提高课程内容的应用性为重点,积极引入测绘行业技术标准与工程应用案例, 将产业共性技术转化为教学内容,注重课程教学内容之间的组合与衔接,做到融会贯通,学以致用。 同时,重新梳理知识点,建立知识体系树,且本课程知识点已基本梳理完毕。 小学期实习,使学生深入行业,对接市场,学以致用,初步取得良好效果,但是课程内容上的引入还需进一步加强。

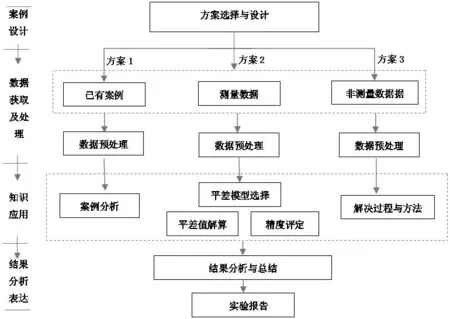

2.1.2 系统性、开放性的实验课程设计

基于学生特点及社会能力需求,对本课程实验设计方式、方法进行研究,引入行业应用案例,设计集“方案设计、数据获取、误差处理、结果分析与表达”为一体的综合性课程实验,并以“平差原理”为主线,引导学生解决关联学科中存在的误差问题,实验设计流程如图1。 针对此问题目前已建设了综合设计性实验(滁州学院实验项目),在执行过程中很大程度上提升了学生能力。

图1 综合性实验设计Fig.1 Flow chart of comprehensive experiments

2.2 师资建设

2.2.1 以“课程为中心”的师资团队建设

围绕本课程的知识体系,以“课程为中心”,对本课程教师的年龄层次、专业背景及知识结构进行分析,组建课程小组。本课程的教学团队有5 人,从教授到助教,从年长到年轻,从工程经验丰富到理论基础扎实,基本形成了层次分明,研究方向互补,以老带新,以新促老的教学团队,能够很好的为课程发展提供支撑。

2.2.2 以行业为切入的教师培养

课程团队定期开展说课、评课、示范教学以及教学观摩等活动,增强教学能力,从而提升教学质量。 同时引导和加强教师进行“专业-行业-产业化”培训与学习,强健教师的知识深度、广度以及与市场的匹配度。 目前我校已经将挂职锻炼列为职称评定的必要条件,而且团队教师每年都会参与横向项目,系统的了解项目流程和工程应用,更好的为课程储备知识。

2.3 教学模式与方法

2.3.1 延续问题导向教学方式,增加任务驱动式教学

本课程在传统“你教我学”教学方法的基础上,延续已有教学方式,同时增加网络教学和任务驱动式等教学方法,即在课上特别是实验课程均设有任务,并规定完成时间(如针对同一问题分析条件平差和间接平差的异同以及效果,自由设计实验内容并利用平差原理解决对应问题等),辅助以适当加分,使学生在“被动”中提高主动学习能力。

2.3.2 以研究中心为依托,开展项目教学和案例教学

目前滁州学院地理信息与旅游学院已建设完成无人机航测中心,区域遥感监测工程技术、激光与雷达干涉测量工程技术等11 个研究中心。课程以测绘类研究中心为依托,以中心对口项目实施为手段,开展以项目为中心的课程教学,使学生参与其中,在实际项目应用中运用课程知识,达到学有所用;同时将合适的项目案例引入课堂,进行剖析(如数字高程建模过程中解决数据粗差预处理问题等),引导学生主动性学习,加深对知识点的理解,增强学生的探究能力和综合表达能力。

2.4 考核评价

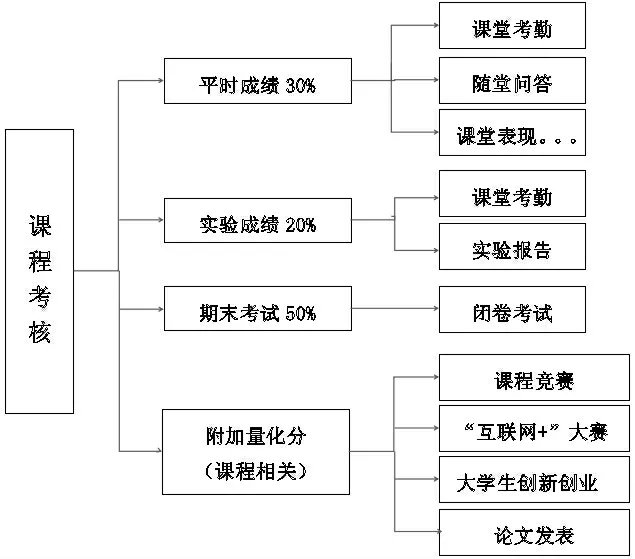

2.4.1 多元化课程考核评价机制构建

以目前已有考核方式为基础,构建适宜于应用型本科院校的多元化考核机制,加大平时考核、实验考核的占比,减小期末成绩的占比。经改革,本课程的最终成绩由平时成绩30%,实验成绩20%以及考试成绩50%构成,其中平时成绩包括考勤、课堂问答与讨论、参与活跃度以及其他平时表现等,注重学生日常表现以及运用所学知识分析问题和解决问题的能力,提高学生学习积极性。

2.4.2 多方式考核促进学生成果积累

鼓励学生积极参与学科专业相关比赛, 并将以本课程知识点为核心的竞赛内容和效果进行分数量化,积极推进“以赛促学,以赛代考”的课程考核模式。 同时激励学生进行课程知识点相关学术论文撰写等,并将其成果作为课程考核评价的指标之一。 本考核模式已实行近两年,虽未实现“以赛代考”,却已基本达到“以赛促学”目的,增加了学生课外参与的主动性及探讨力。 课程考核方式如图2 所示。

图2 多元化课程考核Fig.2 Diversified curriculum assessment

3.改革效果

本文从基础知识、技能应用和综合能力三个方面来体现改革效果及与培养目标的契合度,具体改革效果如下。

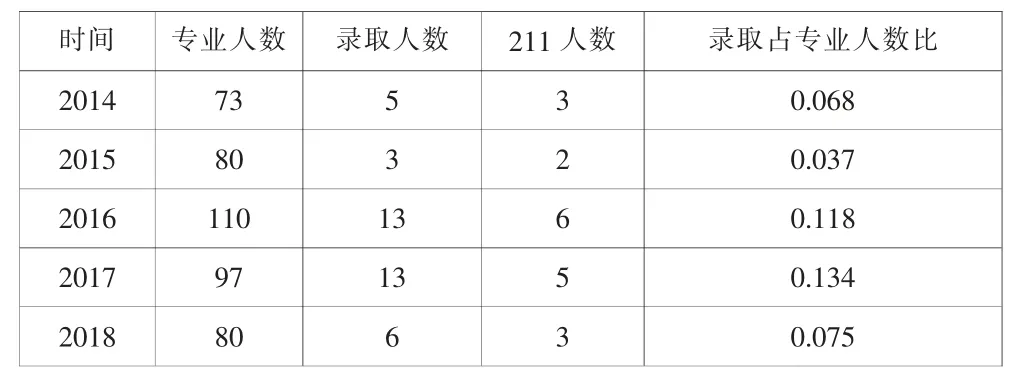

3.1 知识目标

学生基本能够完成教学内容,掌握其基础理论知识,达到教学要求。同时,“误差理论与测量平差” 课程是大部分学校测绘专业考研必考课程, 也是工程测量与技能应用中数据处理的理论基础。 本文统计了2014 年到2018 年测绘工程专业就业及考研情况(见表2),2014 年和2015 年考研率分别为 6.8%和 3.7%;2016 年考研录取人数 13 人, 全班占比 11.8%;2017 年录取数占全班 13.4%,其中 211 院校 5 人,2018 年因就业形势及其他因素,参加考研人数较少为18 人,其中6 人被录取,占全班人数7.5%, 却占考研人数的33.3%。 同时, 测绘专业就业情况良好达93%以上,在我院占比较高;说明,自2016 年开始“误差理论与测量平差”改革以来,学生专业知识较为扎实,为考研和就业打下了良好基础。

表2 测绘工程专业考研情况Tab.2 Situation of postgraduate examination

3.2 技能目标

技能是知识目标的体现方式之一,代表着知识的应用及技能操作,以及数据搜集处理等能力。 主要表现在(1)技能考核。 测绘专业学生必须通过数据平差和制图能力考核才能获得毕业资格, 几乎全部通过。(2)技能大赛。 测绘专业学生除了将平差知识运用到测绘技能大赛外,还扩展到了GIS 应用技能大赛等交叉学科竞赛。 学生参与度从2016 年开始上升,2017,2018 年参与学生分别占班级人数的 37.8%,43.32%。 虽然省赛获奖率不高, 却可以看出学生通过专业知识的学习掌握了其专业技能,拓展并增强了数据处理、误差、精度等在测量及制图上的应用。(3)创新创业技能。 在人才培养方案调整、“误差理论与测量平差”等课程改革的推动下,学生的积极性、参与性及创造性得到激发,2015 年以前参赛数为0, 之后逐年上升,2016 年到2017 年 “大学生创新创业项目”共获批6 项(如基于格网扫描的微地形测绘应用研究,等);2018 年2 项被推荐为国家级立项;2016 与2017 年“互联网+”校级竞赛获奖共8 项,2 项分别获批省级银奖,其中“城市地面沉降监测技术有限公司”以及“高分卫星遥感助力精准农业智能化”等多项涉及到了数据平差、数据整合或数据集成应用等技能,提高了学生创新创业能力。

3.3 综合素质目标

学生的综合素养包含了其文本撰写能力,创新能力,团队协作能力,专业精神和素养,以及为人品格等。学生在上述比赛及技能训练过程中,锻炼了其团队协作能力及创新能力,在各大学生比赛项目的支撑下, 学生文本撰写能力也逐渐加强, 论文发表情况由2014 年的0篇,到2017 年4 篇(北大核心1 篇)。学生能够团结一致、互帮互助、认真、刻苦、求实,毕业生能够热爱本职工作。通过调研,用人单位对我院学生的专业技能和综合素质评价良好。

4.结语

“误差理论与测量平差” 课程是我校测绘专业的专业基础课程,如何进行课程改革提高该门课程的教学质量,改善学习效果,达到培养目标要求,是被专注的主要问题之一,同时也对本课程的教学研究意义重大。 本文分别从课程内容,师资建设,教学模式与方法,课程考核和四个方面切入,剖析了课程目前在教学过程中存在的问题,分别提出了对应的教学改革内容和对策, 在此基础上结合实际执行情况阐述了改革效果。 结果表明本课程改革在很大程度上促进了学生的积极性,夯实了专业知识,提高了动手能力及应用能力,锻炼了创新创业能力、团队协作能力及文本撰写等能力,契合我校应用型本科院校“知识、技能、素质”三位一体的培养目标。 本研究可为测绘人才培养及专业发展提供支撑,为同类课程的建设提供参考。本文虽然在一定程度上改善了课程教学效果,但教学是一个长期的且不断改进与完善的过程,仍需继续研究。