山西省黄土残塬沟壑区“固沟保塬”综合治理规划研究

2019-11-08聂兴山王志坚赵昌亮王小云王静杰刘一乐

聂兴山 王志坚 赵昌亮 王小云 王静杰 刘一乐

(山西省水土保持科学研究所)

为了贯彻落实国务院关于进一步优化财政资金配置,提高财政资金使用效益的决策部署,按照《全国水土保持发展“十三五”规划》及专项规划的要求,山西省水利厅于2018年9月,安排我所编制《山西省黄土残塬沟壑区“固沟保塬”综合治理规划》。在全面调查研究的基础上,完成了规划任务。

1 基本情况

山西省地处黄土高原东部,其残塬沟壑地貌以临汾市西山地区为主体,主要分布在芝河以南、汾河以西、鄂河以北广大区域,涉及隰县、大宁、蒲县、汾西、吉县、乡宁等6个县,总土地面积8 566.79 km2,其中水土流失面积6 674.00 km2,占到77.91%。该区域黄土深厚,塬边残破,沟深坡陡,在严重水土流失下,沟壑越冲越大,塬面越来越小,地形越来越破碎,从而导致水资源贫乏,农业生产条件差,经济不发达,目前仍属全省重点扶贫攻坚区和重点水土保持生态建设区。

1.1 自然简况

1.1.1 地形地貌

黄土残塬沟壑区塬沟相间,沟壑纵横,沟壑与塬面相连,呈“树枝状”分布,呈现塬、坡、沟、川等形态。塬面属主要地貌,地势开阔平坦,地形起伏较小,地面坡度多在5°左右,向塬边沟谷倾斜。沟坡是塬面和沟谷之间的倾斜面,坡度一般7°-25°,是水土流失的重点区域,较大的沟壑沟头已侵蚀延伸到塬心,经长期农作开垦,阳坡多为坡式梯田,阴坡多为草地。区域上覆的第四纪黄土,土层深厚,上部为灰黄色马兰黄土,下部为红黄色午城黄土和离石黄土。黄土是地质年代最新的一层,与第三纪三趾马红土、保德红土、静乐红土共同组成了一个较厚的堆积覆盖层。地面的起伏促进了沟谷的发育,地表马兰黄土的大孔性、疏松性和湿陷性特点,容易引起陷穴穿洞、沟头伸延,造成地面破碎,加剧水土流失程度。

1.1.2 土壤植被

(1)土壤。区域主要土壤类型为黄绵土、黑垆土。黄绵土是分布最广、面积最大的一类土壤,主要分布在塬边、沟坡,成土作用较弱,处于侵蚀—发育—侵蚀循环中,其肥力高低与水土流失关系密切。黑垆土属主要的地带性土壤,发育在马兰黄土母质上,广泛分布于塬面、河川、沟谷的高阶地,质地属轻壤、中壤,土体疏松,孔隙度大,适种作物广泛。

(2)植被。区域植被属暖温带森林草原类型,以天然森林植被为主,天然草地主要分布在沟坡和山坡上,大多不连片。阴坡生长的优势植物有大针茅、铁秆蒿、黄蒿、本氏针茅、茵陈蒿、沙草等;阳坡地势相对平缓,大部分已被开垦为农作梯田,草地面积很小,生长的优势植物有白羊草、本氏针茅、麻蒿、茵陈蒿、短花针茅、隐子草等,人工草种主要为紫花苜蓿。人工乔灌植被以刺槐、山杏、白榆、柠条、沙棘、紫穗槐为主。四旁绿化树种有杨树、柳树、楸树、泡桐、椿树、国槐等,主要经济树种有枣树、核桃、苹果、梨等。

1.1.3 气象水文

(1)气象。区域四季分明,气候温和。据规划县气象观测资料,年均气温9.0-11.0℃,最低1月份平均气温-4--7℃,最高7月份平均气温20.5-23.0℃,极端最高气温40℃,极端最低气温-25.4℃,年≥10℃积温2 300-4 667℃;年均降水量470-535 mm,年内降水分配不均,7-9月降水量占全年的60%;年日照时数2 099-2 900 h,无霜期156-223 d。

(2)水文。区域主要分布有昕水河、清水河、鄂河三条支流,均为黄河一级支流。昕水河流域总面积4 325.79 km2,据葛口水文站1956-1996年观测资料,年径流量1.51亿m3,其中年均洪水径流量9 190万m3。清水河流域面积646.30 km2,河流长度61 km,纵坡14.23‰,糙率0.23,据1959-1996年资料,年均径流量1 665万m3,其中洪水径流量898万m3。鄂河流域面积747.62 km2,其面积大于20 km2的支流有宋家沟、刘家沟、下善沟、罗河、冷泉河、龙门河等,全长68.5 km,平均纵坡15.4‰,糙率0.025-0.040,年径流量2 692万m3,年输沙量375万t。

1.2 社会经济简况

1.2.1 行政区划与人口

晋西黄土高原残塬沟壑区,涉及临汾市西山的6个县,共53个乡(镇、街办),1 772个行政村。截至2017年底,区域总人口78.15万人,其中农业人口64.74万人,占到82.84%,农业人口密度75.57人/km2,农业劳动力33.10万个。

1.2.2 农村经济情况

据2017年底统计,规划区域农业总产值14.57亿元,年粮食总产3.60亿kg,农民人均产粮555.59 kg,农村居民人均可支配收入3 709.0元。多年来,农村经济发展较快,农民收入增速较大,但从整体上来看,由于水土流失严重,大部分区域的农业基础设施依然较差,农田水利设施很不完善,科技投入水平较低,粮食产量低而不稳,经济状况仍然达不到临汾市的平均水平。

1.2.3 土地利用状况

据山西省第二次土地调查主要数据成果公报,规划区6个县土地总面积中:耕地148 442.29 hm2,占17.32%;园地21 994.52 hm2,占2.57%;林地380 102.06 hm2,占44.36%;其他农用地29 192.88 hm2,占3.41%;城镇建设用地22 245.78 hm2,占2.60%;交通水利用地1 931.83 hm2,占0.23%;其他建设用地159.87 hm2,占0.01%;水域5 519.95 hm2,占0.64%;其他土地247 089.79 hm2,占28.84%。

1.3 水土流失状况

1.3.1 水土流失情况

晋西黄土高原残塬沟壑区,以黄土塬为主要特征地貌,区域山地占45.05%,黄土塬占50.57%,其他地貌占4.38%。海拔1 000-2 000 m,平均海拔1 200 m。据调查统计,水土流失面积达6 674 km2,占区域总面积的77.91%。水土流失以沟蚀为主,塬边沟壁崩塌、滑塌、泻溜等重力侵蚀活跃,严重蚕蚀塬面。

1.3.2 水土流失成因及危害

(1)水土流失成因。水土流失是自然因素与人为因素综合作用的产物。

从自然因素看:一是沟壑密度一般1-3 km/km2,沟道面积一般占流域面积30%-50%,沟道下切深度一般50-100 m,最深可达200 m,地面破碎,沟壑密布;二是黄土覆盖深厚,结构疏松,抗蚀能力差;三是年内降水分布极不均匀,年降水量的60%-70%集中在7-9月份,其中7、8两月降雨量占汛期雨量的70%以上,雨型多属短历时高强度暴雨;四是塬边沟壁植被覆盖率低,固土能力差,崩塌、滑塌、泻溜等重力侵蚀活跃。

从人为因素看:一是当地垦殖陡坡、滥伐林木、粗放耕作、过度放牧等不合理的社会经济活动,严重破坏了地面植被保护系统,加剧了水土流失;二是采矿、修路等生产建设活动,扰动地表,破坏植被与水土保持设施,产生的大量的弃土弃渣随意堆放,从而造成严重的人为水土流失。

(2)水土流失危害。水土流失的危害主要表现在以下方面:一是蚕蚀塬面,破坏农田。塬面径流沿低洼地集中冲刷,造成沟头溯源侵蚀,塬边沟壁崩塌,塬面耕地逐渐减少;二是剥蚀表土,减退肥力。由于土壤抗冲性差,表土极易被冲刷剥蚀,从而造成肥力下降;三是淤积水库,堵塞河道。由于大量侵蚀泥沙下泄,堵塞河道,淤积水库,致使防洪压力增大,水库的预期效益不能充分发挥;四是生态恶化,贫困加剧。水土流失破坏了流域下垫面,致使立地条件变差,涵养水源功能弱化,耕地资源减少,自然灾害频发,农村经济贫困。

1.4 水土保持现状

1.4.1 水土保持开展情况

自20世纪80年代以来,该区域相继实施了黄土高原水土保持世行贷款、治沟骨干工程、国家农业综合开发水土保持、坝滩联合整治、沟坝地治理、坡耕地水土流失综合治理、国家水土流失重点治理等一批重点项目,局部生态环境得到了一定改善。据统计,截至2017年底,累计完成水土流失初步治理面积3 760.8 km2,水土流失治理度达到56.35%。其中,建设基本农田87 521.2 hm2,并实施了保土耕作;营造水土保持林206 609.3 hm2,种草5 878.4 hm2,封禁治理76 048.3 hm2;建设淤地坝1 809座,小型水利水保工程9 558座(处、眼)。

1.4.2 主要水土保持经验

在长期的水土保持实践中,当地创造了许多成功经验,总结起来主要有以下几个方面:

(1)把水土保持作为市县两级政府的年度考核目标。各级政府都把水土保持作为促进区域经济社会持续发展和山区农民脱贫致富的一项重大战略举措,置于重要地位,从组织领导、政策推动、规划计划、工程设计、招标实施等方面,持续不断地加以推动。

(2)加强水土流失治理重点项目建设管理。在水土保持项目工程实施过程中,全面落实国家水土保持重点工程建设管理办法,严格把控项目选点、工程设计、施工建设、竣工验收等关键环节,全面强化建设管理,力争建设精品工程,充分发挥了水土保持重点工程的示范带动作用。

(3)充分调动社会力量参与生态治理。从80年代户包治理小流域到90年代“四荒”拍卖,至2000年以来的大户治理,在优惠政策吸引下,民营水土保持工作不断发展,始终充满活力。近年来,又鼓励大中型企业参与生态治理和扶贫开发,企业投入资金,培育生态项目,以公司运作方式参与生态建设,在改善生态环境的同时,带动当地脱贫致富。

(4)坚持统筹规划集中连片综合治理。在水土流失治理中,始终坚持山水林田路统筹规划、梁塬坡沟川综合治理,集中连片高标准推进生态建设。特别是近年来,统筹林业、国土、农业、扶贫等部门,共同参与聚力开展生态建设,建设了一大批集中连片的水土保持示范区。

1.4.3 目前存在的主要问题

(1)水土流失面积依然较大,总体治理程度偏低。经过几十年的连续治理,虽然取得了显著成效,但目前的水土流失面积仍然较大,且部分治理措施标准不高。特别是许多侵蚀沟道没有得到有效治理,大量坡耕地跑水、跑土、跑肥的“三跑”现象依然很严重,致使这些区域成为水土流失的主要部位和入黄泥沙的主要来源地。

(2)单位面积投入不足,治理标准低。水土保持工程一直属国家补助性工程,单位面积补助标准低,导致部分治理工程标准也低。虽然从中央到地方各级都在增加水土保持投入,治理补助标准由最初的1 km2面积5万元增加到目前的45万元,但与艰巨的治理任务相比,投入仍显不足。

(3)治理体系不系统,不完善。规划区水土保持综合治理工程大多采取条田埝地、坡面植树、沟道修筑淤地坝等措施,工程建设标准偏低,措施尚未形成完整体系。特别是塬面径流的拦蓄利用和排导工程缺失,70%的侵蚀沟无消能缓冲排洪设施,不能完全发挥“固沟保塬”的作用,急需针对不同的保护对象和治理方向,各有侧重地建设塬面和坡面、沟头、沟坡、沟道多层次全方位的综合防治体系。

2 现状评价与需求分析

2.1 现状评价

2.1.1 黄土塬情况

(1)黄土塬类型。根据刘东生先生等在《黄河中游黄土》和《黄土与环境》两本专著中的叙述:黄土塬为顶面平坦宽阔的黄土高地,又称黄土平台。其顶面平坦,边缘倾斜3°-5°,周围为沟谷深切,它代表黄土的最高堆积面。目前,我国面积较大的黄土塬,有陇东的董志塬、陕北的洛川塬和甘肃会宁的白草塬。塬的成因多样:或是在山前倾斜平原上由黄土堆积而成,如秦岭中段北麓和六盘山东麓的缓倾斜塬(称为靠山塬);或是河流高阶地被沟谷分割而成,如晋西乡宁、大宁一带的塬,由于长期沟谷侵蚀分割,塬面较小,这类塬被称为破碎塬;或是在平缓分水岭上由黄土堆积形成,如延河支流杏子河中游的杨台塬;或是在古缓倾斜平地上由黄土堆积形成,如董志塬、洛川塬;或是黄土堆积面被新构造运动断块抬升而成,称为台塬,如汾河和渭河下游谷地两侧的塬。

(2)规划区黄土塬情况。由上述分类可知,山西省黄土残塬沟壑区的黄土塬,是由河流高阶地被沟谷侵蚀分割而成的破碎塬。据调查,破碎黄土塬主要分布在海拔800-1 200 m之间,共有576个。其中:塬面面积小于1.0 km2的有469个,占81.42%;塬面面积1.0-3.0 km2的有57个,占9.90%;塬面面积3.0-5.0 km2的有18个,占3.13%;塬面面积5.0-10.0 km2的有17个,占2.95%;塬面面积大于10.0 km2的有15个,占2.60%。各县塬面较为完整、连续、面积大于1.0 km2的黄土塬详见表1。据统计,塬面面积大于1.0 km2的黄土塬107个,总土地面积2 816.43 km2,其中塬面面积542.30 km2,塬坡面积1 283.39 km2,侵蚀沟面积990.74 km2。

表1 规划区塬面面积大于1.0 km2的黄土塬情况统计表

据调查,黄土塬面上均分布着当地的重要农耕地,由于降雨集中且多暴雨,加之粗放耕作经营,使塬面成为该区域水土流失发生发展的主要策源地之一。根据黄委会西峰水土保持试验站对南小河沟流域观测研究,黄土高原沟壑区塬面径流量占流域总径流量的67.40%。长期以来,因自然和人为因素的双重作用,塬面径流下泄,导致沟头前进、沟岸扩张、塬面逐年萎缩。由于沟道溯源侵蚀严重,使村庄、道路等基础设施受到威胁甚至损毁,严重危及当地居民的生产生活与生命财产安全。

2.1.2 黄土塬侵蚀沟情况

黄土塬侵蚀沟指沟长大于50 m、流域面积不大于5 km2嵌入塬面的沟道,塬坡以下为侵蚀沟,包括沟坡和沟底,沟坡的坡度一般大于15°。据调查,规划区域内涉及侵蚀沟17 566条,其中:长度0.05-0.5 km的Ⅰ级沟道13 974条,占79.55%;长度0.5-1.0 km的Ⅱ级沟道2 572条,占14.64%;长度1.0-3.0 km的Ⅲ级沟道897条,占5.11%;长度大于3.0 km的Ⅳ级沟道123条,占0.70%。

按侵蚀活跃程度和危害程度,可将侵蚀沟划分为三级:

(1)1级。指危害严重的侵蚀沟。沟缘线位于塬边,沟头深入塬中,无消能缓冲排洪设施,在水力侵蚀及重力侵蚀下,沟头逐年坍塌前进,塬面不断被蚕蚀,距沟头及沟沿线50 m之内有农户或居民点、乡级以上公路、学校、工矿企业等重要设施,极易遭受灾害。

(2)2级。指危害较严重的侵蚀沟。沟头侵蚀活跃,沟岸逐年扩张,危及居民点、道路及农田安全。

(3)3级。指危害较轻的侵蚀沟。沟头不活跃,沟岸相对稳定,对居民点、道路和农田威胁较小。

据调查,规划区域的塬面完整性、连续性很差,多呈细梁状或串珠状,嵌入塬面的侵蚀沟短而深。尤其是大宁县的太德塬、隰县的无愚塬等较大的塬,其塬周侵蚀沟较为活跃,危害严重。调查结果表明,区域内危害为1级的侵蚀沟有6 143条,占34.97%;危害为2级的侵蚀沟7 024条,占39.99%;危害为3级的侵蚀沟4 399条,占25.04%。危害为1级和2级的侵蚀沟占到74.96%,严重威胁着黄土塬的安全。

随着塬面城镇规模扩容、新农村居民点的建设以及县乡村道路的发展,地面硬化面积增大,导致地表径流以及生产生活废水排放量逐年增加,使黄土塬的土壤侵蚀也在逐年加剧。

2.2 需求分析

2.2.1 固沟保塬是加快推进生态文明建设,实现脱贫攻坚的迫切需要

黄土塬面侵蚀严重,沟头溯源侵蚀活跃,是导致塬面缩小、耕地锐减、自然灾害频发的根源,不仅影响粮食生产安全,而且威胁基础设施安全运行,严重制约当地经济社会持续发展,开展塬面治理和保护必要而迫切。各地的实践证明,黄土高原塬面保护是有效治理区域水土流失、改善生态环境、抢救保护基本农田、提高土地生产能力、改善农业生产条件的有效措施,是贯彻落实党中央国务院加快推进生态文明建设和实现脱贫攻坚决策部署的重要举措。

2.2.2 固沟保塬是落实《全国水土保持规划》,加快水土流失重点治理的重要举措

2015年国务院批复的《全国水土保持规划(2015-2030年)》(国函[2015]160号),将东北黑土区和黄土高原区作为重点治理区域,并将这两大区域的侵蚀沟综合治理等作为重点治理项目,明确了“遏制侵蚀沟发展,保护土地资源,减少入河泥沙”的任务目标。晋陕甘黄土高塬沟壑区是塬面侵蚀的集中分布地区,塬面保护任务最为艰巨。因此,编制中短期治理规划,进行有序治理,是贯彻落实《全国水土保持规划》的重要举措。

2.2.3 固沟保塬是治理和保护粮食主产区耕地,保障国家粮食安全的重要措施

黄土塬区光热条件好,土地较平整,土壤肥力较高,适宜种植粮食作物。目前,黄土塬是全国重要的小杂粮产地和现代旱作农业示范区,同时也是所在省份的粮食主产区。由于大量侵蚀沟的存在以及塬面侵蚀的加剧,对区域粮食生产安全构成严重威胁。为落实国务院领导《关于转呈九三学社<关于黄土高原“固沟保塬”综合治理的建议>的函》的重要批示精神,针对黄土塬开展专项治理,对保障我国粮食安全具有重大意义。

2.2.4 固沟保塬是充分发挥农业综合开发部门项目示范效应,带动全国水土保持生态建设的客观要求

近些年来,农业综合开发水土保持项目,在保护和建设高标准农田、发展农业特色产业、提高农业综合生产能力、保障国家粮食安全等方面,发挥了重要作用,在全国水土保持生态建设中起到了很好的典型示范带动,深受当地广大干部群众的认可和欢迎,迫切要求继续实施并扩大农发水土保持项目规模。为了进一步加强黄土高原区的塬面保护,发挥农发水土保持部门重点项目的示范作用,实施“固沟保塬”综合治理亦是客观需求。

3 规划基本思路

3.1 基本指导思想

以生产发展、生活富裕、生态良好为规划导向,以保护塬面为核心任务,以控制区域水土流失、合理开发利用和保护水土资源为落脚点,以防治侵蚀沟扩张、控制塬面萎缩、综合利用降水资源为抓手,全面规划,统筹兼顾,塬坡沟兼治,蓄排导结合,促进黄土塬城镇安全、耕地安全、防洪安全、生态安全,建立固沟保塬长效机制,提升塬区生产生活发展、人居环境改善、水资源高效利用的综合能力。

3.2 规划原则

3.2.1 人与自然,和谐共生

人与自然是生命共同体,必须坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的理念,把生态保护建设与改善农村生产生活条件结合起来,以固沟保塬促农村农业发展,以水土保持促生态环境改善。

3.2.2 保护优先,注重民生

以保护塬面为核心任务,坚持最严格的耕地保护制度,围绕塬面和耕地保护,确保已划定永久基本农田数量不减少、质量不降低。以侵蚀沟治理为主要手段,着力解决沟头扩张、塬面侵蚀造成的耕地面积缩小、粮食产量降低等农民群众最为关心的问题,有效促进土地增产、农民增收和脱贫致富。

3.2.3 统筹规划,综合治理

统筹安排塬面、塬坡、侵蚀沟综合治理,突出抓好塬面径流集蓄利用与排导,实现相互促进,良性循环。并做好与相关规划的衔接,合理布局,科学决策,综合整治。

3.2.4 注重科技,突出效益

加强固沟保塬相关理论研究、关键技术创新与集成、科技示范推广,积极应用新技术、新方法和新材料,坚持综合治理与发展特色产业相结合,提高生态效益、经济效益和社会效益。

3.2.5 政府主导,建管并重

充分发挥地方政府在“固沟保塬”综合治理中的主导作用,加强部门协调,动员全社会力量,统筹相关项目资金开展治理。加强工程建设管理,明确管护责任,强化督查指导和监测评价。

3.3 规划时段

国家农业综合开发黄土高原塬面保护项目,投资计划为3年一个周期。该项目2017年开始实施,目前已实施2年。本规划本着与《水利部黄土高塬沟壑区“固沟保塬”综合治理规划(2016-2025年)》时段不冲突,与农业综合开发黄土高原塬面保护项目下一个投资时段相衔接(2020-2022年),确定本“固沟保塬”规划时段为2019-2022年。

3.4 规划区域与重点

《水利部黄土高塬沟壑区“固沟保塬”综合治理规划(2016-2025年)》中,明确了山西省需治理的黄土塬为576个,其中塬面较为完整、连续、面积大于1.0 km2的塬为107个,集中分布在临汾市西部6县。本规划以这107个塬为核心,根据建设能力,按照先易后难、轻重缓急、效益优先的原则,并优先考虑重点塬以及危害为1级、2级的侵蚀沟。

3.5 规划目标与任务

3.5.1 规划目标

综合治理水土流失,保护塬面,控制侵蚀沟发生发展,改善农村生产生活条件和城镇人居环境,促进区域经济社会发展。到2022年治理度达到64%以上,林草覆盖率达到34%。

3.5.2 规划任务

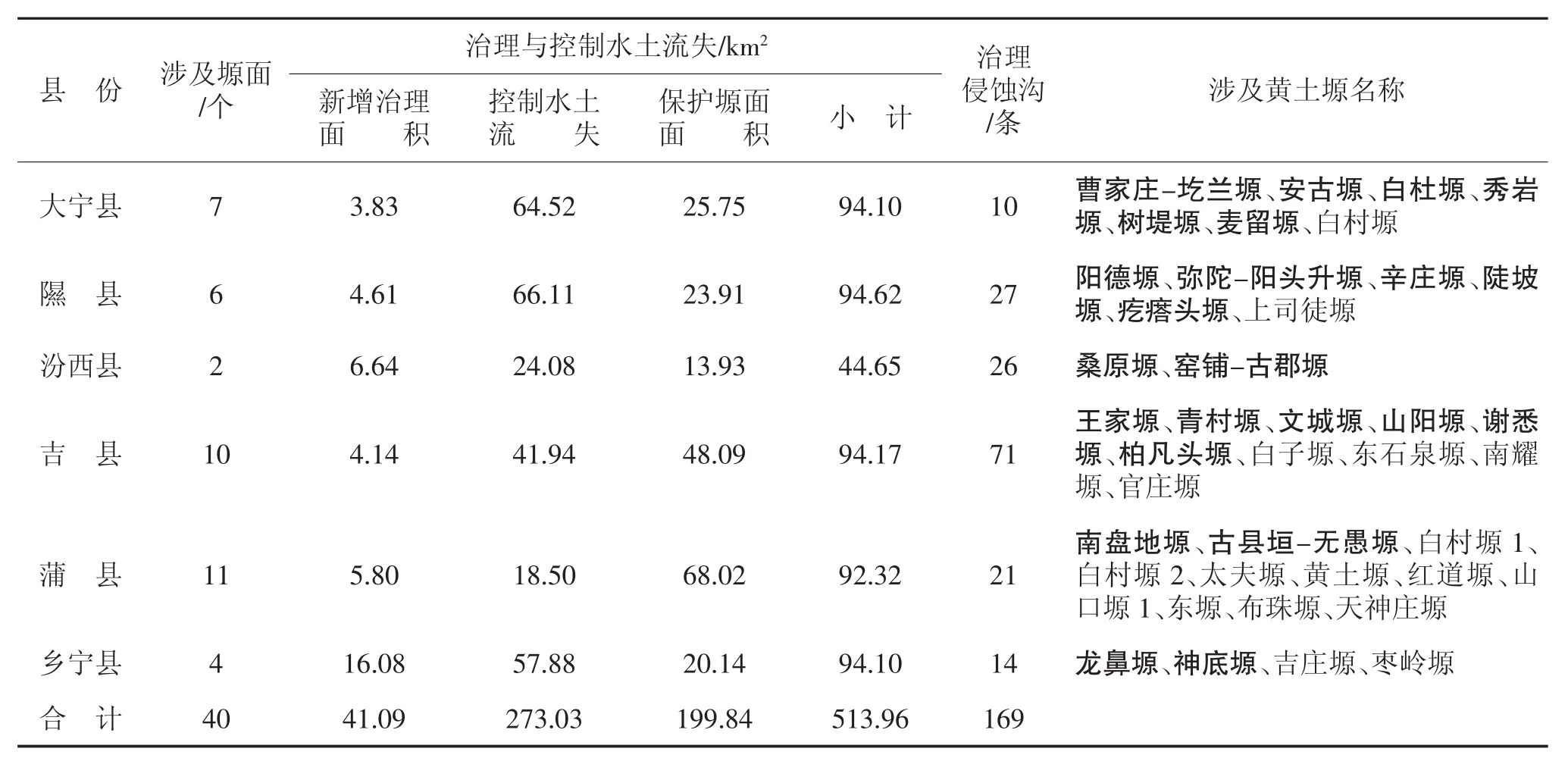

根据项目区2017年水土流失综合治理情况及2018年投资计划,确定2019-2022年,治理与保护黄土塬40个,治理侵蚀沟169条。

3.6 综合治理规模

根据《水利部黄土高塬沟壑区“固沟保塬”综合治理规划(2016-2025年)》,结合目前的治理情况和规划目标与任务,确定综合治理规模为:治理与控制水土流失面积513.96 km2,其中,治理水土流失面积41.09 km2,控制水土流失面积273.03 km2,保护塬面面积199.84 km2(详见表2)。

4 综合治理布局与措施配置

4.1 综合治理布局

表2 “固沟保塬”综合治理规划规模

根据黄土残塬沟壑区的地形地貌特点、水土流失发生发展规律和区域经济社会发展要求,以塬及嵌入塬周的侵蚀沟为单元,因地制宜,因害设防,综合治理,以沟养塬,在塬面、沟头、沟坡、沟底构筑“四道防线”,自上而下,层层设防,节节拦蓄。

4.1.1 区域布局

以保护塬面为中心,通过实施蓄排引水、塬面坡耕地整治与沟头防护工程,防止沟头前进和沟岸扩张,保障塬边线稳定不后退,有效遏制塬面侵蚀,保塬固沟。同时,推广普及旱作农业技术,发展特色林果等优势产业。

4.1.2 重点布局

以塬及嵌入塬周的侵蚀沟为单元进行综合治理,建立支毛沟治理和小型雨水集蓄利用及径流排导相结合的固沟保塬体系,注重塬边沟头防冲措施建设,加强对现有林草植被的保护,提高土地生产力,促进经济林果特色产业发展。

4.2 综合治理措施配置

4.2.1 治理措施体系

按照塬面(包括塬坡)、沟头、沟坡和沟道分布,建立四大防护体系,即:以条田埝地为核心的田、林、路、村等相配套的塬面塬坡综合防护体系,以修筑沟边埂、排洪渠、防护林带等为核心的拦、导、排相结合的沟头防护体系,以缓坡修梯田或种植经济林、陡坡整地造林种草为核心的沟坡防护体系,以沟道修筑谷坊、小型淤地坝等工程建设为主兼营防冲林的沟道防护体系。

4.2.2 塬面措施配置

塬面(包括塬心至塬边线区域)地势相对平缓,是工农业生产活动集中区,城乡住宅、工矿、交通等占地相对较大,是径流的主要产区。洪水径流由岭—塬面—塬坡—坳地汇入集流槽,再经胡同、道路输送至沟头泻入沟谷,这是导致沟头前进、沟岸扩张、塬面萎缩的主要原因。在治理措施上,主要配置水窖、涝池等小型集洪、蓄水工程,以减少塬面径流下泄,加强雨水利用,巩固改造梯田、埝地,配套节水灌溉设施,发展高效农业和旱作农业。

(1)小型蓄水保土工程。选择村镇周边地势低洼、土质抗蚀性好、有足够集水范围的地方,建设水窖、涝池等集洪、蓄水工程,适当提高建设标准,注重工程安全,与田、林、路统筹衔接,防洪排涝,调控塬面径流。大宁、隰县、汾西和蒲县,以原有涝池改造为主,进行清淤、池底池壁采用浆砌石或钢筋混凝土防护;吉县、乡宁以新修涝池为主,吉县为方形钢筋混凝土池,乡宁县为1 000 m3标准圆形池,考虑安全,需在池周边布设防护围栏。

水窖主要修建在村旁、路旁有足够地表径流来源的地方,窖址处应有深厚坚实的土壤,距沟头、沟边20 m以上,容量一般30-50 m3。

(2)坡改梯工程。对零星缓坡梯田和条田、埝地进行整合治理,扩大单块耕地面积,田边修建地边埂,配套田间道路,增加高标准基本农田,提高土地生产力,为实现机械化和水利化创造条件。

新修梯田,选择土质较好、坡度较缓(5°-15°)、离村庄近、交通方便的坡耕地建设,地块相对集中连片,沿等高线布设,大弯就势,小弯就直,并与田间道路和小型蓄排水工程相结合。

(3)经果林与水土保持林。在塬坡选择离村较近、地形较缓、背风向阳的坡耕地,栽植经济林果。整地方式可采用水平阶,沿等高线布设,上下间距3-5 m,阶面宽1.0-1.5 m,单行坑穴栽植,穴坑直径60 cm,深60 cm,根据树种苗木大小确定栽植密度。

在塬坡的荒草地,营造水土保持林,以片状纯林为主。采取鱼鳞坑整地,沿等高线布设,“品”字形排列。一般行距2-3 m,穴距2 m。

4.2.3 沟头措施配置

主要针对危害严重和较严重的1级、2级沟道。沟头进行沟边埂及防护林带建设,拦截塬面径流,防止雨洪下泄,通过排洪渠、竖井等排水工程疏导雨洪,防止水土流失;居民点及城镇周边沟头侵蚀危害严重的部位,进行沟头填埋,阻止沟头前进,维护城镇安全。

(1)沟头防护工程。沿塬边沟头线修建挡水埂(墙),配套修建竖井、排洪渠、截排水沟(管)等沟头排水设施及径流利用工程,在重点地段树立标志碑,建立警示标志。有条件的结合开发建设项目弃土处理,进行沟头填土整治及后续开发利用。

沟边埂设在支毛沟沟头塬边上,采用梯形断面,内外边坡均为1∶0.75,顶宽0.5 m,底宽1.25 m,高0.5 m,建筑材料为黄土,压实度不小于0.93。

在梯田、林草与坡耕地、荒坡的交界处,布设截水沟。当无措施坡面较长时,增设几道截水沟,截水沟的间距一般20-30 m。蓄水型截水沟基本上沿等高线布设,排水型截水沟应与等高线取1%-2%的比降,并与坡面排水沟相接,连接处作好防冲措施。

在坡面截水沟的两端或较低一端布设排水沟,以排除截水沟不能容纳的地表径流。排水沟的末端连接蓄水池或天然排水道。排水沟的比降,根据其排水去处的位置而定:当排水出口的位置在坡脚时,排水沟大致与坡面等高线正交布设;当排水去处的位置在坡面时,排水沟可基本沿等高线或与等高线斜交布设;无论怎样布设,都必须做好防冲措施。

为控制雨水径流对沟头的冲刷,需将地面汇集的雨水通过竖井或排水管道或排洪渠排放至沟底。目前,乡宁、蒲县多采用钢筋混凝土竖井排水,下部连接消力池或消力井、涵洞、明渠进入沟道;吉县、大宁、隰县、蒲县多为排水管道排水,尾部连接消力池、明渠进入沟道。

(2)沟头防护林带。结合沟头防护工程的建设,选择当地适生的树草种,沿沟头挡水埂(墙)栽植防护林带,裸露面撒播种草,增加沟头防护措施抗蚀能力。

在沟头防护工程周边,结合项目区实际,栽植水土保持林。整地方式可采用水平阶整地,沿等高线布设,上下间距3-5 m,阶面宽1.0-1.5 m,单行坑穴栽植。一般坑穴为圆柱体,直径30-60cm、深40-60cm。

4.2.4 沟坡措施配置

沟坡范围包括塬边线以下、沟谷线以上区域,地形较破碎,地面坡度多在15°-45°,沟深坡陡,土壤为黄绵土,土层深厚,现状以人工林草地和天然草地为主,兼有少量农耕地,水土流失严重。主要进行林草植被保护和建设,辅以排水(洪)设施及拦挡工程,建设地质灾害防治工程,减轻水土流失。

(1)经果林。根据沟坡立地条件,在25°以下的坡地进行土地整治,营造经果林。

(2)造林种草。对荒草地采取水平沟、鱼鳞坑整地,营造水土保持林;根据已有林地林分情况,采取补植补造等措施,改善林分组成,增强水土保持能力。对裸露地等采取人工造林种草措施。

(3)封禁治理。在水土流失较轻的疏林地、荒山荒坡草地,实施封禁治理,落实封禁管护范围、面积和管护人员,制定管护制度,落实好管护职责。树立封禁标志牌,布设围栏。

4.2.5 沟道措施配置

沟道范围包括沟谷、沟底和河流水系等区域。该区域地形破碎,沟深坡陡,沟道断面多呈“U”形和“V”形,比降多在3%-15%之间。植被以天然草地为主,现存少量人工林。水土流失异常活跃,是泥沙主产区。治理以谷坊等小型沟道工程为主,必要时修建小型淤地坝,并在沟底营造防冲林,缓洪阻沙。

(1)谷坊工程。在支毛沟自上而下修建柳谷坊、石谷坊等,抬高侵蚀基准,控制沟道下切。谷坊工程应与小流域综合治理的其他措施相配合,以达到共同控制沟壑侵蚀的目的。根据沟道比降、集水面积、防洪标准,确定其间距、位置、数量、结构形式及断面尺寸。一般修建在沟底比降大(5%-10%或更大)、下切剧烈发展的地段,以减少沟蚀。坝址要求“口小肚大”,沟底和岸坡地形、地质状况良好,取用建材比较方便。

(2)淤地坝工程。通过论证,在确有需要的支毛沟布设中小型淤地坝,控制泥沙下泄。坝型以土坝为主,一般两大件,通过卧管涵洞或溢洪道排除超标准洪水。

(3)沟道防冲林。在沟底、沟滩营造防冲林,以提升沟道防冲抗蚀能力,改善沟道生态环境。

4.3 规划措施汇总

根据上述不同地域综合治理措施配置布局,结合已实施的情况,规划的具体治理措施与数量为:新增水平梯田1 284.10 hm2,经济林465.10 hm2,水土保持林1 610.20 hm2,封育750.00 hm2;控制保护措施为:修建水窖2座,涝池102座,小型淤地坝10座,谷坊59座,沟头埂409 896 m,截排水沟21 828 m(综合治理措施分县情况详见表3)。除此外,需新建沉砂池102座,道路75.7 km,排洪渠2 223 m,消力池60座,竖井39座,消力井125座,涵洞4 706 m,排水管道19 101 m,排水明渠31 739 m。

表3 规划“固沟保塬”综合治理措施汇总表

5 投资匡算与实施安排

5.1 投资匡算

根据水土保持工程投资编制相关规定和编制方法,依照规划的综合治理措施数量及工程量,进行投资匡算。结果为:工程总投资23 573.49万元,其中工程措施18 613.64万元,林草措施2 610.74万元,封育措施75.00万元,独立费用2 274.11万元。

5.2 年度实施安排

5.2.1 2019年度

治理与控制水土流失面积185.62 km2,具体实施措施与工程为:梯田329.6 hm2,经济林139.0 hm2,水保林721.1 hm2,封育200.0 hm2;水窑2座,涝池30座,谷坊17座,小型淤地坝2座,沉砂池30座;塬面截排水沟2 825 m,沟头埂121 031 m,沟边截水沟500 m,沟边排水沟2 200 m,排洪渠139 m,消力池9座,竖井5座,消力井33座,涵洞793 m,排水管道4 731 m,排水明渠4 726 m;施工道路16.3 km。需投资6 108.00万元。

5.2.2 2020年度

治理与控制水土流失面积111.07 km2,具体实施措施与工程为:梯田298.5 hm2,经济林83.0 hm2,水保林307.5 hm2,封育200.0 hm2;涝池30座,谷坊16座,小型淤地坝3座,沉砂池30座;塬面截排水沟3 366 m,沟头埂111 355 m,沟边截水沟350 m,沟边排水沟2 698 m,排洪渠1 992 m,消力池17座,竖井13座,消力井43座,涵洞1 309 m,排水管道5 266 m,排水明渠12 480 m;施工道路27.4 km。需投资6 303.47万元。

5.2.3 2021年度

治理与控制水土流失面积111.70 km2,具体实施措施与工程为:梯田402.1 hm2,经济林96.3 hm2,水保林205.9 hm2,封育200.0 hm2;涝池26座,谷坊15座,小型淤地坝3座,沉砂池26座;塬面截排水沟2 480 m,沟头埂113380m,沟边排水沟5188m,消力池24座,竖井17座,消力井30座,涵洞1 915 m,排水管道4 849 m,排水明渠10 727 m;施工道路18.8 km。需投资6 599.01万元。

5.2.4 2022年度

治理与控制水土流失面积105.58 km2,具体实施措施与工程为:梯田253.9 hm2,经济林146.8 hm2,水保林375.7 hm2,封育150.0 hm2;涝池16座,谷坊11座,小型淤地坝2座,沉砂池16座;塬面截排水沟1 871 m,沟头埂64 130 m,沟边截水沟350 m,排洪渠92 m,消力池10座,竖井4座,消力井19座,涵洞689 m,排水管道4 255 m,排水明渠3 806 m;施工道路13.2 km。需投资4 563.02万元。

6 规划实施保障措施

6.1 加强组织领导

各县要切实履行地方政府的水土保持主体责任,加强组织领导,积极筹措建设资金,做好规划实施的组织协调、中期评估和绩效评价,高标准、严要求,全面扎实开展实施,加快推进“固沟保塬”综合治理。

6.2 创新投资机制

充分利用好水土保持补偿费等支持政策,多措并举加大地方投入。同时,完善投资政策机制,通过政策调动、典型带动、效益驱动等方式,鼓励和引导社会资本参与水土流失治理,并在资金、技术等方面予以扶持。

6.3 强化建设管理

各级水行政主管部门要积极协商有关部门,简化审批工作流程,加快工程招投标、施工准备和竣工验收等项工作进度。加强监督检查和技术指导,通过加强工程建设管理,确保工程安全、资金安全、干部安全和生产安全。

6.4 加强舆论宣传

充分利用广播、电视、报纸、杂志等传统新闻媒介和微信、客户端等新媒体,广泛深入宣传项目实施意义、做法、成效、经验与典型,推广示范样板工程,提高项目知名度,努力营造全民参与支持的良好氛围。各级水利水保部门,要建立长效机制,及时总结交流和反映工作动态,推动项目顺利建设。