外部获得专利能促进家族企业技术创新吗?

2019-11-08于健南

于健南

一、引 言

民营企业在我国经济发展中具有重要作用。习近平总书记指出民营经济贡献了我国50%以上的税收,60%以上的国内生产总值,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业,和90%以上的企业数量。民营企业已经成为推动我国经济发展不可或缺的力量,成为创业、就业的主要领域,技术创新的重要主体。而我国民营企业的绝大多数属于家族企业。根据全国工商联2016年第十二次全国私营企业抽样调查的数据,2016年由本人或家族持有的企业权益资本的情况是:“一人企业”占93.5%,“独资企业”占92.9%,“合伙企业”占7.1%,“有限责任公司”占83.1%,“股份有限公司”占68.8%。可见,研究民营企业的技术创新离不开家族控制对企业技术创新的影响这个基本问题。

对于这个问题国内外已有大量研究成果。学者们基于不同视角得出了家族控股可能存在支持和抑制技术创新两种效应。支持观从家族大股东的经营目标、动机、家族认同感与企业认同感、代理成本和契约成本等方面出发,认为家族股权的集中导致家族利益与企业利益的高度一致,从而有利于企业技术创新。抑制观则认为家族控股会加剧第二类代理成本,使控制性股东更倾向于谋取私人收益、导致投资风险不能有效分散、家族倾向于保护控制权与代际传承两个情感维度,最终会影响企业的创新意愿,降低技术创新投入强度,从而不利于企业技术创新。

上述研究结论提示我们:家族控股是把双刃剑,与其相伴而生存在两种力量,一种是促进技术创新的力量,另一种则是抑制技术创新的力量。随着家族控股水平的变化,家族企业内部这两种力量也会发生此消彼长的变化。因此,家族控股水平与企业技术创新之间可能存在一种较为复杂的关系而不是简单的线性关系,这还有待于我们进一步探索。其次,家族控制权是家族企业在创立过程中形成的,对家族企业的长期稳定和发展具有重要作用,很难在短期内发生较大的改变。当家族控制权表现出抑制企业技术创新的情况时,如何能够在不改变家族控制权的条件下扭转这一不利局面,化消极因素为积极因素?这也是家族企业技术创新研究中迫切需要回答的一个重要问题。

创新活动总是嵌入在有效的互动或多种社会联系中,利用现存知识并获取、吸收外部知识成为公司提高技术创新能力的关键。中国高铁从2004年起步,在短短的十几年间,通过引进外国专利技术、消化吸收、再创新,完成了高铁“三级跳”,成功研制出新一代CRH380型高速列车。现在的中国高铁在速度和平稳性上都已超越日本新干线。中国高铁成功的背后是对欧洲和日本高铁技术的大量引进,研制期间仅支付的专利费用至少也有几十亿元人民币。与之类似的是深圳高科技产业的发展。深圳高科技产业的起步正是从“买专利”开始的,逐步经过跟踪模仿到自主创新。以超多维、光峰光电为代表的创新企业正是依靠专利购买,迅速抢占产业发展制高点,实现了从“买专利”向“卖专利”的跃升。中国高铁和深圳高科技企业通过获得外部专利实现跨越式发展的例子给了我们一个重要的启示:家族企业借助从外部获得专利是否能够改变上述家族控制对技术创新的不利影响?

家族企业从外部获得专利主要有两种方式,即专利购买和并购获得专利。二者各有特点,专利购买具有针对性强、投入低、见效快,能够提高家族企业的研发效率等优点,特别适用于中小型家族企业。而并购获得专利有利于与被并购方进行资源整合,提升企业技术创新平台和中长期技术创新能力,但并购需要较高的投入,且技术并购与企业技术创新之间的关系会受到并购企业自身吸收能力、相对技术差异等内外因素的影响。那么,专利购买和并购获得专利这两种外部获得专利的方式是否都能够改变家族控制对技术创新的不利影响?两者的效果以及使用范围有什么不同?它们的作用机制如何?这些问题目前尚不十分清晰。但毫无疑问,这些问题的解答对于克服家族控制对技术创新的束缚,提升家族企业技术创新的能力具有重要意义。

本研究以上述问题为出发点,在借鉴已有相关成果的基础上,选取沪深两市上市家族公司为研究样本,运用理论分析与实证检验相结合的方法,研究我国家族企业家族控制与技术创新的关系,以及外部获得专利对二者关系的调节效应。本文的学术贡献主要在于:(1)运用新的研究方法研究了我国家族企业家族控制与技术创新的关系。验证了不同的家族控制水平对技术创新具有不同的作用:适中的家族控制对企业技术创新没有显著影响,较高的家族控制会抑制企业技术创新。(2)发现外部获得专利对家族控制与创新产出的关系具有一定的正向调节效应,但不同的专利获得方式以及同一种方式对不同家族控制水平的企业调节效果不同。并购获得专利的调节范围更广,且其对家族控制权较高企业的调节效应更强。(3)外部获得专利对家族控制与研发投入的关系没有调节效应。(4)外部获得专利对创新产出的正向调节效应不是通过提高研发投入产生的,而是通过提高企业研发投入的使用效率产生的。上述研究成果丰富了我国家族企业技术创新的相关理论,并为提高家族企业技术创新绩效提供了理论指导。

二、理论分析与研究假设

(一)家族控制权与企业技术创新

家族控制权与企业技术创新之间具有密切的联系。在家族企业中,控股家族通过控制企业董事会,对企业的研发资金、人力资源等技术创新要素的配置具有重大影响。从代理理论的视角来看,家族控制权与企业技术创新的关系受到两种因素的影响——家族股东的道德风险与风险厌恶。这两种因素与家族控制权的比例有密切的关系。在家族控制权较低时,家族利益与企业利益差异较大,隧道挖掘的诱惑增大,控股家族的道德风险较高,创新动力较低。企业中、小股东的投资视野较之家族大股东为短,其参与企业日常经营会导致企业更强的短期盈利倾向。这类主体的参与也会增加企业所拥有的特殊知识的外泄风险,并造成更强的机会主义威胁。在这些因素的共同作用下,这类家族企业的技术创新水平可能降低。随着家族控股比例的提高,家族利益与企业利益更加趋于一致,控股家族的道德风险将显著下降。这时控股家族更注重企业的长远发展,而不是短期效益和隧道挖掘,愿意做出多年后才能收回成本的长期投资。他们有动机(如家族传承)利用自身资源和决策能力支持企业的技术创新活动。由于股权集中有利于降低与技术创新相联系的代理成本和契约成本,从而支持了企业的技术创新。然而,随着家族控股比例的进一步提高,在减少道德风险的同时,也导致了另一种代理冲突——家族大股东风险厌恶的出现。由于家族股东的投资集中且单一,其投资风险不能有效分散,导致家族利益完全暴露在家族企业的经营风险之中,二者一损俱损,一荣俱荣。技术创新存在失败的可能,控股家族持股越高,越不愿冒着家族财富缩水的风险将大笔资金投入技术创新。这种风险厌恶达到一定程度后将会降低家族企业对技术创新的投资。杨建君等发现控制性家族股东会有意识地规避高风险、高不确定性的自主创新行为。侯延琨也指出技术创新风险与收益的不匹配是制约企业投入基础研发、创新性研发的重要因素。

可见,当家族控制权适中时,由于家族大股东道德风险降低,可能提高对技术创新的支持。具体表现为家族控制权适中的企业研发投入增加,进而创新产出提高。而当家族控制权较高时,家族大股东的风险厌恶成为影响企业技术创新的主要代理冲突。家族大股东为规避创新风险可能降低对技术创新的支持。具体表现为家族控制权较高的企业研发投入减少,进而创新产出下降。如果将家族控制权较低的企业作为比较基础,前述家族控制与技术创新之间的关系可绘制如图1所示。

—— 平均研发投入或产出

据此提出以下假设:

H1a:限定其他条件,家族控制权比例适中的家族企业研发投入较多。

H1b:限定其他条件,家族控制权比例适中的家族企业创新产出较多。

H1c:限定其他条件,家族控制权比例较高的家族企业研发投入较少。

H1d:限定其他条件,家族控制权比例较高的家族企业创新产出较少。

(二)专利购买的调节效应

专利购买是家族企业获得外部专利技术的渠道之一,由于它具有投资小、见效快的特点,尤其适合规模较小的家族企业。研究发现企业自由现金流与大股东的道德风险具有密切关系。何芳丽等发现当自由现金流为正时,自由现金流会引起终极股东的掏空行为。杨淑娥等指出较少的自由现金流可以有效地约束终极控制股东的掏空行为。而抑制控股股东的掏空行为会促进企业技术创新。购买专利的支出是一项使用目标和范围十分清晰的支出,这项支出的发生不仅可以减少家族股东控制的自由现金流,而且可以有效防范家族股东利用研发支出的模糊性进行盈余管理,从而进一步降低了家族股东的道德风险。然而,专利购买对企业自由现金流和盈余管理的抑制作用在家族控制权不同的家族企业中会产生不同的效果。家族控制权比例适中的家族企业在专利购买后,家族股东的道德风险会进一步降低,进而促使研发投入和产出进一步增加。但专利购买投资较小,专利技术和专利价值仍具有一定的不确定性,购买专利还不足以改变家族大股东对企业技术创新的预期。因此,家族控制权比例较高的家族企业在专利购买后,家族大股东对技术创新风险厌恶的程度可能不会发生明显改变,其研发投入和产出仍然较少。综合上述分析提出以下假设:

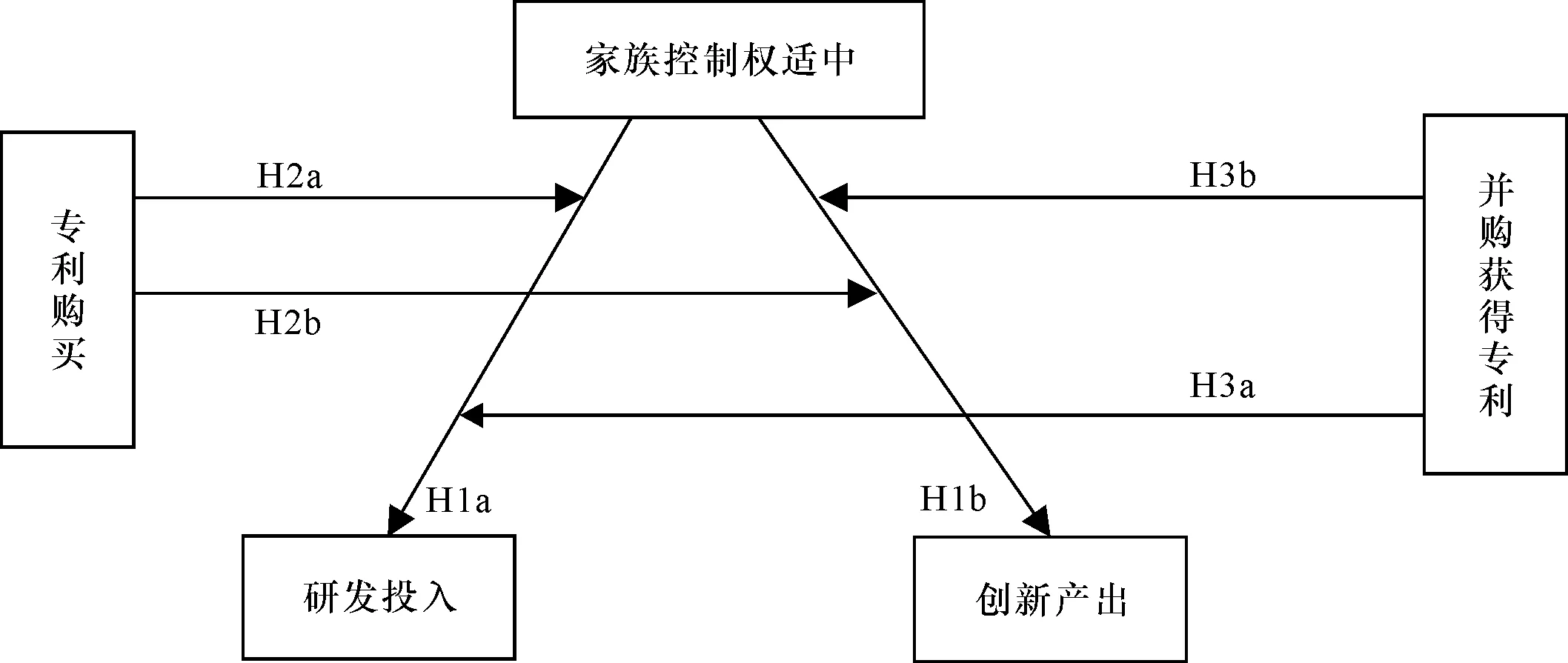

H2a:限定其他条件,专利购买对家族控制权比例适中的家族企业的研发投入具有正向调节效应。即专利购买后,家族控制权比例适中的家族企业的研发投入进一步增加。

H2b:限定其他条件,专利购买对家族控制权比例适中的家族企业的创新产出具有正向调节效应。即专利购买后,家族控制权比例适中的家族企业的创新产出进一步增加。

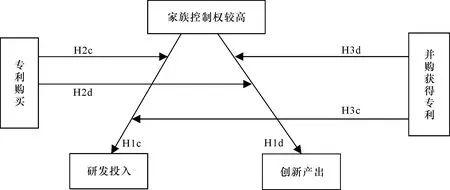

H2c:限定其他条件,专利购买对家族控制权比例较高的家族企业的研发投入不具有正向调节效应。即专利购买后,家族控制权比例较高的家族企业的研发投入没有显著增加。

H2d:限定其他条件,专利购买对家族控制权比例较高的家族企业的创新产出不具有正向调节效应。即专利购买后,家族控制权比例较高的家族企业的创新产出没有显著增加。

(三)并购获得专利的调节效应

并购获得专利是家族企业获得外部专利技术的另一条渠道,由于并购需要投入较多的资金,因此这一渠道适合于规模较大,资金实力较为雄厚的家族企业。并购获得专利需要投入较多的资金,因此这一渠道也可以减少家族股东控制的自由现金流,降低家族股东的道德风险。曹湘平等发现并购后两年,企业自由现金流显著下滑。而马金城等则指出自由现金流量在管理层滥用权力过程中起部分中介作用。对于家族控制权比例适中的家族企业,并购后家族股东的道德风险进一步降低,进而研发投入和产出进一步增加。此外,通过并购获得专利投入的资金量较大,除了获得被并购方的多项专利技术外,还可以获得非专利技术,对被并购方研发资源进行整合,提升企业的研发平台和创新能力。屈晶发现技术并购有利于企业迅速获取与整合被并方的技术知识,有效提高主并方创新能力与创新绩效。对于家族持股比例较高的家族企业,并购后增强了家族股东对企业自身研发能力的信心,使其对企业的研发产出有了更加稳定的预期,降低了企业研发活动的不确定性,从而减弱了家族大股东对企业技术创新的风险厌恶,进而其研发投入和产出会相应增加。综合上述分析提出以下假设:

H3a:限定其他条件,并购获得专利对家族控制权比例适中的家族企业的研发投入具有正向调节效应。即并购获得专利后,家族控制权比例适中的家族企业的研发投入进一步增加。

H3b:限定其他条件,并购获得专利对家族控制权比例适中的家族企业的创新产出具有正向调节效应。即并购获得专利后,家族控制权比例适中的家族企业的创新产出进一步增加。

H3c:限定其他条件,并购获得专利对家族控制权比例较高的家族企业的研发投入具有正向调节效应。即并购获得专利后,家族控制权比例较高的家族企业的研发投入进一步增加。

H3d:限定其他条件,并购获得专利对家族控制权比例较高的家族企业的创新产出具有正向调节效应。即并购获得专利后,家族控制权比例较高的家族企业的创新产出进一步增加。

(四)研究假设小结

上述各研究假设及相互关系可概括如图2、图3所示。

图2 与家族控制权适中相关的假设

图3 与家族控制权较高相关的假设

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本研究选取沪深两市上市家族公司为研究样本。由于企业外部获得专利(专利购买和并购获得专利)的信息披露自2014年才开始,该数据尚在逐年完善之中,因此本文选取2014—2016年相关数据为研究对象,并遵循以下原则筛选上市家族公司:(1)公司为中国内地非金融类上市公司。(2)公司在考察期内实际控制人为自然人或家族,且其拥有的上市公司控制权比例不低于10%。(3)剔除财务状况异常的PT和ST公司。(4)剔除数据不全的公司。经过严格筛选最终得到475家样本公司。公司专利申请数据、研发投入数据及财务数据均来源于国泰安CSMAR数据库。企业专利购买和并购获得专利数据来自于企业年度财务报表附注,经手工收集整理得到。

(二)变量设计

本研究的变量主要包括被解释变量、解释变量、调节变量以及控制变量四个部分。各有关变量定义见表1。

表1 研究变量及定义

对各变量的具体解释如下:

1.被解释变量

本研究用公司申请发明专利数量(Pat

)衡量技术创新产出;用研发投入强度(R

&D

),即研发支出与营业收入的比值衡量企业研发投入。考虑到企业研发成果的滞后性,本文参照Ahuja和Katila的研究,计算外部获得专利当年(2015年)与获得专利后第二年(2016年)申请发明专利数之和(S

)作为创新产出指标;并借鉴Ma的研究对上述数据加1后取自然对数,即Pat

=ln(1+S

)。2.解释变量

本研究用家族控制权比例作为解释变量,运用三分位数将外部获得专利前一年(2014)的家族控制权比例分为较高(Hig

)、适中(Med

)和较低(Low

)三组,设置两个虚拟变量Hig

和Med

。Hig

表示家族控制权比例较高,当家族持有的企业控制权比例属于较高组时Hig

取值为1,否则取值为0;Med

代表家族控制权比例适中,当家族持有的企业控制权比例属于适中组时Med

取值为1,否则取值为0。3.调节变量

本研究用专利购买(Pbu

)和并购获得专利(Acq

)作为调节变量,取值于企业年度财务报表无形资产附注——专利权本期购置金额(B

)及专利权本期企业合并增加额(M

),经手工收集整理得到。并借鉴Ma的研究对上述数据加1后取自然对数,即Pbu

=ln(1+B

);Acq

=ln(1+M

)。本研究使用2015年专利购买和并购获得专利的数据作为研究对象。4.控制变量

为更好地揭示家族控制对企业技术创新的影响,根据以往的研究本文对公司规模(Siz

)、盈利能力(Roe

)、资产负债率(Lev

)、成长能力(Gro

)、企业价值(Tq

)、成立年限(Age

)及行业(Ind

)等变量进行控制。公司规模,用外部获得专利前一年(2014)总资产的自然对数表示。

盈利能力,用外部获得专利前一年(2014)的净资产收益率衡量。

资产负债率,用外部获得专利前一年(2014)总负债与总资产的比率衡量。

成长能力,用外部获得专利当年(2015)主营业务收入增长率衡量,即(外部获得专利当年主营业务收入-上一年主营业务收入)/上一年主营业务收入。

企业价值,用外部获得专利前一年(2014)的托宾Q

值衡量。成立年限,用截至获得专利当年(2015)企业成立的年数衡量。

行业,虚拟变量,表示企业的行业分类。按照证监会的行业分类标准,若公司属于制造业,则赋值为1,否则赋值为0。

(三)研究模型

为了检验提出的研究假设,本文构建以下6个计量模型:

Pat

=β

+β

Med

+β

Hig

+β

Control

+ε

(1)

Pat

=β

+β

Med

+β

Hig

+β

Med

×Pbu

+β

Hig

×Pbu

+β

Control

+ε

(2)

Pat

=β

+β

Med

+β

Hig

+β

Med

×Acq

+β

Hig

×Acq

+β

Control

+ε

(3)

R

&D

=β

+β

Med

+β

Hig

+β

Control

+ε

(4)

R

&D

=β

+β

Med

+β

Hig

+β

Med

×Pbu

+β

Hig

×Pbu

+β

Control

+ε

(5)

R

&D

=β

+β

Med

+β

Hig

+β

Med

×Acq

+β

Hig

×Acq

+β

Control

+ε

(6)

其中,Med

×Pbu

表示家族控制权适中与专利购买的交叉项,Hig

×Pbu

表示家族控制权较高与专利购买的交叉项,Med

×Acq

表示家族控制权适中与并购获得专利的交叉项,Hig

×Acq

表示家族控制权较高与并购获得专利的交叉项。Control

表示控制变量,包括公司规模(Siz

)、盈利能力(Roe

)、资产负债率(Lev

)、成长能力(Gro

)、企业价值(Tq

)、成立年限(Age

)及行业(Ind

)。模型(1)、模型(4)主要考察家族控制权与企业技术创新间的关系,验证H1。模型(2)、(5)主要考察专利购买是否在家族控制权与技术创新间发挥调节作用,验证H2,若Med

×Pbu

或Hig

×Pbu

显著,则说明调节效应成立。模型(3)、模型(6)主要考察并购获得专利是否在家族控制权与技术创新间发挥调节作用,验证H3,若Med

×Acq

或Hig

×Acq

显著,则说明调节效应成立。四、实证分析

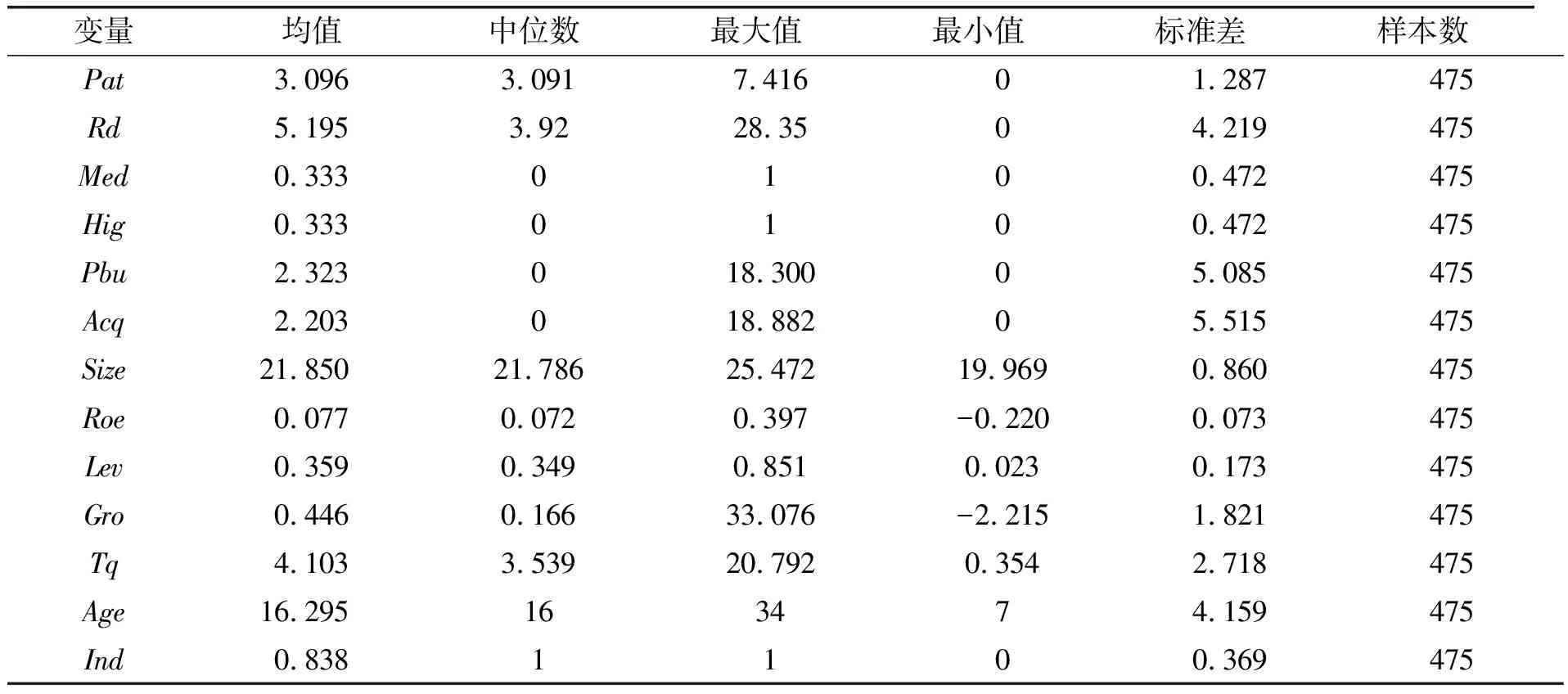

(一)描述性统计分析

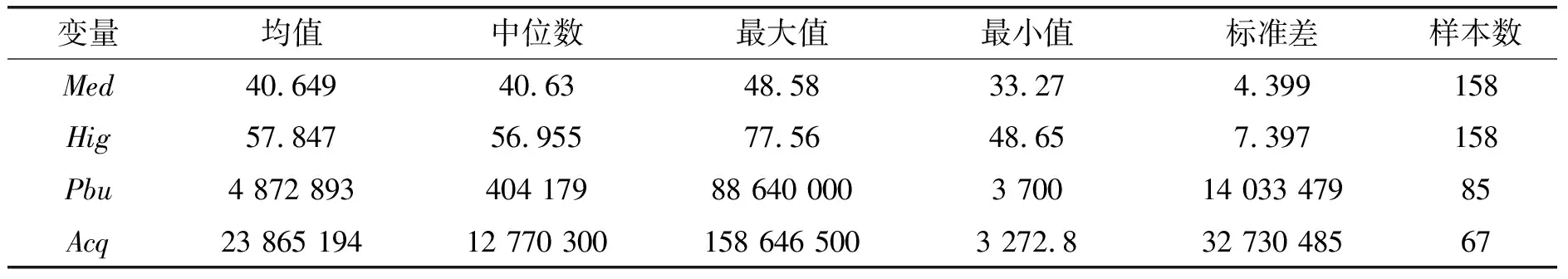

表2报告了主要变量的描述性统计特征。其中,Pat

均值为3.096,最小值为0,最大值为7.416,中位数为3.091,表明样本公司技术创新绩效两级差异明显;R

&D

均值为5.195,最大值为28.35,最小值为0,中位数为3.92,表明样本公司中超过一半的公司研发支出与营业收入的比值接近或超过4%,基本达到高新技术企业的标准,家族上市公司对研发投入较为重视;Med

和Hig

都是虚拟变量,且按照三分位数取值,因此统计结果相同。Pbu

均值为2.323,最小值为0,最大值为18.300,中位数为0,表明样本公司购买专利的支出偏低,且两级差异明显;Acq

均值为2.203,最小值为0,最大值为18.882,中位数为0,表明我国家族上市公司并购获得专利与购买专利的整体分布较为接近,但更为分散。Siz

均值为21.850,最大值为25.472,最小值为19.969,中位数为21.786,表明样本公司规模差异不大。Roe

均值为0.077,最大值为0.397,最小值为-0.220,中位数为0.072,表明整体而言,样本公司盈利能力较强,但两级差异较大。Lev

均值为0.359,最大值为0.851,最小值为0.023,中位数为0.349,表明整体而言,样本公司负债率不高,但两级差异较明显。Gro

均值为0.446,最大值为33.076,最小值为-2.215,中位数为0.166,表明整体而言,样本公司成长性较好,但两级差异较明显。Tq

均值为4.103,最大值为20.792,最小值为0.354,中位数为3.539,表明整体而言,样本公司企业价值较高,但两级差异较明显。Age

均值为16.295,最大值为34,最小值为7,中位数为16,表明整体而言,样本公司成立时间较长,但两级差异较明显。Ind

均值为0.838,中位数为1,说明样本公司中制造业公司占比较大。

表2 描述性统计分析1

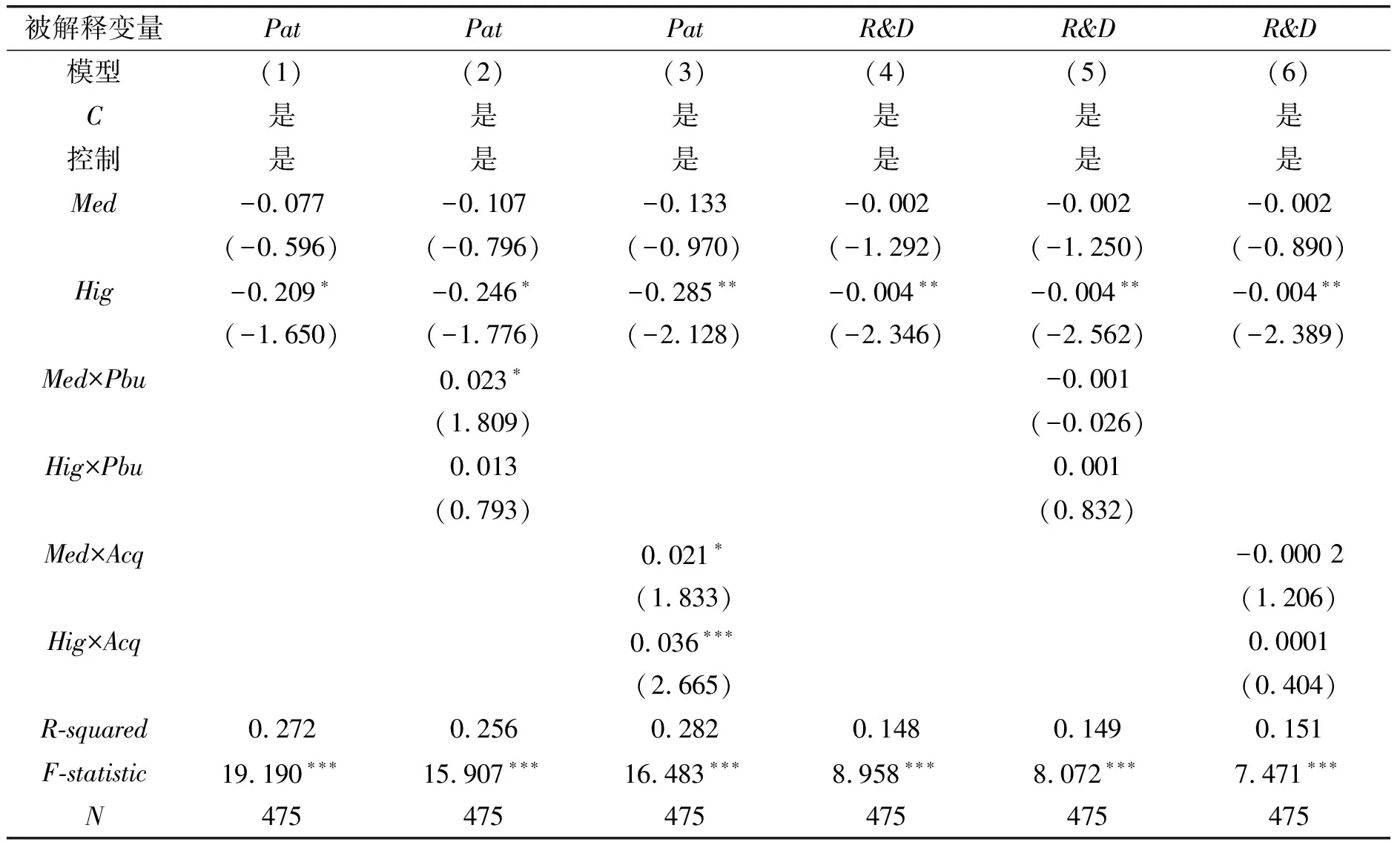

为了更加直观和深入地了解本研究中家族控股和外部专利获得情况,本文对上述两部分变量的原始数据进行了进一步的描述性统计分析,结果详见表3。其中,Med

均值为40.649,最小值为33.27,最大值为48.58,中位数为40.63,表明家族控制适中的样本公司家族控股水平在33%~49%之间,即处于三分之一以上绝对控股以下的水平。Hig

均值为57.847,最小值为48.65,最大值为77.56,中位数为56.955,表明家族控制较高的样本公司家族控股水平基本处于绝对控股的水平。Pbu

均值为4 872 893,最小值为3 700,最大值为88 640 000,中位数为404 179,样本数为85,表明样本公司中只有17.895%的公司从外部购买专利,总体比例较低,且购买金额差异较大。Acq

均值为23 865 194,最小值为3 272.8,最大值为158 646 500,中位数为12 770 300,样本数为67,表明样本公司中只有14.105%的公司通过并购获得专利,比例低于购买专利的公司,但并购获得专利的金额显著大于专利购买的金额。综上可见,总体而言我国上市家族公司家族控制权比例较为分散,公司较为重视研发投入,成长性和财务绩效较好,但技术创新绩效两级差异明显,购买专利和并购获得专利的比例偏低。

表3 描述性统计分析2

(二)回归分析

在进行回归分析之前,本研究对回归变量之间是否存在多重共线性进行了检验。检验发现各变量之间的相关系数均小于0.6,各模型的方差膨胀因子VIF值均小于2,说明模型各变量之间不存在共线性问题。由于本研究使用截面数据进行回归,为消除可能存在的异方差对回归系数有效性的影响,本研究回归分析采用White异方差一致协方差估计。

为验证前文提出的假设,本研究运用Eviews7.2对模型进行OLS回归分析,回归结果如表4所示。

表4 OLS回归分析结果

注:括号内报告的是t

值,、和分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。表4报告了创新产出Pat

(专利申请数量)和研发投入R

&D

(研发投入强度)对各自变量的OLS回归分析结果。模型(1)中Hig

与Pat

显著负相关(β

=-0.213,p

<0.1),Med

与Pat

负相关但不显著,说明较高的家族控制权比例会导致家族股东风险厌恶增加,进而导致创新产出显著减少,从而支持H1d。适中的家族控制权比例虽会减少家族股东的道德风险,但并没有增加企业的创新产出,H1b不成立。模型(2)中Med

×Pbu

与Pat

显著正相关(β

=0.023,p

<0.1),Hig

×Pbu

与Pat

正相关但不显著,说明专利购买对家族控制权比例适中的家族企业的创新产出具有显著正向调节效应,即专利购买会进一步减少家族股东的道德风险,从而提高创新产出,H2b成立。但专利购买对家族控制权比例较高的家族企业的创新产出不具有显著的正向调节效应,即专利购买没有显著减弱风险厌恶对企业技术创新的影响,H2d成立。其原因可能是仅靠提高家族控制权比例降低道德风险不足以增加创新产出,购买专利和提高控制权比例的协同作用才能够提高创新产出;具体来说,购买专利不仅可以减少家族股东控制的自由现金流,而且可以有效防范家族股东利用研发支出的模糊性进行盈余管理,从而进一步降低了家族股东的道德风险。模型(3)中Med

×Acq

与Pat

显著正相关(β

=0.021,p

<0.1),Hig

×Acq

与Pat

显著正相关(β

=0.037,p

<0.01),说明并购获得专利对家族控制权比例适中和较高的家族企业的创新产出都具有显著的正向调节效应,从而支持H3b和H3d。其原因可能是并购获得专利显著降低了家族股东的道德风险(家族控制权适中的企业)以及家族股东对技术创新的风险厌恶(家族控制权较高的企业),进而提高了企业的创新产出。模型(1)至模型(3)的结果说明外部获得专利能够正向调节家族控制与企业创新产出间的关系,但并购获得专利的作用范围更广。并购获得专利对家族控制权适中和较高的企业都具有正向调节效应,而专利购买仅对家族控制权适中的企业具有正向调节效应。这是因为并购获得专利既可以降低家族股东的道德风险(家族控制权适中的企业),又可以减少家族股东对技术创新的风险厌恶(家族控制权较高的企业)。而专利购买则仅可以降低家族股东的道德风险(家族控制权适中的企业),无法减少家族股东对技术创新的风险厌恶(家族控制权较高的企业)。其次,通过比较模型(3)中两个交叉项的系数,发现Hig

×Acq

的系数(0.037)明显大于Med

×Acq

的系数(0.021),说明并购获得专利对家族控制权较高的企业的调节效应更强。这也说明虽然并购获得专利既可以降低家族股东的道德风险(家族控制权适中的企业),又可以减少家族股东对技术创新的风险厌恶(家族控制权较高的企业),但后者的作用效果大于前者。模型(4)中Hig

与R

&D

显著负相关(β

=-0.739,p

<0.1),Med

与R

&D

负相关但不显著,说明较高的家族控制权比例会导致家族股东风险厌恶增加,进而导致研发投入显著减少,从而支持H1c。适中的家族控制权比例虽会减少家族股东的道德风险,但并没有增加企业的研发投入,H1a不成立。模型(5)、模型(6)中的四个交叉项系数均不显著,说明购买专利、并购获得专利对家族控制权比例适中和家族控制权比例较高企业的研发投入都不具有显著的调节效应,从而支持H2c,H2a、H3a和H3c都不成立。综合模型(1)、模型(4)的回归结果,可以发现家族控制对研发投入和创新产出的影响是同步的,这说明不考虑外部获得专利的作用,家族股东是通过调整研发投入来改变创新产出的。综合模型(2)、模型(3)、模型(5)、模型(6)的回归结果,可以发现外部获得专利的调节效应仅对创新产出有效,对研发投入无效。这说明专利购买、并购获得专利对创新产出的正向调节效应不是通过提高研发投入产生的。这可能是由于家族企业的财务资源和融资能力有限,引入外部专利技术需要消耗企业大量资金,家族股东只能转而依靠提高企业研发投入的使用效率来进一步增加创新产出。而引进专利技术后产生的协同效应则为研发投入效率的提高创造了条件。

(三)稳健性检验

为进一步验证上述研究结论,本研究借鉴王珍义等的方法将创新产出用受理专利数测量,借鉴Ma的方法将研发投入用研发支出占当年总资产之比测量,以检验研究结论的稳健性。改变创新产出和研发投入的测量方法后,模型的回归分析结果见表5。

表5 替代变量的回归结果

注:括号内报告的是t

值,、和分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。结果显示:模型(1)中Hig

与Pat

显著负相关(β

=-0.209,p

<0.1),Med

与Pat

负相关但不显著,说明家族控制权比例较高会导致创新产出显著减少,从而支持H1d。家族控制权比例适中没有增加企业的创新产出,H1b不成立。模型(2)中Med

×Pbu

与Pat

显著正相关(β

=0.023,p

<0.1),Hig

×Pbu

与Pat

正相关但不显著,说明对家族控制权比例适中的企业专利购买会正向调节创新产出,从而支持H2b。而对家族控制权比例较高的企业专利购买没有正向调节效应,H2d成立。模型(3)中Med

×Acq

与Pat

显著正相关(β

=0.021,p

<0.1),Hig

×Acq

与Pat

显著正相关(β

=0.036,p

<0.01),说明并购获得专利对家族控制权比例适中和较高企业的创新产出都具有显著的正向调节效应,从而支持H3b和H3d。模型(4)中Hig

与R

&D

显著负相关(β

=-0.004,p

<0.05),Med

与R

&D

负相关但不显著,说明较高的家族控制权比例会导致研发投入显著减少,从而支持H1c。适中的家族控制权比例没有增加企业的研发投入,H1a不成立。模型(5)、模型(6)中的四个交叉项均不显著,说明购买专利、并购获得专利对家族控制权比例适中和家族控制权比例较高企业的研发投入都不具有显著的调节效应,从而支持H2c,H2a、H3a和H3c都不成立。可见,用“受理专利数”替代“申请专利数”测量技术创新产出,用“研发支出占当年总资产之比”替代“研发支出占当年营业收入之比”测量研发投入后,再次验证了家族控制权比例与技术创新之间的关系,以及购买专利、并购获得专利在二者之间的调节效应。实证结果保持不变,说明本文的研究结论具有稳健性。

五、研究结论与启示

(一)研究结论

本研究以2014—2016年沪深两市475家上市家族公司为研究对象,考察了我国家族企业家族控制权比例与技术创新的关系,以及外部获得专利对二者关系的影响。通过实证分析得出如下结论:

其一,较高的家族控制权比例导致风险厌恶增加,进而使研发投入和创新产出减少;适中的家族控制权比例虽引起道德风险减少,但没有增加企业研发投入和创新产出。

其二,外部获得专利对家族控制与创新产出的关系具有一定的正向调节效应,但不同的专利获得方式以及同一种方式对不同家族控制水平的企业调节效果不同。(1)并购获得专利的调节范围更广。专利购买仅对家族控制权比例适中的企业具有正向调节效应,对家族控制权比例较高的企业没有调节效应。而并购获得专利对家族控制权比例适中和较高的企业都具有正向调节效应。(2)并购获得专利对家族控制权较高企业的调节效应更强。

其三,外部获得专利对家族控制与研发投入的关系没有调节效应。

其四,购买专利和并购获得专利对创新产出的正向调节效应不是通过提高研发投入产生的,而是通过提高企业研发投入的使用效率产生的。

(二)研究启示

第一,家族企业应充分利用外部渠道获得专利以促进企业技术创新。本研究发现单纯提高家族控制权比例并不能提高家族企业技术创新绩效,甚至当家族控制权比例较高时对家族企业技术创新还会产生负面影响。而外部获得专利对家族控制与创新产出的关系具有一定的正向调节效应。因此,充分利用购买和并购等外部渠道获得专利是克服家族控制对企业技术创新不利影响的有效手段。其次,本研究发现购买专利和并购获得专利对创新产出的正向调节效应是通过提高企业研发投入的使用效率产生的。而引进专利技术后产生的协同效应则为研发投入效率的提高创造了条件。因此,利用外部渠道获得专利可以弥补自身研发能力的不足,并通过对企业内、外部技术资源的有机整合,提高我国家族企业研发投入的使用效率。

第二,家族企业应根据家族控制权比例的高低,采用相应的渠道获取外部专利。根据本文的研究,购买专利和并购获得专利虽然都能对家族企业的创新产出产生正向调节效应,但其发挥作用的范围不尽相同。专利购买对家族控制权比例适中企业的创新产出具有正向调节效应,但对家族控制权比例较高企业的创新产出没有调节效应;并购获得专利对家族控制权比例适中和较高企业的创新产出都具有正向调节效应。因此,家族企业应根据自身家族控制权比例的高低,选择不同的渠道获取外部专利。家族控制权适中的企业可根据自身的情况选择购买或者并购获得专利来提高企业的技术创新绩效,而家族控制权较高的企业则应通过并购获得专利来提高企业的技术创新绩效。

第三,国家有关部门应制定和完善相应政策为家族企业获得外部专利技术提供支持。首先,要大力培育专利交易运营平台,提高服务质量,降低交易成本;其次,应制定相应的财税优惠政策,加大对专利购买和专利获取型并购的支持力度;再次,需加强与银保监会等部门的协作,建立和完善知识产权质押贷款工作机制,为从外部获得专利提供资金支持;最后,应逐步完善专利保护和执法监督等各项相关法律法规,从而为家族企业获得外部专利建立一套包括交易、资金、税收和执法等多方面政策的支持体系。