农户对乡村振兴战略的认知、基础评价及其影响因素

2019-11-07刘子飞刘龙腾

刘子飞, 刘龙腾

(1.中国水产科学研究院 渔业发展战略研究中心, 北京 100141; 2.中国水产科学研究院 珠江水产研究所/农业农村部休闲渔业重点实验室, 广东 广州 510380; 3.中国社会科学院 研究生院, 北京 102488)

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署,是新时代“三农”工作的总抓手。全国各地的乡村振兴正如火如荼地展开,成为社会各界关注与讨论的焦点议题,有关乡村振兴战略的解读和学术研究不断丰富,逐渐形成了乡村振兴战略综合政策、理论研究和现实实践的分析思路,出现了主流政策派、学界理论派和基层实践派[1]。主流政策派重点从顶层设计开展乡村振兴战略研究,立足于对乡村振兴战略的内容阐释[2-4],对乡村振兴战略产生的历史必然性[2-3]、乡村振兴战略提出的必要性[5]、乡村振兴战略的实施机制[6]及规避误区[7]作出论证。学界理论派重点关注乡村振兴的历史定位、立论基础和基本模式,探讨乡村振兴与社会主义新农村建设[8-10]、供给侧结构性改革[11]、新型城镇化[12]、城乡统筹和城乡一体化[13]等之间的历史和现实联系,论证乡村振兴的多种立论基础[14-15],提出保底式发展、内生式发展和依附式发展等乡村振兴的基本模式[1,16-17]。基层实践派多为基层一线工作人员,着眼于乡村振兴战略的落地实施,其中县级干部扮演乡村振兴“一线总指挥”和“施工队长”的角色[18],乡镇干部则是加速乡村振兴战略落地的践行者[19],而村干部则构成乡村振兴最基础和最坚实的力量[20-21]。

上述研究为理解乡村振兴战略必要性、目标、总要求与进一步探索“三农”发展提供了基础。然而,在几乎所有的讨论中,作为乡村振兴主体的农民却“集体失语”,并再次被政府和学者普遍“代言”[1],鲜有从农户视角对乡村振兴战略的研究。为此,在各级政府、学者、媒体多方关注和宣传乡村振兴战略的背景下,围绕农户对乡村振兴战略认知与信心程度,农户对目前乡村发展5个维度的评价,提高农户乡村振兴战略的主体作用与参与度等方面,基于对江苏省、江西省和重庆市3省(市)农户的调查,从乡村振兴战略的切身利益者、参与主体和信息更充分的掌握者——农民视角,剖析乡村振兴战略的农户基础,以期为乡村振兴战略规划的基层、微观决策提供具有针对性和可操作性的参考依据。

1资料与方法

1.1资料

资料来源于2018年5-6月在江苏省、江西省和重庆市3省(市)调研形成的数据库中关于渔民个人和家庭基本情况、乡村振兴战略专题部分。

1.2方法

1.2.1指标设置与样本采集信息可获取性与信息获取能力、转化能力是影响主体认知、信心和事物评价的因素,前者主要决定于信息扩散效率,与信息传播方式、渠道、针对性等有关;后者主要决定于信息接受主体的搜集、理解与加工能力,受个体特征和生活环境影响。就农户对乡村振兴战略认知、信心与评价而言,信息可获取性为外部不可控因素,可能主要受其信息获取能力、掌握能力因素影响。根据参考文献[22-27]的方法与研究结果,选取人口特征、家庭生计禀赋、经济因素、政治参与等四方面11个变量考察影响农户对乡村振兴战略认知与基础评价的关键因素,并固定区域因素以控制不可观测变量。其中,公职人员指在机关单位或事业单位的工作人员,包括公务员和有编制教师、医生等,同时考虑到职业与工作环境,把一些受访者家中工作1年以上的银行工作人员、辅警等也作为公职人员。

样本村采取分层抽样方法确定,农户问卷通过一对一访谈方式完成。共发放问卷290份,收回290份,剔除重要信息缺失或一致性较低问卷,得到有效问卷289份,有效率99.66%,数据具有较高的可信度与有效度。

1.2.2农户对乡村振兴战略的认知、信心与基础评价分析首先,分析农户对乡村振兴战略的认知、信心和基础评价,以考察农户视角的新时代乡村发展重要维度、短板,明晰乡村振兴战略主要维度的优先序。其次,计量分析农户乡村振兴战略认知、信心和基础评价差异化的影响因素,为更好地提升参与主体的获得感、幸福感和实施乡村振兴战略提供切入点。最后,根据研究结论,提出可行对策建议。

1) 农户对乡村振兴战略的认知。主要考察乡村振兴战略主体的参与前提——认知与信心。运用Likert量表法设计农户对乡村振兴战略认知与信心的问题,选项分别包括“非常了解=5、了解=4、一般=3、不了解=2、非常不了解=1”和“非常有信心=5、有信心=4、一般=3、无信心=2、非常无信心=1”5个等级。针对不了解乡村振兴战略的受访者,调研人员从十九大报告提出乡村振兴战略、五项总要求与新农村建设关系等方面进行解释,然后再进行信心、评价等问题的调研。

2) 农户对乡村振兴战略的基础评价。考察农户对乡村主要维度发展现状的评价,明晰新时代乡村振兴战略实施基础的短板。根据乡村振兴战略五大要求,从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕5个维度,设定产业发展、信贷、合作社、生态环境、水电设施、交通便利性、邻里关系、村规民约、村两委工作、参与公共事务、生活水平、耐用消耗品和人均收入水平13个评价指标,调查农户对生活村庄(区域)各方面的打分,可依据与本村以往的比较、与邻村的比较及与自己期望的比较进行打分,满分100分,60分及格。考虑到指标的多样性与关联性,选取常用的、具有客观性优势的因子分析法(Factors Analysis)进行综合评价。同时,综合农户的重要性和短板,确定乡村振兴战略主要维度的优先序。首先,将13项评价指标进行KMO检验判断数据是否适宜因子分析,得到总体KMO等于0.866 1,表明数据适宜做因子分析。其次,基于主成分法提取5个公因子,将正交旋转法得到方差贡献率为其权重,并参考载荷矩阵对公因子进行命名(由于乡规民约和资源环境指标因子载荷与预期不相符,分别对其进行校正以与乡风文明、生态宜居公因子相对应)。最后,运用回归法计算因子得分系数和进一步计算公因子得分,并构建综合因子得分公式:

f=0.410 5f1+0.234 4f2+0.179 1f3+0.071 2f4+0.045 7f5

(1)

式中,f为综合因子,根据旋转矩阵承载大小命名各因子:f1为乡风文明,f2为生活富裕,f3为治理有效、f4为生态宜居,f5为产业兴旺。

3) 影响因素计量模型。针对认知的有序分类型变量与评价的顺序型变量,分别运用排序选择模型(Ordered Choice Model)和线性回归模型(Linear Regression Model)分析认知与评价的影响因素,并构建计量模型:

yi=xiβ+μi

(2)

式中,yi为农户i对乡村振兴战略的认知、信心或基础评价,xi为可能的影响因素,β为待估系数,μ为误差项。

分别运用OPOBIT模型、OLOGTIT模型、OLS模型估计农户对乡村振兴战略的认知和信心,运用OLS模型估计农户对乡村振兴战略的基础评价。为诊断和避免农户异质性带来的估计偏误问题,对各模型分别尝试了稳健性(Vce)检验。

2结果与分析

2.1样本各调查指标的基本特征

从表1看出,受访者82%为男性,平均年龄近52岁,平均文化程度主要为小学和中学,且以小学居多;具有村干部身份的占比为8.3%,每年有6个月以上从事农业生产。受访者平均家庭人口近5人,其中劳动力约3人,平均家庭年收入约214 248.53元,其中农业收入约占77.65%,家庭人均收入52 177.86元/人。可见,受访者以男性劳动力偏多、年龄偏高、平均文化程度偏低、全年大部分时间从事农业生产等,这与受访者主要为捕捞渔民和捕捞业的高劳动强度、粗放生产方式属性有关。同时,相对于全国农民家庭收入,受访者家庭收入水平较高的主要原因是水产业特别是渔业捕捞投入大、收益高,这与全国渔民人均纯收入较农民人均纯收入明显较高的结论基本一致。

表1调查样本各指标的基本特征

2.2农户对乡村振兴战略的认知与基础评价

2.2.1认知与信心作为理性的重要部分,认知与信心是经济主体决策的最重要基础和前提[28],且实证表明,认知与信心越高,参与相应事项的几率和积极性就越高[29]。农户是乡村振兴战略的主体和直接利益相关者[30],其对乡村振兴战略的认知与信心具有重要意义。从图1看出,约85.47%的农户仍对乡村振兴战略几乎不了解,认知平均处于非常不了解与偏向不了解间;约61.93%的农户对乡村振兴战略有信心,信心平均介于一般与偏向有信心间。虽然各级政府、研究者和媒体等多方面为乡村振兴做了大量工作,但可能由于缺乏针对性或有效性,农户对乡村振兴的认知与信心提升的空间较大。同时,农户乡村振兴战略认知的平均分(1.96)较信心的平均分(3.49)明显偏低,表明农户对乡村振兴期望较高,但对乡村振兴战略了解不足。若不采取有效措施大幅提升农户的认知,可能会因信息不充分导致农户作为主体的参与度较低的问题。

2.2.2基础评价

1) 乡村振兴战略主要维度重要性。模型LR检验的卡方值为976.86,P值为0.000 0,说明选用的因子分析模型非常显著。依据各因子权重可知,农户对乡村振兴战略的基础评价重要性从高到低依次为乡风文明、生活富裕、治理有效、生态宜居、产业兴旺。表明农户对乡风文明、生活富裕比较重视。同时可能在一定程度上体现了经过改革开放的快速发展,“三农”工作进入新阶段,文化在乡村建设中的地位受到重视,生活富裕的物质基础目标凸显,而对于生态宜居、产业兴旺等外部性或公共性较强的乡村发展方面关注度不足,在乡村政治方面表现出既期望积极参与又有较高门槛的尴尬困境。

图1农户对乡村振兴战略的认知与信心

Fig.1 Farmers’ cognition and confidence in rural revitalization strategy

2) 乡村振兴的短板。从图2看出,公因子得分从低到高依次为生活富裕、生态宜居、治理有效、产业兴旺、乡风文明,结合表2数据对农户视角的乡村发展目前的短板与问题分析如下。

图2 农户对乡村振兴战略的总要求评价

Fig.2 Evaluation of farmers’ general requirements for rural revitalization strategy

一是生活富裕。生活富裕是乡村振兴的最大短板、乡村振兴战略的根本,是“以人民为中心”意识形态的集中体现。然而,从农户评价看,目前生活富裕是最大短板,与农民期望或改善速度有明显差距,收入水平、生活质量急需进一步提升。农户普遍反应,挣钱较以前难,生活成本提高,孩子教育、医疗费用花销大。

二是生态宜居。生态宜居是农村资源与环境、基础设施等的建设方向,与农民的生产生活直接相关,尚属明显短板。调研发现,农户在该方面的评价较低,集中反应的问题主要包括捕捞资源衰退、长江水域环境污染、垃圾乱堆、厕所需改造、饮用水需改善和村内道路需修整等。

三是治理有效。作为国家治理体系的农村区域部分,治理有效通过构建自治、法治、德治综合体系实现乡村“善治”目标,但该维度“内外”问题紧迫。村庄内部,造血机制不全,大多数农户认为村两委选举制度、工作民主机制和集体决策等都需要改进,“肯干事、能干事、干实事”的干部少。因参与意识低或认为即使参与作用也不大,还会得罪人等,村民集体事务参与积极性与有效性大打折扣。村庄外部缺乏新鲜血液输入,调研中没有发现村民关于乡贤或能人等治村的案例,村民也反映实施乡村振兴战略急需引进人才。

四是产业兴旺。作为乡村振兴战略的经济基础,农户虽然普遍反映乡村没有产业,甚至没有产业要素禀赋,如极少的耕地、无养殖水面、无乡村旅游等,但依靠湖泊、长江捕捞仍能获得相对较丰厚的报酬,提高了产业兴旺的评价得分。调研发现,随着渔业资源衰退与全面禁捕试点,渔民们也愈加担心未来生活出路问题,农户信贷需求得不到满足、渔业合作组织发展水平较低等方面也阻碍了产业兴旺。

五是乡风文明。相对于前几项,乡风文明维度得分最高。说明新农村建设在村规民约、村民素质、邻里风尚和文化氛围等方面取得了较大成效。调查中农民普遍反应邻里关系、道德风尚等明显改善,无“偷盗、打架斗殴和扯皮”等发生。但也应清醒地认识到乡风文明仍需加强,不可忽视。一方面,农户对乡风文明的评价可能存在虚高,原因:农户对乡风文明的感知、要求较低,而对于村庄深层次的文化、乡愁等内容和需求不足;村庄乡风文明存在一定问题,受访者反映较多有人情关系重、人情份子钱较多。

3) 乡村振兴的优先序。实施乡村振兴战略不能把五项要求放在同等重要的位置,而应分清优先序、补短板,评分较低的需要切实加强。一方面,农户对乡村振兴战略基础评价重要性从高到低依次为乡风文明、生活富裕、治理有效、生态宜居和产业兴旺。另一方面,公因子得分得到的发展优先序依次为生活富裕、生态宜居、治理有效、产业兴旺和乡风文明。综合两者,实施乡村振兴战略应重点放在生活富裕和生态宜居方面,加强村庄善治、培育乡村产业,同时深化和巩固乡风文明成果。这与现有把产业、经济作为优先的观点[15,18]不同,但可能更符合农户个体更关注切身利益相关维度的理性逻辑,同时与姚洋[31]的观点一致。

表2乡村振兴战略基础评价指标及因子得分系数

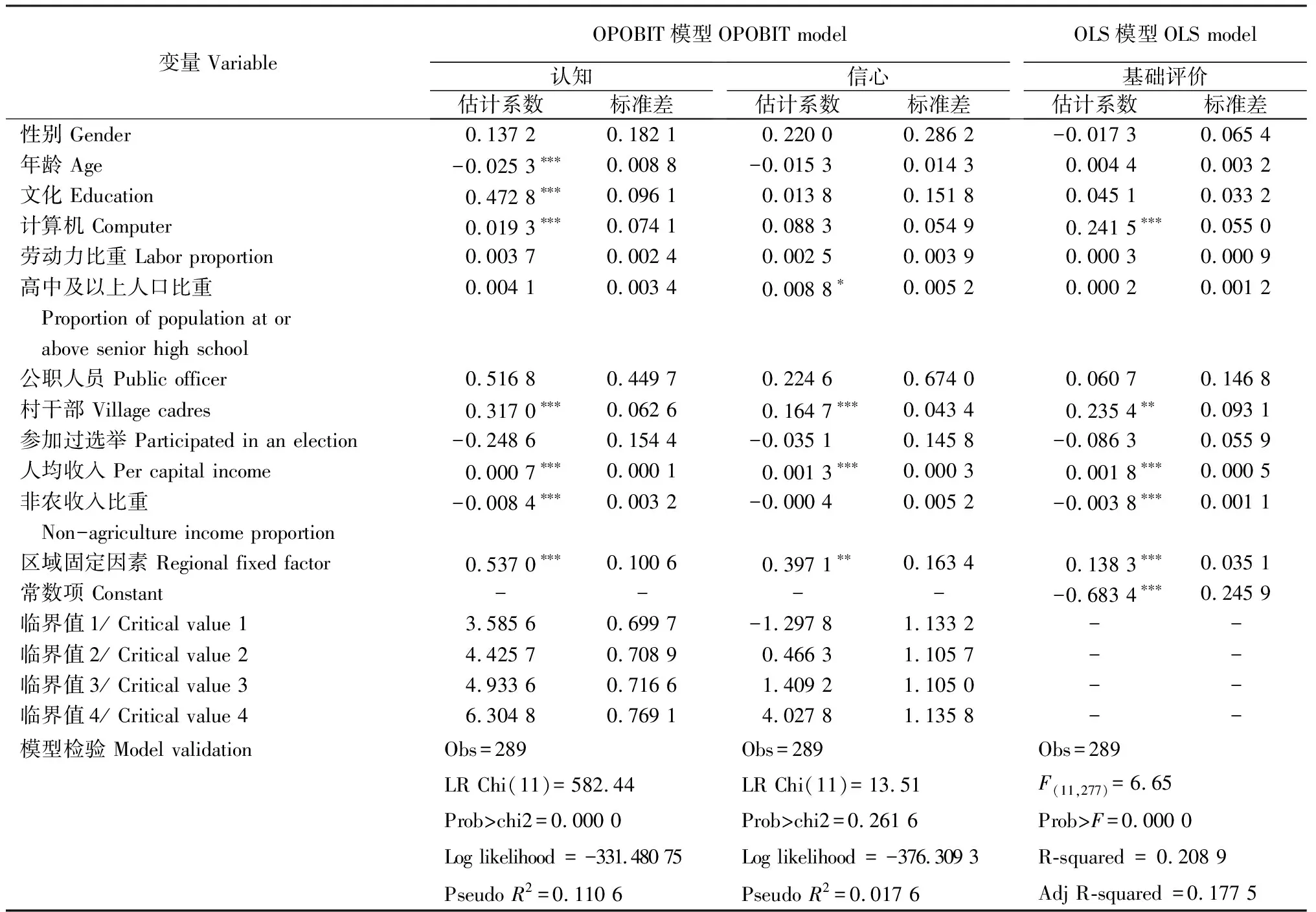

2.3农户对乡村振兴战略认知与基础评价的影响因素

OPOBIT模型、OLOGIT模型与OLS模型的各变量估计系数方向一致,仅在大小上稍有差异,认知与信心估计模型选择恰当;稳健性估计前后各变量系数显著性没有明显变化,排除数据异方差问题。从表3看出,各模型估计结果较好,变量解释能力均在0.5以上,整体上均在1%的水平上显著。

2.3.1个人特征个人因素中仅有年龄、受教育程度变量对乡村振兴战略认知有显著影响。受访者年龄越大,乡村振兴战略认知显著越低。与以往关于农户政策等认知的研究结论一致,整体受访者年龄较大,绝大多数受访者年龄在40~60岁,平均年龄为52岁,随着年龄增加,年龄越大者其新事物或新闻搜集能力、接受能力、理解能力趋于下降。受访者文化程度越高,乡村振兴战略认知显著越高。其他条件相同下,文化素质水平越高,接受能力越高,因此,对乡村振兴战略的认知越高。这与LOPUS等[22]有关农户政策认知的研究结论基本一致。但是对乡村振兴战略的信心和基础评价不显著,在一定程度上意味着乡村振兴贯彻落实效果不符合农户预期,提升农户认知的同时还应切实以农户为中心,增强其对乡村振兴战略的满意度及在战略实施过程中的获得感和认同感。此外,受访者对乡村振兴战略的认知、信心和基础评价在性别上无明显差异,可能与普遍存在的家庭式农业生产形式(受访者普遍为夫妻船捕捞业)有关。受访者在对乡村振兴战略是否有信心、乡村振兴战略总要求的评价上没有年龄上的差异。

2.3.2家庭生计禀赋家中是否有计算机对农户乡村振兴战略的认知和基础评价,家庭人口中的高素质人口数对农户乡村振兴战略的信心分别有显著正向影响。一是相对于无计算机的农户,家里有计算机的农户对乡村振兴战略的认知、基础评价在1%水平显著。计算机等信息化设备是政策信息扩散与接收的重要渠道,拥有计算机将大大提升主体信息获得能力,在一定程度上也表征着主体具备较高的信息活动能力。因此,有计算机的农户会更容易接触和了解乡村振兴战略,认知也更高。同时,目前网络关于乡村振兴战略的信息或解读几乎都是正面的,通过网络信息化渠道,农户获得了更多有利于乡村振兴战略基础评价的信息。二是家庭高中及以上人口比重与农户对乡村振兴战略的信心在10%的水平上显著正相关。表明,家庭中高文化水平人口越多,对乡村振兴战略越有信心。可能原因:受访者家庭中的高中及以上人口多为在校学生或已经成长为家庭中的主要劳动力,提供家庭中主要的经济来源,是年轻的下一代和未来的建设者,更加关注时事、更加关注乡村政策发展,其思想倾向影响着长辈对乡村振兴战略的信心。

表3 农户对乡村振兴战略的认知、信心与基础评价的影响因素

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著水平,“-”表示无数据。

Note: *, ** and *** indicate 10%, 5%, and 1% significant levels respectively.“-” indicates no data.

2.3.3政治参与受访者是否为村干部与其对乡村振兴战略的认知、信心和基础评价均有显著正向关系,相对于普通农户,村干部作为实施乡村振兴战略最基础和最坚实的力量[15,20],拥有更多的渠道接触到有关政策文件和国家关于乡村振兴战略的精神,对当地村情、农情、民情了解得更全面,也具备较高的思想觉悟、大局意识,因此对乡村振兴战略明显更了解、更有信心,对目前乡村发展的综合评价也显著更高。家中是否有公职人员、受访者是否参加过村民选举均无显著影响。可能原因:家中有公职人员的样本较少(9个),与无公职人员的农户样本在三方面未表现出明显差异;村干部选举机制有待完善和改进,农户参与体验无明显差异,甚至产生负面影响。

2.3.4经济家庭人均收入对农户乡村振兴战略的认知、信心和基础评价在1%水平有显著正向影响。在其他变量不变情况下,家庭人均收入水平越高,其生活也更富足,意味着农户处于更高的发展阶段、存在更高的生活需求,对国家政策特别是有关乡村发展更关心,同时经济资源的多少也会直接影响农户对未来发展的信心。因此,家庭人均收入水平越高,其对未来的发展就越有信心,生活获得感、幸福感会更高,对现有乡村发展的综合评价也会随之提高。家庭非农收入比重越高,农户对乡村振兴战略的认知和基础评价均在1%水平负向显著。在其他条件不变情况下,非农收入比重的增加意味着对农村农业的依赖降低,农户对“三农”政策与战略的需求与关注也下降,同时在非农收入逐步增加的过程中农户对乡村发展会有更多的见解,提高了其对生活区域乡村发展的预期与评判标准,综合评价随之明显更低。

2.3.5区域控制从控制省域的变量估计系数看,江苏、江西和重庆分别表征的东、中、西部地区农户对乡村振兴战略的认知、信心和基础评价均有显著差异,而且具有东、中、西依次增高的特征。表明农户对乡村振兴战略的认知、信心和基础评价存在显著的区域差异,不同地区的乡村振兴战略的宣传效率、乡村建设水平引致的农户对乡村发展的预期与标准存在明显差异。调查发现,各区域在乡村振兴战略宣传力度(省级乡村振兴战略出台情况)、兼职打工容易与否、耕地有无及多少等存在较大差异。

3结论与讨论

3.1结论

3.1.1农户对乡村振兴战略的认知和信心提升空间较大认知和信心是主体决策是否参与某项经济行为的基础与前提。基于Likert 5级量表法的调查表明,农户乡村振兴战略的认知、信心分别处于非常不了解和不了解、一般和有信心水平。说明,当前的乡村振兴战略实施没有充分发挥农户的主体性作用,政策与战略等宣传工作在针对性和有效性方面有所缺乏,尚处于政策解读和科学研究阶段,农户认知、信心提升空间较大,主体积极参与程度不高。同时,较认知普遍偏低而言,农户对实施乡村振兴战略的信心更高,表明农户期望一定程度上高于了解程度,急需改进宣传方式以提升农户的认知水平。

3.1.2乡风文明、生活富裕和生态宜居是乡村振兴战略的优先维度结果表明,农户对乡村振兴战略的基础评价重要性从高到低依次为乡风文明、生活富裕、治理有效、生态宜居和产业兴旺,依据公因子得分的发展优先序依次为生活富裕、生态宜居、治理有效、产业兴旺和乡风文明。实施乡村振兴战略要优先生活富裕、生态宜居、治理有效,注重提高农民收入、改善乡村环境和提升乡村治理水平。这与普遍存在的把“产业兴旺”作为重中之重、首要任务的观点不同,更符合农户高度关心与自身生活紧密相关的维度而非外部性明显的区域产业发展上的理性思维。

3.1.3文化素质、参与度及经济发展水平等对农户乡村振兴战略的认知、评价有显著影响随着年龄的增加,农户对乡村振兴战略的认知明显下降;文化素质水平越高,农户对乡村振兴战略的认知与基础评价显著增高;高中及以上人口比重的提升可显著增加农户对乡村振兴战略的信心;相对于普通村民,村干部作为乡村振兴战略最基础、最坚实的力量,更易于接触、掌握国家乡村战略与乡村发展实际,对乡村振兴战略的认知、信心和基础评价明显更高;随着人均收入水平增加,农户对乡村发展政策需求更强烈、资本更丰裕,幸福感与获得感更强,对乡村振兴战略的认知、信心和基础评价也均明显更高;家庭非农收入比重的增加,降低了农户对乡村、农业的依赖和关注度,提高了对乡村建设的判断标准与预期,农户对乡村振兴战略的认知、基础评价也随之显著更低。

3.2讨论

3.2.1构建农户参与乡村振兴战略的参与机制 农民是乡村振兴战略的主体、最直接的利益相关者,然而在目前乡村振兴战略探讨与贯彻实施中,农户对乡村振兴战略认知、信心处于较低水平。为此,应加强乡村振兴战略的微观特别是农户调研,获取农户最鲜活、最直接的政策诉求;应提升乡村振兴战略宣传的针对性和有效性,更加注重农户层面的政策宣传,更加针对乡村留守人口年龄普遍偏大的现实,提升农户对实施乡村振兴战略的认知、信心,调动农户参与乡村振兴的积极性,发挥农户的主体性。

3.2.2注重乡村振兴5个维度的优先序乡村振兴是个系统工程,既要共同增进,又要注重优先序。一方面,乡村振兴战略涉及村庄的经济、生态、社会、政治和生活等各方面,各维度间具有千丝万缕的关联,如生活富裕与产业兴旺间的关系。另一方面,乡村振兴应分清优先序,突出重点、补短板,把提高农民收入、改善人居环境、提升乡村治理水平等农户重视而满意度较低的作为乡村振兴战略的优先维度。

3.2.3提升农户素质和改进宣传与推进的有效性 一是教育文化水平等对农户的乡村振兴战略认知、信心、基础评价呈正向影响,但目前乡村明显存在接受能力低的“留守人群”突出问题,重视乡村教育与政策宣传,提升农村人口文化水平,提高农户认知能力、政策预期等是乡村振兴战略的要求;二是电视、手机、新媒体等显著影响着农户乡村振兴战略认知、基础评价,应大幅提升农户家庭生计禀赋,提高农户政策信息获取能力和获得感;三是乡村干部较非干部农户的政策认知、信心等明显偏高,应充分发挥乡村干部的基层力量,改进和完善村干部选举制度和村集体决策机制,提升农户乡村政治参与度;四是拓展农民增收渠道,持续增加农户人均收入和非农收入比重,进而有效提升农户乡村振兴战略的获得感和幸福感。