农村居民消费变化特征及收入影响研究

2019-11-06孙赵勇扈文秀

孙赵勇,扈文秀

(西安理工大学 经济与管理学院,陕西 西安 710054)

中国经济在经历了连续30多年的高速增长后,受国内外多方面因素的影响,进入增速放缓和结构调整的“新常态”发展阶段。在此阶段,农村居民收入增加和消费水平提高的压力加大,农村居民区域消费差距有可能进一步扩大。消除农村居民收入和消费区域不平衡的因素,实现城乡一元化和区域均衡发展,成为我国现阶段区域协调发展迫切需要解决的难题。研究中国农村居民消费变化的特征事实,结合经验分析收入和收入结构因素对农村居民消费变化的影响显得尤为重要。

随着城镇化进程的加快,大量农村剩余劳动力在城镇就业,农村居民的非农收入大幅增加,使得农村居民消费水平也有所提高。学者们还多角度证实了农村居民收入对农村居民消费的影响存在显著差异。Baker和Yannelis[1]研究了居民家庭收入变化与各项消费支出的关系,提出未来收入预期也对家庭的消费决策有重大影响。祁毓[2]的研究结果表明,不同来源的收入对城乡居民消费的影响存在显著差异;王艳等[3]研究了农村居民收入结构对农村居民消费的影响,研究表明,非农收入占比提高有利于促进消费结构的升级。这些研究仅仅从农村居民的总收入或单项收入考察其对消费的影响,忽视了收入结构特征对消费的影响,且没有考察相关变量的空间关联性以及由此引起的间接效应、直接效应和反馈效应。由于农村居民收入区域差距较大,收入结构特征差异明显,不同区域农村居民消费支出表现出不同的变化特征。各地区农村居民收入和收入结构共同影响农村居民消费区域不均衡趋势,导致同项收入对农村居民消费的影响具有空间异质性,其估计结果会存在偏误。

国内外很多研究为收入和消费具有不同的区收敛趋势提供了经验证据。Heathcote等[4]研究表明,消费的不均衡程度要低于收入的不均衡程度。研究普遍采用标准差和变异系数[5]、泰尔指数分解方法[6]、基尼系数[7]、确定临界值[8]等方法,测度不均衡程度,判断其是否收敛。这些研究仅仅静态判断某时期内,农村居民收入或消费的收敛或发散,没有考虑区域间的收入或消费的赶超因素;对于消费支出变化的研究,也没有考虑收入结构因素。与现有研究相比,本文的研究主要有如下贡献:第一,与现有大量研究农村居民消费省域差异文献不同的是,本文将农村居民消费省域σ收敛分解为β收敛测度和流动指数两部分,从落后地区的消费增速及“蛙跳”赶超两个视角,全面考察了省际农村居民消费收敛趋势及其原因;第二,由于消费支出受到收入水平、收入结构和消费偏好的影响,本文将农村居民消费支出变化分解为收入效应、收入结构效应和平均消费倾向效应,较好地解释了31个省市农村居民消费变化的原因;第三,考虑到邻近地区的农村居民消费、收入及收入结构存在空间关联性,并存在反馈效应,用空间面板数据模型分析31个省市农村居民收入和收入结构,对邻近地区农村居民消费的直接效应和间接效应进行了经验实证,其实证结果有助于政策制定者在落后地区农村居民收入赶超和收入结构变化方面,促进农村居民消费区域收敛,从而实现区域均衡发展。

1 农村居民消费变化的特征事实分析

1.1 省际农村居民消费的收敛特征

Donal o’neill等[9]在分析两时期收入收敛变化时,提出了不同于传统的σ收敛和β收敛的非参数估计框架,并将S-Gini系数的变化进行分解,以识别收敛过程的变化。本文借鉴该方法,测度全国31个省市农村居民收入和消费支出不均等程度的收敛特征。S-Gini系数可以表述为:

(1)

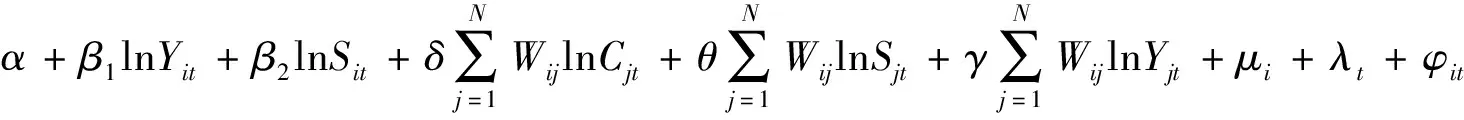

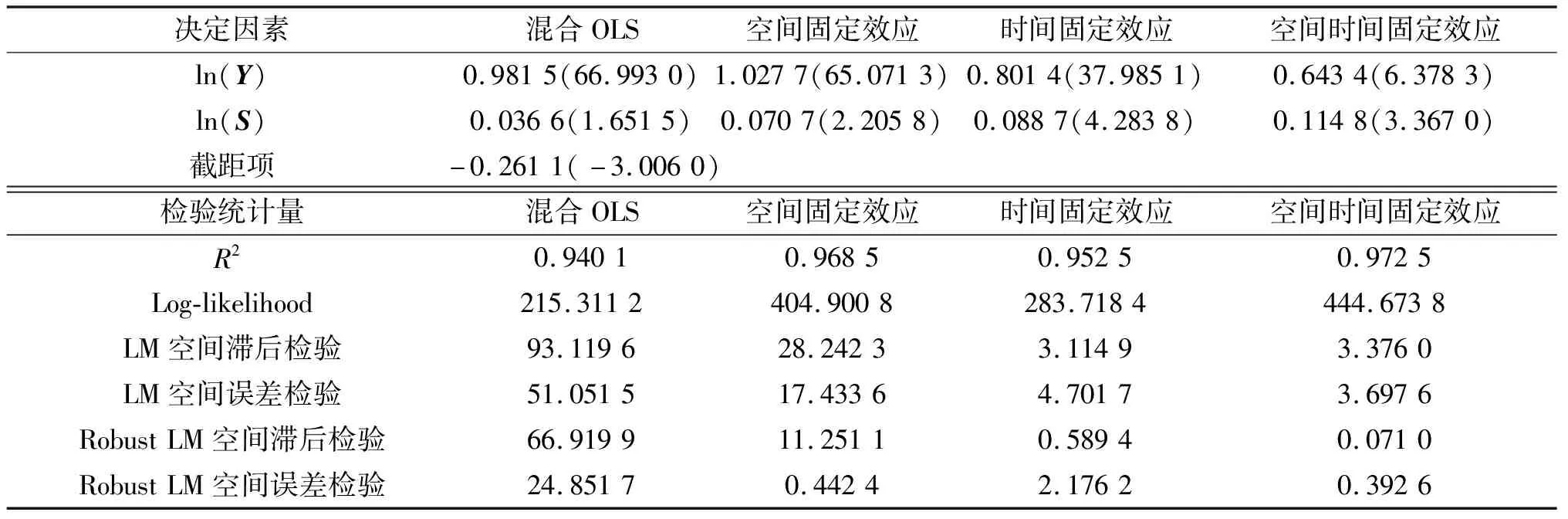

式中:f(x)为x的概率密度函数;0 设f(x0,x1)为0期和1期x的联合分布函数,G(v)的变化可分解为: (2) 式(2)可分解为: ΔG(v)=R(v)-P(v) (3) 其中: (4) (5) ΔG(v)是σ收敛的测度,是从S-Gini系数的变化判断不同地区收入的分布变化。若ΔG>0不平等程度上升,表现出发散特征;若ΔG<0不平等程度下降,表现出收敛特征。 P(v)是β收敛的一种测度,能反映收入或消费支出较低地区的增长程度。若p(v)=0,那么所有地区的增长率相等;若P(v)>0,则收入较低或消费支出较低的地区增长更快,不平等程度下降;若P(v)<0,则收入高或消费支出较高的地区增长更快。 R(v)是测度排序变化的流动指数,是在最终分布状态条件下,考察x排序的变化导致的不平等程度,反映各地区收入或消费支出排序的变化。若R(v)>0,则存在“蛙跳”赶超,部分省市收入或消费支出排序大幅上升。 农村居民收入由工资性收入、家庭经营纯收入、财产性收入和转移性收入四部分组成,其中家庭经营纯收入主要为农业收入,其余各类收入为非农收入。收入结构变量由非农收入在纯收入总和中的占比来表示。基于1997—2015年31个省市农村居民人均纯收入(Y)、农村居民人均消费支出(C)数据,计算了收入结构(S)(数据来源为历年《中国农村统计年鉴》),并分年度对其S-Gini系数的P指数和R指数分别进行测算。2013年对农村居民人均净收入和纯收入都进行了统计,而在2014年和2015年仅统计了农村居民人均净收入,缺失农村居民人均纯收入的相关数据。由于净收入和纯收入之间的比例关系短期不会发生较大变化,故根据2013年农村居民人均净收入和纯收入比例,估计2014年和2015年31个省市农村居民人均纯收入。测算结果显示,我国31个省市农村居民收入结构排序波动指数大于消费和收入排序波动指数,且收入结构快速收敛,由于其邻近抑制作用,有助于消费水平较低的省市赶超其他消费水平较高的省市,促进农村地区消费水平收敛。2009年以来我国农村居民消费支出和纯收入均表现出收敛特征,然而农村居民消费支出存在“蛙跳”赶超现象,而农村居民收入则没有“蛙跳”赶超现象,说明农村居民消费“蛙跳”一定程度上是收入结构收敛导致的。2006年以来农村居民人均纯收入表现出稳定的σ收敛,2009年以来出现β收敛趋势,故以2006年为节点,分别测算1997—2015年、1997—2006年和2006—2015年三个时间段的测算结果,如表1所示。 表1 中国31个省市农村居民收入、消费及消费结构不均等变化分解 由表1可知,1997—2015年间,农村居民人均纯收入和人均生活消费支出均呈现出发散特征,表明这18年间我国地区人均收入和人均生活消费支出差距扩大了,且消费差距要大于收入差距。2015年31个省市农村居民人均纯收入和人均生活消费支出不均衡程度要大于1997年的不均衡程度。农村居民人均纯收入和人均生活消费表现出相同的收敛和发散趋势,但消费支出收敛速度慢于收入收敛速度。1997—2006年间,农村居民人均纯收入和人均生活消费支出差距迅速扩大;2006年以来,农村居民人均纯收入和人均生活消费支出的差距才逐步缩小,表现出σ收敛和β收敛。 农村居民收入结构自1997年以来表现出趋同特征,出现σ收敛和β收敛特征;收入结构排序波动指数大于消费和收入排序波动指数,消费排序波动指数大于收入排序波动指数。农村居民消费支出存在小幅“蛙跳”赶超,而农村居民收入则没有“蛙跳”赶超现象,说明落后省市的消费支出的“蛙跳”是由收入结构变化引起的,而其收入增长幅度太小,没能出现赶超现象。落后地区收入结构“蛙跳”现象明显,各地区农村居民收入结构快速收敛。随着城市化进程高速推进,农村居民跨区域大规模流动,农村居民收入结构受政策和经济环境影响加大。非农收入在收入中所占比重大幅增加,使得农村居民家庭收入结构迅速收敛。加大落后地区的基础设施投资,增加落后地区的收入增长幅度,促进落后地区的收入“蛙跳”,进而实现农村居民消费支出的均衡增长。 农村居民收入结构的变化是消费变化的重要原因,各项收入来源的不确定性,影响到农村居民的收入预期,使得消费支出受到收入结构的影响。在分析农村居民消费变化时除了考虑收入因素、消费倾向因素,还需要考虑收入结构的变化。因而对消费变化进行因素分解,将其分解为收入效应、收入结构效应和平均消费倾向效应三部分。设定T期农村居民消费为CT,农村居民某种收入为YfT,f为收入类别,分为工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入,农村居民总收入为YT,SfT为单项收入f在总收入中所占比重,APCT为T期平均消费倾向,则有: (6) 平均消费倾向不变条件下,消费从0期到T期的变化量可分解为: (7) 其中,第一项为收入效应,表示各项收入占比不变条件下,非农收入变化对消费总量的影响;第二项为收入结构效应,表示在各项收入不变条件下,非农收入占比变化对消费总量的影响;第三项为平均消费倾向效应,表示在各项收入占比与各项收入不变条件下,平均消费倾向对消费总量的影响;R为消费变化总量分解的剩余项。 表2 2009—2015年31个省市农村居民消费支出变动因素分解 通过对31个省市农村居民收入和消费支出的分年度数据计算可知,自2009年以来31个省市农村居民收入和消费支出均表现出σ收敛和β收敛特征,对2009—2015年31个省市农村居民收入对消费变化的影响进行因素分解,分解结果如表2所示。 由表2的分解结果可知,2009至2015年间,非农收入增加是导致消费增长的主要原因,收入结构变化和消费倾向变化也都不同程度影响了农村居民消费支出。浙江、海南和新疆三个省的收入效应均大于10 000,其收入大幅提高是其消费支出变化的主要原因;收入效应小于5 000的省份有吉林、黑龙江、西藏、甘肃,其收入增幅较小,对消费影响较低。除吉林、上海和西藏三省市外,其余28个省市非农收入的增加比例超过农业经营收入的增加比例。吉林、上海、西藏收入结构效应为正值,三省市的非农收入在总收入中的占比分别下降4.29%、1.57%、4.65%,由于这三个省市农业经营收入得到大幅提高,导致吉林、上海、西藏三省市总消费上升。结构效应明显的省有浙江、河南、海南和新疆,其结构效应绝对值均大于1 000,这四个省农村居民非农收入比例增加的幅度最大。省际间农村居民的平均消费倾向效应也存在较大差异。黑龙江、上海、浙江、山东、广西、四川、云南、西藏、陕西九个省市的平均消费倾向效应小于零,反映出这九个省市的平均消费倾向下降,消费支出在收入中的占比下降;其余27个省市的平均消费倾向效应大于零,反映出我国大部分省市的农村居民平均消费倾向上升,消费意愿增强。黑龙江、浙江、山东、四川、云南、陕西六省的收入结构效应和平均消费效应均小于零,说明其消费支出增加是由收入总额和非农收入增加引起的。 农村居民大规模外出务工,对流出地和流入地产生影响。农村居民消费存在示范效应,城乡之间及农村居民之间相互影响。地理上的邻近关系影响农村居民的消费习惯,在研究农村居民消费变化时不能忽略空间关联性。目前,空间权重矩阵有邻接矩阵、反距离矩阵、经济特征矩阵等多种形式。邻接矩阵设定邻接空间样本点具有相同的影响强度;经济特征矩阵更适合反映区域经济间的贸易关系。而我国各省市经济发展不均衡,农村居民倾向于向距离较近的经济中心迁徙,因此省市间的邻近距离能够较好地测度空间关联,由此可创造一个以距离为基础的空间权重矩阵。根据省会城市的经度和纬度计算两地省会之间的地理距离dij(i,j=1,2,…,N,N=31),因为距离近则权重大,距离远则权重小,故以其倒数为权重,地理距离空间权重矩阵W中的第i行第j列元素为: (8) 全国农村居民人均纯收入和人均生活消费支出自2007年表现出σ收敛和β收敛特征。为了从农村居民收入和收入结构,研究农村居民消费变化的影响因素,对2007—2015年间的面板数据展开实证分析。对2007—2015年农村居民人均消费(C)、农村居民人均纯收入(Y)和收入结构(S)取自然对数,计算Moran’s I指数,检验区域变量是否存在空间关联性,计算结果如表3所示。 表3 2007—2015年中国农村居民消费、收入和收入结构的Moran’s I 检验值 注:括号内为Z值。 由表3可知,ln(C)、ln(Y)和ln(S)的Moran’I指数都为正值,Z统计量的值都大于5%显著性水平下的临界值1.65,说明我国农村居民消费支出、农村居民纯收入、农村居民收入结构在省际空间分布具有显著的空间依赖性,相邻省市农村居民消费、收入和收入结构相互影响,且收入的空间相关性最强。相邻省市间的空间关联性是影响农村居民消费收敛的重要因素之一。因此,在研究我国农村居民收入及收入结构对消费的影响时,不能忽视各变量在省际间的溢出效应。设定考虑空间滞后和空间误差的农村居民消费支出空间面板模型为: (9) 空间面板数据模型分为空间固定效应模型、时间固定效应模型和空间时间固定效应模型三种类型,需要选择合适的空间面板数据模型来拟合数据。为了检验空间滞后模型或空间误差模型哪个更合适,首先估计没有空间作用效应的非空间面板数据模型,其估计结果如表4所示。 表4 无空间交互影响的面板数据模型估计结果 注:括号内为t值。 由表4中LM检验和Robust LM检验可知,在5%显著性水平下,空间固定效应模型分别拒绝了没有空间滞后被解释变量的原假设和没有空间自相关误差的原假设;在5%显著性水平下,时间效应模型不能拒绝空间滞后被解释变量的原假设,但拒绝了没有空间误差的原假设;在5%显著性水平下,空间和时间固定效应模型不能拒绝没有空间滞后和空间自相关误差的原假设。由空间固定效应的联合非显著性LR检验可知,LR1=321.91>χ2(31),拒绝空间固定效应的联合非显著性原假设;由时间固定效应的联合非显著性LR检验可知,LR2=79.55>χ2(19),拒绝时间固定效应的联合非显著性原假设。所有模型可扩展为具有空间时间固定效应模型。模型扩展为包含空间滞后被解释变量的具有空间和时间固定效应的空间滞后模型,估计结果如表5所示。 表5 时间和空间固定效应的空间杜宾(SDM)模型 注:决定因素部分括号内为t值;检验统计量部分括号内为p值。 表5中,由Wald检验和LR检验结果可知,拒绝空间杜宾模型简化为空间误差模型和空间滞后模型的原假设,故应该采用空间杜宾模型。在非空间面板模型中,农村居民消费的收入效应与收入结构效应对消费支出具有显著影响,消费收入弹性为0.643 4,消费收入结构弹性为0.114 8,农村居民收入和收入结构对消费支出具有正向作用。各省市农村居民收入和收入结构具有空间相关性,存在正的外溢效应;在5%显著性水平下,收入结构空间相关性不显著,非农收入比重上升对邻近省市具有负的外溢效应。空间滞后被解释变量(W×ln(C))的系数为负值,说明各省市农村居民消费存在负的空间溢出效应,某省市农村居民消费支出的提高,对相邻省市农村居民消费支出具有负向影响。在具有空间和时间固定效应的空间杜宾模型中,由于空间滞后被解释变量(W×ln(C))与解释变量自身的空间滞后变量(W×ln(S)和W×ln(Y))的共同作用,不同区域间农村居民收入与收入结构,对农村居民消费的影响存在反馈效应,即本省市农村居民收入、收入结构和消费支出,通过对邻近省市的影响传导回来,进而影响本省市农村居民消费。收入及收入结构的直接和间接效应空间杜宾模型估计结果如表6所示。 表6 空间杜宾模型的直接和间接效应估计 注:括号内为t值。 由表6可知,收入直接效应为0.547 0,收入结构的直接效应为0.136 5;非空间模型中,消费收入弹性为0.643 4,被高估17.62%,消费收入结构弹性为0.114 8,被低估了15.90%。收入的反馈效应值为0.025 6,收入结构的反馈效应值为-0.004 5。空间关联作用使得收入具有正的反馈效应、收入结构具有负的反馈效应,且收入反馈效应远远大于收入结构的反馈效应。实证结果表明,农村居民纯收入上涨不仅会影响本地居民消费(消费收入弹性为0.547 0),而且会影响邻近省市农村居民消费(其消费收入弹性为1.251 9),其收入的增加对邻近省市的外溢效应还要大于其对本地农村居民消费的影响。随着商品的流通成本下降和劳动力在邻近区域流动性增强,居民间收入和消费的关联性将进一步增强。政府应进一步消除生产要素区域流动的制度障碍,并加大落后地区的农村基础设施建设,降低商品流通成本,增加邻近区域间农村居民收入和消费的关联性。农村居民收入结构的变化对邻近省市农村居民消费支出具有一定的影响。收入结构中非农收入的增加能够促进本地农村居民消费(消费收入结构弹性为0.136 5),对邻近省市农村居民的消费具有抑制作用(消费收入结构弹性为-0.232 6)。这种抑制作用说明,目前农村居民的非农收入存在较强的竞争性,政府的各项影响农村居民收入的政策应考虑其外溢效应。政府在促进中西部地区小城镇建设,增加农村居民工资性收入的同时,应考虑新型农业经营主体的培养,增加新型农村居民农业收入。 本文基于中国农村居民消费S-Gini系数,测算了农村居民消费、收入及收入结构σ收敛、β收敛特征,研究结果表明,农村居民收入结构的变化减缓了农村居民消费差距的扩大,自2006年以来,农村居民收入和消费均出现σ收敛和β收敛特征。通过农村居民消费支出变动的分解,分析了我国31个省市农村居民消费变化的原因,非农收入增加是导致消费增长的主要原因,收入结构和消费倾向变化也都不同程度地影响了农村居民的消费支出。建立空间面板数据模型,实证检验了收入和收入结构对农村居民消费的影响,研究结果发现:农村居民收入对邻近地区居民消费的间接效应大于对本地居民消费的直接效应;收入结构(非农收入比例)的提高,对邻近地区农村居民消费存在负的反馈效应。 缩小农村居民消费差距,促使农村居民消费快速收敛的政策启示。首先,加快西部和东北地区中小城镇建设。由于农村居民收入和消费对邻近地区有较强的正向影响,因而城镇化建设能够拉动邻近地区农村居民消费水平的提高。其次,增加农村居民人力资本投资,重视新型农业经营主体的培养。农村居民家庭经营纯收入、农村居民财产性收入和农村居民工资性收入等非农业收入的增加是农村居民消费支出变化的主要因素。通过农村人力资本投资,大幅增加农村居民的农业收入,同时拓宽农村居民非农收入增加渠道,优化农村居民的收入结构。最后,消除约束农村居民非农收入的制度性障碍。消除约束人口区域流动的制度性障碍,促进农村居民的城乡流动,提高农村居民的工资性收入。加快农村土地制度改革,完善土地流转制度,大幅增加农村居民的土地财产性收入。

1.2 农村居民消费变化的收入结构因素分析

2 农村居民消费的空间关联性及影响估计

3 结论和政策启示