“规划-建筑一体化“的成都乡村规划建设实践

——以龙泉驿区黄土镇永丰村为例

2019-11-06唐登红

唐登红, 孙 静, 刘 磊

(四川省明杰设计顾问有限公司, 四川成都 610023)

2003年,成都市拉开了统筹城乡的序幕,提出工业向集中发展区集中、农民向城镇和新型社区集中、土地向适度规模经营集中的“三个集中”政策,并于2007获批“全国统筹城乡试验区”。2008年5·12地震后提出强调产业发展性、形态多样性、环境相融性、设施共享性的“四性原则”,再到2011年强调以新村带产业,以产业促新村的“产村相融”,再到后来2013年4·20地震后科学恢复重建提出的强调小规模、组团式、微田园、生态化的“小组微生”新村建设模式,成都探索出了一条现代化的幸福美丽新村建设道路。

近年来,成都市乡村规划建设实践已不仅局限于单一的村庄规划或聚居点设计,引导资源要素沿示范线集聚,推动区域统筹、成片连线发展已成为新时期的重点。过往的设计模式更多表现出单一学科背景团队独立的从局部领域切入指导乡村规划建设的特征。随着新发展阶段的出现,乡村规划建设有了新的要求,传统的设计模式在新的发展时期正面临挑战。

1 传统设计模式在新时期面临的问题与挑战

1.1 难以满足统筹性增强的需求

以建筑师团队为主体进行简单聚居点设计的建设思路已经难以满足乡村规划建设统筹性增强的需求。在村域层面,深入开展村庄调研,拟定村庄发展定位、人口规模和发展战略;实现生态本底空间、历史文化和环境景观资源、风貌和综合环境的保护与提升;合理进行产业发展引导,为村庄发展注入动力;立足经规、城规、土规等多规合一,确定集体建设用地的空间区位、建设标准;统筹村庄交通、市政、公共配套服务设施布局等内容的重要性突显。

在区域层面,“成片连线”发展、“美丽乡村示范线”建设等思路的提出,使得乡村建设开始逐步关注通过产业发展策划、配套设施保障实现村庄与周边区域的错位联动发展;通过交通体系、绿道系统的建设增强区域内的高效联系;拟订景观环境整体保护与提升计划,增强乡村景观整体吸引力等。新的发展趋势迫切需要具有不同专业背景的设计团队深度介入,实现有序整合。

1.2 难以满足精准实施落地的需求

有别于新城开发,乡村建设的突出特点之一是有明确的服务主体(即原住村民)。随着生活条件的改善,村民开始更加关注居住家园的环境品质。伴随新村建成项目逐步增多,可进行比较的案例不断丰富,基于比较后的实际建成效果将逐步成为村民是否接受新家园的依据。该种变化对于乡村建设精准实施落地提出了更高的要求。

既有建设模式存在实施落地走样的问题,其原因主要包括两方面:其一,在村庄新建和改造的建筑、景观等项目中,规划师限于在细部构造、材料选择、造价控制等内容上的知识局限,容易从相对理想的意向效果出发开展规划设计,对项目经济性与技术适宜性的精准把控不足,迫使后续设计团队在深化设计中对已有设计成果进行修改,影响落地精准度。其二,新村建设从规划设计到最后施工完成共需经过四个阶段(包括规划设计—建筑景观设计—施工方案设计—现场施工)。任何单一团队若没有全过程参与,缺乏上阶段对下阶段的监督引导,下阶段对上阶段的实施反馈,均将导致最终实施成果“走样严重”。

1.3 难以满足高效率推进的需求

在城市对农村进行更广范围、更深层次反哺的政策要求下,新阶段的乡村规划建设必将从“点状”精品塑造逐步走向“成片连线”发展,甚至逐步实现“全域覆盖”。该阶段需要推动的乡村规划建设任务量将显著增长。因此,无论基于政府的诉求(保障在承诺的政治期限内高质量完成目标任务)还是村民的诉求(保障生活品质的前提下尽快入住新家园),均对提高新村建设的效率提出了更高的期望。

既有建设模式存在推进效率较低的问题,突出体现在三个方面。其一,针对村民,不同设计机构需开展多轮次的村庄调查和公众参与,组织效率低;其二,主管部门需要与多家设计机构反复进行正式或非正式的会议沟通,沟通效率低;其三,设计团队间纵向组织、分级编制的模式缺乏反馈机制,协调效率低。

基于以上分析,在更加强调区域统筹、精准实施落地、高效率推进的背景下,我们通过多个试点项目实践,逐渐摸索出了“规划-建筑一体化”设计模式,这种乡村规划建设的新模式能够有效的满足新的发展时期下乡村规划建设工作的需要。

2 “规划-建筑一体化”设计模式探索

2.1 定义与内涵

“规划-建筑一体化”设计模式旨在通过建立一个多学科背景横向整合的设计团队,在内部形成前期调研与访谈—方案设计—施工图设计—施工及后期维护管理四个阶段高效衔接的合作机制,在外部建立全流程参与的服务内容,实现增强乡村建设统筹性,确保建设项目精准实施落地,高效推进乡村规划建设工作。

2.2 形成历程

在成都天府新区红阳村规划实践中,项目组首先编制了村庄规划,实现了产村相融的建设目标,解决了村庄发展缺乏可持续性等问题(图1、图2)。其次编制了涵盖红五老街建筑风貌及景观改造,景点策划,绿道系统与基础配套设施建设等内容的实施规划。最后,对即将开工建设的农村新型社区按“小组微生”原则编制详细的建筑及施工图设计方案。在本次实践中,设计团队意识到地方政府需要解决项目整体统筹与实施落地两方面的问题,需要建立一体化的设计团队,将各阶段设计工作进行横向“一体化”以压缩设计周期、保障项目精准落地。在4·20地震后重建邛崃天台山青杠岭新型社区的过程中,由于各类安置点规划建设的需求庞大、时间紧迫,人力紧缺,地方政府迫切希望设计团队在设计推进、施工辅助、后期维护管理等阶段给予各种技术支持。因此,设计团队意识到对政府提供全流程的服务内容应该成为“一体化”设计工作的必要延伸。

通过实践经验逐步理解“一体化”设计模式的必要性及其应有基本内涵后,笔者在成都市龙泉驿区永丰村规划建设中采用“一体化“设计模式进行了相对完善的实践,并将其总结提炼,逐步理论化。

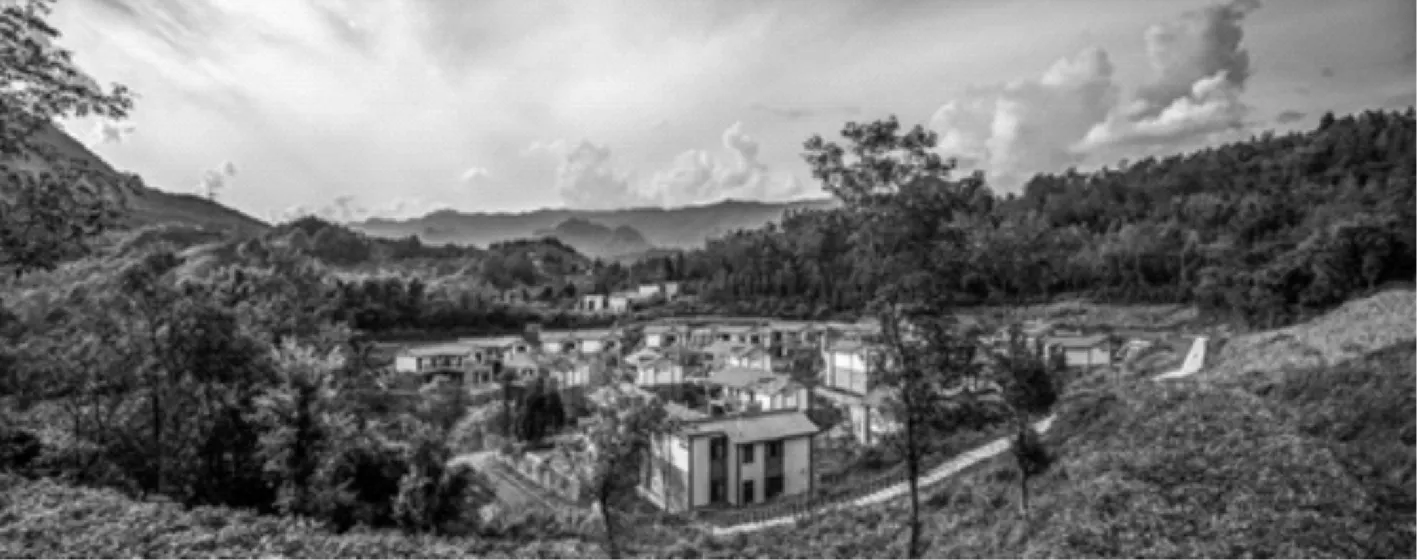

图1 青杠岭聚居点规划

图2 青杠岭聚居点现状照片

2.3 “规划-建筑一体化“设计模式实践

龙泉驿区黄土镇永丰村距龙泉驿区中心城区约14 km,距成都市区约8 km,区位条件优越。随着城镇化进程的推进,永丰村村域范围内成南高速以南部分已纳入黄土城镇建设用地范围,故本次规划范围为永丰村成南高速路以北区域,面积约2.89 km2。永丰村主要为浅丘地貌,境内池塘、沟渠遍布,自然生态环境良好,具有浓郁的客家文化氛围。本次规划重点在于利用永丰村的资源禀赋,全域统筹,梳理完善村庄发展框架,建设独具客家特色的聚居点,为永丰村发展乡村旅游业打好基础。

2.3.1 建立一体化的设计团队

本次实践首先建立了一个具有规划设计、建筑设计、景观设计、市政设计、施工图设计专业背景为一体的综合型设计团队。该团队由一个总项目负责人进行统筹安排,以确保团队的高效运作。

团队中的总项目负责人承担三方面工作。其一,对外与甲方沟通对接,明确项目进程、提供项目推进相关的咨询服务;其二,对内组织协调各专业工种间的衔接,把控项目的进度和质量,确保项目高效推进;其三,在施工及后期维护管理阶段,针对可能出现的设计变更与必需的技术核定,组织多方校核,形成完善的反馈与修改机制,确保实施成果不走样。

团队中各专业背景的成员主要负责与自身专业相关的项目内容编制,同时为涉及交叉性的设计内容提供技术支持,确保各个专业间的无缝对接。

2.3.2 建立一体化的内部合作机制

在建立一体化的设计团队后,项目围绕村庄调研与访谈——方案设计——施工图设计——施工及后期维护管理四个阶段展开。

(1)前期调研与访谈阶段。在前期现场调研与访谈阶段,规划师、市政设计师、建筑师、景观设计师重点采用驻村体验、问卷调查、村民访谈、实地踏勘、村委座谈等工作方法,仔细摸查村庄发展现状基础,充分听取村民意见,了解村民需求。通过前期阶段的调研与访谈,形成村庄调查报告,明确了村庄发展在经济产业、配套设施、聚居点建设、景观环境营造等各方面的具体需求,有效指导了设计阶段工作的开展。

(2)方案设计阶段。基于调研与访谈阶段的成果,各专业的设计团队人员开始并行高效的推进设计阶段工作,同步形成专业间的内部反馈机制,确保设计成果精准、连贯的在设计成果间落实。

规划师与市政设计师在明确规划期末村庄总人口及新型社区人口,选择乡村旅游业作为村庄主导产业基础上;对各类建设用地非建设用地规模与布局结构、全域公共服务设施、交通与市政基础设施进行了统一安排;并对农村新型社区选址、各类建设指标与配套服务内容等做出明确要求,便于建筑师、景观设计师进行深化设计。

建筑师进一步确定了新型社区布局结构、开展住宅建筑和公共建筑方案设计,明确了建筑户型、建筑风貌等,形成了凸显客家文化精神特质的内聚型聚居点布局方案。建筑造型提取了反应客家传统风貌的建筑语汇,建筑材料采用了青石拼块、新型瓦屋面、黄土真石漆进行拉皮处理等方式,体现客家传统建筑风貌。考虑乡村旅游发展定位,设计一层可以用作商铺,2、3层可以做客栈,一房多用的特色户型,呼应总体规划定位。如图3、图4所示。

图3 聚居点布局

图4 聚居点效果

景观设计师进一步制定田园景观保护方案、村域重要景观节点改造方案、主要旅游道路两侧景观提升方案等,并重点对确定新型社区景观进行详细设计。在方案中特色化的利用了浅丘地形,采用局部区域退耕换林、构建生态林的思路,运用生态林、果树、牧草间种模式,恢复自然生态环境,提升了农村景观。同时,采用了客家人“崇文重教”的重要表征和标志性文物——石楣杆,在聚居点方案的重要节点处修建,还原了文化传统,体现客家文化。如图5所示。

图5 石楣杆设计图

(3)施工图设计阶段。通过召开初步成果规划工作坊,经县、镇两级政府主管人员、村两委、村民代表和党员代表联席会议讨论后,对规划成果进行完善。同步召开专家、部门的联合审查会议、并通过村集中公示,获得村民普遍认可后,进入施工图阶段的设计。

施工设计阶段主要由建筑师、景观设计师与市政设计师主导,规划师对设计成果的内容沟通协调,分别完成建筑施工方案、景观施工方案、交通市政配套施工方案的制作。同时对各项工程造价进行核算,为施工阶段打下基础。

(4)施工及后期管理维护阶段。在施工阶段,各设计团队重点对确需的工程变更(包括设计变更和技术核定)进行统一管理,并明确工程变更的审批流程。由“一体化”的设计团队提出初步变更方案,经相关单位审批完成后,设计单位根据《工程变更意见审批表》出具正式变更资料(《设计变更通知单》《设计修改图》《技术核定单》),由建设单位审核其与《工程变更意见审批表》的一致性后,分发至施工单位进行工程变更内容的实施。在建设完成后,“一体化”的设计团队进一步介入建成项目的管理与维护,通过制定乡规民约、进行村民宣贯教育、培训村庄领导人等手段,保障建成环境的空间品质不在日常使用中褪色。

2.3.3 建立全流程参与的服务内容

在本次实践中,“规划—建筑一体化”设计团队除提供项目设计阶段的综合性服务外,针对乡村建设管理人才较紧缺的客观现实,团队进一步为甲方提供全流程参与的服务。

在方案设计工作全面展开之前,重点对聚居点选址、建筑形制、户型要求等内容召开村民意见征求会,配合主管部门进行现场办公,当场确认。在方案设计阶段,重点辅助甲方确定合理项目推进的时间节点,完成各阶段各项报批程序。在施工图设计进入中后期阶段,提前告知甲方进行施工单位的招选工作,推荐有经验的施工团队,组织招投标技术比选,辅助甲方完成施工单位招选。最后,在施工过程对施工单位材料选择、关键细部节点施工技术方法,后期景观打造实践等进行监管和指导。通过全流程参与项目的建设过程,大幅提高项了目推进效率,保证项目建成品质。

3 结 论

在成都村庄规划建设实践经验基础上不断发展演变形成的“规划—建筑一体化”设计模式已逐步扩展到成片连线的村庄规划建设中。它的核心理念是打破单一学科背景的思维局限,推动多学科融合研究、高效协调组织的工作方式。反思以往的规划建筑编制,规划师往往存在缺乏对项目的经济性、开发建设可行性等的深入思考导致规划成果中的控制性指标体系难以实施落地等问题。建筑师、景观设计师、市政设计师往往存在缺乏对宏观发展背景、整体协调定位等方面的思考、导致设计方案存在局部合理但整体失效等问题。因此“规划—建筑一体化”设计模式不仅适用于新时期背景下的村庄规划建设,也适用于旧城改造、地块包装、控规编制等项目,它在强调设计工作逐步走向精细化的新常态背景下更加具有推广价值。