省民专40年:云南民族教育的缩影

2019-11-06刘瑜澍,龙成鹏,和晓等

·1991 年7 月,省人大常委会副主任张宝三在学校首届中专生毕业典礼上讲话·

·1992 年,省委书记普朝柱到学校视察指导·

·1995 年11 月,国务委员、国家民委主任司马义·艾买提来到学校师生中间·

省民专40 年,历经曲折。今天的全日制中专,创立之初只是短期干部培训班。从不发文凭的短训学校,到国家承认学历的普通中等专业学校,再到省级重点中专、国家级重点中专、全国民族职业教育示范基地,省民专的成长与蜕变,生动展示了40 年来云南民族中等职业教育的繁荣与发展。

省民专的历史,是变革的历史。变革源于时代的发展进步,为了满足不同历史阶段云南民族地区科技、文化、教育的发展需要,省民专不断改变自己。所以,省民专的历史,事实上也是云南民族地区发展变化的缩影。

省民专“变”的背后,也有始终如一的坚持。这个坚持,就是在办学的不同阶段、不同环节,始终与民族地区经济社会发展实际保持紧密联系,始终坚持为民族地区培养优秀的实用人才,始终奋斗在改变民族地区落后的科技知识状况、教育状况的前线。

省民干校的建立肩负着农村脱贫的使命

省民干校成立于1979 年,最初的人才培养方式是办短期培训班。从1981 年5 月第一期开始,持续到1993 年2 月最后一期,有13 个年头,共计34 期,培养学员1914 人。

为什么要选择培训班的模式?这个问题,可能要追溯到当时中国的教育和社会背景。

短训班始于改革开放之初,持续至邓小平南方谈话时,并非偶然。当时的农村社会,基础教育薄弱,文盲和半文盲占多数,发展经济、脱贫致富必需的科技知识,很难依靠大中专教育去普及——上世纪80 年代大中专入学率低,民族地区覆盖很有限。

·建设中的二教区学生宿舍·

·师生动手共建校园·

短训班这种社会招生(从边疆民族地区乡村干部中遴选),弥补了职业教育资源的不足。因为通常两三个月的脱产培训,针对性强,快速有效,节约资源。加上,这样的方式培养的基层干部,通常回去就能为老百姓服务,对农村经济社会的影响更直接。

比如,从省民干校结业的学员,他可能受训的是兽医、牛羊养殖,或者果树栽培,回去后,他既可以直接指导村民的种植养殖,也可以通过办培训班,进一步传播在民干校所学的知识和技术。

要强调的是,民干校34 期培训班,尽管内容多种多样,但大部分还是围绕农业科技,围绕发展农村经济这个一以贯之的主题。而之所以如此,也与时代发展紧密相关。

1978 年后,党和政府的工作重心转移到经济建设上来,民族工作自然也转向发展民族经济,改变民族地区历史性的贫困面貌,实现边疆民族地区经济社会全面发展。另外,我们今天可能有些陌生的是,上世纪80年代为了搞活农村经济,脱贫致富,政府和学者都主张农村发展副业,以转移劳动力。比如,费孝通先生就主张推广养兔。时任云南省民委党组书记、副主任陈大可知道后,将这种做法引进到云南,为此他专门在《中国民族》上写文章呼吁,还组建了“云南养兔协会”,认认真真推进这一实业。

时任省民委主任的王连芳在发展经济方面,也有相当成熟的看法。1983 年,他就在《云南社会科学》上撰文,阐述发展民族经济的“战略措施”。王连芳的阐述非常全面,很值得我们今天重读。“要采取多种形式、多种渠道,大批造就少数民族人才。”“要根据他们的特长,进行专业培训,使之成为农、林、牧各种初级技术员、生产能手和商业代购代销员等”。

陈大可书记和王连芳主任在上世纪80 年代初的主张,不仅反映了那个时代政府领导层在发展民族经济方面的某些共识,而且直接促进了民干校的创办和发展。民干校黄兴杰老师回忆民干校创立之初的“领导关怀”时,就提到了陈大可书记,说他也是经常来校关心的领导之一。

显然,把民干校办成一个以农业科技培训为主的学校,就是云南发展民族经济的“战略措施”中必不可少的一环。

省民专的定制化模式

培训班的模式,尽管在省民专40 年历史上,只持续了13 年,但实际上,这一办学实践对省民专的影响远远超出最初的13 年。某种程度上,培训班的办学方式并不是过去的历史,而是省民专灵活的办学思路,务实的办学风格的体现。

培训班的办学特点,鲜明之处是定制性。这个特点,今天省民专还保持。今天各种“订单班”,以及学校管理方式,也一定程度体现了定制化的培养,而其做法,可以追溯到培训班时期。

我们来看看培训班的办学模式。

培训班以省民委和省科协名义联合办学,省民委、省科协给予很多支持,其中包括出面聘请相关领域的专家学者。每一期的培训计划,通常由省民委提出,但具体落实则交给省民干校。

这些工作包括:下到州、县,甚至乡镇,调研和招生(分配学员名额),回来后,针对地方和民族的实际,制定培训内容和专业方向,以及后期的组织教学和实习(考察)工作。

以1985 年7 月的培训为例。这一期是“茶叶班”(1983 年3月已办过一期“茶叶”培训班)。招生工作当然照例要结合地方需要,并到适合种茶的地区去调研。调研回来后,要针对当时茶产业发展方向,进行课程设置。

当时留下的《简报》提供了开课的详细情况。课程有:民族理论与民族政策、茶叶信息、茶树栽培育种、茶叶审评、茶树病虫害防治、茶叶初加工等六门。《简报》提到专业课教师是云南农大园艺系和植保系的老师,总授课时间243 课时,两个月的培训,留出9 天,去凤庆县茶园实习参观等。

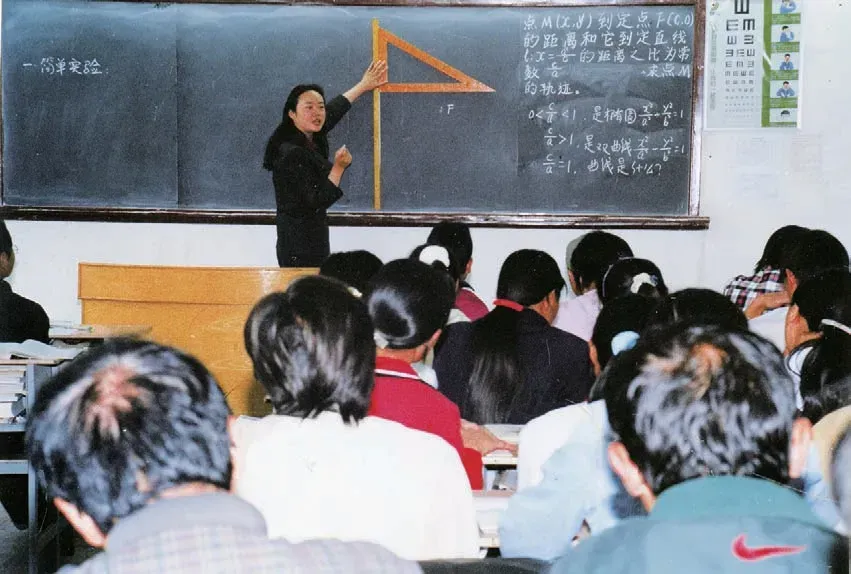

·教师在上公开课·

这期培训班的学员构成如下:人数68 人,来自红河、思茅(现普洱)、西双版纳、楚雄、德宏、保山、文山、临沧八个地州,少数民族学员42 人,占比61.76%。这份《简报》,还列出了每一个民族的成员人数,党团员人数,男女比例,年龄结构,以及单位和干部级别。其中正副区(镇)长3 人,正副乡长6 人,茶厂(场)负责人9 人,社队企业干部6 人,农业技术人员7 人,一般干部和工人37 人。

作为定制化培养的一环,培训班的教学组织非常注重方式方法,一般上午上课,下午讨论。讨论以组为单位,通常一个班五六十人,以10 人为一组。讨论内容,主要是上午所学的内容。

这些讨论,显然有助于基础参差不齐的学员消化和领悟教学内容。当然,结果往往不止于课堂内容,经常演变成一场民族文化的交流活动。因为讨论中,学员经常会讲到各自的地方性经验。比如,某地老百姓认为稻子生病,是因为“神灵”作祟等等。

除了讨论,培训班学员还要写学习心得,每一期培训班,班主任还要汇总学生的讨论和心得,编写几次《简报》,反映不同阶段的学习进展。

·学校冬季运动会·

定制化服务,是一种非常高级且“人性化”的教学组织模式。不仅要解决学生从哪里来,往哪里去,培养成什么样的人这些基本问题,还要对教学实施过程有非常清楚的了解。因为只有这种深入的管理,才能解决每一个阶段出现的问题。

这种培训班时代的做法,今天还有很多精粹在延续。比如,在师生关系方面,今天的省民专学生,依旧享受着跟培训班学员相似的“定制化”的全方位服务。

我们采访过省民专许多班主任,他们一致认为,省民专的班主任,就像学生的“保姆”,通常既管教学,又管纪律,既要陪着学习,又要陪着他们住宿舍(学校一直保持着校领导和老师在校住宿的值班制度),有时候学生在城市迷路,都要去把他们找回来。而且,不仅仅是为学生服务,因为管理需要,还得做家长的思想工作,让家长的思想也要与现代教育、与城市生活、与青少年成长各个阶段保持某种同步。

民干校的培训班,特点在于“小”,通常一年办两三个班,每一个班,最少20 多人,最多也就100多人。这样算下来,即使抛开空当期,学校“在校生”也就是几十人。

后来的省民专就很大了,最多的时候,超过7000 人。但是,即使这样,学校在管理中,还是把大的校园分解为很多小的单位。于是,以班级(班主任+学生)为单位的校园,其教学、管理的很多细节,还是像培训班时期,体现着朋友、亲人般的关怀。

“订单班”从招收、就业、教学设置等角度,更体现了定制的特点。比如,刚刚毕业的为西双版纳州歌舞团培养的“订单班”,毕业生来自西双版纳州,毕业就进入州歌舞团就业,而课程设置,则像民干校时期的培训班一样,目标清晰——为民族音乐歌舞表演培养人才。

从省民干校到省民专,学校办学中的很多东西其实并没有变。这些东西,很可能也是省民专成功的秘诀,也体现着云南民族工作的特点。

民族工作在云南,不仅仅是行政工作的特定领域,也是云南处理很多工作和问题时行之有效的策略和方法。就像群众工作,从来都不单单是一个工作内容,而是党和政府的优良作风。

“因地制宜,因族举措”“一山一寨,一族一策”这些云南民族工作的基本原则,都被省民专体现在了学校的招生、就业、管理、教学等方面。鱼波校长认为,省民专的发展离不开对教育规律的遵循,也离不开对民族工作基本原则的掌握。

·3 班学生合影。3 班为农村经济管理班,在校时间为1988 年·

从培训学校到国家重点中专

省民专的发展,其实并非一帆风顺。民族教育本来基础就差,所以,专注民族教育的省民专,在过去40 年,就有着比其他中专学校更为坎坷的办学历程。

我们可以简单回顾下学校的发展变化。

1987 年以前,当时的省民干校,还不是一所正规意义上的“学校”。那时候的省民干校,没有寒暑假概念,也缺乏所谓校园生活、校园文化,甚至都不能算校园。因为,上课老师是借来的,甚至起初连宿舍、教室也是借来的——最早学员住民委招待所,用民委机关大会议室做教室。

1987 年是一个重要的转折,这一年,关于省民干校办学性质等重大问题的讨论,大体上有了结果,那就是朝着中专学校方向发展。其中一个重要体现就是,从1987 年上半年,民干校就开始进行前所未有的尝试——从高中应届毕业生中招生,开始探索中等职业教育。

1987 年开始办的“职业中专班”和第二年继续的“职业高中班”都是1 年制,最初是把高考“落榜生”,用一年时间从“半成品”培养成“成品”。毕业不包分配(当然,实际上毕业学生基本在政府和企事业单位被安排了工作)。

1989 年办的“地震班”,起因是1988 年11 月澜沧、耿马大地震。这两个受灾最严重的地区,都是民族自治县。省民干校出于学校发展和灾后重建等多重目的,向上级部门提出了办学计划。

这个计划最后得到批复,“地震班”1989 年开始招生,第一年就招了200 人,总的办学指标是400 人。“地震班”由省教委发中专文凭,毕业后学生定向分配至澜沧、耿马。

“地震班”对省民干校来说非常重要,因为这是省民专办中专班的开始,它的成功得到上级多个部门和领导的认可,并最终在1991年通过了民干校提交的申办中专学校的申请。

省民干校申办省民族中专,1988 年11 月就正式提交过一次申请,但很快得到了否定回复。两年后,1990 年12 月,学校再次向省民委等上级部门提出改办中专申请。这次,在省民委的强烈支持下,申办主张通过。1991 年9 月24 日,云南省民族中等专业学校正式批准成立。

始于1999 年国家“并轨”改革,实际影响是2002 年、2003 年后,由于国家不再包分配,而且中专学校上学开始收学费,省民专招生遇到了办中专以来最大的变局。加上后来,随着国家对中专学校拨款改为“生均制”,学校的挑战更是从招生、就业,扩展到办学经费等方面。

“生均制”把国家对学校的拨款与招生人数挂钩,这样一来,规模小的学校不仅招生难,而且连办学都难。

省民专历史上第二次重大困境跟国家教育改革有关,并非省民专个别现象。为此,省民专在最近10 来年进行了很多努力,这些努力最终改变了教育改革带来的短暂困境。如今的省民专,已经走出了这段困顿的历史,迎来了新的发展。

不过,有必要简单勾勒下省民专在国家“并轨”改革的形势下所做的尝试。1998 年,省民专在成功申办中专后,完成了省教委正式验收。这意味着按照中专学校的标准,省民专已经合格,也就是说,它已经从1979 年创建的民干校基础上,成功蜕变为一所中专学校。

一年后,“并轨”改革袭来,省民专又在此基础上,进一步把学校改扩建为省(部)级重点中专学校。时间是“并轨”改革两年后,2001 年8 月。为了擦亮省民专的牌子,当时的校长张卫东进一步带领学校往国家重点方向发展。2004年省民专被评为国家级重点中等职业学校。再后来,郭子孟校长时期,2006 年,省民专又夺得了“全国民族地区职业教育示范基地”等全国性称号和荣誉。

省民专为走出发展困境,除了上述努力和成绩外,还有很多针对性的解决方式。

比如,2002 年10 月,为解决“并轨”改革毕业生的就业问题,省民专把次年毕业的学生中的170人组织到广东实习,实际上就是直接就业。据带队的毕业于中山大学的和韶林老师介绍,他动用了很多办法帮着安置学生,并守在广东,为实习学生解决各种难题。

这是一次开创性的就业远征,为后来提供了很多经验。今天省民专的就业,因为跟专业设置、招生等环节高度融合,已不再像10 多年前,是学校一个短板。比如,学前教育专业,因为有民汉双语教育的优势,弥补了民族地区乡村幼师师资的短缺,基本是供不应求。

招生的工作,在2013 年后也逐步通过多种形式的探索,得以圆满解决,不是招不够学生,而是学生没有地方放。目前,省民专正在进行校园建设,以扩大校园容量。

·学校被列为全国民族地区职业教育示范基地·

·校园一角·

省民专40年映照出云南民族教育的进步

省民专的40 年,是云南民族教育不断发展的40 年。

上世纪80 年代初,在相对偏远的乡村,受过中等以上教育的人凤毛麟角,甚至连接受完初中教育的人也是少数,而且这些受过中学教育的青年,一般都生活在至少是乡镇、公社附近的村寨,且村寨里有着说双语的基础(如果是少数民族的话)。省民干校在这个时期培训的学生,很大一部分农技人员和基层干部,就来自于这样的群体。所以,从省民干校的学员教育状况,以及他们的籍贯,就可以看出当时民族教育的发展程度。

1987 年后,民干校开始向高中毕业生招生时,云南民族地区的教育状况已经有所改观。一些几年前把初中生送到民干校短训班来培训的较为偏远的地区,可能已经有个别人读到了高中,毕业后被省民干校招录,并经过1 年或者2 年的培养,回去进入乡镇等地方部门工作——因此,省民干校也才被迫要向中专转型,以便适应民族教育进一步的发展。

我们举几个例子。戴兴英是1989 年第一届“地震班”的汉族学生,她是普洱市景东彝族自治县大街乡文山村人。文山村是半山区,位于大街乡西侧,彝汉杂居。大街乡东面与双柏县嘉镇接壤,是山区,彝族聚居。相较而言,靠近市镇的文山村经济、教育等方面的条件要好得多。戴兴英是家中长女,读到了高中,并以比较优异的成绩考入了“地震班”的中师班。戴兴英是他们村第一个跳出“农门”的学子,也基本上代表了这一地区最高的教育水平。而大街乡东面那些彝族聚居地,恐怕在当时还很难出她这样的人才。

戴兴英的同班同学王贵斌,是临沧耿马的拉祜族。他家在勐永镇芒来村,位于耿马东北,距离镇政府45 公里,紧邻临翔区和云县。以乡镇这一级行政单位来考察,王贵斌的村子,比戴兴英更为偏远一点,所以,他上学经历也更为曲折。不过,他们村子是与汉族杂居的,从小就可以说双语。王贵斌说,他比那些拉祜族寨子的孩子有语言优势,那些单一拉祜族的寨子,接受教育的小孩就很少。而他则成为他们那一带最早考上中专的学生。

·建设中的校园·

1991 年民干校毕业后,戴兴英被分配到澜沧县谦迈乡的包麦地村小学。这是澜沧县两所村级完小之一,条件艰苦,最初连厕所都没有,学生主要是拉祜族、哈尼族(尼人)和佤族。据她介绍,她的学生的父母一辈,基本是文盲。这里的学生,有机会接触中等教育大概已经是上世纪90 年代中期以后。她接手时读四年级的学生中,就有的后来读到中学,考入中等师范,再回到家乡教书的。

换句话说,在云南比戴兴英的家乡更为偏远一些的山村,接受中等教育的时间,又会推迟几年,推迟的时间或许就是六七年,即包含新一代师资培养的时间和新一代学生成长的时间——他们是师生关系。

我们从民干校得出的上述判断,很难作为一个普遍事实,不过,无论是省民干校,还是后来的省民专,其生源状况,都不太可能违背云南民族教育发展的轨迹。换句话说,省民专在每一个发展阶段,都可能是把中等职业教育往深处推进,从县城、乡镇周边,向偏远的山村推进,从说汉语的杂居地区向说单一民族语言的地区推进。

这种不断的推进,今天是什么状况?

现任鱼波校长讲了一个事例。有一年中秋,云南省民族学会怒族研究会领导来学校看望怒族学生,原以为只有10 多个学生,结果发现省民专有100 多名怒族学生。他们说,这是历史上怒族孩子在昆明就学人数最多的时候。

不止是怒族,怒江和迪庆都是省民专跟地方政府合作推进“全覆盖”的地区。按照“全覆盖”的设想,当地初中毕业生,如果不读高中(高中免费),就可以进入省民专等中等职业学校就读(也是免费)。换言之,大概从2000 年后出生的这一代开始,怒江、迪庆这些教育相对落后的地区,在各种民族政策的扶持下,已经大多数都接受了中等职业教育或同等学历的教育。

一叶知秋,从怒江、迪庆等地区的事例,我们可以看出云南40年来民族教育的发展进步。对省民专来说,这种不断深化的中等职业教育,也客观要求学校再向高等职业院校发展,而这也正是学校的发展方向。