秋水神韵

——郎静山的人像摄影赏析

2019-11-06黄华安

黄华安

郎静山是中国摄影史上重要的人物之一,他以摄影为工具,超越传统束缚,求新求变,藉集锦手法、中国画意,创造出中国的文人画意摄影风格。他的作品具有个人独特的人格精神及文化特质,带给人们强烈的人文幻境,具有诗情画意的抒情浪漫手法而令人陶醉。他突破了纪实摄影在影像的言说能力困境及美学上的局限,让人深感影〈言〉有尽而情无限。

郎静山一生坚持宣扬中国传统文化,并坚定以中国的画论及集锦手法来创作的自我信念令人钦佩,也告诉了我们,摄影虽是西方媒介,在创作上仍然可以具有中国的风格。此外,让人印象更深刻的是他虽是学摄影的人,更不忘多读书、自我修养、广交艺友,而他对中国山水画的深入了解,造就了他独特的《画意》的风景摄影作品。 摄影术发明一百六十九年后的今天,虽然摄影技术日进,数位时代的来临,但郎静山成功脱离“西方摄影风格”藩篱,表现“中国符号”的特色摄影成就,成为中国摄影史上的里程碑,让我们肯定一个道理:以西方“摄影”为媒介,仍然可走出属于华人的摄影新路。

伟大的艺术家必须技术、理论、创意兼具,并且须具深厚的传统根基,才有融会贯通、开创新局的作品产生。陶渊明、李白、杜甫、苏东坡、张大千、溥心畬、毕卡索、梵谷、贝多芬、莫札特等艺术大家,无一不具有强烈的个人文化特色。常听闻许多人高喊“二十一世纪是华人的天下”,无疑的,中国的文化特色愈来愈受世界的重视,然而除了书画、诗词、文学之外,不能只喊口号或陶醉在五千年传统文化艺术的美梦里,在网络信息泛滥的时刻,学摄影的人往往失去了方向,傅承的风气也逐渐消失,郎静山的中国文化特色摄影作品,带给大家一个省思的机会。如何“延续传统”和“结合现代”,再创造出当今中国摄影风格特色的新局面?是现今华人学摄影的一条康庄大道。

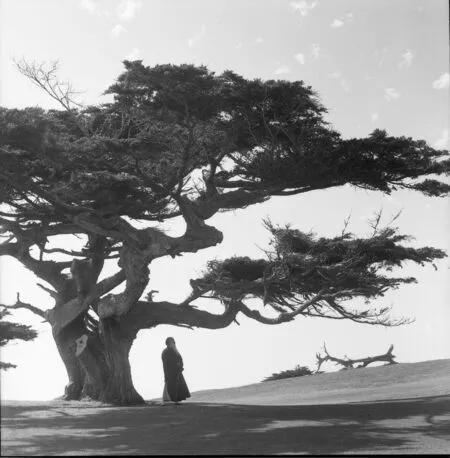

图1:《人如秋水》人像作品

郎静山的摄影作品风格强烈,他的集锦风景作品,将我们带回中国传统水墨山水的美学精神,也让我们回到文人爱远离乱世、淡泊宁静的人生观、宇宙观;然而除了画意的集锦风景作品之外,他的人文、人物肖像、集锦人像作品的表现,也是精彩非凡及全方位的。无可否认的,他的作品,拥有东方的哲学、美学特色,常让人有古代中国优雅恬静,及清逸澹泊的幽微风格,然而随着时代的变迁,我们在他逝世后的今日,惊讶的发现,他也有具现代感、及强烈深遂的表达、或趣味性之作品。这是他的创新,也是他的游戏。人物作品除了具有基本的“唯美”特色,更特别的是,作品有时呈现一种自然、含蓄、空灵的高雅风格,有时又单纯的强调被摄者强烈的个人特质。在人物作品构图上,有时他会故意做出不同之背景,来衬托所摄人物之气质;有时又于写实中,把重心直接放在个性之披露上。更不用说一般人像作品,力求的眼之神邃了。 试以郎静山几幅人物肖像、人像照的作品进一步剖析探讨:

一、《人如秋水》人像作品

《人如秋水》,郎静山的人物肖像照(图1),这些服装、姿态、人物的神情,除了道出时代真实的轨迹,留下历史的见证之外,他的拍摄手法往往以简单、端正、自然、含蓄美的表达方式为主,尤其女性人像,是用最简练而传神的构图,以美在自然为主的中国古代美学思想为主,不骚首弄姿、意无所指的人像摄影,不管是“自然”或“集锦”的人物肖像,皆以自然为美,意境深远,极富于暗示性,意在言外,使人涵咏想象而得之。此幅(图1)构图、采光优美,人物的姿态、神情自然流露,背景处理成如梦如幻的淡淡光影,若似秋水,十分迷人,这种自然、简单、雅致的拍摄手法,有如绝色美人,淡扫蛾眉,不事艷妆,而自觉风韵天然,楚楚动人。古人言:“品若梅花香在骨,人如秋水玉为神”,不正是此作的最佳写照?从摄影来谈,很多时候,意境的形成,要从有吸引力而没有对抗性的画面出发,让观众自然感动,引起共鸣,或者是摄影者在平淡无奇的题材中独具慧眼的创意。而郎静山的作品处处皆有此“意”此“境”。

图2:《郭良蕙女士》人像作品

二、《郭良蕙女士》人像作品

《郭良蕙女士》, 此作(图2)可见郎静山先生是善于捕捉对象稍纵即逝的神态。十八姑娘一朵花,“咔嚓”一声,轻快自然瞬间的按下快门,留下剎那间永恒的美感,也让人自然涌现一种天真、活泼、自然迎面走来的俏姑娘模样,“我想认识她,到底她是谁?能否留下姓名、地址……”,呵!原来是锁不住的美女作家郭良蕙女士,风采迷人,真让故人、时人皆仰慕及欲交往的对象。这种不刻意经营构图、光线、色调、姿态的人像摄影,正是“美在自然”的哲学,这也不正是一般所称的“写真”人像。他在一 剎那间,完全捉住了郭良蕙女士弹性、内鍊的气度与含蓄的爱美。

图3:《蒋碧薇女士》人像作品

三、《蒋碧薇女士》人像作品

《蒋碧薇女士》,郎静山先生所着“真善美的境界”一文中指出,艺术作品之有艺术性,要点在于是否加入个人之心思。他的人像作品,常常想出各种不同之背景,来衬托主角。蒋碧薇女士之肖像,就是这么一张作品。蒋碧薇女士生前与艺文雅士张道藩、徐悲鸿、常玉,间或有非比寻常的情谊。我们不难从这张作品中,探究出蒋碧薇女士大家闺秀引人之处。

东晋顾恺之,首先提出了人物画的“传神”问题。“神”就是人物的精神。魏刘邵《人物志》在品藻人物时,认为“征神见貌,则情发于目”,所以顾恺之画人物特别重视人物眼睛的描绘,认为“传神写照,正在阿堵之中”。此作品(图3)之所以耐看,首要就是人物眼神的生动表现,徐悲鸿夫人的高雅气质油然可见。南朝谢赫在顾恺之后,提出了“气韵生动”,此气韵也就是“风气韵度”,也就是顾恺之所说的“神”,“气韵生动”要求画家在创作中把人物的精神、性格生动的表现出来,因为谢赫时代的绘画主要是人物画,因此人物精神、性格、风气韵度的表现显得十分重要。从中国绘画来看,东晋顾恺之提出“以形写神”的要求。南齐谢赫提出“取之象外”的主张,并总结出“六法”,首重气韵,奠定了中国画论的基石。而郎静山即以谢赫六法作为他的摄影创作的画理依归。品画“六法”原是评人物画,却因内容精要完备,逐渐成为品鉴所有中国绘画具有科学及系统的法则。此幅人像作品之所以高贵、优雅、动人,在于摄者的扎实功力及涵养,对容貌、眼神、笑容、神态、背景、色调、实虚(清晰糢糊)的完整处理,不也是六法的诸多痕迹。

四、《仙人指路》人物作品

《仙人指路》: 谈论到人物,汉魏以来,在人物品藻中最重视人物的风格、风韵、风气韵度,南朝宋之刘义庆《世说新语》就是把一个人的思想性格、才能气质的总和,表现在外部,形成一个人的精神面貌。观察图中此幅人物照不仅做到外形的肖似,而这种“风气韵度”的内在气质强烈涌现。

图4:《仙人指路》人像作品

此作(图4)以树木茂盛为背景,把人物安排在下方中央,一袭长袍、拐杖、长胡的智者,一股仙风道骨的氛围涌现,突显了此幅构图的大胆与巧思,颇有结合道家哲学,即老子:一生二、二生三、三生万物,生生不息的宇宙观、生命观,人物的姿态也彷彿像所有生命跳脱人的世界,人不是主宰,人也为自然万物之一环。近半空间留白之安排也是巧思,让作品实中带虚,虚中带实,而留白是中国绘画的特色,除了表达以简代繁,更重要的是它透露中国人“谦虚”的哲思。高度智慧及求新求变的郎静山,自然而的会向更渺远的地方去寻找自然无为的桃花源,留白是感官的极限,也是一切新的希望,毕竟佛家讲的「空白」不是没有,而是更大的可能。郎静山的许多作品正是表达了华人的哲学与美学。

图5:《临流独坐》人像作品

五、《临流独坐》人物作品

《临流独坐》,此作(图5)在经营位置上独具巧思,画面飞瀑从右上方飞奔而下,势极雄伟。上方树木深郁,不可及顶,下方高人独坐观瀑,意境油然而生,此足见他在构图上的用心。

光线的采光为斜侧光,岩石线条立体刚壮,流水线条洁白流畅,至刚至柔,阴阳开阖。画面的安排颇为密实,且隐约有由大见小的空间美感。

此幅作品(图5)意境高远,表达出禅境空灵清净的特色,同时也让人感受到日本茶禅表达出“和、敬、清、寂”的特色。所谓禅之美,可从禅的本质在于动静的心对于世间不取不舍的妙用,它富有美学情调,主体在抿除一切意识分别而达到的心境浑一、物我两忘的境界。这是相对意义的静态之美。画面上“高人孤坐”水边,上方有象征生命的树枝,潺潺的流水,周遭的岩石突显了人在大自然中是何等的渺小,又具有天人合一的道家思想。此幅优美的构图,令人想起古人所言的“在山泉水清”及王维禅诗中所写的“泉声咽危石,日色冷青松,薄幕空潭曲,安禅制毒龙。”禅修追求的是反感官的、内在的,以自己的身心做为磨练的器材,以心磨身(松身、安坐),再以心磨心(不思善、不思恶),最后一片澄清,而有了智慧与慈善心,再出世为众生服务。

图6:《松荫高士》集锦后人物作品

图7:《松荫高士》集锦后人物作品

六、《松荫高士》集锦后人物作品

《松荫高士》,郎静山交游广阔,拍人物,喜欢拍摄文人艺术家好友,尤其喜欢以好友张大千为集锦人物的创作主角。“松荫高士”作品(图6)中的人物就是大千先生,大千先生是近代最伟大的中国画家,亦可说是文人高士的代表。

郎静山在题材及元素上的选择是坚定有目标的,山、水、云、石、松、文人、雅士的选择是集锦画意摄影的最佳代表。从光线、色彩、色调来看,此作处理高明,郎静山论述摄影之色调时特别强调:“若能巧妙运用黑白摄影的明暗灰阶,便可营造出“墨分五彩”的调性,此幅正是典范。”他习惯以松树来表现美感及生命的厚度,如画面中的弯曲松树,饶富趣味,缥渺云雾,更让整幅作品意趣横生。此外画面的留白处理深具巧思,而不拘泥于近远层次,是一幅极高难度的创作。

此幅集锦手法在意境上的经营位置,可谓高妙深远,画面右下方坐着大千先生,仰望着左边的苍劲高大古松,正环抱宇宙的生命观,加上远处的巖石,缥缈的云雾,让人悠然神往。这不正是道家天地有大美的一种风骨、仙境的格调。

七、《独立苍茫》人物作品

《独立苍茫》,此作(图7)在空间安排上独具巧思,树及地线以斜线延伸空间,意趣横生,构图、线条、色调、人物、空间的精妙配合,意境高妙深远,禅意顿生;此作无心流露了禅“自然、含蓄、空灵”的美学特色。意境上,由下往上看,高人迎风而立、松树斜展的优美画面,而远方的含蓄、空灵美也突显了“虚”的空间延伸,此幅四分之二的留白,是郎静山的智慧与谦虚。从禅修来谈,在禅修的过程中,把外在这些不必要的省略了,而追求内在的统一,是禅修过程中一种专注、至诚的训练;而中国的美学,从有颜色到黑白,从画得饱满的到留有空白的,从写实到抽象,一路发展下来,也都是在求内在的素朴、纯真,同时画面也让人感受到禅境诗意的美,这不禁让人想起“独立苍茫自咏诗”的孤独、沧凉、寂静的美感。

观此图,禅的审美意识与自然之境相依而生,在回归自然之境的过程中,禅创造了禅的生活艺术,钱穆在《中国文化史导论》一书中提到:“禅宗的精神,完全要在现实人生之日常生活认取,他们一片天机,自由自在,正是从宗教束缚中解放而重新回到现实人生来的第一声。运水担柴,莫非神通,嘻笑怒骂,全成妙道。中国此后文学艺术一切活泼自然空灵洒脱的境界,论其意趣理致,几乎完全与禅宗的精神发生内在而很深微的关系。”

禅对中国艺术的开拓产生了积极影响。从理论上说,禅从现实世界寻找「清净本原」,在现实生活的山水花鸟中挖掘生命活趣,在平凡的现实世界中开掘诗意化的、充满幻相之美的艺术世界。

禅的修行乃明心见性,如实观照,提倡在平凡世界中营造真悟妙境,造求人的精神之自由和解放。这是一个网络信息的时代,也是一个不稳定的时代,现代人的生活不再是古人生命的单纯,科技信息的发达,政治社会的乱象,人心险恶生命价值观薄弱,让我们不知何去何从,是非善恶不分,若能从禅与艺的修行境界中走来,或许将有每个人的生命风华,定能增加生命的智慧,开拓一己的人生观、宇宙观。拥有内心无上的般若智慧,也自会有禅家所讲的“山水随缘好,乾坤日夕宽,偶然得一偈,万事不相干”,“一朝风月,万古长空”。据郎静山先生女公子毓文小姐所言,她父亲晚年在台,过的是修禅的生活。修禅最重要的是,凡事不落言语文字及表相。他就是这样,默默地以自己的方式宣扬中国传统文化,不对外界的批评做任何回应,反而借着外境人事物之冲击,磨练自心。不知是他满带禅意的作品,把他带入禅的人生,还是自身的禅意自然流露在他的作品中?

影像是以实物成像为基础的摄影,如何用形象甚至纪实的画面表达无形而抽象的意境?这是摄影能否突破传统的关键所在。也因此,笔者认为,影像常会让人觉得内容有一种肤浅及太过直接呈现的浅白(缺乏深度),它不像文学、诗词可以透过文字,放进无止境的感情去表达,而感人至深。所以,影像语言无法像诗词那样细腻感人。这就让一般人觉得,它只能扮演纪录的角色,无法提升为高水平的艺术,这也难怪其它艺术领域的人往往瞧不起摄影艺术。要突破影像的深度、内涵,除了必须具备深厚的摄影技术之外,更要透过高度的思维(个人缜密的创意),而郎静山仅以中国的绘画画理为依据,放在科技的摄影创作中,建立了中国山水画的“意境”美学,又以成熟的“集锦”暗房技法,创造出境中带实、实中带虚,虚实相生、无穷无尽的心象作品。突破了摄影的局限,改变了“写实”、“纪录”的型态,让影像作品生动感人,具有高度的艺术感染力。

东西方民族各有其特性及差异性,艺术思想、审美哲学、鉴赏理论、美术史论都有不同之处,吾等应有信心,将摄影的「媒介」功能,结合“艺术”,并用心观察及研究,建立自己中国文化的摄影理论及作品,以奠定华人摄影家的地位。