摄影作为当代视觉素养教育工具的路径与方法

2019-11-06金鑫

金鑫

一、研究缘起

早在20 世纪30 年代,海德格尔就指出人类已经进入了图像时代,图像成为了我们日常生活交流和认识世界的构型,理解和创造图像以及用图像来认知与思考在现代社会中变得越来越重要。高校作为视觉素养的最高教育学府,无疑承担着提升学生视觉素养能力的重任。因而,目前越来越多的学者开始对视觉的传播与能力进行研究,并将其视为一个社会科学研究领域的新范式(Muller,2008)。相较之下,虽然教育家们努力地呼吁在不通教育水平的课程中引入有关视觉和图像解释的教学,来提学生们的视觉能力(Adam ,2001;Hattwig et al,2011)。但是,以往学者对其进行的研究较少关注到具体的路径和方法。笔者从事多年的摄影研究与教学,认为摄影教学对学生视觉素养能力的提升有着较大的潜力,既能够符合当前高等教育对视觉素养的关注和要求,来帮助学生在图像时代提升解释、使用和创造图像的能力。因而,笔者将试图对视觉认知、解释方法进行分析,并评估它们在摄影教学中运用的可行性。

二、视觉素养的概念

视觉素养是一个集心理学、美学、传播学、教育学等跨学科融合的研究领域,重要用于解释视觉感知与视觉材料的处理等视觉问题。借用阿夫吉利(Avgerinou,2001: 142)在诺霍顿(Hortin,1983)基础上提出的概念解释,他将视觉素养定义为,基于人类有意识视觉传播语境下的一组通过后天习得的能力,即理解(读)、使用(写)图像的能力,以及根据图像进行思考和学习的能力。从概念不难看出,视觉素养对视觉学习有着明显的借鉴意义,它能引导人们理解视觉的意象(Seppanen 2006)、提升视觉的运用能力。

视觉素养主要包括视觉感知、视觉学习和视觉理解的三个层面。(1)视觉感知是利用环境中物体反射的可见光光谱来解释周围环境的能力,是一种视觉的内在表象(维基百科,2018),通常被看作是一种信息的处理过程,与感知对象在空间和时间上保持高度依赖(Attneave,1954:183)。(2)视觉学习是借助图像对眼睛和大脑视觉神经认知系统进行训练,来重新建构眼睛和大脑之间的关系的一种方法。视觉学习是一个知识建构的过程,通过视觉学习后,人们能够不同程度地观察、认识和表达视觉语言,并对其进行评价(张倩苇,2002:6)。(3)视觉理解是指人脑对视觉信息的接受和利用的过程。通常来说,信息的理解是一个较为复杂的过程,由于个人的知识背景、心理状态,对同样的信息刺激可能产生不同的认识空间,也就会产生不同的信息理解。视觉感知、视觉学习和视觉理解作为视觉素养的三个层面,相互关联、层层递进。从视觉感知到视觉学习,增强视觉理解是从而达到提升视觉素养的目的。

三、摄影教育提升视觉素养的路径与方法

(一)摄影作为视觉材料的潜力

视觉材料是获取视觉信息的材料,包括图形、示意图、图表、地图、线描、照片、视频等影像。摄影特别是纪实摄影,通常被认为是一种传播媒介,各个维度的纪实照片,如视觉内容、照片风格、背景组成元素,能够提供事件的信息,或者阐明某些事件的问题,提供媒体人物形象等等。此外,纪实摄影也具有隐含的互文潜力,具有视觉的多义性,可以进行多层次的解释,能够对教学起到积极的作用。(Zmorzyński,2007: 42-44)。因而将纪实摄影作为视觉素养提升的视觉材料具有较高的实践价值。

(二)摄影图片分析的几种方法

1.视觉符号学

符号学被认为是一种方法或一个跨学科的研究领域(Noth 2011: 298),被广泛地用于对符号系统不同角度、不同语言的研究。在以往的研究中,图像教育广泛而丰富的运用各种符号学理论,如索绪尔和皮尔斯的符号设计、巴特的视觉修辞,甚至是巴黎学派提出的一种视觉对立的方法等等。但趋势千差万别,且适用型不强。在摄影方面,图标和索引是皮尔斯的符号三分法最常被讨论的两种符号类型,视觉符号对于新闻摄影的解释更加重要。因此,在一些旨在唤起读者情感的纪实摄影照片中,视觉符号常常被用作象征表现。

视觉符号学提供了丰富的理论工具来描述图片,例如,将纪实摄影定义为一种符号,或一种符号系统,来检查照片中特定视觉元素(符号)的作用和关系。然而,笔者认为,由于视觉符号学的复杂性(如概念的复杂),它更有可能抑制而不是刺激视觉素养的发展,它不应该作为一种通常用于教育目的分析、解释方法。

2.视觉修辞学

修辞学可以被定义为哲学和符号学的一个分支(Danesi 2000: 194)。巴特(Bate,2009: 35)认为修辞学作为摄影符号学,可以通过评价图像的视觉论证来辅助图像的解释,它将图像视为参数。相比之下,视觉符号学将图像视为符号而不是参数。修辞学通过图像来分析摄影的功能,例如信息的传播、视觉的表现力、审美,以及角色建构(Zmorzyński 2007: 42-4)。指出修辞是说服或说服某人接受某种观点的修辞策略。

视觉修辞关注的是理解图像如何交流,它们在社会和文化环境中如何发挥作用,以及它们如何体现意义(Wright2011: 317)。视觉修辞学实际上是对意象的一种内涵分析,即寻找、描述和解释这些符号与图片之间的联系,充当视觉信息的叙述者。由于视觉修辞学没有对图像解释作出充分的界定,也没有提供完全可以应用于摄影解释的指导思想。因而,视觉修辞学更偏重于视觉信息的传播与传播效果的关注,直接用于视觉素养教育也太适用。

3.现象学

现象学是指一种人文科学所运用的原则和方法体系。现象学不是一套固定的学说,而是一种通过直接认知描述现象的研究方法,即回到原始意识,来描述和分析观念构成的过程。这个过程能够解释概念映射的真实意义,被深入的运用于各个领域(外国哲学大辞典,2008:262)。

在摄影研究方面,现象学被摄影解释所接受,其中典型代表为巴特(Bate 2009)。巴特通过现象学讨论了摄影的两个概念:投入(Studium)和刺点(Punctum)。巴特认为投入(Studium)是一种兴趣和一般热情程度的投入。它是一种教育(知识和礼貌),能够推动摄影师拍摄并解释其拍摄活动的意图。通过投入(Studium),观众在接受过程中描述和解释视觉内容,了解世界(巴特,2003:42-43)。刺点(Punctum)指局部画面,常常看作是照片的细节。巴特认为,刺点(Punctum)总是或多或少地潜藏着一种扩展力量。这种力量常常是隐喻的,引发人们的思考(巴特,2003:69-73)

投入(Studium)和刺点(Punctum)两个概念代表了视觉信息的外延和内涵两个层面,分解了视觉信息传达的要求和某些结果。视觉信息的外延,即第一层视觉信息通常很容易阅读和理解,它包括:事件捕捉和描绘的解释;而视觉内涵而第二层信息需要更高级的解释,意味着需要理解图像的洞察力、信息和知识(Barrett2010:149)。现象学为视觉素养提出了解释框架,但仍然缺少具体的操作和实施路径。

4.诠释学

诠释学(hermeneutics)又称阐释学或解释学,是一个解释和了解文本的哲学技术。也被描述为诠释理论并根据文本本身来了解文本的过程。巴雷特(Barrett)在根据诠释学,在巴特现象学解释的基础上,描述了一种新的实践,将其称为互文性,即照片的互文解释(Barrett2010: 150)。巴雷特解释道,阅读照片可以揭示照片与观看者自身对文化艺术体检之间的联系,以及在特定情况下的情感感受。这些意识可以导致对图像更深层次的理解(Barrett 2010: 152),这是互文性的实质。

从纪实摄影角度看,纪实摄影的第一个层面是视觉信息的外延,即纪实摄影的人、事、物等描述性的信息。而为了要能理解到视觉信息的内涵,巴雷特(Barrett)认为观众应该接受视觉素养的训练,或者至少在这方面有一些经验。因而,巴雷特为视觉的互文性建立了一个解释指南——情感解释指南。他认为摄影照片只是现实的一个框架,基于它观众可以试着找出特定的照片在他们身上唤起了什么样的情感和感受,然后观众可以参照图像内容来阐述这些情感和感受(Barrett,2010:153)。互文解释提供指导原则具有一定的困难和局限性,仅限于以下问题:照片是否让人想起其他一些图像、文化艺术品或个人经历等等,想要得出一个具体的答案,需要具备一些视觉素养的技能,有相当大的挑战性。因而,也不能直接用于视觉素养教育。

(三)摄影提升视觉素养的路径与方法

基于以上对视觉分析方法的讨论,来自于芬兰的坎德拉(Ke.dra)提出了一种摄影的解读模型,并将其作为视觉素养教育的工具(Ke.dra,2018:64-65)。该模型由八个步骤组成(见表1),包括了视觉信息的外延和内涵,外延关注的是照片的内容和标题,内涵关注的是表达的内容(情感和感觉)、点睛之笔、符号和视觉修辞手法、互文性和修辞效果。

表1.坎德拉的摄影解释模型

坎德拉(Ke.dra)通过教学实践对该解释模型进行了检验,并认为大部分学生都能按照模型的步骤依次进行,给出较为完善的解释,从而进行了深入的分析,对学生的视觉素养有较大的提升。但同时,她也指出该模型最具挑战性的方面是符号和互文性,以及视觉修辞图形的解释。对于这些方面可能需要一些事先的解释,然后是视觉材料的练习。因而,笔者根据多年的教学经验,认为该模型可以做进一步的修改,加入信息交互环节来帮助学生对符号和互文性,以及视觉修辞图形进行解释。

信息交互是指信息接受和信息反馈的全过程。从信息论的角度看,反馈是检验信息交流质量的有效手段 。因而在对坎德拉(Ke.dra)的摄影解释模型进行改进时,增加信息交互概念,能够有效帮助学生对视觉信息修辞和互文性进行理解 ,并对学生的学习效果进行检查和空中。

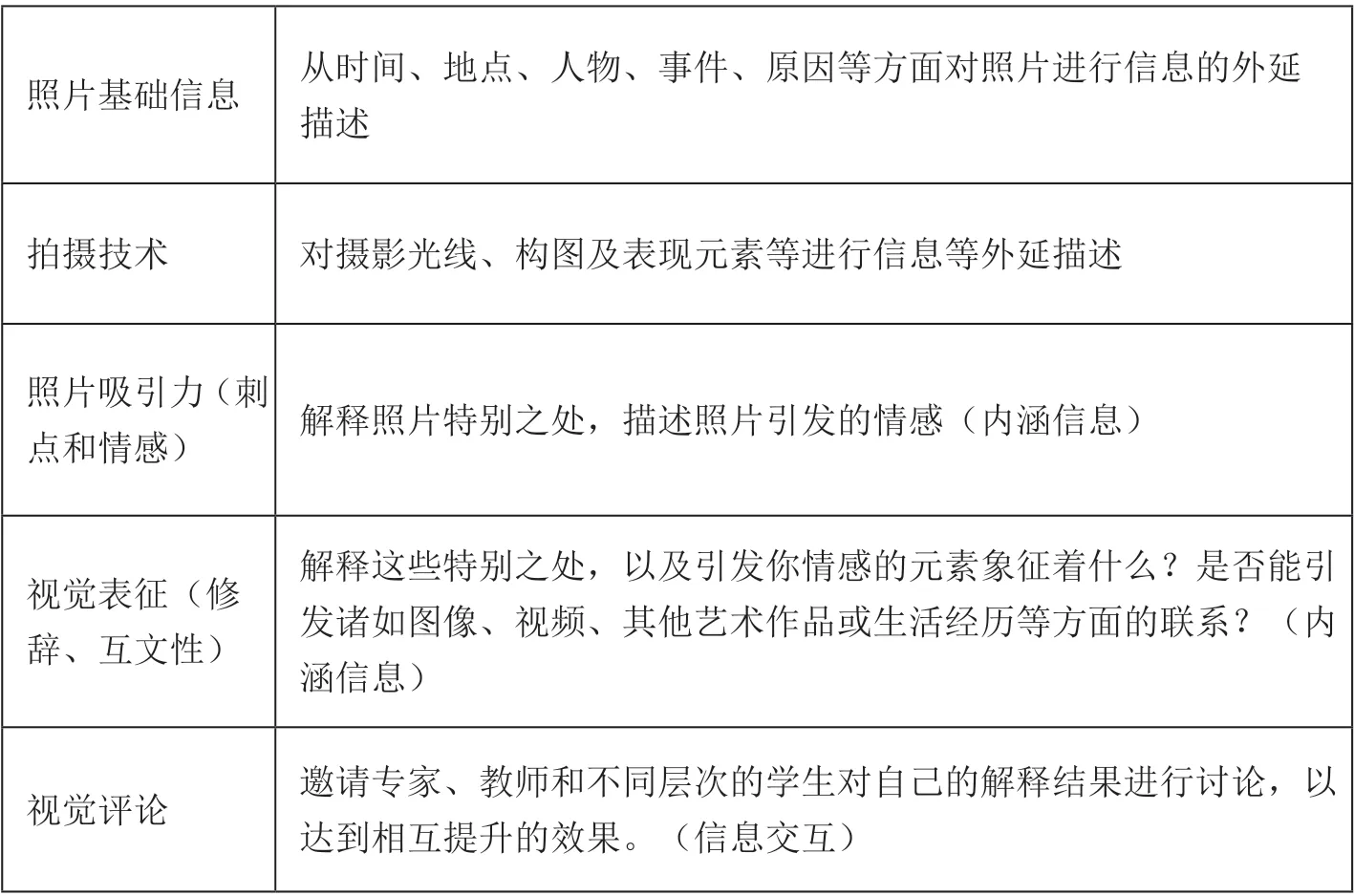

加入信息交互的摄影解释模型可以调整如下(见表2)。该模型的核心是增加了视觉评论作为信息交互实现的具体过程。同时,该模型对坎德拉(Ke.dra)的模型还进行了一些合并和简化,例如,将照片内容和标题合并为照片的基础信息;在拍摄技术方面加入了摄影构图的描述;将刺点和情感统一归为照片的吸引力;将修辞和互文性归为视觉表征。这样整个模型包括了两个信息外延层面和两个信息内涵层面的解释,加上一个信息交互过程,使模型看上去更加的简洁,操作性更强。

表2.摄影解释交互模型

四、总结

在图像成为影响人类日常生活和思维建构的当代,对视觉素养的问题越发地凸显。摄影作为当代图像的主要生产工具,对其研究视觉素养的提升有着较大的实践价值。然而,目前对于摄影视觉传播的研究有着各种各样的理论,包括符号学、修辞学、现象学、诠释学等等繁杂难懂,不适合直接运用于视觉素养教育。因而,坎德拉(Ke.dra)分析并融合了多个学科和理论,提出了可以用于视觉素养教育的摄影解释模型,同时也提出了该模型的优点和不足。基于此,笔者根据自身多年的摄影教育经验,对其模型进行了改进,提出摄影解释交互模型。

虽然从理论层面看,改进后的模型更简洁、适用性更强,但该模型需要进一步引入道实证验证中,并在视觉教育中得到实际应用。因此,这将是笔者未来研究的方向。