FDI对京津冀环境质量影响研究

2019-11-05王晓岭何枫朱召君

王晓岭 何枫 朱召君

摘 要:作为中国第三大经济增长极和对外开放的新窗口,京津冀地区已经成为目前国内吸引和利用外商直接投资(FDI)的重点区域之一。随着外资利用规模的扩大和引进速度的提高,客观地识别和厘清FDI对区域环境的影响方式与作用机理就变得十分必要。本文首先基于“污染避难所假说”和“污染光环假说”两个竞争性假说,构建分析框架与模型,并基于FGLS模型利用2000—2014年实证数据分析FDI对京津冀地区环境绩效的整体作用与影响。在此基础上,进一步从FDI的地域异质性和产业异质性出发,识别不同属地及产业流向的外资对该地区环境质量的影响方式。根据实证研究的结果,有针对性地提出该地区在外资引进与管理的调整方向和策略,促进FDI对环境治理积极效应的发挥,以加快京津冀的绿色协同性发展。

关键词:外商直接投资;京津冀;污染避难所假说;污染光环假说;异质性;环境质量

中图分类号:F207文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2019)09-0045-08

一、引 言

作为中国参与全球价值链和实现外汇资本积累的主要方式,外商直接投资(FDI)在很大程度上能够填补国内经济发展中的资金缺口。作为资本、技术、营销、管理的结合体,FDI通过溢出效应带来先进技术和管理经验,成为近年来推动中国经济快速增长和产业结构不断调整的重要引擎之一。改革开放以来,FDI对于我国生产率提高和经济增长的促进作用有目共睹。但外商直接投资的利用本身是一把“双刃剑”,其在促进经济增长的同时,是否刺激了东道国环境的恶化尚有待考证。作为中国经济第三大增长极的京津冀地区,其外资引进相对于长三角和珠三角地区起步较晚、但发展迅速,对接“两个市场”和利用“两种资源”的能力迅速提高。根据中国统计年鉴数据显示,2000—2014年间,京津冀地区外商投资额从58.15亿美元迅速增长至342.80亿美元,占全国外商投资额的比重由14.28%提高到了28.67%,较2000年上升了14个百分点。

与此同时,作为外商直接投资的重点区域,京津冀地区近年来的经济增长过程中所伴随的生态破坏与环境恶化日益凸显,已经成为当前中国环境污染最严重的区域之一。据环保部发布的《2015中国环境状况公告》显示,京津冀地区13个地级以上城市空气质量综合指数平均超标天数占47.60%。輕度污染、中度污染、重度污染和严重污染天数分别占27.1%、10.50%、6.80%和3.20%。公告显示,该地区PM2.5平均浓度为77微克/立方米,超过国家二级标准1.20倍。一方面,环境污染和生态退化极大地阻碍了该地区的绿色增长水平与质量,同时北京、天津与河北的环境水平也存在较大的差距;另一方面,优化外资的利用水平、提高外资利用效率是中国一贯坚持的基本国策和构建新型开放经济的重要内容。而外资的资金来源和资金流入领域的差异都会对其作用效果产生不可忽视的影响。因此,以环境质量提升为出发点实现京津冀一体化,识别FDI的产业流向和投资来源对区域环境的影响方式,对于促进京津冀地区的生态保护与协同发展具有重要意义。

二、文献述评

从现有研究来看,关于FDI对区域环境影响的作用和效果主要存在以下三类理论观点:

第一类是“污染避难所(Pollution Haven)假说”,又称为“污染天堂”或“产业区位重置”假说[1]。该理论认为,开放经济下环境标准的差异性促使资本从环境标准较高的国家(地区)流向环境标准较低的国家(地区)。换句话说,发达国家或地区通过向欠发达国家或地区转移高污染产业或生产制造环节以起到降低环境成本和资源约束的作用,同时也引起了东道国的环境污染与生态恶化。同时,发展中国家或地区为吸引外资以促进经济发展更倾向于设置较低的环境门槛,形成“底线竞赛(Race to Bottom)”,使其成为世界污染的“天堂”。第二类是“污染光晕(Pollution Halo)假说”,又称“污染光环假说”[2],也是与“污染避难所假说”相对应的对立假说。该理论认为,投资国能够为东道国带来清洁的生产技术、先进经验和良好的环境标准与管理制度,通过示范效应、竞争效应和学习效应提高东道国生产率、资源效率、公众环保意识和当地政府环境标准,促进东道国环境保护和可持续发展。此外,结合环境库兹涅茨假说,一国或地区的环境质量往往会随着经济水平的提高而有所改善。因此,外资利用所产生的资本积累效应,也可以通过提高当地收入水平间接改善环境质量。第三类观点则认为,FDI对东道国的环境影响是多维度的,也会因分析对象、时间窗口和关键变量设定的不同而产生差异[3-4]。例如,有研究表明,不同地区间环境规制差异并不能对外商直接投资的区位选择产生显著影响。也有越来越多的分析认为,在一定背景下,会出现“光环”与“天堂”共生的双重效应,并促进了“污染避难所假说”和“污染光环假说”兼具论的产生和发展。

在基于中国数据的相关研究中,相应的实证结果也因观测期限和研究对象的差异出现了比较显著的分歧。例如,潘申彪和余妙志[5]针对1986—2003年江浙沪地区的数据分析表明,该观测期限内,外资增长与上海和江苏的环境污染之间具有因果关系,而在浙江省内两者的因果关系则并不显著;李力等[6]基于珠三角2006—2013年的空间面板数据分析显示,FDI的利用对区域雾霾污染的降低具有积极的正向作用,“污染避难所”假说在该地区并不成立,并且流入各产业的FDI都在不同的程度上对珠三角的雾霾污染起到了抑制作用;李子豪和刘辉煌[7]基于中国1999—2008年工业行业的分析验证了FDI对工业部门减排方面的正向作用,但其积极效用对于低碳行业的影响更为突出;而牛海霞和胡佳雨[8]的分析则表明,中国FDI的提高会显著刺激人均二氧化碳排放量的增加;金春雨和王伟强[9]针对1995—2012年的面板数据分析认为,“污染避难所假说”在全国整体层面上是存在的,但从分地区的角度来看,则出现了分歧——东部地区出现了“污染光环”效应而西部地区则支持了“污染避难所假说”;聂飞和刘海云[10]基于2003—2011年城市层面的实证分析、郑强等[11]基于2003—2014年中国省际面板数据的实证分析都得出了相近的结论。由此可见,现有研究对于“污染避难所假说”或者“污染光晕假说”在中国的存在性尚未形成定论。相关的实证研究结论与观点莫衷一是,并且更少有针对京津冀地区的实证检验。不可否认的是,京津冀地区无论是在外资利用规模还是环境治理方面,都是目前中国经济发展中的重点和具有代表性的区域之一,具有较好的研究价值。此外,多数分析仍把FDI看做是同质资本,鲜有从外资异质性的角度对其环境效应进行分析。但不可否认的是,FDI 来源国(地区)和产业流向的差异,会对东道国的科技研发、专业化、生产要素的利用比例、全球化战略等多个方面产生不同的影响。因此,本文从FDI地域异质性和产业异质性出发,识别外商直接投资对京津冀地区的作用机理,进而提出有针对性的外资管理方向与策略。

三、模型构建与数据说明

根据上述研究思路和分析视角,进一步提出本文的变量选取、数据说明和模型的构建如下。

(一)变量说明

被解释变量:为了综合体现区域环境质量的层级与状态,本文构建环境污染指数(Environmental Pollution Index)作为被解释变量。为了对京津冀地区的环境绩效进行更加全面的评价,参考马艳梅等[12]的研究,从环境质量的不同维度出发,兼顾目前雾霾污染(主要来源为工业废气排放)和碳排放(主要来源为化石燃料消费)的显著影响,选取工业废水、工业废气、固体废弃物和CO2排放量四个代表性指标,并利用客观赋权的熵值法构建环境绩效指数(EPI)。

具体而言,环境污染变量的熵值法步骤如下:第一,列举京津冀三个省市2000—2014年4个指标原始数据的矩阵:X=Xijm×n,n代表指标个数(n=1,2,3,4)。第二,将各指标数值转化为占指标数值之和的百分比,即第j个指标值占所有年份指标综合的比重Pij=xij/∑15i=1xij ,并计算第j项指标的熵值ej=-k∑mi=1pijlnpij ,式中ej为第j个指标的熵值,且ej>0,k>0。第三,计算第j项指标的差异性系数gj=1-ej,gj 越大,指标j在综合指标中的重要性就越强。第四,计算第j项指标的权数,确定各指标在综合指标中的权重wj=gj/∑mi=1gj,式中wj为j项指标的权重,gj为差异性系数。最后,计算第i年第j项指标的综合评价值x'ij=wijxij。

按照上述步骤,能够计算得出京津冀三个省市2000—2014年的环境污染指数EPI的最终得分。

值得注意的是,关于综合环境污染指数变量中CO2排放量的估算,本文在考虑石油、天然气和煤炭3种一次能源的条件下,参考了武红等[13]的研究。,构建碳排放的计算公式:

C=∑3i=1EiFi=∑3i=1EEiEFi(1)

其中,i表示上述3种一次能源(i=1,2,3),Ei表示按照標准煤折算系数计算后的终端能源消耗量,E表示3种能源的消耗总量,Fi代表碳排放系数。由于各机构的碳排放系数均不相同,式中碳排放系数的确定采用美国信息能源管理局(U.S.Energy Information Administration,EIA)、日本能源经济研究所、中国工程院、国家发展和改革委员会能源研究所等机构公布碳排放系数数值的平均数。

解释变量:外商直接投资(Foreign Direct Investment)为本研究的主要解释变量。由于统计年鉴中实际利用外资数量为每年的名义值,本文以2000年为基期,利用平减指数计算出2000—2014年外商直接投资实际值(RFDI)并进行分类统计。从外资行业分布差异的视角出发,参考Alfaro 和 Charlton[14]的研究,按资本流入产业区分 FDI 异质性。其中,FFDI为第一产业FDI投资量, SFDI为第二产业FDI投资量, TFDI为第三产业FDI投资量。从外商直接投资来源地的异质性出发,参考杨树旺等[15]、白红菊等[16]的研究,按照不同层次对京津冀FDI的地域异质性进行分类,其中,OFDI为来自全球离岸金融中心(Offshore Financial Center)FDI数量, SAFDI代表来自东南亚发达国家或地区(Southeast Asia)FDI数量, EAFDI代表来自欧美发达国家(Europe and America)FDI数量。

控制变量:为了保证模型和分析结果的可靠性,参考相关研究,本文进一步选取对区域环境质量影响显著的因素作为控制变量加入分析模型。首先,考虑到目前京津冀FDI 中第二产业占有较高比重,并且相对于农业和服务业而言,工业生产过程中容易产生更多的环境污染。因此,选择工业产值占GDP的比重(IS)作为产业结构(Industrial Structure)的代理变量引入分析模型。其次,考虑到京津冀地区经济发展水平的差异性以及FDI的规模效应,将人均GDP(PGDP)作为经济规模的代理变量引入分析模型。再次,考虑到近年来环境规制逐渐成为污染治理的重要手段,参考毛明明和孙建[17]的研究,以工业污染治理费用(Pollution Treatment Cost)作为衡量环境规制的代理变量(PTCOST)引入模型当中。此外,考虑到城镇化进程和能源消费对区域环境质量的影响,将城镇化率(Urbanization Rate)和能源结构(Energy Mix)作为控制变量(UR和EM)引入分析模型[18]。

(二)模型设定

本文在分析京津冀外商直接投资对区域环境影响主要是从以下几个方面进行开展:(1)京津冀地区整体FDI对区域环境的影响;(2)分析京津冀地区FDI产业异质性对区域环境产生的影响;(3)分析京津冀地区FDI来源地不同(地域异质性)对区域环境的影响。为避免变量的异方差问题,建立模型时所有变量进行对数处理,并根据以上分析思路建立以下回归方程:

四、异质性描述与检验

(一)FDI异质性描述

由于京津冀地区各省市经济发展背景和阶段各不相同,在外资引入数量、FDI产业分布等方面也具有一定的差异。为了体现各省市之间以及各省市与地区整体之间的差别,本文利用2000—2014年的《中国统计年鉴》《北京统计年鉴》《天津统计年鉴》《河北经济年鉴》数据,对京津冀地区FDI的相应特征进行初步的统计分析与讨论。

从外资利用的区域分布来看:外资利用数量和规模在三个省市的分布并不均衡。截至2014年,天津市引进外资数量占京津冀地区总量的56.08%,相比2000年的44.02%增加了12.06%;作为首都的北京市引资总量虽然逐年增加,但其在京津冀地区的占比却逐年减少,截至2014年,北京市外资利用规模约为京津冀地区的29.94%;此外,河北省的引资规模最低,FDI的数量在京津冀地区的占比基本维持在15.50%左右,并且随时间推移,该比重呈现出小幅下降的趋势。

(二)检验

1.单位根检验

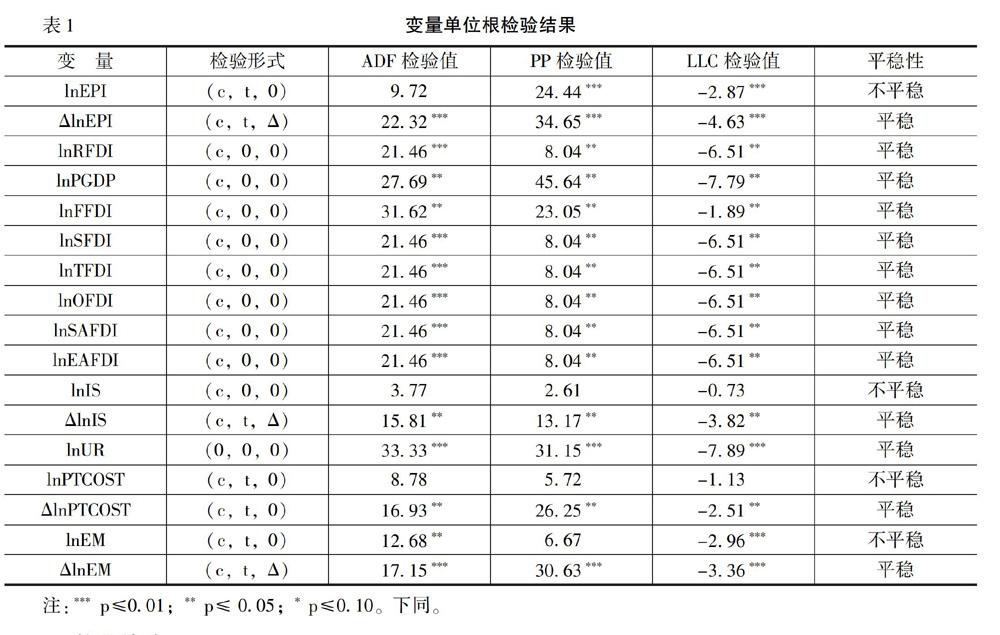

为了验证观察序列的平稳性,选取适用于“不同根”和“相同根”情形的三类具有代表性的检验技术——ADF-Fisher、PP和LLC-Fisher对相关变量进行单位根检验,分析结果如表1所示。

根据表4的回归结果可知:

从FDI整体影响来看:京津冀整体外商直接投资与该地区的环境污染呈显著负相关关系。并且,外商直接投资每增加1.00%,会引起地区综合环境污染指数下降1.17%。该结果说明,FDI的引进和利用能够有效改善本地区的环境质量,即京津冀地区并不存在“污染避难所”效应,而是出现了“污染光环”的特征和趋势。此外,地区经济发展水平的提高(lnPGDP)、能源高碳化趋势(lnEM)、产业重型化态势(lnIS)都会显著引起京津冀地区的环境质量恶化与退步。相对而言,城镇化进程的推进(lnUR)对区域环境污染的刺激并不显著,这也得益于目前国家大力推行的以提高发展质量为导向的新型镇化策略,避免了传统粗放型城市化进程中容易引发的“三废”污染排放。同样值得注意的是,环境规制(lnPTCOST)水平的提高已经开始体现出了对区域环境质量改善的正向作用,说明较强的环境规制有利于改善区域环境和生态水平,但就目前而言,该积极效应的体现尚不显著。

从FDI产业分布来看:第一、二、三产业的外资利用与京津冀地区环境的污染呈负相关的关系,即三次产业对外资的引进和利用均可改善当地环境质量,但不同产业的外资流入对环境优化的作用效果具有显著差异。其中,第一产业的外资利用数量(lnFFDI)每增加1.00%,区域环境污染会降低0.06%;第二产业的外资利用数量(lnSFDA)每增加1.00%,能够促进环境污染降低0.68%;第三产业外资利用(lnTFDI)每增加1.00%,可以促进环境污染降低0.61%。

同样值得注意的是,相对于农业和工业部门,第三产业即服务业部门外资利用所带来的“污染光环”效应并不显著。出现该结果的原因,一方面,与中国当前以交通运输为代表的部分服务业自身发展模式的粗放程度有关;另一方面,也受到了目前外资投机性需求的较大影响——相关研究表明,以房地产为代表的外资的流入在一定程度上抑制了技术研发和创新,影响了绿色产业的发展与壮大[23]。此外,第二产业FDI的环境效益优于第三产业的原因在于:一是相对于早期的外资利用方式而言,近年来京津冀地区的引资门槛和标准不断提高,引进模式也逐渐从“被动吸收”向“主动选择”进行转变;二是随着政府环境管制力度的加大以及系列环境法规的颁布实施,包括严禁外资进入“三高”产业、加大对先进制造业和环保产业投入的相关政策与规定执行,工业部门的外资利用和发展模式也相应的从“数量”型向“质量”型转变,进而有效地发挥出了其对区域环境质量改善的积极效应[24]。

从FDI投资来源上看:根据表4的回归结果可知,来自全球东南亚国家(地区)的外商直接投资(lnSAFDI)与京津冀地区环境污染水平呈现出显著的负相关关系,即該类FDI每增加1.00%,区域环境污染指数能够下降2.20%;来自欧美发达国家的外商直接投资(lnEAFDI)的引进与利用同样产生了较为显著的“污染光环”效应,即该类FDI每增加1.00%,区域环境污染指数能够下降2.25%;与之相反,来自全球离岸金融中心的外商直接投资(lnOFDI)与京津冀地区的环境污染在5%的显著性水平下呈现正相关关系,即来自全球离岸金融中心的外资每增加1.00%,将会引起环境污染程度加重3.20%。

由此可见,外资的地域异质性对区域环境影响具有显著差异,来自全球离岸金融中心的FDI诱发了“污染避难所”的出现,因而与来自欧美发达国家和东南亚国家(地区)的FDI对环境产生的影响方向具有不一致性。出现该结果的原因在于,全球离岸金融中心作为“避税天堂”吸引了很多中国本土企业注册,而后再以跨国企业的 “身份”转向国内进行投资,成为一种“伪外资”。同时,该类企业自身的环保标准和环保意识普遍较低,且其资金大多流向以钢铁为代表的高耗能、高污染类的行业或部门,容易引起当地环境的恶化和生态退化。因此,来自全球离岸金融中心的FDI利用会加重该地区的环境污染,在很大程度上体现出了“污染避难所”的特征和态势。

(三)稳健性检验

为了进一步检验本研究分析及结论的稳健性,对本文的基础模型,即不含控制变量的三个基础模型再次进行FGLS估计,以观察在无控制变量影响的情况下,外商直接投资整体、外资产业流向和外资的地域异质性对京津冀区域环境质量的作用效果,实证分析结果如表5所示。

根据表5的结果可知:从外商直接投资的整体影响来看,京津冀地区的外商直接投资与该地区的环境污染指数呈负。与加入控制变量后的估计结果相比,作用方向与显著性相同;从产业分布来看,京津冀地区的外商直接投资的产业分布对该地区的环境影响均为负,且与加入控制变量后的估计结果相比,变量作用方向与影响程度具有高度一致性;从投资来源地看,来自东南亚国家和欧美国家的外商直接投资与京津冀区域环境改善起到了积极的促进作用,而来自全球离岸金融中心的FDI则降低了当地的环境质量。以上分析结果与加入控制变量后的估计具有高度一致性,体现出模型与研究结论的稳健性。

五、结论与政策建议

(一)研究结论

本文从FDI的异质性视角出发,分别检验了京津冀地区整体FDI、三次产业FDI以及不同来源地FDI与区域环境污染的关系,并得出以下主要结论:从整体上看,外商直接投资对整体环境质量的提高具有积极作用,验证了“污染光环”假说在京津冀地区的存在性;分产业来看,虽然FDI在第一、二、三产业的分布均有助于改善区域环境质量,但第二产业FDI的环境效益最为显著,第一产业次之,而第三产业FDI利用所引起的环境改善效果并不明显;从投资属地来看,来自全球离岸金融中心的FDI引起了京津冀地区的环境恶化,而来自欧美发达国家和东南亚发达国家(地区)的FDI则能够有效地提高区域环境质量。

(二)政策建议

基于上述分析结论,本文提出以下对策建议,以促进京津冀地区的可持续发展,尤其是环境质量的优化与协同改善。

第一,合理扩大引资规模。从整体上看,京津冀地区FDI与环境污染存在明显的负相关关系,FDI的引进有利于改善环境质量。结合各地发展基础与未来导向,北京市应合理利用中心优势,扩大引资规模,更多地投向以生态环保和高精尖技术为主的产业;天津市在保持原有引资额的基础上,应重点关注技术密集型FDI的引进,注重提高引资质量和效率;河北省作为工业大省,应积极引进劳动密集和知识密集型FDI,通过发挥绿色技术的溢出和带动效应,实现本省工业的转型升级[25]。

第二,优化FDI产业流向。尽管“污染光环”效应在京津冀地区各产业维度都有所体现,但其环境改善的显著性有所差异。因此,一是积极发展绿色农业,通过积极引进外资发挥FDI的溢出效应,推动农业技术创新和规模化生产,避免出现“低创新陷阱”;二是以新型工业化道路和绿色制造为导向,通过高质量FDI的引进,重点发展高端制造业,促进第二产业的转型升级,助力“工业4.0”;三是进一步提高服务业引资质量、效率和“绿度”,以绿色服务业和生态环保产业为引资重点,严格控制房地产等投机性外资流入,积极发挥第三产业FDI的环境效益。

第三,强化FDI来源监管。全球离岸金融中心因其特殊的属性,成为部分企业的“避税天堂”——来自于该地区的外资很多采取“迂回战术”,实际经营活动均在母国,进而形成“有名无实”的FDI。因此,对全球离岸金融中心FDI进行严格监管和审核,制定切实可行的审批制度和监管条例,严禁该类资金流入环境敏感性行业;另一方面,进一步调整FDI来源国结构,提高欧美国家和东南亚国家(地区)FDI的比例,制定合理措施为优质来源外资提供相关政策支持。

第四,提高环境规制强度。京津冀地区的协同发展更重要的是经济与环境的可持续发展。根据波特假说,环境规制虽然会增加企业成本,但能够提高企业的生产技术创新和效率。相应的,内生的企业创新会降低生产费用,全部或部分抵消外生的环境管制引起的成本增加[26]。因此,制定严格的环保标准、设立排污排废许可证制度,严格控制和积极引导外资的来源与流向,以便更好地发挥环境治理的积极作用,加快推动京津冀FDI的“绿色转型升级”。

参考文献:

[1]宋维佳, 刘丹阳.“一带一路”国内核心区与外商直接投资的异质性——基于东、中、西部的比较分析 [J].财经问题研究, 2016,(9):38-47.

[2]Cheng, L.K., Kwan, Y.K.What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment? The Chinese Experience [J].Journal of International Economics, 2000, 51(2):379-400.

[3]Salim, R., Yao, Y., Chen, G., et al.Can Foreign Direct Investment Harness Energy Consumption in China? A Time Series Investigation [J].Energy Economics.2017, (66):43-53.

[4]Whalley, J., Xin, X.China's FDI and Non-FDI Economies and the Sustainability of Future High Chinese Growth [J].China Economic Review, 2010, 21(1):123-135.

[5]Copeland, B.R., Taylor, M.S.Trade, Growth, and the Environment [J].Journal of Economic Literature, 2004, 42(1): 7-71.

[6]Markusen, J.R., Venables, A.J.Foreign Direct Investment as a Catalyst for Industrial Development [J].European Economic Review, 1999, 43(2):335-356.

[7]曾賢刚.环境规制、外商直接投资与“污染避难所”假说——基于中国30个省份面板数据的实证研究[J].经济理论与经济管理, 2010, (11):65-71.

[8]林季红, 刘莹.内生的环境规制:“污染天堂假说”在中国的再检验[J].中国人口·资源与环境, 2013, (1):13-18.

[9]王恕立, 王许亮, 滕泽伟.中国双向FDI的生产率效应研究——基于资源环境约束的视角[J].国际商务:对外经济贸易大学学报, 2017,(5):65-78.

[10]苏红岩, 李京梅.“一带一路”沿线国家FDI空间布局与污染转移的实证研究[J].软科学, 2017, (3):25-29.

[2]Grey,K., Brank, D.Environmental Issues in Policy-Based Competition for Investment:A Literature Review[J].Ecological Economics, 2002,(11):71-81.

[12]Tamazian, A., Rao, B.B.Do Economic, Financial and Institutional Developments Matter for Environmental Degradation? Evidence from Transitional Economies [J].Energy Economics, 2010, 32(1):137-145.

[13]Lee, J.W.The Contribution of Foreign Direct Investment to Clean Energy Use, Carbon Emissions and Economic Growth [J].Energy Policy, 2013,(55):483-489.

[14]余姗, 张文彬.FDI是否促进了生态效率的提高——来自我国省际数据的考察 [J].国际商务:对外经济贸易大学学报, 2016,(1):60-69.

[15]Dong, B., Gong, J., Zhao, X.FDI and Environmental Regulation: Pollution Haven or a Race to the Top? [J].Journal of Regulatory Economics, 2012, 41(2):216-237.

[3]Perkins, R.,Neumayer, E.Transnational Linkages and the Spillover of Environment-Efficiency into Developing Countries [J].Global Environmental Change, 2009, 19(3):375-383.

[4]刘叶, 贺培, 林发勤.中国外商直接投资环境效应实证研究的元分析[J].国际贸易问题, 2016,(11):132-142.

[18]Levinson, A.Environmental Regulations and Industry Location: International and Domestic Evidence [J].Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade, 1996,(1):429-457.

[19]刘飞宇, 赵爱清.外商直接投资对城市环境污染的效应检验——基于我国285个城市面板数据的实证研究[J].国际贸易问题, 2016,(5):130-141.

[20]刘舜佳.外商直接投资环境效应的空间差异性研究——基于非物化型知识溢出角度[J].世界经济研究, 2016,(1):121-134.

[5]潘申彪, 余妙志.江浙滬三省市外商直接投资与环境污染的因果关系检验[J].国际贸易问题,2005,(12):74-79.

[6]李力, 唐登莉, 孔英,等.FDI对城市雾霾污染影响的空间计量研究——以珠三角地区为例 [J].管理评论, 2016,(6):11-24.

[7]李子豪, 刘辉煌.FDI的技术效应对碳排放的影响 [J].中国人口·资源与环境, 2011, (12):27-33.

[8]牛海霞,胡佳雨.FDI与我国二氧化碳排放相关性实证研究 [J].国际贸易问题, 2011,(5):100-109.

[9]金春雨, 王伟强.“污染避难所假说”在中国真的成立吗——基于空间VAR模型的实证检验[J].国际贸易问题, 2016,(8):108-118.

[10]聂飞, 刘海云.FDI、环境污染与经济增长的相关性研究——基于动态联立方程模型的实证检验 [J].国际贸易问题, 2015,(2):72-83.

[11]郑强, 冉光和, 邓睿,等.中国FDI环境效应的再检验[J].中国人口·资源与环境, 2017, (4):78-86.

[28]李勇辉, 王丽艳, 罗理恒.FDI异质性、区域经济增长与引资转型 [J].重庆大学学报(社会科学版), 2014, (3):12-20.

[29]朱雅玲, 张万里.外商直接投资地域异质性对中国国内投资的效应与区域差异——基于动态面板数据模型的分析[J].亚太经济, 2016,(3):105-112.

[12]马艳梅, 吴玉鸣, 吴柏钧.长三角地区城镇化可持续发展综合评价——基于熵值法和象限图法[J].经济地理, 2015, (6):47-53.

[13]武红, 谷树忠, 周洪,等.河北省能源消费、碳排放与经济增长的关系[J].资源科学, 2011, (10):1897-1905.

[14]Alfaro, L., Charlton, A.Growth and the Quality of Foreign Direct Investment[M].London: The Industrial Policy Revolution I.Palgrave Macmillan, 2013.162-204.

[15]杨树旺, 杨书林, 魏娜.不同来源外商直接投资对中国碳排放的影响研究[J].宏观经济研究, 2012,(9):19-26.

[16]白红菊, 刘蒂, 齐绍洲.FDI不同来源地对我国碳排放影响的实证分析 [J].世界经济研究, 2015,(7):108-115.

[17]毛明明, 孙建.区域FDI的碳排放影响路径分析——基于京津冀地区面板联立方程模型[J].经济与管理, 2015, (4):91-96.

[18]何枫, 马栋栋, 祝丽云.中国雾霾污染的环境库兹涅茨曲线研究——基于2001—2012年中国30个省市面板数据的分析[J].软科学, 2016, (4):37-40.

[19]Gutierrez, L.On the Power of Panel Cointegration Tests: A Monte Carlo Comparison [J].Economics Letters, 2003, 80(1):105-111.

[20]Cochrane, D.,Orcutt, G.H.Application of Least Squares Regression to Relationships Containing Auto-Correlated Error Terms [J].Journal of the American Statistical Association, 1949, 44(245):32-61.

[21]Choi, C.Y., Hu, L., Ogaki, M.Robust Estimation for Structural Spurious Regressions and a Hausman-Type Cointegration Test [J].Journal of Econometrics, 2008, 142(1):327-351.

[22]吴明华.基于有限样本的可行广义最小二乘法[J].数量经济技术经济研究, 2013,(7):148-160.

[23]姜松, 王钊.外商直接投资对房地产业技术进步的影响实证——基于中国省际面板数据[J].软科学, 2014, (7):53-58.

[24]任志新.外商直接投资企业对京津冀大气环境的影响研究[J].河北经贸大学学报, 2015,(4):102-107.

[25]王洪庆.河南省外商直接投资的现状、影响因素和对策研究——基于中部六省的比较[J].国际贸易问题, 2011,(5):80-87.

[26]王国印, 王动.波特假说、环境规制与企业技术创新——对中东部地区的比较分析[J].中国软科学, 2011,(1):100-112.

(责任编辑:杨全山)