东莞历史建筑活化利用研究

——以邓氏民居、善馀堂为例

2019-11-05黄惠谊

◎ 黄惠谊

一、引言

东莞市是广东省首批历史文化名城,保存了丰富多彩的历史文化资源,涌现了一批历史文化价值特色显著、建筑艺术价值较高的历史建筑遗产。东莞市对历史建筑的保护工作起步较晚,2010年在国家历史文化名镇石龙镇和茶山镇南社村、石排镇塘尾村启动了历史建筑普查认定工作,2011年公布了第一批历史建筑,2016年、2017年公布了第二批历史建筑。目前,经公布认定的历史建筑合计283处,主要以明清及民国时期为主,建筑类型包含骑楼、祠堂、民居、书房、故居和工业建筑,反映东莞各历史时期的建筑时代特征。

东莞市各级政府十分重视保护利用工作,开展了法规制度完善、保护规划编制、修缮保护等一系列的工作,吸引了不少社会组织、民众等参与到历史建筑保护工作中,如提供历史建筑信息线索、举办历史建筑摄影、专题讲座等,还涌现了民间组织活化利用历史建筑的事迹。公众对于历史建筑活化利用的关注度越来越高,政府也开展了探索和尝试,希望通过一些案例的实施来推动历史建筑的活化利用,形成保护历史文化的良好氛围。

据悉,东莞市目前公布的历史建筑大部分为私人历史建筑,而它们往往存在着产权分散、出资人不明确的问题,该如何突破这些障碍,进行保护修缮活化?本文选取了东莞市两个代表性的案例进行研究,分别是石龙镇邓氏民居——东莞首例由政府全资修缮并获得20年运营权的历史建筑、善馀堂——东莞首例由社会团体众筹修缮并获得10年运营权的历史建筑。主要从保护活化过程、修缮难点、功能更新、活化利用效益等方面进行研究分析,并综合比较两种模式的社会效益,同时结合当前东莞历史建筑保护利用工作存在的问题,提出对东莞历史建筑活化利用的建议。

二、东莞历史建筑活化项目案例研究

(一)邓氏民居[1,2]:政府出资主导,私人参与模式

邓氏民居位于石龙镇,是东莞市2011年认定的首批历史建筑。该老宅是20世纪二三十年代邓氏子孙返乡后建造的建筑。但由于建造年代较久,长期缺乏维护,建筑存在部分屋面坍塌、渗水等问题,加之后代加建、改建,影响了历史风貌。2016年,石龙镇以获20年运营权的约定出资对邓氏民居进行重新修缮。

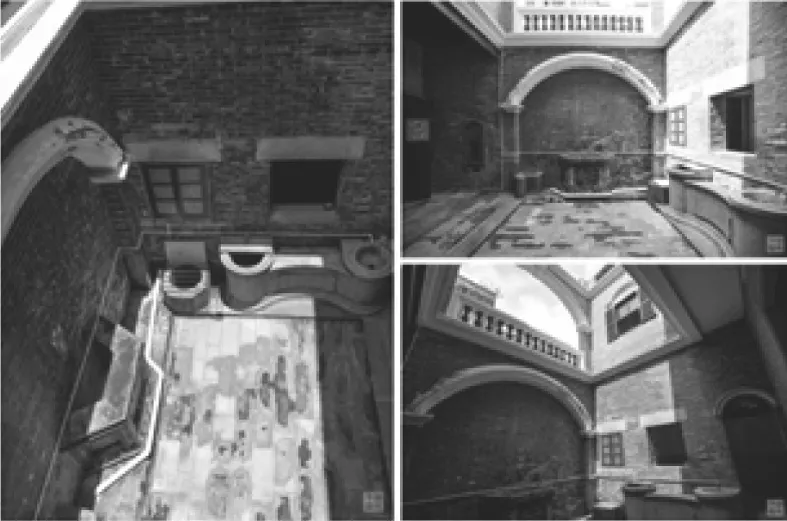

图1 修缮前的邓氏民居

1. 建筑特色。邓氏民居位于面街一巷4号,占地约105平方米,坐东向西,高两层,砖木石、混凝土混合结构,为合院式民居建筑。墙体以青砖砌筑,木楼板铺阶砖;平面呈凹字形,中为天井,楼顶设天台,女儿墙开光设瓶形栏杆;西面为两层券拱门。此民居采用大量民国时期的建筑技术和建筑元素,融合了清末民初石龙传统风貌与欧式建筑之特色,呈现中西合璧的建筑风格。

2. 主导模式。2015年6月,石龙镇与产权代表人邓先生签订协议,约定由石龙镇人民政府负责历史建筑维修方案设计和施工,以此推动石龙镇历史文化遗产再利用。这是东莞首例由政府全资修缮并获得20年运营权的历史建筑活化利用模式。

3. 修缮难点。一是产权分散。与众多的祖屋类似,邓氏民居也因后人众多,存在产权分散的问题。二是修缮费用。由于产权分散,后人难以达成修缮费用的分担,导致重修计划搁置。三是政府财政预算压缩。由于修缮经费偏低,一时难以招到具有历史建筑修缮资质的施工队,直到2016年,广州一家施工队才承接维修;四是修缮工程除要达到文物修缮标准外,还要加做屋面防水和外立面历史风貌恢复。

图2 修缮后的邓氏民居

4. 功能更新。根据协议,由石龙镇物色第三方单位对邓氏民居进行合理运营,原计划将邓氏民居开发成文化名人名家工作室,用于文化创作研究。经了解,目前由邓氏后人胡凤萍女士暂时管理,并与专注于文化艺术的有光实验室合作,于2018年10月起每月最后一个周日举办邓氏民居开放日,供市民免费参观。

邓氏民居修缮保护主要有三个因素:第一,邓氏民居的出资方是石龙镇人民政府,是国家历史文化名镇,十分重视历史文化保护和传承工作,鉴于邓氏民居的建筑完好性和价值显著性,政府愿意出资修缮保护。第二,虽然产权存在分散的情况,但所有产权人都同意维修后免费交由政府运营。第三,协议运营模式成功协调了政府和产权人各自的利益诉求,达到了双赢格局。

(二)善馀堂[3,4]:政府指导、非营利社会团体主导模式

善馀堂,又名“谭屋”,位于老莞城兴贤里历史文化街区内,是东莞市2016年认定的历史建筑。该老宅由东莞籍越南华侨谭润枝及妻子出资,于1919年建成。百年老宅“善馀堂”因年久失修,面临坍塌危险。2016年,由“东莞门”民间文化保育团队、东莞理工学院建筑工程系和文化产业管理系师生、谭氏后人组成“善馀营造团队”通过众筹集资对善馀堂进行了整理修缮和空间活化等工作,并与谭氏后人协商,免费获得10年的运营权,用于活化为文化保育活动场所。

图3 2014年(左,修缮前)、 2017年(右,修缮后)的善馀堂

1. 建筑价值特色。善馀堂位于东莞莞城市桥社区北正路横巷3号,占地366平方米,建筑面积745平方米,坐西向东,由一栋主屋、一栋书房和一座围墙组成。善馀堂主要部分由越南著名建筑师林发设计,其中主屋高二层,红砂岩勒脚,青砖墙,屋内有三个天井,西式风格拱券门框,正面莞式绿琉璃花窗,红阶砖地面;书房则是传统中式风格,为二进三开间布局,红砂岩勒脚、门框,青砖墙,硬山顶,木雕封檐板,趟拢门;谭屋外还有一堵界墙,上用红砂岩雕刻“谭氏全墙”。善馀堂融合了欧式、南洋和岭南建筑风格,是东莞现存少有的三种风格融合的中西合璧的历史建筑。

2. 主导模式。2016年,在东莞市名城办和莞城规划所的技术指导下,“善馀营造团队”与谭屋后人通过众筹约12万元开展了善馀堂第一阶段抢救和修缮保护工程,是东莞民间团体首次以民间筹资方式修缮历史建筑。

3. 修缮难点。与邓氏民居类似,善馀堂的修缮也存在产权分散、缺乏资金等难点;另外,善馀堂尚有两房有后人居住,修缮工程影响其日常生活等;筹集经费有限,修缮测量和设计要直接依靠团队的建筑师,同时只能做局部的修复和内部加固工作,主要是清洗墙面、恢复二楼门窗、重描“善馀堂”三字和无底楼屋顶的复建等。

4. 功能更新。2017年,善馀堂完成了第一阶段修缮保护。除原来谭氏后人居住的房间外,其他部分开发为文化保育活动场所,目前善馀堂由“善馀营造团队”管理,每周末对外开放,其中一楼为善馀堂“前世今生”展馆,二楼为图书室,不定期举行诸如读书会、文化保育讲座、建筑研究等活动,成为东莞文化保育试验地,推动本土历史文化发展与传播。该团队启动善馀堂的保育以来,已经开展了工作坊、文物导览、社区学堂等小型活动70余次,同时结合元宵、端午、中秋等传统节日,以善馀堂为空间场所,举行展览、讲座等。

善馀堂保育成功有多个因素:其一,“善馀营造团队”的专业性和专注性,善馀堂修缮保护中,该团队既是策划人,又是筹款人、协调员、测量师、设计者、运营者,全过程推动了善馀堂的活化利用。其二,善馀堂产权人的保育意愿。虽然产权存在分散的情况,但所有产权人是否同意维修后免费交由团队运营是保育成功的关键之一。其三,“善馀营造团队”通过多渠道发布信息,制作视频、策划旧城摆摊等活动,吸引了媒体的关注,媒体的长期报道一定程度上推进了整个活化项目。其四,政府的政策支持和技术指导,2016年东莞市颁发了《东莞市历史建筑保护管理暂行办法》和《东莞市历史文化名城保护社会资金引入管理暂行办法》,支持社会团体参与历史建筑修缮和活化,同时市名城办和莞城街道办事处也在技术和社区协调方面给予支持和帮助。

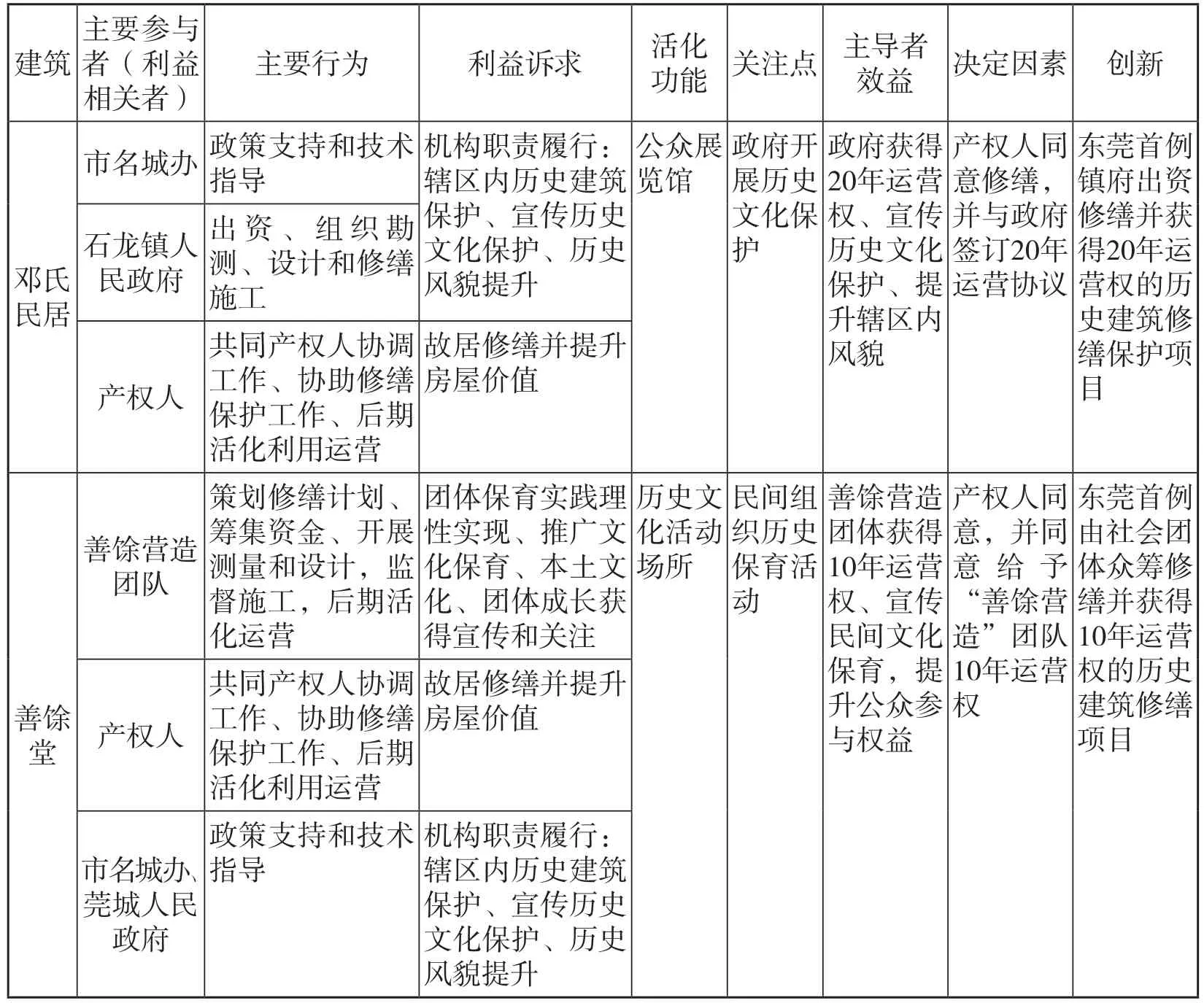

(三)案例比较

对比以上两个案例可以发现,私人历史建筑修缮保护是一个复杂的问题,除了源于历史产权的复杂性和资金匮乏外,还与各利益相关者(主要参与者)[6]需求有关。保育成功与否的最终决定因素是产权人的个人意愿。两个案例中,产权人均体现出一定的保育意识和意愿。另外,各利益相关者的共同诉求是保护历史文化,这也是推进项目成功的主要因素。同时,保育也并非完全依靠政府主导才能开展,善馀堂案例说明,只要政府做好组织和协调工作,可以通过社会团体甚至社会资本开展历史建筑活化利用。

三、东莞历史建筑活化项目的探讨和启示

(一)完善历史建筑修缮机制

目前,历史建筑的修缮保护普遍存在扶持政策不足、产权混乱、修缮标准不完善、资金匮乏、历史建筑价值认知不足等问题。因此,建议东莞市尽快从机制、技术标准、立法方面加快完善。一是设置专门的历史文化保护机构,配备相应的技术和管理人才,专职管理历史建筑;二是加强历史建筑修缮制度,包括制定修缮技术指引和建筑分类管理制度等,开展立法修改完善工作,在已颁布的管理办法基础上,完善修缮保护机构职责、分类别制定活化保护的保障政策;三是建立专门的历史建筑修缮保护资金,除用于政府主导建筑修缮外,还应对民间组织、社会资本主导的历史建筑修缮进行补贴鼓励。四是建议建立由专家、政府及公众共同组成的历史文化保护服务平台,提供专业咨询、产权和经营权协调以及专业技术支持等。

表1 案例选择和效益比较

(二)建立多元的历史建筑活化模式

历史建筑修缮活化并非完全依靠政府大包大揽才能开展,善馀堂案例说明,只要政府做好组织和协调工作,可以通过支持社会团体甚至社会资本开展历史建筑活化利用。同时,也应学习借鉴其他城市先进经验,探索多样化的更新活化模式。据了解,香港、天津、广州等历史建筑保护利用较为成熟的城市已经实践了多种模式的历史建筑修缮活化保护,如香港的“历史建筑活化伙伴计划”[7]、天津成立历史风貌建筑整理有限责任公司[8],广州与万科集团合作活化永庆坊历史文化街区及历史建筑修缮等,这些模式不仅解决了更新过程中的资金难题,而且保障了历史建筑的可持续再利用。

(三)构建历史建筑修缮共同体机制

邓氏民居项目是基于政府与产权人协议签订,共同构成了历史建筑修缮活化利用的合作伙伴,而善馀堂项目则基于社会团体与产权人协议签订,在政府支持下共同促进了建筑的活化利用。两种模式都是通过协议构建了参与共同体[9]去突破产权、资金等障碍。通过构建参与共同体,加强各方协调,充分发挥各方的作用,为历史建筑活化利用提供保障。为此,政府需要转变角色,做好政策规则和辅助支持,构建民间力量[10]参与历史建筑保护的良好市场环境,吸引民间资本和人员,拓宽资金渠道,获取技术支持,提高地方认知,推进历史建筑保护利用可持续发展。

(四)加强历史文化保护工作公众参与

近年来,结合申报国家历史文化名城工作,东莞市政府开展了一系列历史文化保护工作,如历史文化名城保护规划编制、历史建筑普查认定、政策法规制定等。与此同时,社会民众基于本土文化认同的觉醒和历史文化保护意识的提升,自发参与到东莞市历史文化保护工作中去,如在编制历史文化名城保护规划期间,本地保育组织和本地老人参与到名城资料线索提供、保护规划编制研讨;在历史建筑普查中,民间组合和本地民众再次成为了重要社会协助力量,负责提供历史建筑信息线索。这些公众参与行动在一定程度推动了东莞历史文化保护制度的完善。无论是善馀堂项目还是邓氏民居项目,都是本土公众参与[11]历史文化保护工作的样本,尤其是善馀堂项目,实践了民间组织主导下公众深度参与历史文化保护的理念,折射出社会参与对历史文化保护体系建设的推动作用。因此,有必要通过政策、立法等手段,确认个人与民间组织在历史文化保护中的角色,如通过委托、授权、奖励等手段加大公众参与,畅通公众参与途径。

四、结语

据统计,东莞目前已公布的283处历史建筑大多数为民居类建筑,且多已破损不堪,普遍存在产权复杂、资金匮乏等问题,邓氏民居和善馀堂的修缮保护给这些类似的历史建筑提供了借鉴。同时,东莞历史建筑修缮保护尚处于探索阶段,存在保护制度不完善、保护资金不足、宣传力度不够等诸多问题。上述两种模式也给东莞历史建筑保护利用提供了有益尝试,这对于促进东莞历史文化保护和建设将起到积极的作用。