长宁页岩气开发区地震的构造地质背景

2019-11-05何登发鲁人齐黄涵宇王晓山姜华张伟康

何登发,鲁人齐,黄涵宇,王晓山,姜华,张伟康

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083;2.中国地震局地质研究所,北京 100045;3.河北省地震局,石家庄 050021;4.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 引言

页岩气开发时,由于注入页岩地层中的高压流体改变了地层流体压力,引起地应力环境改变,从而在某些方向产生破裂(裂缝系统),这是水力压裂的基本原理。这些破裂可能引发微震(地震震级小于 3.0),但是这类微地震是瞬时的,不具有持续性,而且微地震的级别一般都很低。在石油工业中,常利用微地震监测来判断水力压裂的效果,微震产生的信号被用于裂缝监测和页岩气开发,水力压裂引起的微震级别一般远小于里氏(M)0.5级。

页岩压裂是否会引起中等强度(0.5≤M<7.0)以上的地震,目前对此存在很大争议。Atkinson等[1],Bao 和 Eaton[2],Lei等[3-4],Meng等[5]等学者认为压裂能引起3~5级的地震。在美国中部压裂作业较多的州,如俄亥俄州、俄克拉荷马州有一些地震被认为是压裂诱发地震[6-7],甚至开发管理中废水注入也被认为可能导致地震[3,8]。Bao和Eaton[2]认为在西加拿大盆地压裂致震较为普遍。但目前对诱发地震是否能引起中等强度以上地震等仍不太清楚。

四川盆地西南部的长宁背斜既是天然地震多发区,也是页岩气开发区,近年来发生多起中等强度的地震,目前对这几次地震的成因争议很大;本文以长宁背斜为例分析页岩压裂是否会诱发中等强度以上地震。该背斜自2011年开始开展页岩气勘探,2014年以来采取大规模页岩压裂作业。自有地震记录以来,该背斜区始终是一个地震多发区,2018年12月16日、2019年1月3日分别发生了5.7级和5.3级地震。那么,这些地震究竟是天然地震,还是压裂诱发地震?这对该区页岩气开发具有重要意义。本文立足于该区地震分布特征,利用2018年12月16日兴文和2019年1月 3日珙县地震序列的震相报告,采用双差定位方法对其进行重新定位;应用该区大量的钻井与高分辨率反射地震勘探资料,开展构造解析,通过建立长宁背斜的构造几何学与运动学模型,分析该区断裂的展布规律,试图从构造地质学的角度探讨发震断层的发育特征,对该区地震成因机制进行探讨。

1 区域地震活动规律及长宁背斜区地震定位

1.1 历史地震分布特征

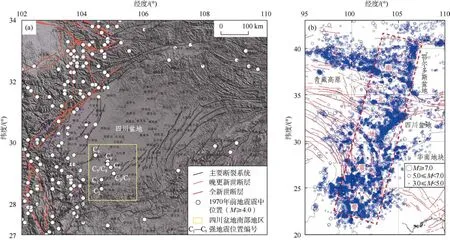

中国南北地震带北起鄂尔多斯地块西缘,跨越秦岭,穿过龙门山,再沿着安宁河—小江断裂带向南延至缅甸境内,成为分割中国大陆东部相对稳定的鄂尔多斯高原、四川盆地和华南地块等与青藏高原东、南缘之间的边界活动构造带[9-10],而川西南地区正处于南北地震带南段的东侧边缘(见图1、表1)。

图1 川西南及邻区地震分布特征

四川盆地主要活动断裂带主要分布在川北与川西的造山带和盆山过渡带,川西南地区断裂活动性并不强[11-15](见图1)。然而,在中国一些新构造和现代构造活动较弱的地区,晚第四纪断裂活动不甚明显、但在第四纪仍弱活动的断裂,也可能发生中等强度的破坏性地震[14]。

表1 川西南地区1970年前有历史记录地震(M≥4.0)分布[16]

顾功叙搜集了公元前1831年至公元1969年间中国发生的地震(M≥4.0)记录[16],可以发现川西南地区 1970年前 4.0级以上的地震记录多达 9次(见表1),最大震级为5.8级。

值得注意的是,表1中历史文献记录的地震具体震级和深度不可能完全准确,但震中位置通常为宏观震中,有当地相关的震级烈度调查和破坏记录,范围不会有太大偏差。

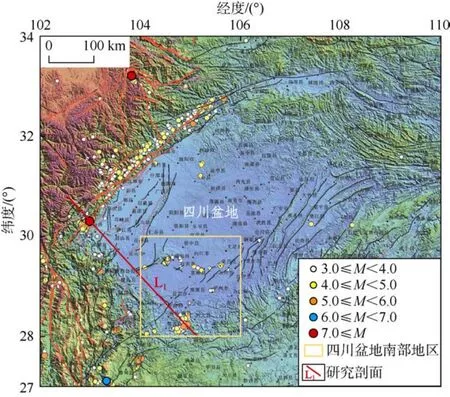

根据国家地震科学数据共享中心提供的地震目录,本文分析了四川盆地及其周缘1970年1月至2010年12月的地震(M≥3.0)分布(见图2)。这30年期间该地区先后发生了几次7.0级以上的大地震,如1974年永善地震,1976年松潘地震和2008年汶川地震。川西南地区3.0级以上地震也比较频繁。

图2 四川盆地及其周缘1970年1月—2010年12月地震(M≥3.0)分布

图3给出了四川盆地及其周缘2011年1月到2019年5月的地震(M≥3.0)分布。这9年期间先后发生了两次7.0级地震,分别为2013年的芦山地震和2017年的九寨沟地震。

图3 四川盆地及其周缘2011年1月—2019年5月地震(M≥3.0)分布

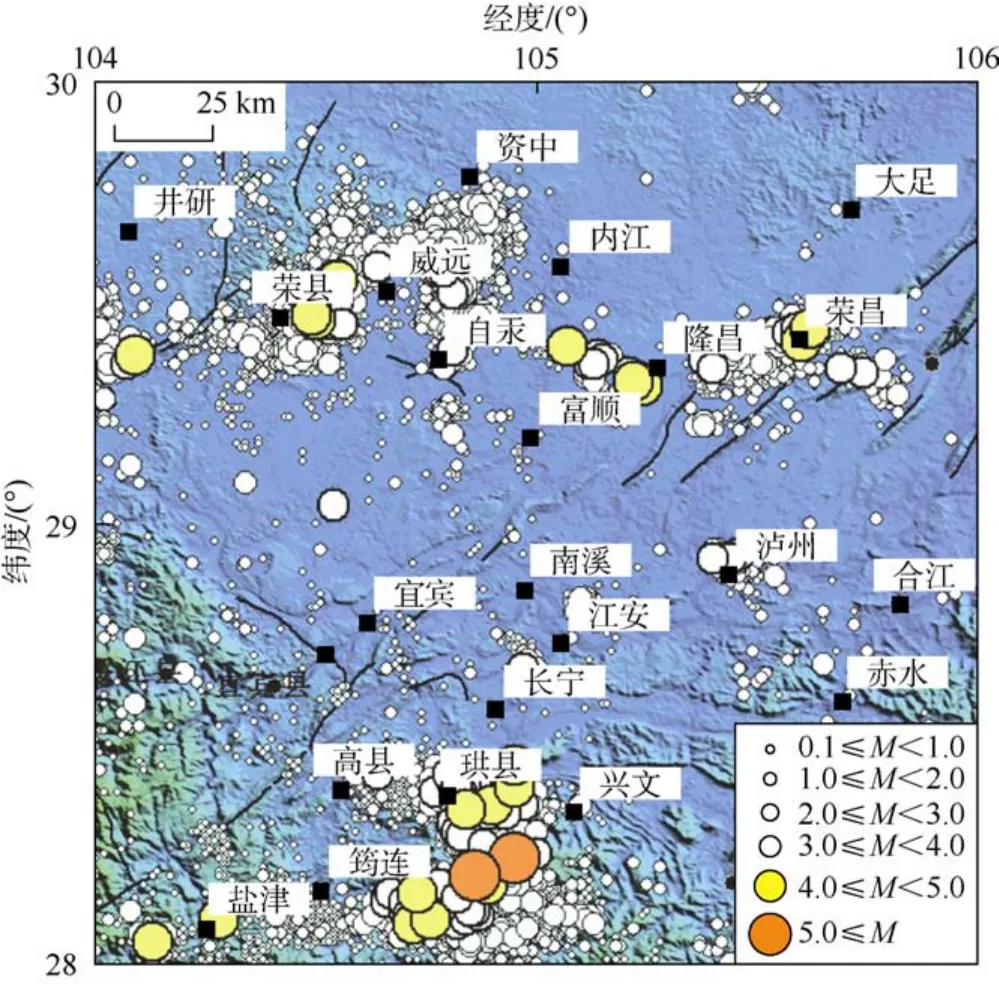

对川西南地区2011年1月至2019年5月24 922个地震数据进行统计分析发现(见图4),2.0级以下的地震震源深度主要分布在5 km以浅,3.0级以上的地震共115个,震源深度主要分布在10 km以浅。四川盆地及其周缘3.0级以上地震主要分布在10~20 km深度范围(见图5)。

图4 川西南地区2011年1月—2019年5月地震(M≥0.1)分布

图5 龙门山南段—华蓥山沿L1剖面1970—2019年地震(M≥3.0)分布(剖面位置见图3)

1.2 区域地震活动规律

由图1、图2可见,川西南地区的地震分布具有面状展布的特点,即地震不局限于某一、某几个构造带,控制川西南地区地震活动的构造变形具有分布式变形的特点。在这一大背景下,沿几条活动断层的地震带分布具有集中优势:盆缘主要沿龙门山、鲜水河、三江带等发育;在盆地内部,沿龙门山山前隐伏断裂带、浦江—新津断裂、龙泉山断裂带、荥经—马边断裂与华蓥山西侧断裂带较为发育(见图2)。但从盆地内部的地震剖面解析可知,上述断裂带均具有滑脱性质,多在下三叠统嘉陵江组或中三叠统雷口坡组膏盐岩地层中发生滑脱,并不是下切到基底的深断裂带。

地震震源的分布统计表明,震源层深度主要为10~20 km(见图5),这表明地震多发生在四川盆地的基底之中,20~30 km深度范围也有相当多的地震分布,而浅层(5 km以浅)的地震震级多在2.0以下,中级及以上地震很少。

1.3 长宁背斜区地震深度重新定位

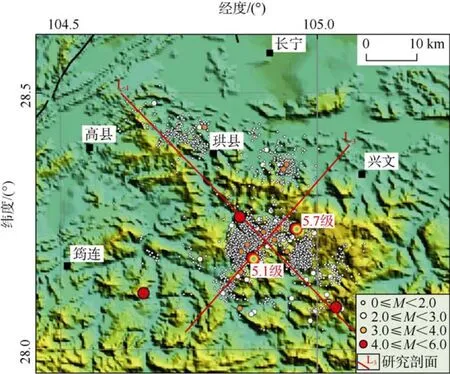

笔者由“地震编目系统”下载了四川长宁地区2018年12月16日5.7级地震和2019年1月3日5.3级地震序列的震相报告,采用比较成熟的双差定位方法对两次主震及其余震序列进行重新定位。目前,双差定位方法是国际上比较通用的方法[17-18],主要使用震相到时进行定位,纵波到时权重为1.0,横波权重为0.5。

速度模型分为浅层(5 km以浅)和深层(5 km以深)综合模型。浅层速度模型依据四川盆地大量钻井和石油勘探地震反射数据合成的纵波速度信息,对地层浅层速度刻画非常精细[19];深部速度模型则参考了四川盆地东部2018年12月16日至2019年3月31日期间的1 990次地震事件地壳上地幔平均速度模型[20]。对研究区进行地震重新定位(见图6)发现,重新定位后的残差值减小,表明重定位后精度有所提高。

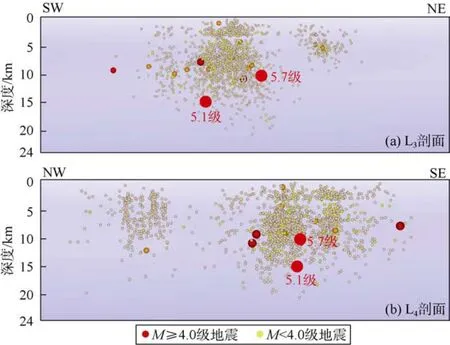

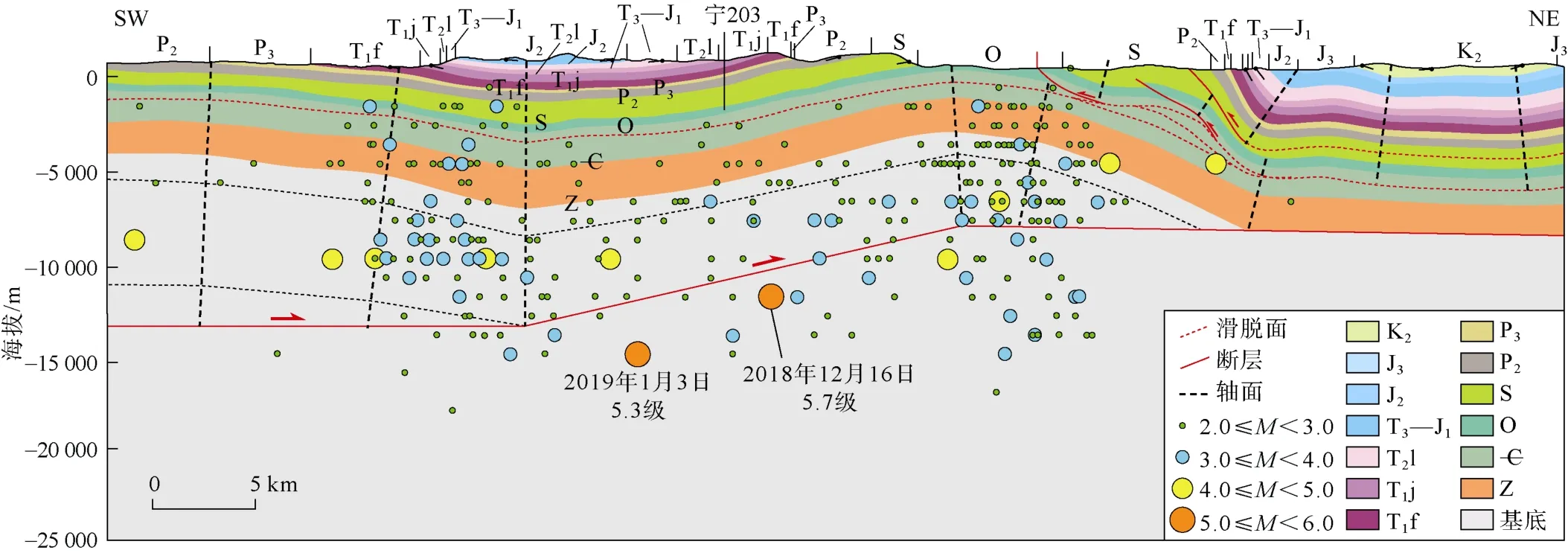

重定位结果显示(见表2),2018年12月16日长宁地区5.7级地震的震源深度为10.5 km,与中国地震台网中心的结果12 km接近[21](见图7);2019年1月3日5.3级地震的震源深度为15.1 km,与中国地震台网中心的结果15 km基本一致。此外,GCMT(全球矩张量解)对两次地震事件震源定位的深度分别是14 km和12 km[22],这存在一定误差,但总体上震源深度应在10 km以深。地震重定位结果表明,较小的地震(M<4.0)震源深度为主要为5~10 km;而震级较大的地震(M≥4.0)震源深度主要分布在8 km以深的基底中(见图7)。

图6 长宁地区地震重定位分布

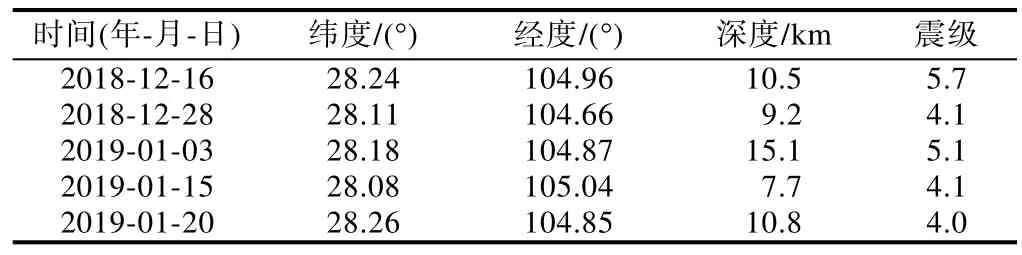

表2 长宁背斜区2018年12月16日—2019年1月20日4.0级以上地震重新定位结果

图7 长宁地区L3和L4剖面地震分布图(剖面位置见图6)

2 长宁背斜构造解析

2.1 长宁背斜的大地构造位置

研究区长宁背斜位于川、滇、黔结合部,构造部位为川南低缓褶皱带与大凉山—大娄山断褶带之间的过渡区[23-25],具有不同方向上的多期构造变形叠加特征[25-27]。其东侧受到了川东—湘鄂西构造带挤压应力影响,西侧受来自龙门山方向的挤压应力远程传递影响,北部为四川盆地及华蓥山断裂带所限,南部又叠加了紫云—罗甸断裂带构造转换作用导致的挤压、抬升作用,最终形成了现今构造格局。

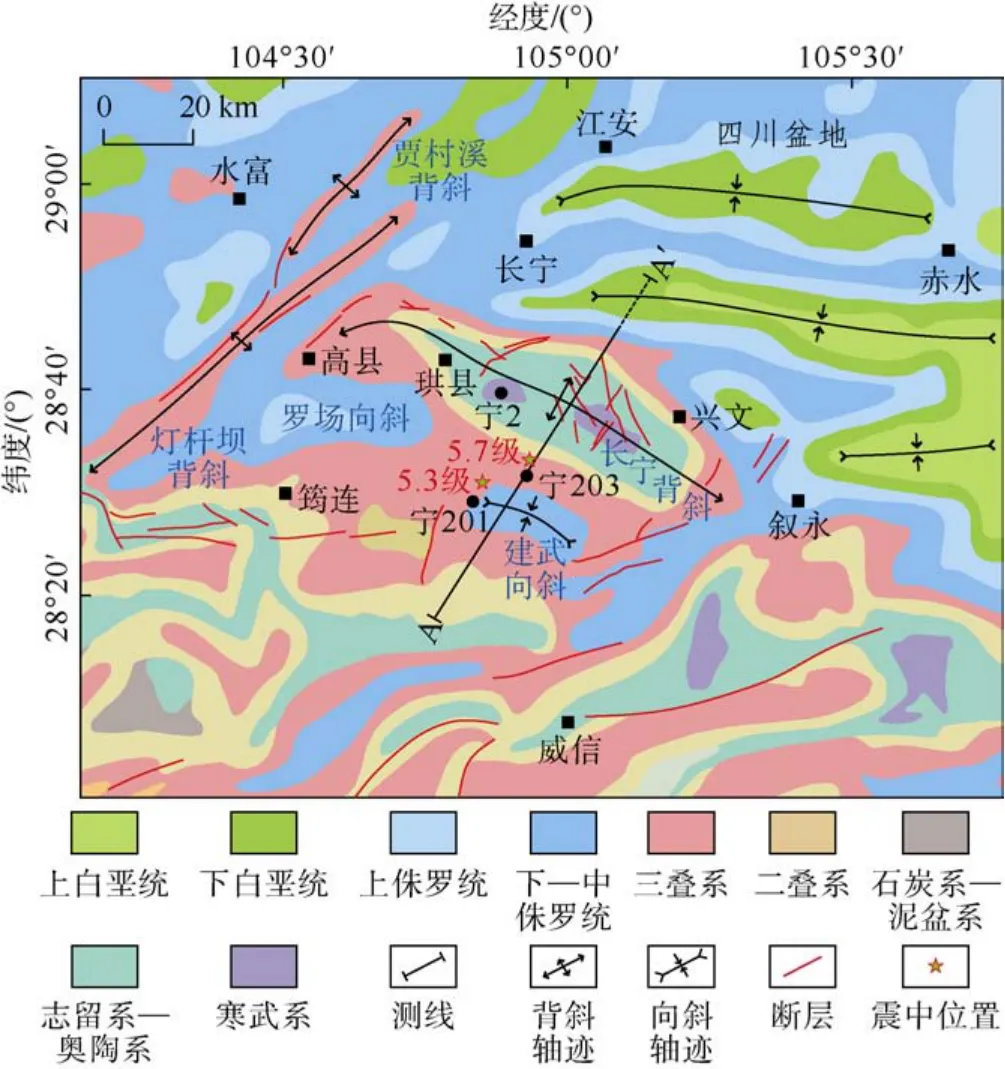

长宁背斜向西北穿过珙县至高县地区,向东南达叙永地区(见图8)。背斜东南部较宽,西北部较窄。背斜轴迹呈北西—南东走向,西北端向西南发生弯曲。背斜核部出露寒武系,外围依次出露奥陶系、志留系、二叠系、三叠系和侏罗系等。长宁背斜核部地区发育一系列逆冲断层,断层常切穿寒武系,背斜内次级褶皱较为发育。

图8 长宁背斜及邻区构造纲要图

长宁背斜向北逐渐过渡到四川盆地,相间分布条带状展布的背斜和向斜,以近东西向展布为主,背斜核部以中、下侏罗统为主,向斜区往往发育厚层白垩系。长宁背斜向西为一系列北东—南西向构造带所限,主要背斜带有灯杆坝背斜和贾村溪背斜,其背斜核部出露地层主要为三叠系,呈长条状展布。长宁背斜南部为一系列复杂构造带,往往具有多期叠加的特征,呈现出背斜、向斜相间分布、断裂十分发育的特征。

2.2 长宁背斜的地层系统与滑脱层分布

长宁背斜地区地层发育较全,从下至上依次为震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系、侏罗系和白垩系等;缺失泥盆系、石炭系、古近系和新近系,地层厚度超过9 000 m[23-24]。通过宁201井—宁203井—宁2井地层剖面对比可知(见图9),长宁背斜核部的宁 2井钻遇的寒武系和震旦系总厚达3 300 m。其中,震旦系灯影组下段发育厚层的白色芒硝和盐岩层,厚度分别为52 m和240 m。寒武系筇竹寺组发育厚225 m的黑色炭质页岩,高台组上部旋回性发育多套石膏层。宁203井和宁201井分别位于长宁背斜南翼斜坡部位和向斜转折部位,两口井均钻遇了三叠系、二叠系、志留系和部分奥陶系,具有相似的地层特征。其中上二叠统龙潭组与中二叠统茅口组为不整合接触,龙潭组为厚层玄武岩,茅口组以灰岩为主。二叠系梁山组与志留系韩家店组呈不整合接触,中间缺失泥盆系、石炭系和下二叠统。梁山组主要由薄层的炭质页岩、泥岩夹煤层组成。韩家店组主要为砂岩、泥岩互层,夹部分泥质灰岩。志留系龙马溪组和石牛栏组主要由页岩、泥岩和砂质泥岩组成。下志留统龙马溪组—上奥陶统五峰组以富有机质的页岩和泥岩为主[26],龙马溪组底部黑色页岩中富含笔石化石和黄铁矿,是页岩气开采的主产气层。向下至奥陶系宝塔组以瘤状灰岩为特点,见龟裂纹构造,为一套稳定的浅海相碳酸盐岩沉积。

页岩、膏岩和盐岩等软弱层往往具有抗压、抗剪强度小,杨氏模量小和泊松比较高等特点,这使得这些岩层在构造变形过程中主要以塑性变形为主,起到了调节上、下岩层构造形态和吸收变形位移量的作用,是研究区十分重要的滑脱层。长宁背斜发育上震旦统灯影组底部、中寒武统高台组 2套区域性膏盐岩滑脱层;梁山组薄层的炭质页岩、泥岩及煤层,志留系龙马溪组页岩可作为局部的滑脱层,调节小范围的构造变形。此外,在前震旦系基底中存在韧性剪切层,也是重要的区域性滑脱层。

2.3 长宁背斜的构造模型

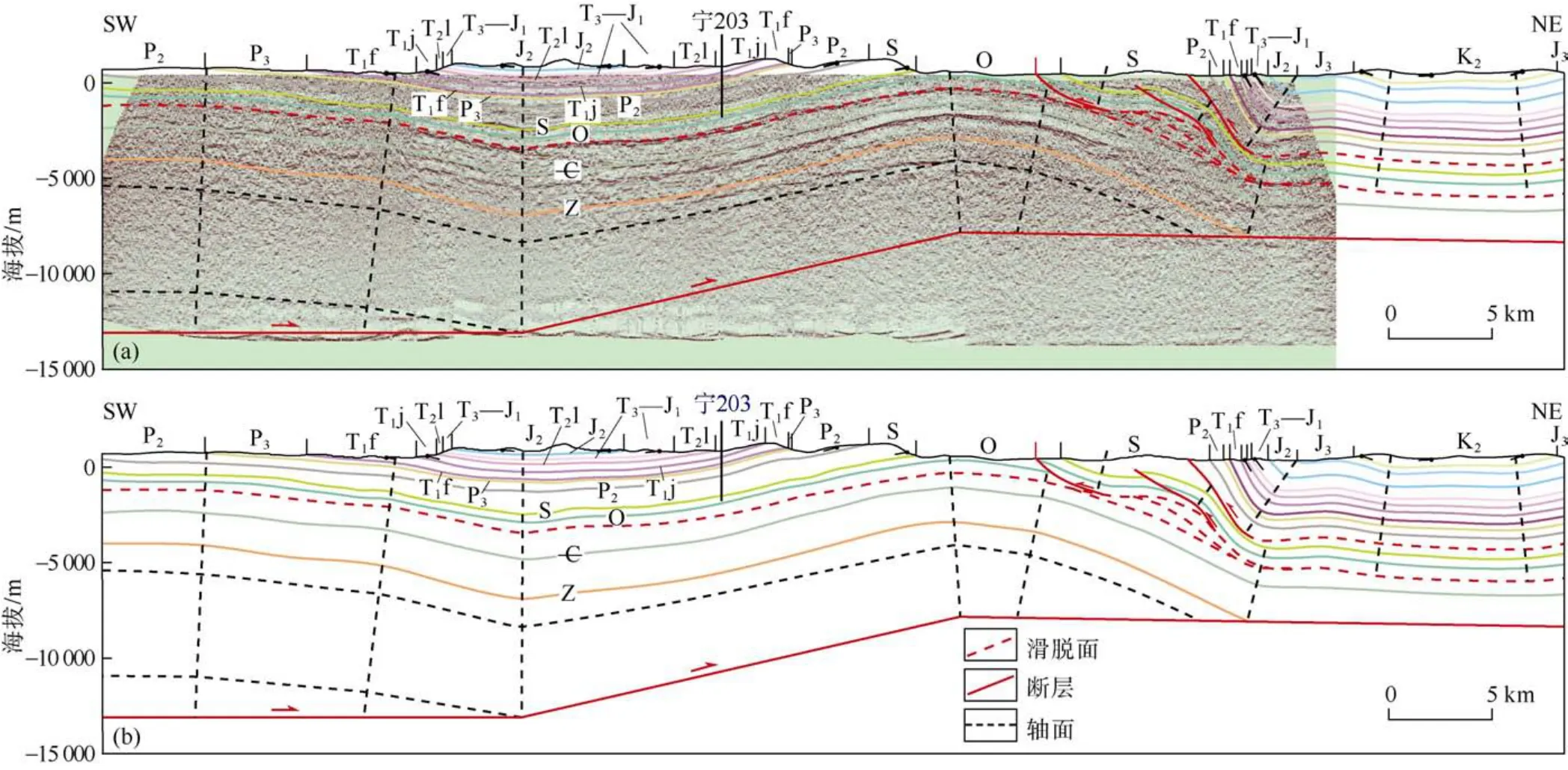

本文选择过宁 203井的一条地震反射剖面进行解析,该剖面自洛表镇向东北过建武向斜,穿过2018年四川省兴文县5.7级地震震中进入长宁背斜(见图8),向北东方向最终进入四川盆地南缘向斜区(见图10)。测线全长67 km,地震反射深度可达13 km。该剖面的速度模型由该背斜区的多口探井测井资料约束,精度较高。在宁 203井合成地震记录的基础上,结合数字高程数据与浅表地质产状投影信息,对地震层位进行了识别与追踪,并应用断层相关褶皱理论对剖面进行了构造解释。

图9 长宁背斜区连井地层剖面对比图

断坡位置的准确识别是断层面解释的关键。将过长宁背斜地震反射剖面(见图11)局部放大可以发现:①下盘断坡(见图11左栏)在深部基底断层发生转折向上传播的断坡位置,出现了明显的切层现象,即:断层上部地震反射波组延续了地表地层产状特征,具有倾向西南,向东北方向逐渐抬高的趋势,与断层近于平行。而断层下伏地层产状近水平,略微向东北方向倾斜,其与上盘地层倾向相反,具有明显的交切关系,这是典型的下盘断坡部位的地震反射特点。②上盘断坡(见图11右栏)在长宁背斜北翼,同样可以观察到褶皱前翼地层产状自西南向东北发生了明显变化,出现向斜反射特征,其中向斜西南翼地层倾向北东,向下为基底断层所切,向北东方向过向斜轴面后地层变为近水平,与断层下伏地层产状一致,这是断层转折褶皱前翼地层的地震反射特征,北翼背斜轴面与向斜轴面和断层相交点限定的这一段即为上盘断坡(断层面与上盘地层有交切关系)。③中断坪。长宁背斜南翼与北翼之间为一相对较窄的平顶部位,为发育双背斜轴面的背斜,前翼、后翼背斜轴面与断层面相交的一段为中断坪的位置,断面上、下波组在此近于平行(见图12)。这样,上盘断坡、中断坪与下盘断坡限定了该断层为简单台阶状断面,长宁背斜为一断层转折褶皱背斜(见图10)。

图10 过兴文5.7级地震震中地区地震反射剖面地质构造解释

图11 长宁背斜南翼下盘断坡(左栏)与北翼上盘断坡(右栏)的几何学特征

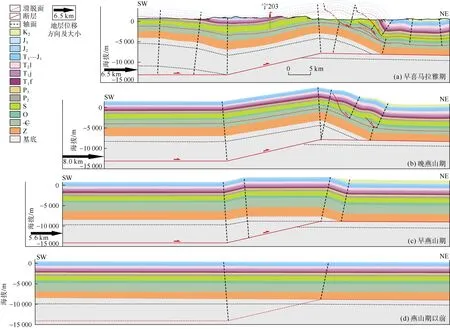

图12 长宁背斜的构造演化过程

通过建立的构造模型可以发现,长宁背斜西南发育一宽缓向斜—建武向斜,其核部出露地层为中侏罗统沙溪庙组,地层产状较为平缓,倾角为5°~10°。向两翼出露地层逐渐变老,地层产状渐陡。其中长宁背斜西南翼出露的二叠系和志留系的地层倾角分别为15°和 10°,至核部出露奥陶系,地层产状逐渐变缓至近水平。向北东方向在奥陶系和志留系内部各发育一至两条次级断层,倾向北东,地表地层倾角可达48°。

长宁背斜东北翼地层较陡,嘉陵江组和须家河组地表地层倾角分别可达60°和57°,中侏罗统的地层产状急剧变缓,近向斜部位白垩系的地表地层倾角为17°,至向斜核部产状逐渐变水平。通过地震剖面断层的识别可以发现(见图11),长宁背斜下伏基底内发育有大型逆冲断层。在背斜东北翼的寒武系滑脱层之上发育了 3条反冲断层,断层向上逐渐变陡,切穿了寒武系、奥陶系和志留系,向下逐渐收敛于寒武系滑脱层之上。基底断层具有西南深、东北浅,呈坡-坪式展布的特征,断层坡度约为13°(见图10)。

图10的构造模型表明,长宁背斜为一大型断层转折褶皱背斜,背斜的发展已处于顶部拓宽阶段。断层发育在前震旦系之中,呈台阶状向盆地内部延伸,后断坪、下盘断坡、上盘断坡与前断坪结构由上覆地层予以约束,断坡部位切层点反射较为明显。形成该背斜的位移量为18.01 km,由南侧传递而来;且经过褶皱形成长宁背斜后,向北侧继续传递的位移量为11.90 km,即自长宁背斜北侧还有11.90 km的位移量向四川盆地内部传递,继续形成背斜与向斜(见图8)。长宁背斜吸收了约 33%的位移量,主要依靠层平行剪切、小断层、微裂缝系统来完成。

2.4 长宁背斜的构造演化

结合区域构造演化史及低温热年代学数据,在平衡剖面分析的基础上,复原了长宁背斜的形成演化过程(见图12),可以发现:燕山期以前,研究区具有相对稳定的构造环境,自下而上先后沉积了震旦系至侏罗系。燕山期初期,西南方向的挤压应力导致了未变形地层中形成了一个初始的冲断层和两个活动轴面。早燕山期,断层向东北方向滑动导致了上盘地层沿活动轴面发生褶皱,长宁背斜出现了初始的隆升形态,并限定了白垩系的发育范围仅局限于背斜前翼的坳陷区,上盘地层自西南向东北方向推覆,造成了断层上盘地层的褶皱、抬升,从而形成了断层转折褶皱。长宁背斜整体具有西南翼缓、东北翼陡的特点,早燕山期的地层缩短量约为5.6 km;晚燕山期,随着地层沿上盘断坡持续向前推进,背斜逐渐被抬高。寒武系内膏盐岩及泥页岩等软弱层发生塑性变形,形成层内的滑脱面,在背斜前翼形成了与基底断层滑移方向相反的反冲断层。反冲断层向上切穿了奥陶系、志留系、二叠系、三叠系和侏罗系等地层,形成了次级的断层传播褶皱,该阶段的地层整体缩短量约为8.0 km。早喜马拉雅期,随着上盘地层沿基底断层的持续向北东方向挤压推覆,背斜不断拓宽,背斜前翼反冲断层持续发育,使得上盘地层变形更加剧烈。随着背斜西南翼新的构造楔的形成,早期平整的地层发生褶皱,向上抬升,形成了较为对称的建武向斜;早喜马拉雅期,地层缩短量达到了6.5 km。总体而言,长宁背斜受控于基底断层而形成,具有持续活动的特点。进入晚喜马拉雅期,随着地表风化剥蚀作用,核部较老的志留系和奥陶系逐渐出露,形成了长宁背斜现今面貌。

对比图8与图10,建武向斜南翼的背斜在形成过程中吸收掉一部分位移量,图10剖面左端控制段(仅显示背斜前翼)吸收的位移量为2 km,使上覆地层遭受褶皱缩短,志留系等发生弯滑褶皱作用与层平行剪切。

3 长宁背斜五峰组—龙马溪组页岩气产层变形机制

3.1 长宁背斜区志留系龙马溪组异常压力与地应力状态

长宁页岩气田产层的海拔为-1 200~600 m,埋深较浅,为0~2 600 m;主产区在长宁背斜南翼向斜区。长宁地区龙马溪组压力系数主要为1.2~2.0,呈超压或异常高压状态。即在未开展页岩水力压裂注入高压流体之前,龙马溪组即赋存超压。龙马溪组超压的形成主要是地层中天然气的生成及聚集所致,即使是在晚白垩世以来强烈隆升的背景之下,仍然保持超压状态,在隆升过程中,虽围限压力降低,但页岩中吸附气脱附部分成为游离气,使地层压力不断增大。

地应力测试资料表明[28-29],长宁背斜区两向应力差为 21.4~22.3 MPa。据测井解释,宁201井区龙马溪组最大水平主应力为 57 MPa,最小水平主应力为44.6 MPa,水平应力差为12.4 MPa,比测得的值要小。该区实测的最大水平主应力方向为北偏东 100°~155°。很明显,现今最大主应力方向与长宁背斜轴迹斜交,这是由于长宁背斜主要是在燕山期形成的,为一“古”背斜。

天然裂缝相对发育,裂缝走向与最大水平主应力方向大体一致。压裂施工时,地层净压力远大于水平应力差12.4 MPa,可形成复杂缝网。长宁背斜页岩气开采初期压裂施工套压为70 MPa左右(如长宁H3-4井)。最近2年来,根据微地震监测、施工压力响应、邻井压力监测等情况,结合三维地震预测及地质模型,实时调整压裂方案,确保改造方案尽可能地适应地层特性,从而提高压裂改造效果。施工压力一般为 56~66 MPa,如长宁H6-1井油压为50~60 MPa,套压为12 MPa;志留系龙马溪组的地层流体压力多小于 55 MPa,流体压力可对地应力产生较大程度的影响。

3.2 长宁背斜区志留系龙马溪组的变形机制

对长宁背斜区志留系龙马溪组的地表露头及岩心的观察表明(见图13),龙马溪组页岩的变形较为常见,滑动面清楚,可见镜面、擦痕、裂缝。优质页岩层段层理发育(见图13a),如宁201井2 515.79~2 515.89 m井段龙马溪组水平层理,这是深水陆棚环境下形成的沉积构造特征。岩心观察表明天然裂缝类型多样(见图13),宁201井2 521.00 m处见龙马溪组构造充填缝(见图13b)既有垂直于层面、也有平行于层面或斜交的裂缝,表现为多期裂缝交切发育的特征;宁203井2 228.00 m处龙马溪组见构造开启缝(见图13d),发育高角度斜交缝。同时,在高倍显微镜下,宁201井2 492.59 m处龙马溪组可见生烃缝(见图13c),这是生烃增压引起微裂缝发育的直接证据。在野外清晰可见页岩层与下伏奥陶系灰岩底板之间的滑脱界面。

宁 201井志留系龙马溪组硅质、黏土和碳酸盐矿物的含量分别为54.9%、21.0%和21.0%,脆性指数达61,表现出较大脆性特征。即这类地层岩石脆性强,受力易生成裂缝。

基于声发射实验,丁文龙等[30]得到了位于齐岳山断裂东部的锅厂坝背斜核部的渝页 1井下志留统龙马溪组页岩受到的最大构造应力在燕山期为148.8 MPa,在喜马拉雅期为122.5 MPa。范存辉等[31]得到了丁山地区丁页 2井龙马溪组页岩样品在燕山中—晚期经受的最大构造应力为164.32 MPa,有限元模拟结果显示区域性最大有效主应力为97.06 MPa;燕山期末—喜马拉雅期,样品的最大构造应力为152.05 MPa,区域性最大有效主应力为90.71 MPa。即龙马溪组页岩的最大古应力为150~160 MPa,低于岩石的抗压强度(一般为150~180 MPa),应不会发生破裂。但在地质历史时期,龙马溪组埋深曾达到6 000 m,由于生烃增压,流体滞留深度在1 500~1 800 m,其下地层发育超压[32],压力系数可达1.6及以上,从而减小有效应力,页岩层易于剪切破裂[33]。图13是这种现象的直观反映,这说明地质历史时期龙马溪组页岩已反复发生破裂(见图13b)。

图13 长宁背斜页岩气探井岩心裂缝发育特征

4 长宁背斜区地震机制讨论

4.1 长宁背斜区震源深度分布

图4、图6给出了长宁背斜及邻区的地震震中分布图,高县、珙县、兴文县、筠连县、盐津县所围区域,井研县、荣县、威远、永顺、隆昌、荣昌一带,出现了2个地震集中区域,这2个区域也是目前页岩气勘探集中区域。从目前给出的地震震源深度来看,M>3.0的地震震源深度主要在5 km以深(见图7、表2),集中在5~15 km,这一深度区间恰好位于长宁背斜区的前震旦系基底。而在2 km左右及以浅区域,地震主要是震级小于2.0级的地震。

4.2 页岩水力压裂与该区中等以上地震的关系

Ellsworth[34]提出了诱发地震的 2种机制:①注入的直接流体效应(流体压力扩散)。渗透性储集体/含水层与断层直接相连,引起断层带孔隙压力增加,从而断层弱化,使处于临界应力状态的断层发生破裂,从而诱发地震,其前提是沿断层发育高渗透性流体运移通道,可将这一模型称为(高压流体)直接诱发模型。②由于流体的注入或抽出引起的固态应力变化。由于渗透性储集体/含水层的体积或质量变化引起重力负荷的变化和孔隙-热弹性效应,引起下伏断层再次活动而诱发地震,这时断层与上覆渗透性储集体/含水层并不直接相连,是由于断层的负荷条件变化及正应力改变而诱发地震,可将这一模型称为间接诱发模型,下面对这两种情况分别进行讨论。

4.2.1 超压直接诱发型

长宁页岩气区块在2016年1月至2019年1月间发生了11次M≥4.0、3个M≥5.0的地震,这些地震可能并非是超压直接诱导型,理由如下。

①志留系中或相邻层发育较大的“先存断层”,从目前的高分辨率二维、三维地震资料看,地震资料(分辨率在30 m以内)识别页岩气产区(向斜区)不存在大断层(见图8、图10)。前文分析表明,长宁背斜为基底断层转折形成的大型背斜,志留系褶皱为沿基底断层活动的反映。志留系本身仅仅发生平行断层的滑动,在这一过程中,发生层平行剪切,形成微裂缝系统,并没有大—中型断层在志留系中发育(见图8、图10)。长宁背斜核部的显露型断层以中寒武统膏盐岩为滑脱层,向上切穿奥陶系及以上地层(见图8、图10),但这些断层目前并没有活动(见图6、图8)。

②重新定位的上述地震震源(见表2)发现,震源主要位于前震旦系基底中,并不在志留系页岩层中。

③构造变形机制不同。龙马溪组的变形仅为层平行剪切过程中微裂缝的反复发育(见图13),而地震多是剪切破坏,龙马溪组内部并无大断层,不能积累起大地震需要的应力,微地震监测到的震级都远远小于0.5。超压导致库伦破坏应力的变化量一般很小,难以达到中等规模地震级别。

④2011年之前长宁背斜区已多次发生地震(见图3、图4),那时并没有压裂作业。

4.2.2 重力负荷变化间接诱发型

若断层发育在基底或下伏脆性层中(见图10),页岩压裂引起龙马溪组内的流体增压是否可以向下传递,引起下伏断层弱化与再次活动呢?目前看这一可能性难以成立,主要是两者之间并不存在这样的流体通道。

页岩气的采出、水力压裂液的注入与排除引发的重力变化还有待进一步评估。但总体看,“入”与“出”之间可能是平衡的,对下伏断层(例如基底断层)引起的正应力变化可能并不显著(这有待于数值模拟进一步佐证)。

在美国俄亥俄州、俄克拉荷马州、加拿大英属哥伦比亚等大规模进行页岩气开采的地区,还没有报道过水力压裂作业本身直接导致过震级超过 3级的例子[8,35-36]。美国联邦地质调查局在关于页岩气开采水力压裂与诱发地震关系的解释中指出:石油和天然气开采过程中产生的废水,增压注入或直接注入废水井,是产生大部分诱发地震的主要原因,诱发地震可在注水点更深位置、更远距离(超过3 km)发生,但页岩气开采的水力压裂则不是产生诱发地震的主要原因、废水中含有的水力压裂液也与诱发地震关系并不明确[8,35-37]。

4.3 长宁地区地震的构造模型

若不是超压诱发致震或重力负荷变化诱发地震,那该区的地震是什么原因引起的?

需要指出的是,地震是现今或最近几十年时间尺度上的构造活动,属于活动构造范畴;而长宁背斜属于燕山期—喜马拉雅期的“古构造”,这一古构造在现今有什么表现?要回答这一问题有相当难度,对上述地震剖面附近 30 km范围内,将经重新地震定位的1 990个地震事件投影到深度地震剖面上(见图14),可以对震源深度与分布特征有较为直观的认识。由图15可知,宜宾兴文5.7级地震震源投影于基底断层的断坡上,珙县地区的5.3级地震投影于断层转折点附近的下方,而其他小于5.0级地震的投影则主要分布在基底断层附近,且大多数分布于震旦系之下,尤其是在断层的两处转折端地震分布较为密集。基底之上的震旦系及以上地层虽有地震分布,但主要以小规模地震为主。其中,寒武系/震旦系界面附近有 1次3.0~4.0级地震,下三叠统飞仙关组内有1次3.0~4.0级地震;志留系内有较多的小于2.0级地震分布,整体上呈现出向上地震震级逐渐减小、地震数量逐渐减少的趋势。在背斜北翼鲜有地震发生。

图14的构造模型提供了长宁背斜区地震发生的构造背景。首先沿基底断层断坡部位(及其上下),地震较为集中,表现为沿断坡的剪切破坏;其次,在建武向斜转折端和长宁背斜转折端部位(膝折带发育区),受滑动方向沿断层变化的影响,出现2个较为集中的地震区域,很明显这是 2个发生层平行剪切作用的区域,地震震级小于5.0,且沿膝折带向上震级愈小;目前页岩气产层分布区,产层内部(至少是目前三维地震分辨率之内)无大—中型断层,无大的地震活动。据图14推测,形成长宁背斜的基底断层发生了复活,且目前主要发生在下盘断坡部位,还未传递到北侧的上盘断坡部位,背斜北翼相对“平静”。现今GPS观测结果显示[38],川西南地区地壳存在近北西-南东方向的运动趋势。关于这一复活的构造背景,可能与现今青藏高原向东南缘挤出有关。具体是什么因素或边界条件驱动构造活动的,还有待继续深入研究。

图14 长宁背斜区天然地震的投影及其构造地质背景

4.4 亟待深入研究的问题

对已提取的2.0级以上地震的波形数据,利用长宁背斜区及川西南地区多口井的测井资料约束的速度模型,对重新定位的结果进行再次检验,精确定位结果可以约束小震的空间分布,它是在龙马溪组,还是在震旦—奥陶系或前震旦系中?它们的分布概率如何?

对长宁、威远—荣县区块过震中的地震剖面进行精细解释,落实老断层/闭锁断层的几何学、运动学特征,建立断层的初始模型[39-45],分析先存断层的空间分布与运动学规律。

统计流体压力、工程力学资料,建立构造应力场模型,进行流体压力(包括注入压力)、应力差、库伦破裂应力等的定量计算,模拟发震的主要边界条件,弄清超压与地震震级之间的可能关系。

系统研究川西南地区分布式地震的构造地质背景,对活动断裂破裂的可能性进行评估[46-50];开展页岩气开采区地震活动的长期科学检测,分析流体注入压力、频次、注入量等与微地震之间的关系及诱发地震的可能性。

5 结论

长宁背斜为一大型基底断层转折褶皱背斜,基底断层呈台阶状向四川盆地内部抬升,形成背斜的断层位移量为18 km,向北侧传递的位移量为11.9 km,长宁背斜吸收了断层33%的滑移量。

长宁背斜、建武向斜的志留系龙马溪组页岩发生沿下伏基底断层滑动的层平行剪切,形成微裂缝系统,受生烃影响发育流体超压,导致裂缝反复发生。

长宁背斜区的地震为天然地震。由于下伏“老”基底断层下盘断坡段复活,地震沿基底断层下盘断坡及其上、下发生,表现为断层的剪切破坏,背斜与向斜转折端也出现地震集中区,但沿膝折带向上浅层地震震级减小,志留系龙马溪组中多为2.0级以下小震。长宁背斜区的地震活动需要长期科学监测并分析其发震规律。

致谢:中国石油西南油气田公司提供了长宁背斜及邻区的钻井与地震勘探资料;中国地震局地质研究所“活动断层探测数据汇交与共享管理中心”为本研究提供了断层数据;国家地震科学数据共享中心提供了地震目录和数据;在成文过程中还得到李德生院士、贾承造院士、马永生院士、张国伟院士的指导,与蔡勋育、徐旭辉、张健、刘波、刘树根、杨洪志等教授多次讨论,受益匪浅;赵文智院士、邹才能院士、许怀先教授对本文也有一定贡献,在此一并表示感谢。