鄂尔多斯盆地寒武纪断裂特征及其对沉积储集层的控制

2019-11-05魏国齐朱秋影杨威张春林莫午零

魏国齐,朱秋影,杨威,张春林,莫午零

(中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 引言

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通西部,北起阴山、南达秦岭、东至吕梁山、西抵贺兰山,是一个大型多旋回叠合盆地[1],经历了阜平、五台等多期次构造变动[2],油气资源丰富,是中国中西部重要的能源基地。勘探实践表明,鄂尔多斯盆地的天然气不仅富集在上古生界碎屑岩中[3],同时也存在于下古生界海相碳酸盐岩中[4]。鄂尔多斯盆地下古生界海相碳酸盐岩分布广泛、沉积厚度大、天然气资源丰富,通过多年大规模勘探,在奥陶系取得了重要的勘探成果[5],发现了奥陶系“顶部”和奥陶系“内幕”两大成藏系统[6],截至2018年底,已在奥陶系累计提交天然气探明储量超过6 547×108m3。随着陆上深层油气勘探开发理论及技术的不断进步[7-9],以及鄂尔多斯盆地勘探的持续推进,天然气勘探逐渐向深层拓展,目前已有多口井在寒武系见到良好油气显示,揭示鄂尔多斯盆地寒武系海相碳酸盐岩的勘探潜力。

由于受地震、钻井等基础资料的限制,对于寒武系天然气地质条件的认识相对比较薄弱,尤其是对寒武系断裂特征的研究更加薄弱。目前,对寒武系的断裂研究主要集中于盆地的边缘,许多学者认为鄂尔多斯地块西南部早古生代为毗邻秦祁贺三叉裂谷体系的大陆边缘[10]。早古生代,受秦祁贺三叉裂谷再次活动的影响,盆地西部发育裂谷环境。在研究盆地构造演化、岩相古地理等问题时,对寒武系的古构造有所涉及,认为受Rodinia超大陆裂解和原特提斯洋扩张的影响,寒武纪盆地内部发生缓慢沉降,盆地边缘则发生相对较快的沉降[11],盆地基底结构影响了寒武纪的构造格局[12]。部分学者认为盆地寒武纪具有“一隆三凹”的格局(即西缘凹陷、南缘凹陷、东部凹陷呈“U”字形包围着中部隆起)[13],也有部分学者认为寒武纪具有“两隆、两凹夹一鞍部”(即南北两隆、东西两凹和中部一鞍部)的构造格局[14]。这些研究均只对鄂尔多斯盆地寒武纪的古构造特征进行了分析,并没有对寒武系的断裂特征进行系统研究。近年来的勘探实践证明断裂在油气的形成、运聚和成藏中起到了重要作用[15-17]。地震资料的覆盖率及品质的提高,为开展鄂尔多斯盆地寒武系断裂特征研究奠定了基础。

本文基于鄂尔多斯盆地内部326条总长30 000 km二维地震测线、61口钻遇寒武系井的测井和钻井资料,结合盆地周缘10条露头剖面资料以及区域地质构造背景,通过全盆地范围内地震地质综合解释,开展鄂尔多斯盆地寒武系断裂特征研究,分析断裂对寒武系古地理格局的影响以及对寒武系沉积储集层的控制作用,预测寒武系的有利勘探区。

1 区域地质概况

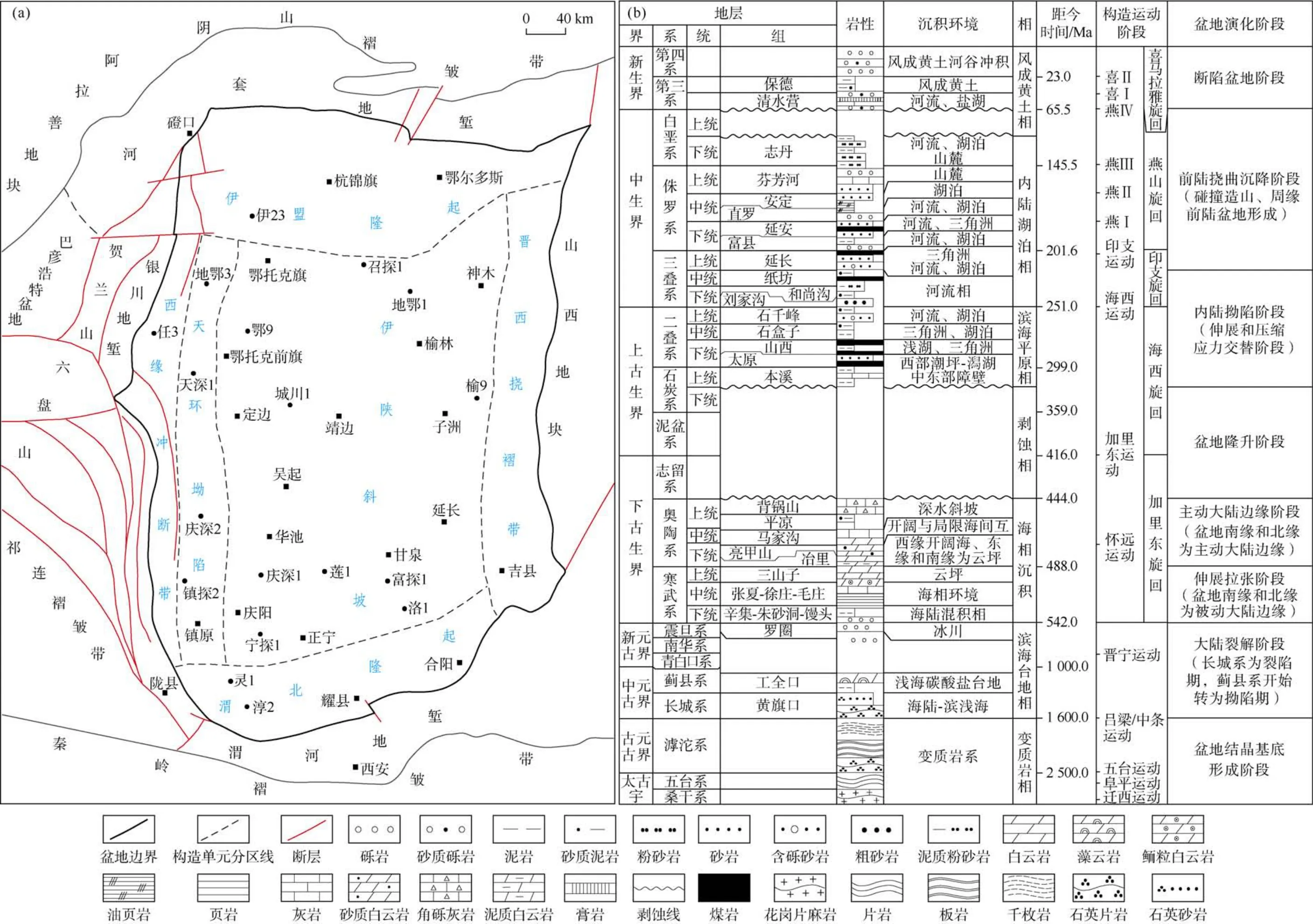

鄂尔多斯盆地构造上属于华北板块的一部分,作为一个多旋回大型叠合盆地[18],经历了阜平、五台等10余次构造运动,前人将盆地划分为晋西挠褶带、渭北隆起、西缘冲断带、伊陕斜坡、天环坳陷和伊盟隆起6个构造单元(见图1a)。寒武系是基底之上的第二套沉积层系,至寒武系沉积时,盆地主要经历了 3个演化阶段(见图2)。

①结晶基底形成阶段。学者们从不同的角度研究认为,鄂尔多斯盆地结晶基底主要形成于太古代至早元古代,经历了迁西、阜平、五台、吕梁等运动后最终形成[19-21]。一些学者通过地下热流值[22-23]、航磁异常[24]、重力异常[25]、地震剖面[26]及锆石测年[27]等资料对基底特征进行了研究,结果表明鄂尔多斯地块并非是一个完整的地块,具有明显的不均一性,盆地基底是由多个不同岩性、不同时代、不同变质程度的块体拼接、固化而形成的。

②中新元古代大陆裂解阶段。中新元古界是结晶基底之上的第一套沉积盖层,学者们对鄂尔多斯盆地中新元古代的构造进行了研究[28-29],认为中新元古代,受 Rodinia超大陆裂解的影响[30],裂陷作用十分活跃[31],在强烈伸展拉张应力背景下发育一系列陆内裂陷,这些陆内裂陷处构造相对薄弱,在构造应力的作用下,更易于发育断裂。因此,从某种程度上讲,中新元古代的裂陷作用是寒武纪断裂发育的一个先导条件。

③寒武纪伸展拉张阶段。早寒武世至中寒武世,鄂尔多斯地块受北缘兴蒙海槽及南缘秦岭海槽扩张的影响,处于被动大陆边缘构造环境,表现为伸展拉张的应力背景。晚寒武世,盆地的构造应力场由拉伸向挤压过渡,盆地处于弱拉张应力背景[31],总体而言,寒武纪处于拉张的应力背景。

寒武系沉积后,鄂尔多斯盆地依次经历了加里东、海西、印支、燕山、喜马拉雅等运动[32]。加里东运动使鄂尔多斯盆地整体隆升;海西和印支运动使盆地处于伸展和压缩应力相互交替的阶段,盆地演化为内陆坳陷盆地;燕山运动使盆地周缘发生碰撞造山形成前陆盆地,盆地转化为前陆挠曲沉降阶段;喜马拉雅运动使盆地周缘发生断陷、盆地内部隆升,最终形成现今的构造。总体而言,寒武纪之后的构造运动除盆地周缘外,盆地内部总体以垂直的升降运动为主,寒武纪之后的构造运动对盆地内部寒武纪断裂的后期改造作用很弱。

图1 鄂尔多斯盆地构造单元划分(a)及构造演化综合柱状图(b)(据文献[2]修改)

鄂尔多斯盆地早古生代早期在多幕快速海进和缓慢海退的过程中沉积了一套相对稳定、可追踪对比的寒武系海相碳酸盐岩夹碎屑岩地层。其中下寒武统在鄂尔多斯盆地发育辛集组、朱砂洞组、馒头组;中寒武统在盆地内发育毛庄组、徐庄组、张夏组;上寒武统在盆地内发育三山子组。下寒武统分布面积相对较小,仅分布在盆地西缘和南缘,岩性主要为砂岩、泥岩、含磷砂砾岩和石灰岩等。中寒武统分布范围较大,岩性主要为白云岩、石灰岩、泥岩、生屑灰岩及鲕粒灰岩等。受到后期剥蚀的影响,上寒武统三山子组在盆地西缘相对较厚(可达380 m),在盆地内部相对较薄(一般为100 m),岩性主要为灰色、浅灰色竹叶白云岩、泥质白云岩、细晶白云岩等。

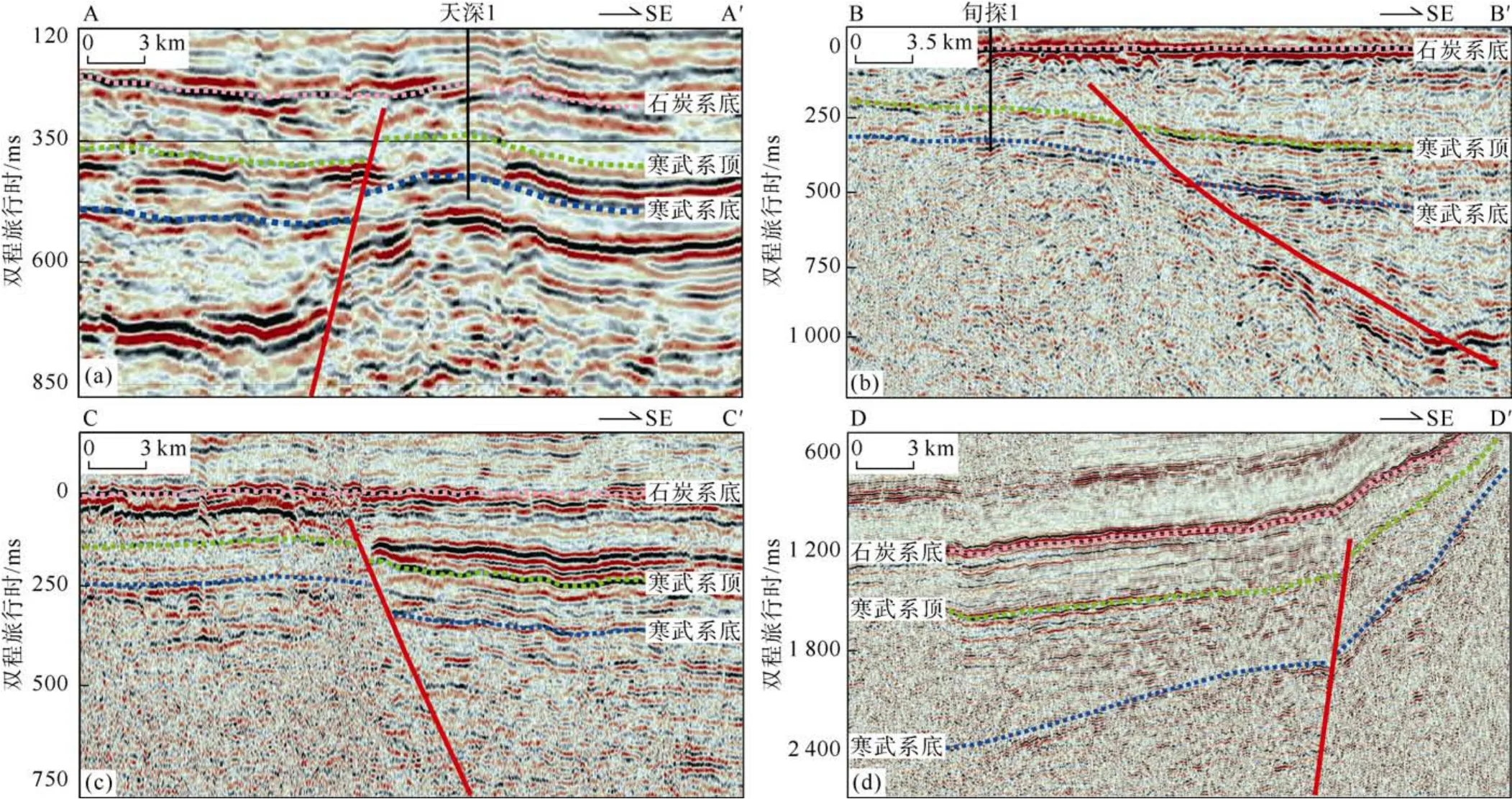

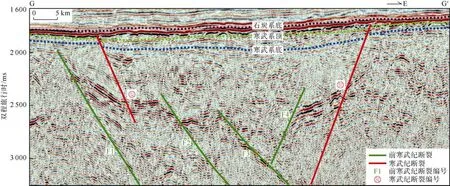

图2 鄂尔多斯盆地寒武系断层识别(剖面位置见图3,图中红线代表断层)

2 断裂特征

2.1 断裂识别

利用盆地内钻遇寒武系的61口井的测井、钻井等资料对寒武系地震地质层位进行精细标定。石炭系底界为一个强阻抗差界面,具有单个强波峰的地震反射特征,连续性好,全区可追踪对比(见图2),以该界面作为全区标志性反射界面。寒武系上覆地层岩性差异导致寒武系顶界面的地震反射呈现两种不同的特征,一种为中强波谷、中高连续地震反射特征(见图2a),鄂尔多斯盆地西北部主要呈现这种反射特征;另一种为中弱波谷、中低连续的地震反射特征(见图2b),鄂尔多斯盆地东南部主要呈现这种反射特征。寒武系底界也呈现两种不同的反射特征,当下伏地层为震旦系时,寒武系底部的砂质泥岩与震旦系的砾岩形成一个强的正阻抗差界面,寒武系底界具有单个中强波峰、中高连续的地震反射特征(见图2a),鄂尔多斯盆地西部主要呈现这种反射特征;当下伏地层为蓟县系或长城系时,寒武系底与下伏地层形成负阻抗差界面,寒武系底界呈现中强波谷、中连续的地震反射特征(见图2b),鄂尔多斯盆地东部主要呈现这种反射特征。在寒武系层位标定的基础上,以鄂尔多斯盆地的构造演化为指导,建立寒武系断裂的 4种识别标志:①地震反射同相轴错断(见图2a);②在地震剖面上可以见到明显的断面波(见图2b);③地震反射相位突变(见图2c);④地层坡度及厚度发生突变(见图2d)。以此为指导,在全盆地范围内开展寒武系的构造解释,研究寒武系的断层特征,在寒武系识别出不同类型、不同产状、不同规模的断层共93条。

2.2 断裂展布

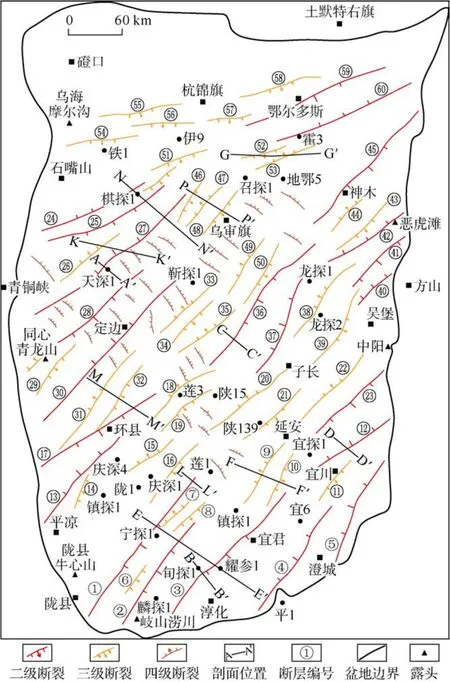

受不同构造演化阶段应力场变化的影响,寒武系发育类型不同、产状不同、规模不同的断裂。鄂尔多斯盆地寒武系主要发育北东向、近东西向、北西向 3组断裂(见图3)。

2.2.1 北东向断裂

北东向断裂主要发育于寒武纪,是寒武系的主干断层。平面上,部分断层规模较大,平面延伸距离可达数百公里。剖面上,断裂产状相对较陡,断层倾角一般大于45°,以正断层为主,断距为几十米至上百米,呈现垒堑相间或阶梯状构造样式,断层一般向上终止于寒武系或奥陶系内部,未切割晚古生界,一部分断裂向下可断至前寒武系,与中新元古界伸展断裂具有一定的继承性,断裂两侧地层沉积厚度或地震相特征具有一定的差异,对寒武系沉积具有重要的控制作用。在寒武系识别出50条北东向断层,主要分布在盆地中南部(见图3)。

图3 鄂尔多斯盆地寒武系断裂分布特征

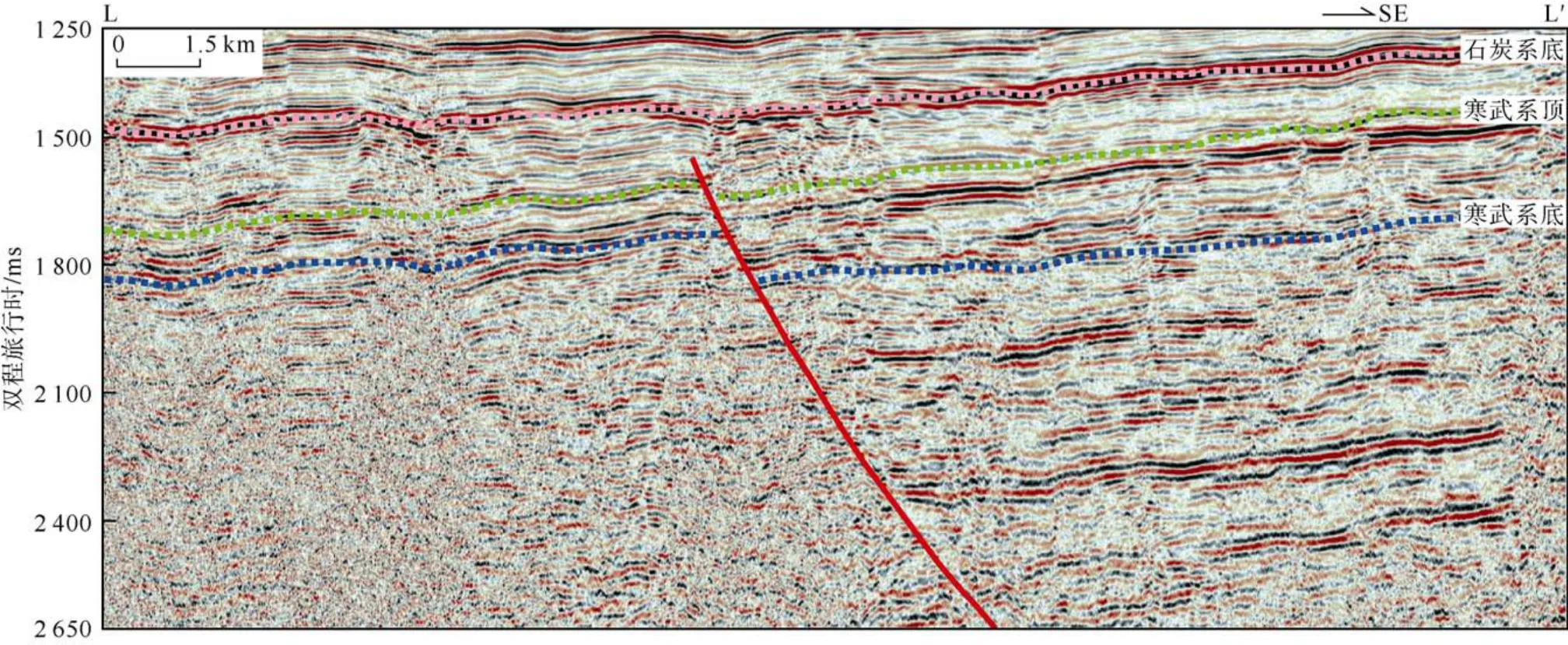

近似垂直于断裂走向的地震剖面清晰地展示出北东向断裂的典型特征(见图4)。其中,①、②、③号断裂呈阶梯状,向下断开前寒武系,向上消失于寒武系或奥陶系内部,自西向东断距逐渐增大,寒武系厚度逐渐加厚(见图4a);⑨、⑩号断裂为寒武纪形成的正断层,断层倾角较陡,向上消失于寒武系内部,向下断开前寒武系,剖面上可见地堑构造,断层下降盘寒武系厚度明显增加(见图4b)。

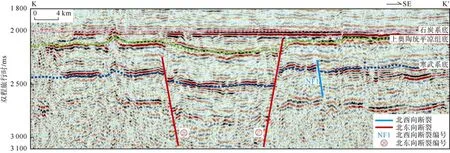

2.2.2 近东西向断裂

近东西向断裂也是寒武系的主干断层,平面上主要分布在盆地的北部,断层延伸距离为50~125 km。剖面上以正断层为主,倾角相对较陡,断距一般小于100 m,断层向上终止于奥陶系、未断穿石炭系,断裂向下终止于前寒武系,断层下降盘寒武系的厚度增加。近东西向断裂主要受盆地北部近东西向的基底断裂所影响,是基底断裂在寒武纪再次活化而形成的,对盆地北部的沉积具有一定控制作用。盆地北部一条二维地震剖面显示(见图5),前寒武纪断裂发育,呈近东西向展布的寒武系断裂是前寒武纪断裂再次活化而形成的,断层倾角较陡,断距规模不大,但断层两侧地层厚度存在明显差异。本文在寒武系识别出10条近东西向断裂。

2.2.3 北西向断裂

北西向断裂主要形成于寒武纪,是在早古生代拉张应力背景下由伸展矢量形成的调节断层,断层一般延伸范围不大,平面上呈北西向展布,断距较小,该类断层基本不控制沉积。

近盆地西部一条将奥陶系顶界拉平的地震剖面显示(见图6),㉖及㉗号断裂为北东向断裂,断开寒武系,断距相对较大;NF1断层为正断层,属于北西向断裂,是在拉张应力背景下,由伸展断裂矢量形成的调节断层,断距较小,不影响寒武系沉积。

3 断裂定级

寒武系北东向、近东西向及北西向展布的 3组断裂在断层剖面断距、平面延伸距离等方面差别很大,既有延伸数百公里以上的大型断层,又有仅延伸几公里的小断层,为了更好地分析断层的特征,根据断裂分级规则[33],按照断裂在构造单元中的作用并参考断裂规模,将寒武系的断裂定为二级、三级和四级共 3个级别。

3.1 二级断裂

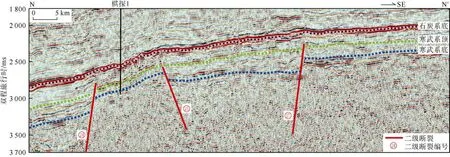

二级断裂控制了鄂尔多斯盆地寒武系的二级构造单元,即寒武纪凹陷的边界,断裂规模较大,平面延伸距离通常大于95 km,剖面上断距大于85 m。二级断裂以北东向断裂为主(见图3),在寒武系发育 22条二级断裂。剖面上,二级断裂为拉张应力背景下形成的正断层,断层倾角大于45°,向上断至寒武系或奥陶系内部,为同沉积断裂,明显控制断层两盘沉积厚度的变化(见图7)。二级断裂两侧的地震反射特征存在明显差异,断层下降盘寒武系主要以中强振幅、中高连续反射特征为主,而断层上升盘主要以中弱振幅、中低连续反射特征为主。二级断裂向下切入前寒武纪地层,与前寒武纪断裂具有一定的继承性。

3.2 三级断裂

图4 鄂尔多斯盆地北东向断裂剖面特征(剖面位置见图3,图中红线代表断裂、数字代表断裂编号)

图5 鄂尔多斯盆地近东西向断裂剖面特征(剖面位置见图3)

三级断裂是指发育在二级构造单元内的断裂,主要控制局部构造的高、低起伏,断裂规模较二级断裂小,平面延伸距离为20~95 km,剖面上断距为25~85 m。三级断裂在平面上以北东向断裂为主,主要沿二级断裂两侧与之近平行展布(见图3),寒武系发育三级断裂38条。剖面上,三级断裂为拉张应力背景下形成的同沉积断裂,属于二级断裂的派生或伴生断裂,断裂规模较二级断裂小,主要切穿寒武系—奥陶系(见图8)。三级断裂对地层厚度的影响没有二级断裂明显。三级断裂控制寒武系局部构造的分布,对断层两盘的地震振幅、频率等反射特征具有一定影响,而地震反射振幅、频率等特征是地层沉积特征的直接反映,说明三级断裂影响寒武系沉积。

图6 鄂尔多斯盆地寒武系北西向断裂剖面特征(剖面位置见图3,石炭系底层拉平)

图7 鄂尔多斯盆地寒武系二级断裂剖面特征(剖面位置见图3,图中红线代表二级断裂)

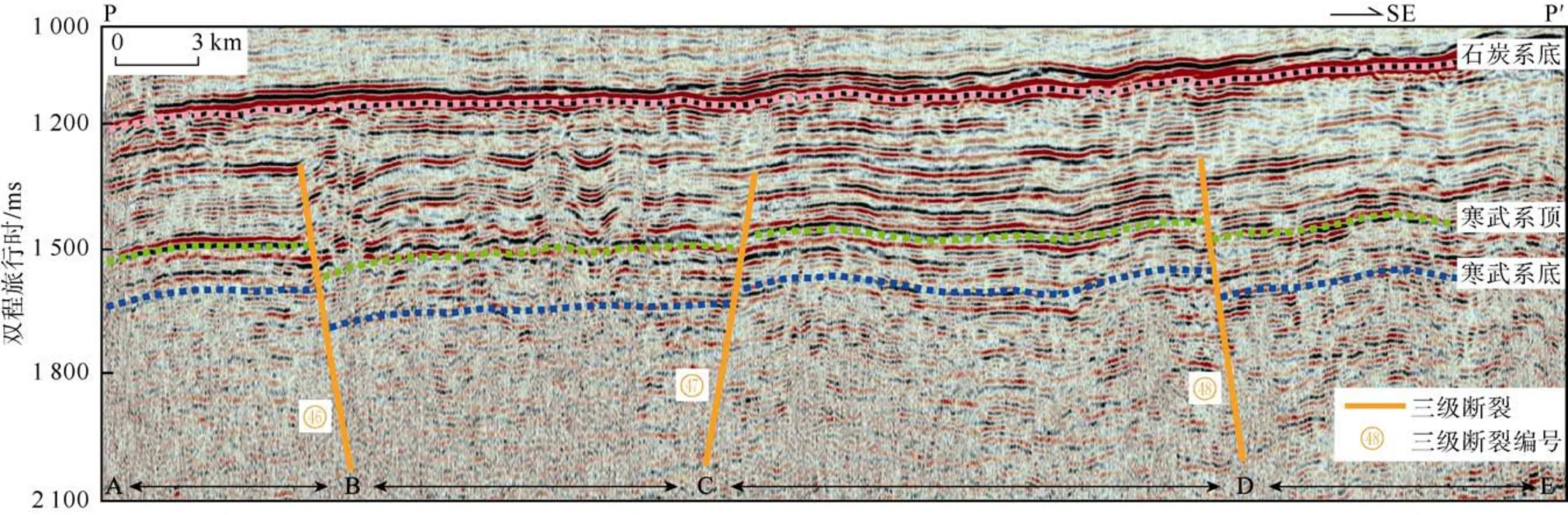

图8 鄂尔多斯盆地寒武系三级断裂剖面特征(剖面位置见图3)

3.3 四级断裂

四级断裂是局部构造单元内发育的断裂,以北西向为主(见图3),断裂规模很小,平面延伸距离通常小于20 km,剖面上断距小于25 m。地震剖面上可见微小的同相轴错断(见图6中的NF1断层),主要是在早古生代拉张应力背景下由伸展矢量形成的调节断层,断层两侧无明显的地层厚度及地震反射差异。四级断裂不控制寒武系沉积。

4 断裂对寒武纪沉积储集层形成与发育的控制

4.1 对古构造格局的控制

寒武系二级和三级断裂为同沉积断裂,受其控制,形成了寒武系凹凸相间、高低分异的古构造格局。

4.1.1 二级断裂控制了凹凸相间的宏观古构造格局

盆地西缘一条垂直于断裂走向分布的北西向地震剖面显示(见图9),受二级断裂控制,呈现垒堑相间的构造样式,㉔号和㉕号断裂之间为地垒,㉕号和㉗号断裂之间为地堑,地垒处寒武系厚度相对较薄,地堑处寒武系厚度明显增加,平面上则呈现凹凸相间的构造格局。

4.1.2 三级断裂控制了微观古地貌的分异

三级断裂控制了在凸起、凹陷宏观构造单元内局部构造的高低起伏,形成了寒武纪高、低分异的微观古地貌特征,控制了微古地貌的分异。位于凸起上的一条地震剖面显示(见图10),㊻、㊼、㊽号为三级同沉积断裂,剖面上A—B段和C—D段为局部地貌高部位,B—C段和D—E段为局部地貌低部位,体现出三级断裂控制了凸起或凹陷背景上局部地貌的高低起伏,形成了高、低分异的微古地貌特征。

图9 鄂尔多斯盆地寒武系二级断裂控制盆地凹凸格局(剖面位置见图3)

图10 鄂尔多斯盆地寒武系三级断裂对微古地貌的控制(剖面位置见图3)

4.2 对滩相沉积的控制

受二级和三级断裂共同控制,鄂尔多斯盆地寒武系徐庄组沉积前呈现凹凸相间、高低分异的微古地貌特征。这种微古地貌控制了寒武系的沉积,使寒武系存在明显的沉积相分异。南北向沉积相对比剖面显示(见图11),凸起上的微古地貌高部位,水体相对较浅,水动力相对较强,发育台缘滩、台内滩等相对高能的沉积相带,岩性主要以鲕粒灰岩、鲕粒白云岩、白云质灰岩为主,如布1井、天深1井、庆深2井、镇探2井均处于凸起上的微古地貌高部位,寒武系发育鲕粒滩相沉积,且相邻凹陷的规模越大,其边缘发育的滩体规模也越大;凹陷部位因水动力相对较弱,发育相对低能的沉积相带,如摩尔沟露头、同心青龙山露头发育盆地相,寒武系加厚,岩性主要以灰岩、泥质灰岩、泥岩、页岩为主。

由此可见,受断裂控制,形成了寒武纪凹凸相间、高低分异的古地理格局,这种古地理格局进一步控制了寒武系滩体的发育,滩体主要发育在凹陷边缘的微古地貌高部位,主要呈北东向展布,与寒武系二级和三级断裂的展布方向基本一致(见图12),凹陷的规模越大,其边缘发育的滩体规模也越大。

图11 鄂尔多斯盆地寒武系沉积相对比剖面图(Δt—声波时差;GR—自然伽马;RLLD—深侧向电阻率;RLLS—浅侧向电阻率)

4.3 对优质储集层发育的控制

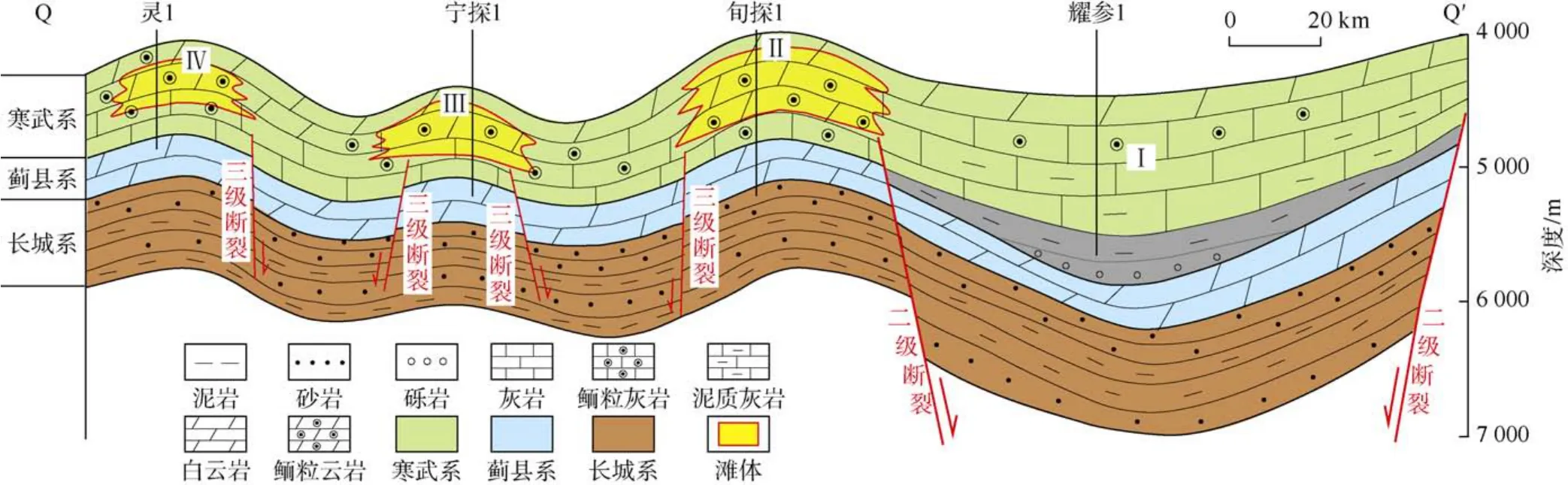

二级和三级断裂共同控制了寒武纪凹凸相间、高低分异的古地理格局,这种古地理格局进一步控制了寒武系优质储集层的发育,主要表现在:①控制了寒武系储集层原生孔隙的发育,受二、三级断裂共同控制,位于寒武纪凹陷边缘的微古地貌高部位储集层的原生孔隙发育(见图13中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ),这些部位水体相对较浅,水动力相对较强,鲕粒滩相发育,储集层的原生孔隙好,如旬探 1井在张夏组发育台缘鲕粒滩相,主要为鲕粒白云岩(见图14a);②控制了寒武系储集层次生孔隙的发育,凹陷边缘的微古地貌高部位有利于次生孔隙的发育(见图13中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ),这些部位处于凸起背景上的局部高点,受海平面周期变化的影响,易于暴露地表,易接受大气淡水的淋滤,不仅有利于准同生期溶蚀作用形成溶蚀孔隙,同时也有利于准同生白云化作用和浅埋藏期云化作用生成次生孔隙,如灵 1井张夏组为亮晶胶结鲕粒白云岩,白云化程度较高,粒间及粒内溶孔发育(见图14b),宁探1井张夏组发育粒间溶孔和晶间溶孔(见图14c)。由此可见,凹陷边缘的微古地貌高部位,不仅滩体发育,而且易于形成高孔优质储集层,为寒武系有利储集层的发育区。

从油气成藏及勘探成效等方面综合分析认为,紧邻凹陷边缘的微古地貌高部位鲕粒滩相发育,滩体规模相对较大,储集层原生孔隙及次生孔隙均发育,是有利储集层发育区,而且凹陷内烃源岩相对发育,源储配置较好,是寒武系的有利勘探区。

图12 鄂尔多斯盆地寒武纪张夏期岩相古地理图

图13 鄂尔多斯盆地寒武系有利储集层发育模式图(剖面位置见图12)

图14 鄂尔多斯盆地寒武系凹陷边缘微古地貌高部位储集层特征

5 结论

鄂尔多斯盆地寒武系主要发育北东向、近东西向和北西向 3组断裂,北东向和近东西向断裂为寒武系的主干断裂。根据断裂在构造单元中的作用并参考断裂规模将寒武系的断裂划分为二级、三级和四级共 3个级别。

二级和三级断裂控制了寒武纪的古构造格局,二级断裂控制了寒武纪凹凸相间的宏观古构造格局,三级断裂控制了寒武纪高低分异的微观古地貌特征,受二级、三级断裂共同控制,寒武纪具有凹凸相间的宏观构造和高低分异的微观古地貌相结合的古构造特征。

寒武纪的古构造格局不仅控制了有利滩相的发育,同时也控制了寒武系优质储集层的分布。紧邻寒武纪凹陷边缘的微古地貌高部位是有利滩相和有利储集层的叠合发育区,为寒武系有利勘探区。