笔墨当随时代

2019-11-04傅玉张迪

傅玉 张迪

摘 要:在中国山水画发展的历史上,米芾、米友仁父子“米点山水”的出现,使文人画上新一台阶,为画史所称道。二米的山水画以“墨戏”的创作手法摒弃绘画的一切功利性,抒写文人“寄心”的人生态度,影响到后世文人画的发展。“米点山水”蕴涵着“质朴兴游天真”的审美和创作思维,独特的“水墨戏”韵味和空间意境的营造无疑成为最能反映中国山水画审美特征,其在山水画史上的地位不容忽视。文章通过研究米家父子时代风格与个人风格的关系,探究米家父子对把握山水画创作信息的研究起到的重要的作用。

关键词:“米点山水”;墨戏;米家父子;山水画

国外对“米点山水”的研究较少,根据我国现有资料,回顾以往的研究,多集中在米芾的生平及其创作意义,对米友仁传世绘画传统考查方法的认定与鉴赏、对“米点山水”笔墨技法与绘画思想的研究等方面。其对后人的影响仅限于研究文人画绘画思想(尤其是董其昌“山水南北宗论”)和创造精神方面,而对于其水墨画技巧的影响仅限于对高克恭、方从义、陈道复及董其昌等人的影响。

通过查阅论文发现关于“米点山水”对后世影响的研究可以分为三个方面。一是对后来的技术和示意图的影响,如高岳在《米芾》文章的结尾介绍了“米点山水”技法的传播和影响,王平在《“米氏云山”的启示》中分析了“米氏云山”在中国画史上的独特地位和价值,认为其意义主要体现在“米点山水”独特图式语言的创新精神和文化内涵上。二是对后世文人画发展的影响,如杨志翠《二米及其“云山”与“文人画”发展的关系》。三是“米点山水”对现代山水画创作的影响,如刘二刚《论“米氏云山”的影响——兼谈山水画创作》,此外,日本学者铃木敬也将米家父子的山水画收录在其《海外中国画总合图录》中。美籍学者方闻的《心印——中国书画风格与结构分析研究》中有一些关于米家父子的专题,然而,其文章讨论的主题是米芾的生活和书法艺术,仅仅略微提到了他的绘画思想。

相比传统的山水画,米家山水画的创作和变化体现在许多方面。米芾自己曾经说过:“山水古今相师,少有出尘格者,因信笔为之,多烟云掩映,树石不取细,意似便已。”出尘格,是指追求高贵的格调,也就是说,要展现自己的“天姿高迈”,“不在不经意间就在庸俗的心灵中”,所以米氏的山水总是流露出一种安静优雅的趣味。“信笔为之”是一种写意的方法,它容易使用。“多烟云掩映,树石不取细,意似便已”,意思类似于已经不寻求客观对象的细致描述,但以写意的形式传达自然山水的兴趣、神韵,因此,米家山水神韵远远超过形状。“多烟云”也是其重要的风格特征之一,它善于描写烟雨多变、一望无际的风景,因此,米氏山水以空灵的云山为特色。由此可见,“水墨游戏”和“笔墨书写”的写意手法是其显著特征。依靠墨色的原始光晕和渗透,以及随意的笔触,寻求可以达到却不能达到的效果。米家山水的另一个显著特征是“米家点”,即使用不同大小的圆形水平点来塑造岩石和云朵。这是米家父子独创的点法,亦被称为“落茄点”,即把水平线接成一条直线,把累积的点分成几块,用点代替线,满纸就是点。如此大面积的自由运用和大胆的视角是画家之前从未使用的,这就显示出“米氏云山”较为突出的表现手法和审美特性。米氏的“墨戏”“米点”,创造了一组天地大象的水墨绘画,推动了文人山水画的创新和改革。

二米“云山墨戏”的创作灵感来自董源山水画风,他们所画的题材都是江南平原的风景。对于画面形式的选择,二人也都采用水平卷轴的形式。米芾认为北方山水画家所描绘的山水是庸俗的,他喜爱的“云山墨戏”就是表现水墨简单多变的情趣。其实,如果把“米氏云山”这种以水墨韵味为基础的绘画放到一个大画框里,就会显得空空如也、枯燥无味,因为它缺乏对书法的实质性支撑。此外,如果振幅较大,墨韵的变化很难与整体协调。自荆浩提出的“有笔有墨”以来,虽然“有笔无墨”和“有墨无笔”备受争论,“笔胜于墨”的较量一直持续整个发展历程。从一定程度上说明,与强调水墨的绘画风格相比,强调笔墨的绘画风格在长期的传统发展过程中始终占有明显的优势。

也许正因为这样,许多山水画家都对米家父子的绘画有一定的借鉴,其中大部分是改变了“米点”,形成一个干笔水平点,以突出密集的和无限的山和云。重笔轻墨的大发展趋势,使传统文人画在用笔上越来越细腻,而后世画家对水墨韵味的深度探索相对有限。虽然水墨画在李唐等后世艺术家手中散发出经久不衰的魅力,总体来说还是有一些发展的,但这些作品被后世文人画家视为“北宗”画,匠气十足,因而不受重视的。米家父子之后,至少在明代徐渭出现之前,唐代全盛时期“湿气淋漓”的画风在绘画史上是难得一见的。

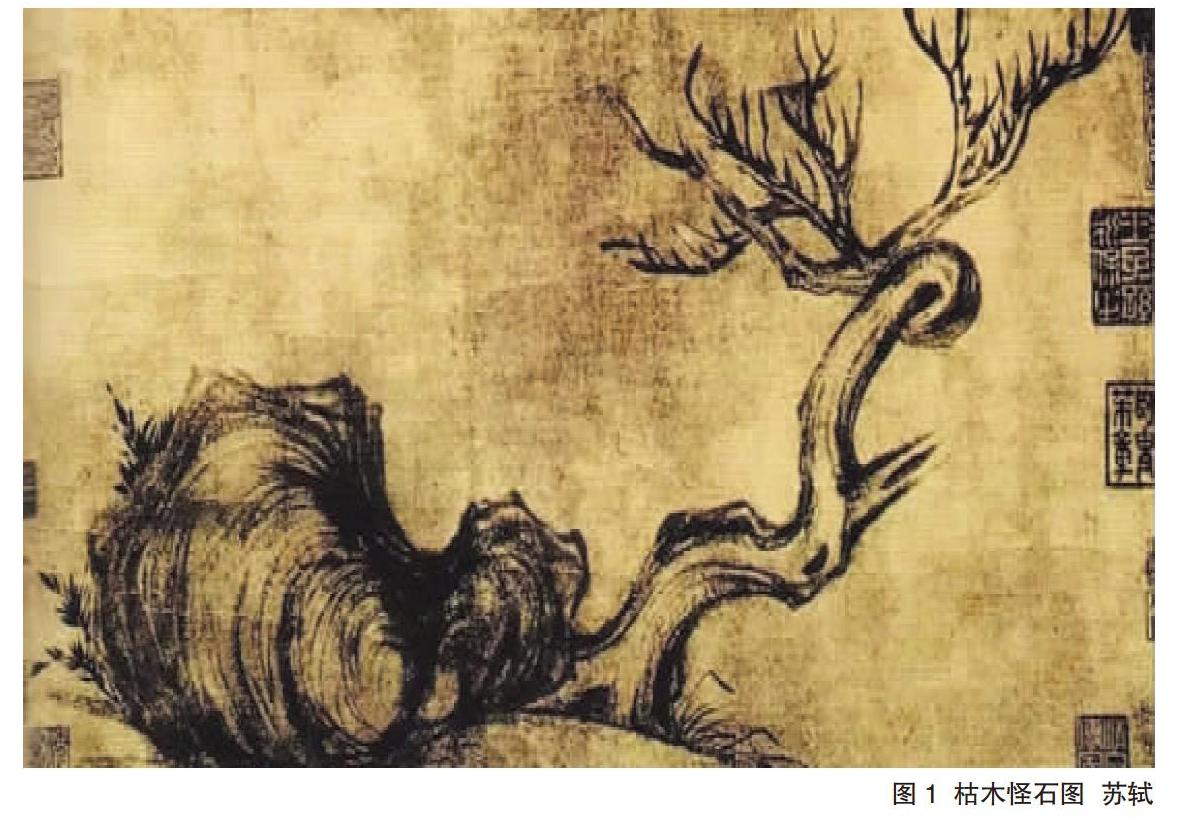

就笔墨技法而言,米家父子的山水画找到了一条不同于普通山水画的道路。米芾曾经高度赞扬董源和巨然的伟大成就,显然“米点山水”也受董源的绘画的影响。董源与巨然的山水画点染,笔墨鲜活灵动,但米芾的绘画没有明显的笔墨痕迹。“米氏云山”的绘画创作手法,也不过是受到了董源的绘画理念和形式感的启发,以表现江南朦胧的山水。从后世山水画的发展来看,不管是南宋、元代的山水画,还是明代、清代的山水画,都不是在米画的基础上延续下来的。“米点山水”似乎从米芾开始,到米友仁结束。但是,“米点山水”在文人画史上的贡献绝对不容忽视。首先,“落茄点”成为山水画的程式化语言,并被后来的文人画广泛使用。由于米画的形式语言过于“独特”,后世画家除了元代高克恭、方从义、郭畀等人的山水画具有米画的特点,完整的后继者寥寥无几。董其昌解释道:“余雅不学米画,恐流入率易(事实上,他的山水画深受米画的影响)。”然而,后世文人画家格外青睐“落茄点”的技巧。元代黄公望、倪瓒等人的山水绘画表现在一定程度上是“米点山水”的历史延续。吴门画派山水画、松江画派山水画、四王(王时敏、王鉴、王原祁、王翚)山水画中,总有“落茄点”的痕迹。其次,“寄兴游心”和“墨戏”的思想为文人山水画的发展开辟了新的道路。第一个提出文人画概念的人当属苏轼,其“论画以形似,见与儿童邻”的理论观点属于最先的文人画理论。如果画作只追求形似,那么与儿童作画无异了,赋诗如果没有诗意,也不是真诗人,写诗与画画一样,都要追求自然天真,有深意内涵。实际上,苏轼将诗歌的创作观点运用到绘画创作中,借某些自然景物来表现内心的情感,表达自己的思想,他高超的诗文造诣使他的绘画具有更多的精神内涵。他的大部分绘画艺术作品,如《枯木怪石图》(图1)的艺术创作就是对文人画论的一种实践借鉴。北宋文人绘画理论毕竟还处于起步阶段,在文人之间尚未形成规模氛围,但二米所创作的“米点山水”,则充分体现了文人画传达情感的意蕴追求。作为两宋的士大夫,他们接受了良好的传统文化教育,诗词歌赋,书法绘画,无一不精。他们所表达的“寄兴游心”和“墨戏”反映了作者非传统的生活哲学和不受物象束缚的创作态度。南宋以后,由于政权分立、统治腐败、国家破败和外族入侵,心理失衡的文人士大夫们,想为国家竭诚效力,却没有机会。因此,很多文人用笔墨来寄托情感,用山水渲染情绪。在元朝,文人画的创作群体变得如此巨大,成为了中国绘画的主体。二米以“墨戏”的方式表达“盘于胸中”的绘画思想,对元代文人绘画思想的完善起到了积极的促进作用。董其昌“寄乐于画”与米芾“寄兴游心”同根同源。即便董其昌在艺术创作中担心“流入率易”才没有“学米画”,那也是因为他很清楚米画的缺陷,他在思想和理论上还是尊重和依赖两米的。董其昌在二米绘画理论和实践的基础上,建立系统的“南宗”体系,以董、巨、二米构成其核心,董其昌“南北宗论”的分水岭大都是以米芾对此前一代又一代的画家的综述为依据,“南宗”所强调的主题与笔墨达到的目的是“抒情写意绘画”。董其昌曾高度评价了米芾的绘画:“诗至少陵,书至鲁公,画至二米,古今之变,天下之能事毕矣。”

董其昌作为一代文人的代表,在二米的基础上,以严肃的个人色彩创造了“南宗”,虽然在一定程度上促进了文人画的发展,但是也使得明清时期的文人画尤为泛滥。此外,“米点山水”除了绘画技巧,为了达到更高层次的“抒情表达”,在画面上写诗,单靠画面物象难以表达时,就会借用题画诗来言外寄寓。元代以后,文人畫在“诗、书、画、印”的全面发展中起了主导作用。总体而言,米家父子创作的“米氏云山”虽然在整个中国山水画的发展中是一个典型的案例,但它具有普遍性,“米氏云山”涵盖了“云山墨戏”所体现的独特风格特征,给我们当代山水画创作带来重要影响。

参考文献:

[1]王克文.宋元青绿山水与米氏云山[M].济南:山东美术出版社,2000.

[2]邓乔彬.宋代绘画研究[M].开封:河南大学出版社,2006.

[3]周积寅.中国画学精读与析要[M].上海:上海人民美术出版社,2017.

[4]王惠.文人意趣在山水画中的渗透:米芾、米友仁父子的水墨山水[J].贵州大学学报(艺术版),2018(1).

[5]杨霞.观“云山墨戏”品“平淡天真”:米氏云山与山水画创作[D].曲阜师范大学,2014.

作者单位:

青岛科技大学艺术学院