桐花树毛颚小卷蛾幼虫空间分布型及抽样技术

2019-11-04陈文玉

陈文玉

(泉州森林公园管理处,福建 泉州 362000)

空间格局是昆虫种群的重要属性之一,是由物种的生物学特性和生境条件所决定,反映了种群栖息生境的行为习性和环境同质或异质性的迭加影响[1]。毛颚小卷蛾(Lasiognathacellifera)是红树林桐花树的重要害虫[2-3]。刘文爱等[4]应用6种聚集度指标研究该虫幼虫的空间分布型,表明该虫幼虫呈现聚集分布,分布的基本成分是个体群,聚集强度随幼虫密度的升高而相应增大。但鲜有该虫种群时序空间分布的有关研究报道。本文应用5种聚集度指标以及Iwao法的m*-m直线回归法和Taylor法的幂法则,以2012年泉州湾洛阳江东岸红树林桐花树毛颚小卷蛾种群每月调查数据为依据,对毛颚小卷蛾幼虫的时序空间分布型进行分析,以期为害虫监测和防治提供参考。

1 材料和方法

1.1 研究地概况

研究地设在福建泉州湾洛阳江东岸红树林桐花树人工种植区,属海洋性季风气候,为台风多发区。泉州是桐花树在太平洋西岸天然分布的北界。2000年以来,泉州湾洛阳江东岸滩涂上,人工种植以桐花树、秋茄为主的红树林面积420 hm2,成为福建省乃至我国东南沿海人工红树林面积最大的区域。近年来,毛颚小卷蛾在泉州湾红树林桐花树上危害逐年趋重,严重时造成大面积桐花树叶片枯黄脱落,极大地影响红树林生长。

1.2 样地设置与数据调查方法

依据潮水位的高低,在高潮滩、中潮滩、低潮滩的桐花树毛颚小卷蛾发生区各分别设立3个5 m×5 m的标准样方,各样方间距150~200 m。2012年选择晴朗天气的海水低潮时间,在每个样方随机采集长度10 cm左右的桐花树样枝50~60个,装入透明的塑料样品袋后带回室内,从样枝中随机选取100个小枝梢(最后一级的分枝)统计毛颚小卷蛾幼虫虫口数量,以9个样方中平均每100个小枝梢上的虫口数作为每次调查的平均虫口密度。

1.3 空间分布分析方法

参考前人研究方法,用丛生指标I、扩散系数C、聚集指数CA、平均拥挤度m*、聚块指标m*/m和负二项分布系数K共6个聚集度指标[5-7]研究确定种群的空间分布型。用Iwao法的m*-m直线回归法[6,8,9]和Taylor法的幂法则[10,11]对种群分布的内部结构及其格局作进一步的检验和综合分析。数据处理采用Microsoft Office 2007和SPSS18.0软件进行统计分析。

1.4 不同虫口密度理论抽样数

理论抽样数是指在保证抽样质量的前提下最少需要抽取的样本数,不仅可以控制抽样过程的误差,同时还可以节省人力、物力。应用Iwao法来确定理论抽样数N:N=t2[(α+1)/m+β-1]/D2,式中m为平均密度,N为最适抽样数,t为一定置信度下的t分布值,实际调查中t一般取1(此时置信度P=0.7),α、β为m*-m回归方程中的参数,D为允许误差值(置信区间取0.1,0.2,0.3)[11-13]。

2 结果与分析

2.1 毛颚小卷蛾各项聚集度指标

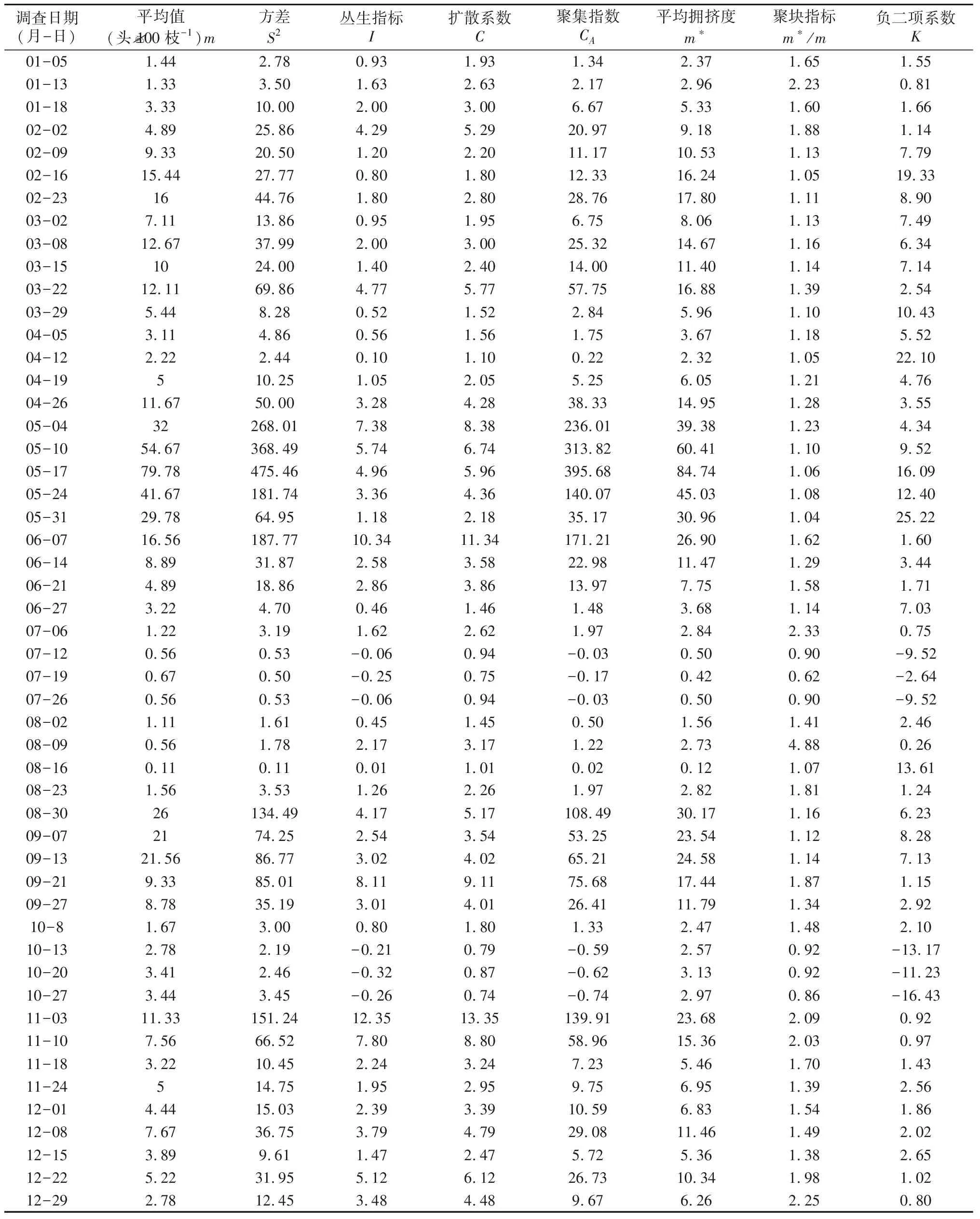

从毛颚小卷蛾种群调查数据及聚集度指标测定结果(表1)可知,毛颚小卷蛾幼虫在1月至7月上旬,8月至10月上旬,以及11月和12月期间的聚集度指标均为I>0,C>1,CA>0,m*/m>1,K>0,表明这些阶段毛颚小卷蛾种群林间的空间格局均呈聚集分布;而7月中下旬和10月中下旬的聚集度指标为I<0,C<1,CA<0,m*/m<1,K<0,此期间毛颚小卷蛾种群林间的空间格局为均匀分布。由表1可知,在这2个阶段前期,即5月和9月,毛颚小卷蛾的种群平均拥挤度达到了一定的水平,5月的平均拥挤度超过了30,8月下旬到9月中旬的种群拥挤度也在23以上,可能是毛颚小卷蛾种群数量接近饱和,为了保证充足的食物供给,毛颚小卷蛾进行了扩散的结果,使得空间分布有所变化。

表1 毛颚小卷蛾幼虫不同月份空间分布型参数(福建泉州 2012)

2.2 毛颚小卷蛾幼虫空间分布回归分析

2.2.1 Iwao的m*—m回归分析法 计算结果(表略)表明,毛颚小卷蛾幼虫平均拥挤度和平均密度存在线性关系(R2=0.975)。运用Iwao提出的模型,可得相关回归方程式为m*=1.069m+1.911,R=0.988**,表明毛颚小卷蛾在桐花树上的平均拥挤度和平均密度之间的线性回归关系极显著;β>1表明毛颚小卷蛾总体分布格局呈聚集分布,α>0说明毛颚小卷蛾在桐花树上分布的基本成分是个体群,个体之间存在相互吸引关系。

2.2.2 Taylor幂法则 计算结果(表略)表明,毛颚小卷蛾幼虫样本平均数(m)与方差(S2)的对数值之间,即lgS2与lgm之间存在线性关系(R2=0.913)。运用Taylor幂法则模型,可得相关方程式为lgS2=1.339lgm+0.216,R=0.955**,表明毛颚小卷蛾在桐花树上的聚集度与种群密度之间的指数回归关系极显著。由方程式可知lga=0.216,可得a=100.216=1.644:a>1,b>1,表明毛颚小卷蛾呈聚集型分布,这与聚集度指标法测定结果相一致,且分布具有密度依赖性,即聚集强度随种群密度的升高而相应增大。

2.3 毛颚小卷蛾幼虫理论抽样数

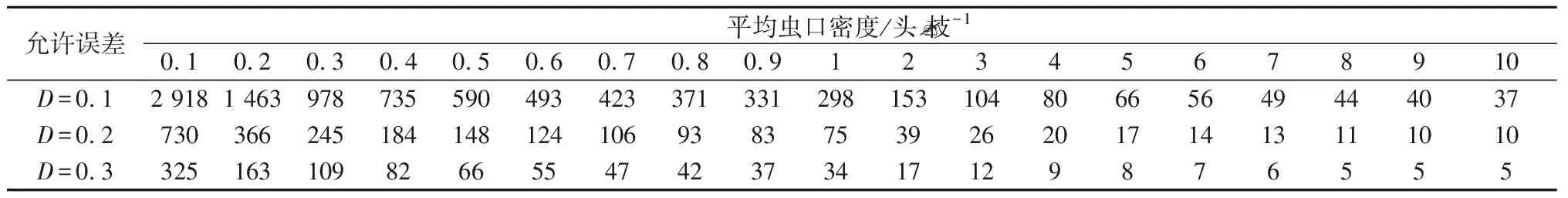

将相应值代入Iwao的理论抽样公式N=t2[(α+1)/m+β-1]/D2=t2[2.911∕m+0.069]∕D2(t=1,D=0.1,0.2,0.3),可得出不同允许误差下毛颚小卷蛾在各种密度的林间理论抽样数(表2)。可见,当允许误差固定时,毛颚小卷蛾种群的最适抽样数随平均虫口密度的增大而下降,只是下降的幅度逐渐缩小;当虫口密度固定不变时,该虫的最适抽样数随允许误差的增大而下降。

表2 毛颚小卷蛾幼虫理论抽样数

3 结论与讨论

种群的空间分布结构是种群的主要特征之一,对了解昆虫种群的猖獗、扩散行为、种群管理及持续控制具有一定的实际意义[14-15]。运用聚集度指标法和回归模型法分析毛颚小卷蛾空间格局表明,毛颚小卷蛾幼虫在桐花树林中的分布总体上呈现聚集分布,基本成分为个体群,该结论与丁珌[2]、刘文爱等[4]研究结果一致,但当种群数量在一定时空范围内达到饱和状态时,种群有扩散分布趋势。昆虫种群的聚集是其度过逆境的有效策略,种群呈现聚集分布有利于其度过逆境,这对于种群抵抗天敌的攻击、异常气候的胁迫等具有重要的生态学意义。不同时期毛颚小卷蛾种群的空间分布会有些许差别,绝大部分时期为聚集分布,偶尔均匀分布,可能与毛颚小卷蛾成虫产卵的选择和后期外界逆境对种群的影响有关。在年周期中,毛颚小卷蛾种群在5月和9月的聚集程度明显高于其他月份。叶思敏[2]研究也表明,桐花树毛颚小卷蛾在泉州湾地区1年发生8代,世代重叠,1年内有2个明显的危害高峰期,分别出现在5月中旬和9月下旬。毛颚小卷蛾种群空间格局在时间序列上的这一特征体现了其对海岸潮间带恶劣生境的适应,同时也可以认为是这一恶劣生境胁迫的结果。

通过研究毛颚小卷蛾幼虫在桐花林中的空间格局,提出理论抽样数公式,给出不同虫口密度以及不同误差要求的最适抽样数。当种群密度上升到一定数量时,由于生存空间的限制,种群数量达到环境的最大容量,抽样数量也趋于稳定。在实地调查中,可以根据实际要求确定允许误差,再根据毛颚小卷蛾平均虫口密度的不同确定最适抽样数,避免抽样过少影响统计数据的准确性或抽样过多增加劳动量。在桐花林内对毛颚小卷蛾幼虫进行抽样调查、预测预报和综合治理过程中,应根据理论抽样数,结合林地实际情况科学使用。