宁蒗青龙海湿地保护措施建议

2019-11-04赵书学

赵书学

(云南省林业调查规划院生态分院,云南 昆明 650031)

中图分类号:X37文献标识码:Adoi:10.13601/j.issn.1005-5215.2019.10.017

湿地是重要的自然生态系统,是自然生态空间的重要组成部分,在涵养水源、净化水质、蓄洪抗旱、调节气候和维护生物多样性等方面发挥着重要作用。湿地保护事关国家生态安全,事关经济社会可持续发展和中华民族子孙后代的生存福祉,已成为生态文明建设的重要内容和各级政府生态文明建设考核评价的一项重要指标。

目前,中国正在探索一条以国家公园为主体的自然保护地体系建设之路。著者想通过对湿地保护管理工作的不断探索总结,提出一些观点和见解,为政策的制定者和实施者提供一些借鉴,以促进经济社会的全面协调可持续发展。

1 基本情况

宁蒗青龙海湿地位于云南省丽江市宁蒗县西北部宁利乡和翠玉乡交界处的药山之巅,云南省人民政府已于2016年12月22日将其认定为省级重要湿地。其地理坐标100°39′22.48″—100°42′28.86″ E,27°18′28.78″—27°23′43.01″ N。地处南季风气候区域中滇川交界处小凉山区,海拔大约在3 400~4 350 m,具有暖温带山地季风气候的特点,云雾缭绕,空气湿度较大,平均气温较低。受特殊生物气候环境条件的影响,土壤类型主要有棕壤、暗棕壤、亚高山草甸土和沼泽土。湿地属金沙江水系,范围内无大的河流,主要靠降水和地表径流维持沼泽和湖泊生态需水,水量补给有限,流出状况为永久性流出,积水状况为永久性积水,水质级别达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅰ类水标准。

在海拔3 500~4 000 m为云杉、冷杉、红松林,主要植物有丽江冷杉、红松、云杉、高山栎,林内灌木以杜鹃、箭竹、忍冬为主;海拔4 000 m以上为高山杜鹃灌木草甸,灌丛由多种高山杜鹃、鳞松、柏属植物组成,草被层有委陵菜属、云莲花属、蒿草属、苔藓属、报春花属等植物组成。根据相关调查成果文献资料,有野生湿地高等植物29科66属103种;有野生湿地脊椎动物13目16科27种,包括:两栖类1目2科5种,爬行类2 目2 科3种,鸟类5目5科8种,哺乳类5目7科11种;根据国务院1999年8月4日批准发布实施的《国家重点保护野生植物名录(第一批)》,以及世界自然保护联盟(IUCN)制定的物种濒危等级标准和《中国濒危物种红皮书》,湿地内未分布有国家重点保护植物及珍稀濒危植物,但在湿地周边记录的27种动物中,有国家Ⅱ级保护动物1种,即白琵鹭(Platalealeucorodia.)。

湿地水面面积约0.133 4 hm2,平均水深1.5 m,水色清澈明亮,湖周苍松翠柏环绕,湖面终年白云倒影,有“山巅瑶池”之称。该区属凉山彝族聚居区,内涵独具特色的彝族文化,是泸沽湖省级旅游区的主要组成部分,集茂密的原始森林、高山大草甸、高山湖泊群、高山杜鹃林及高山石林等自然景观为一体,具有极高的风景质量和旅游价值。

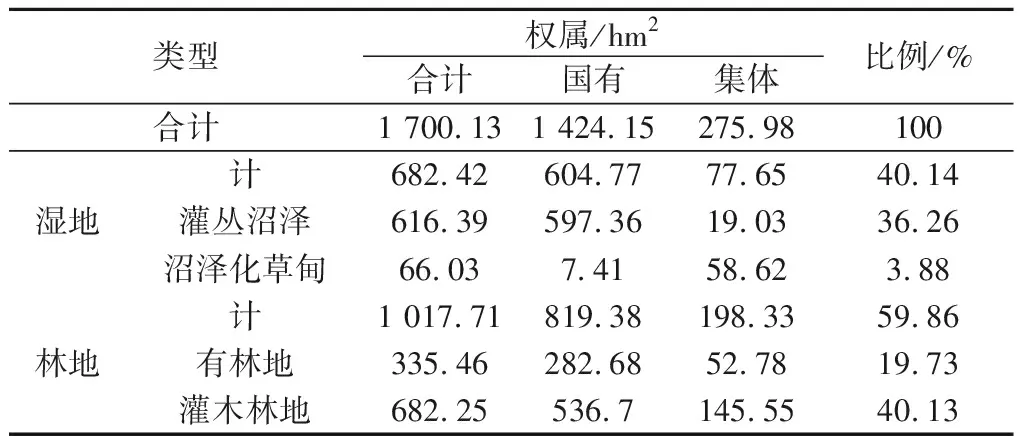

湿地认定区域总面积1 700.13 hm2,包括:湿地682.42 hm2,林地1 017.71 hm2。涉及宁蒗林业局和宁蒗县木材公司的国有土地面积1 424.15 hm2,宁利乡村委会和红桥乡村委会的集体土地面积275.98 hm2,见表1。

2 湿地保护与利用现状

目前,宁蒗县林业和草原局依据《森林法》已借助天然林保护、公益林保护等工程开展日常巡护、护林防火等工作,并采取了人工造林、封山育林等生态恢复措施,使天然林资源得到了有效保护。

表1 宁蒗青龙海湿地土地利用类型与权属现状统计表

由于湿地地处高寒山区,气候恶劣,自然条件很差,当地居民以土豆、荞麦、燕麦和白芸豆等农作物种植和放牧为主,农民生活十分艰苦。沼泽湿地是他们主要的放牧场所,是他们生活、生产用水的主要来源,他们对湿地的依存度较高。2013年,宁蒗县委和政府就已组织编制完成了《宁蒗青龙海景区旅游发展总体规划》,但由于多种原因,该景区一直没有得到开发。主要的利用方式为提供淡水资源、牧场和不成规模的生态旅游。

3 主要威胁及存在问题

3.1 森林自然更新慢,森林质量降低,湿地水量减少

宁蒗青龙海湿地属沼泽湿地,以灌丛沼泽和沼泽化草甸为主,其水源补给为综合补给,森林涵养的水源是青龙海湿地重要的水源补给之一。在20世纪80年代末在湿地周边进行的商品性森林采伐至今尚未完全更新恢复,加之区域海拔高,温度低,人为干扰严重,自然更新的森林质量较低,水土流失加剧,导致湿地水量减少,湿地生态系统服务功能有减弱的趋势。

3.2 放牧量增加,牧草逐渐矮化、退化

一直以来,沼泽湿地都是牧民放牧的天然场所,20世纪80年代末,宁蒗青龙海湿地周边开始大量放牧,牲畜的啃食和践踏,已超过了湿地生态系统的可承载能力,使牧草逐渐矮化、退化,湿地生态系统的稳定性受到严重威胁。

3.3 不同部门在对湿地的保护与利用方面存在分歧

目前,宁蒗县没有湿地保护领导机构,以致不同部门在对湿地的保护和利用问题上没有全面达成共识,存在立场不同、目标不同、利益不同的矛盾,导致在具体的保护措施落实过程中存在较大分歧,在一定程度上影响了湿地的科学管理。

3.4 保护管理体系不健全,措施不完善,设施设备不齐全

受当地社会经济条件的制约,目前,在对湿地的保护管理上没有建立系统的管理体系,未建立专门的湿地保护管理机构,保护措施不完善,管护设施设备也不齐全,在一定程度上影响了湿地保护工作的开展。

3.5 湿地保护与社区发展存在冲突

保护和发展一直以来就是一对相伴而生的矛盾,湿地保护必然制约社区的发展,而社区的发展也必然对湿地保护构成威胁。

4 措施建议

4.1 构建完备的湿地保护管理体系

4.1.1 成立湿地保护修复领导机构 湿地保护修复是一项系统性的工程,涉及多专业、多部门、多领域,必须高位推动,广泛参与,成立由县政府分管领导任组长,各相关部门以及各乡镇主要负责人为成员的湿地保护修复领导小组,全面负责湿地保护修复工作的决策部署,统筹协调解决工作中的重大问题,研究制定湿地保护的政策措施,督促和指导湿地保护宣传教育,把湿地保护作为改善生态状况的重要任务。

4.1.2 建立湿地保护修复管理机构 结合目前的机构改革,在宁蒗县林业和草原局建立湿地保护管理机构,配置专职管理人员,专门负责湿地保护修复的日常工作,并借此理顺湿地保护修复工作多头管理或管理缺失的乱象。定期或不定期组织协调相关部门联合进行巡查、监测等工作,确保湿地少受外界干扰,维持湿地生态系统的健康和稳定。

4.1.3 设置合理数量的湿地管护人员 根据湿地范围的面积、地形地势,结合天然林保护、公益林管护等,依据就近就便的原则,在湿地涉及的社区中聘请能胜任湿地管护工作的人员分别进行哨卡管护和巡护管护工作,并明确其各自的职责、管护范围和管护任务。卡点管护和巡护管护双管齐下,依法打击违法狩猎、偷砍盗伐、毁湿开垦、违法占用、过度放牧等违法或不当的资源利用行为,将湿地管护工作扎扎实实落到实处。

4.2 建立翔实的地理信息数据库

在云南省第二次湿地资源调查的基础上,对宁蒗青龙海湿地范围和周边再进行一次全面的科学考察和调查,系统掌握其各类资源的属性特点、数量及分布状况,建立翔实的地理信息数据库,为湿地的分区分类管理、资源监测、效益补偿等保护管理工作提供依据。

4.3 确定恰当的湿地保护形式

湿地保护有多种形式,有自然保护区、湿地公园、保护小区等。根据宁蒗青龙海显地的基本情况,并结合当地相关部门对其所做的发展规划,建议以保护小区的形式对其进行保护较为合适。

4.4 落实必要的湿地保育工程

4.4.1 标识系统工程 在进入湿地的主要路口设置必要的界碑,在湿地周界和重点保护区域范围根据自然地形、人为活动情况设置一定数量的界桩,在进入湿地的主要路口或人为活动频繁的场所设置醒目的标识牌。

4.4.2 巡护系统工程 根据湿地基本情况,设置必要的巡护车道、巡护步道和巡护营地,并配备相应的巡护交通工具、通信设备和野外巡护装备。

4.4.3 管护设施建设工程 在进出湿地的主要路口设置管护哨卡,并在附近聘请2名专职管护人员轮换职守,对进入湿地的车辆、人员进行检查和控制;根据湿地的巡护路网布设情况,在适当位置设置管护点,并根据巡护规模和难易程度结合公益林和天保工程护林员的配设情况,配置合理数量的专职管护人员对湿地分区进行巡护管护。

4.4.4 水源保护工程 宁蒗青龙海湿地属沼泽湿地,其水源补给为综合补给,加之周围森林质量低,牧草逐渐矮化、退化,且周边社区居民有在湿地范围引水现象,导致湿地水量稳定性受到威胁。湿地保护首先要限制或禁止在重点保护区域敷设管道将湿地水源引到湿地范围外,其次要在湿地范围内建立雨洪收集系统,调蓄和净化后用于湿地补水来源。

4.4.5 采取恰当的湿地修复措施 对放牧过量的湿地区域,采取禁牧限牧轮牧等措施进行封育,让草本植物恢复到正常水平。对湿地周边和一般保护区域的低质低效林地或宜林地,在保护好现有植被的情况下,继续实施生态修复工程,加强营造林力度,在提高湿地水土保持和水源涵养功能的同时,构建乔、灌、草立体复合的湿地景观格局。

4.4.6 开展必要的科研生态监测 在湿地保护区域内设置气象观测站、水文水质监测站、湿地土壤监测点、白琵鹭监测点、空气负氧离子监测点和人为活动影响监测点,并选择有代表性的典型区域跨湿地植被演替带设置永久性固定监测样带,每年定期对湿地影响因子包括社会经济、日游客数量、农业生产、养殖业、水资源利用、基础设施建设以及禁止性行为等进行监测,以便全面掌握湿地的类型、面积及其分布,植被的类型及其特点,植物和动物的种类及其数量,环境发展情况以及保护管理状况等。

4.4.7 加强对湿地保护的宣传教育和培训力度 青龙海湿地周边群众对湿地的认识不足,偷砍盗伐、过度放牧现象较为普遍,须充分利用网络、广播、电视、报刊等媒体,大力开展湿地环境保护宣传教育,提高公众湿地保护意识,促使公民严格遵守湿地环境保护的各项法律、法规和政策。同时,还要加强对湿地保护管理、管护人员的相关培训,建设一支结构合理、本领过硬的人才队伍,提高其从业水平。

4.4.8 建立联防巡逻机制 宁蒗青龙海湿地范围涉及2个乡镇和2个国有林业单位,湿地保护领导小组要组织制定联防巡逻工作制度,建立由涉及乡镇、国有林业单位成立的湿地保护巡护队,对湿地进行定期或不定期的巡逻,制止非法狩猎、偷砍盗伐、毁湿开垦、违法占用、过度放牧等对湿地有害违法的行为。

4.4.9 促进社区共管 要更好地保护湿地,首先要建立社区共管组织,让社区公众参与湿地的资源管理,消除被动式保护造成的与当地社区的对立;其次要通过社区共管组织开展示范项目,与社区扶贫、多种经营相结合,相互促进,调整农村能源结构,改善社区经济条件和社区生活环境,减轻社区对湿地的干扰和依赖。

4.4.10 完善法规制度保障体系 依法行政是加强湿地保护与管理的有效手段和必然要求,完善的法制体系是有效保护湿地生态系统和实现湿地资源可持续利用的关键。《云南省湿地保护条例》已于2014年1月1日起正式实施,为全省湿地保护工作提供了全面的法制保障。然而在这个框架下,相应的规章制度尚不健全,随着形势的发展变化,还应在主法律法规的框架下建立一套符合实际的规章制度,形成较为完善的法规体系,为宁蒗青龙海湿地依法保护与管理提供有力保障。

4.4.11 争取广泛的资金投入 湿地保护属社会公益性事业,应建立各级政府为主的投入机制。湿地保护应纳入地方国民经济和社会发展规划,工程建设投资也应纳入相应的财政预算,通过加大财政转移支付、实施生态补偿、建立湿地保护专项资金、争取中央和省级财政资金等方式,加大湿地保护的资金投入。

湿地的生态效益具有显著的外部经济性,它以“公共物品”的角色为全球所享用。要创新管理机制,积极申报国际援助项目,并采取信贷、社会投入、外资等多元化融资渠道吸引外部资金。