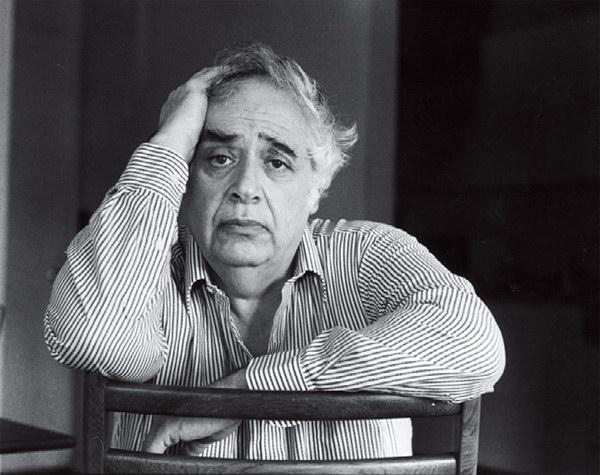

哈罗德?布鲁姆

2019-11-02胡继华

胡继华

文学批评家,2019年10月14日逝世,享年89岁

布鲁姆生前,曾写过一本科幻玄学小说,书名叫《逃向路西斐》,以一个灵知主义者的幻觉,描述焦虑的俗世灵魂,及其向异托邦的逃亡之旅与终极命运。2019年10月14日,他以89岁高龄溘然长逝,终于逃向了“光照星球”,拥抱了终极的“移涌”(永恒)。

人文斗士

布鲁姆一生好斗,以“古典人文主义斗士”自期自许。可是,四场论辩,他屡战屡败。他出道之际,英美新批评如日中天。可是在他眼里,新批评家抱残守缺,执着于文本形式,但文本形式终归像脆弱的容器一般破碎,意义也是转瞬即逝的美丽泡沫。但他首战告败。我们已经看到,新批评文本细读的功夫及其对文学形式的迷恋,构成了20世纪批评理论的基本精神。

20世纪60年代末70年代初,法国解构论舶入美国,布鲁姆与哈特曼、德曼、米勒并称“解构四人帮”。但最为尴尬者,莫过于布鲁姆:他捍卫文学正典,提倡审美自律,哀悼被毁灭的神圣语言,钟情欧美浪漫主义天才,却被划归到德里达、解构主义批评阵容。于是,反解构主义便是他的第二战役。

按照他的说法,将文本视为孤立绝缘的暗室,当做诗人和画家创作自画像的“闺阁”,那么这无异于灵魂的自杀,因为这样的暗室只适合亡灵居住。文本并非孤立,诗歌不是精制之瓮,文学也不是虚空能指的游戏。布鲁姆表面上矛头指向新批评,但他刀刃向内,锋芒直逼解构主义。布鲁姆提出“对立批评”(或曰“逆反批评”),要求我们带着诗人的淋漓元气,将艺术所达到的“超摹仿”境界与解构论反讽的深渊对立起来。他坚信,文学阅读是严肃的审美,而非滑稽的游戏,不是废黜自我,而是自我强化与自我伸张。但是,解构主义者及其所张扬的差异长驱直入,非道德主义甚嚣尘上,虚无主义成为世界主义政治的主题词,布鲁姆虽苦战却难守古典人文主义的阵脚。

布鲁姆置身在“后现代文化”的盛期,那些蔑视“欧洲白种死亡男人文化”的女性主义者(或“女权主义者”)因张扬差异、反抗父权、质疑权威而臻于佳境。似乎是知其不可为而为,布鲁姆刻意与女性主义批评家为敌,认为将诺贝尔文学奖授予多丽丝·莱辛,纯粹是“政治正确”,言外之意是《金色笔记》在艺术上乏善可陈。他反对女性主义,却赢得了女性作家的普遍尊敬,因为他对弗吉尼亚·沃尔芙、托尼·莫里斯等作家的經典之作赞不绝口,推崇有加。在这场同女性主义批评的战争中,布鲁姆算不得完全败阵,但也没有占得多少胜局,因为女性主义者在对人类历史上的父权主义的批判确实犹如暮鼓晨钟,发人深省。

布鲁姆奉行“别人赞同我反对”的原则,抨击流行文化。他认为,流行文化,诸如《哈利波特》之类,根本就算不得文学。因为流行文化的主题不是文学、音乐、舞蹈,甚至还不是摇滚音乐会,而是被技术化的录像所取代,其本质乃是一种瞬间的不朽,暗喻着一种轻浮虚妄的“永生”观念。溯其根源,布鲁姆断言1800年以来,即从美国革命后一代人开始,便没有一种像样的高雅文化。在20世纪行将结束之际,“日暮的大地正处于西方的日暮之时”。日暮意味着危机,面对将要来临的漫漫长夜,布鲁姆怀着满腔宏愿和如歌乡愁,唱了一曲经典的悲歌。不用赘言,一部《西方正典》乃是布鲁姆与流行文化论战惨败的象征。

正典的灵魂

经典是审美抗争和心灵焦虑之中的幸存者,也是记忆的艺术,文化思考的真正基础。经典就是柏拉图和莎士比亚,是历史上传承下来的思想意象,它超越生死,直指超验境界。所以,他断言,西方正典的全部意义,就在于使人善于享用自己的孤独。

意大利18世纪历史学派哲人维科的“诗性智慧”,涵养了布鲁姆的经典诗学史观。维科在其《新科学》中提出“神权”“贵族”和“民主”三个阶段的循环往复,构成了普遍的历史景观。以这种循环史观为经典建构与重构的纲维,布鲁姆将但丁至乔伊斯、贝克特等26位伟大作家的经典之作纳入“西方正典”的时空合一体之中,予以人文主义的观照。于是,莎士比亚被称为“贵族时代”的第一人,被视为西方经典体系的中心。

然而,他对莎翁的看法充满了张力:一方面断定莎翁实际上建构了一种全球文化多元主义,另一方面宣称莎翁笔下的人物与戏景具有丰盈的“自由反思之内省意识”。民主时代即混乱时代,混乱时代乃是神权时代二度回归的过渡时期。这一时期的关键作家乃是弗洛伊德、普鲁斯特和卡夫卡,他们不仅反射着时代精神,而且将诗学陌生化和文学异质性推至极限,世界历史之宏大剧场演出了“异教精神复活”的大戏。在布鲁姆的历史图景中,异教精神复活,成为“神权时代”归来的启示录,为整个世界走出虚无主义指点迷津。

秉持审美主义的断制,布鲁姆提出一部文学作品赢得经典地位的原创性标志,乃是陌生性。经典的陌生性不依赖于标新立异的创新及其所带来的震撼,但一部作品加入传统和参与竞争而跻身经典,肯定必须具有原创魅力。一部作品要成为经典,就必须展示人、宇宙、神三者的悲剧冲突。灭杀经典便是漠视人的个体、宇宙的尊严、上帝的神圣,最后无视生存的悲剧和生命的脆弱。所以,布鲁姆断言,只要披文入史,我们即可发现一种由文学竞争所引发的深层焦虑。这种深层的文学焦虑便是“影响的焦虑”。为克服影响的焦虑,诗人们就必须与先辈抗争,成为更加强劲的诗人,进而彪炳诗史,赓续史诗。

强劲的诗人

布鲁姆以“影响的焦虑”学说和“对立批评”模式驰名文学批评界。影响的焦虑学说之要点是:文学史上前辈诗人凭着原创性跻身经典体系,已经成为强劲诗人,后代诗人就处在焦虑中,为成为更强劲的诗人而抗争。诗的影响,是一种忧郁症,也是一种焦虑原则,影响的焦虑激发强劲诗人以其天才、激情和创造性的生命,书写出严峻的诗、崇高的诗和悲剧的诗。天才、激情和创造的诗人,以浪漫主义诗人为典范,他们善于误读,通过误读而书写出比前辈诗人更强劲的诗篇。于是,诗歌史乃是生死竞争的场所,俄狄浦斯杀父的原罪笼罩诗学宇宙,其中隐含着一种深沉的痛苦。“光辉灿烂的浪漫主义也许正是一场波澜壮阔而虚无缥缈的悲剧。”诗人的悲剧不是普罗米修斯的悲剧,而是双目失明的俄狄浦斯自伤自残的悲剧。

以影响的焦虑学说为基础,布鲁姆提出了“对立批评”模式。对立批评的核心概念是误读,而误读又是一种修正程序。误读,并非后辈诗人武断地阅读前辈诗歌文本,而是必须遵循一系列复杂的程序,其中还有一些神秘的要素,借此来修正前辈诗人,再造经典。布鲁姆用了“克里纳门”“苔瑟拉”“克诺西斯”等玄妙的词语来描述这些修正程序。总其要义,所谓“误读”“修正”,是指后辈诗人对前辈诗人的偏离,以对立的方式赓续前贤,消解前辈强劲诗篇的压抑机制,反抗前辈诗人的崇高,最后抵达孤独的自我净化境界,迎来强劲诗人及其经典诗篇的回归。

考镜溯源,以古鉴今,布鲁姆还将他的“对立批评”方法追溯到西方晚古的“灵知主义”。在他看来,灵知主义对圣经的反向阐释,便是对立批评的先驱。

阅读的艺术

终其一生,布鲁姆以审美地阅读经典为自己的志业。他对经典及其审美灵韵充满着少见的激情。审美的阅读与审美的批评,都服从于一种诗学律令:回到想象的自律,归向孤独的心灵。换言之,閱读的艺术对布鲁姆的重要性,几乎就是一种精神的修炼术和语词的炼金术。在他看来,文学不仅是语言,还是比喻的意志,“渴望与众不同”的强力意志,以及寻找独特隐喻的审美意志。在后现代凄迷的地平线上,经典及其价值遭到了虚无主义的绞杀。如何沿着审美阅读之路正确地回到文学本身?

布鲁姆说:要读用人类语言表达的人类情绪,你必须有能力用人性来读。用人性来读,就是一种古典人文主义所涵养的审美姿态。无神之处,鬼魅横行。而阅读莎士比亚一类的西方正典,就能祛除“作者之死”的魅影,祛除“虚构自我”的魅影,祛除“能指游戏”的魅影,以祛除“语言至上”的魅影。不过,布鲁姆自己当然知道,祛除魅影之后,随着经典的历史不断延伸,竞争和浸润中的黑暗也日益强化。

于是,摹仿大卫·林赛,布鲁姆撰写了科幻玄妙小说《逃向路西斐》。叙事中的三个人物在造物神毁灭神圣真理的时刻,逃向宇宙间一颗行星。在这颗灵知派汇聚的星球上,上演着关于无知与启示、梦境和恐怖的戏剧,三个主人公归宿完全不同:奥尔玛,作为异乡神的星火,终于登上通天塔,一览宇宙之最后圆满;瓦伦廷,宇宙灵魂的象征,终于恢复了记忆,灿然再生;帕尔斯科尔,肉体生命的符号,终于知道他自己既不属于异乡神,也不属于造物神,而是在造物之先、在一切存在物成形和堕落之前就存在的原始质料。最后这个,便是享受文学审美灵韵、更享受孤独的自我。

(作者为北京第二外国语学院比较文学与跨文化研究所教授)