陆相湖盆致密油气储层研究中的几个关键问题

2019-11-02操应长葸克来刘可禹朱如凯

操应长, 葸克来, 李 克, 刘可禹, 朱如凯, 杨 田

(1.中国石油大学(华东)深层油气重点实验室,山东青岛 266580; 2.中国石油勘探开发研究院,北京 10083)

致密油气作为非常规油气资源最为现实的主要类型之一,已成为现阶段油气增储上产的重点领域[1]。中国致密油气资源丰富,相继在鄂尔多斯盆地和准噶尔盆地等发现5~10亿t级储量规模区,展现出了良好的勘探潜力[2]。致密油气藏的形成不受圈闭的控制,油气往往呈连续性或准连续性聚集,使储层成为致密油气分布的主控因素[3]。但是陆相致密油气储层一般粒度细、成分多样,并且经历了复杂的埋藏演化过程,成岩作用改造强烈,导致孔渗极低、孔喉细小,非均质性强,从而增加了储层研究难度,制约油气高效勘探开发。根据致密油气储层特点,在储层岩相、储集性能和含油性表征的基础上,开展储层成岩演化与致密化机制研究,建立致密油气储层成岩-油气成藏系统,形成储层定量评价方法,不仅能为致密油气的高效勘探开发提供实践指导,同时对完善非常规油气储层地质理论具有重要的意义。

1 致密油气储层的特点

在沉积特征方面,致密油气储层沉积作用类型多样,储集砂体既可形成于正常的牵引流沉积环境,也可形成于事件性的重力流沉积环境。一般情况下,致密储层岩石粒度细,以细砂岩、粉砂岩及泥质粉、细砂岩为主;岩石组分复杂,除以石英、长石及岩屑等为主的陆源碎屑沉积岩类之外,也发育以陆源碎屑、盆内碎屑及火山碎屑等组成的复杂组分混合沉积岩类[4]。空间上致密储层分布广泛,往往在平面上大面积展布,纵向上相互叠置,形成连片分布的特征[3]。

在储集性能方面,致密油气储层物性极差,尤其是渗透率极低。整体上中国主要盆地致密油气储层89.1%的孔隙度小于10%,89.9%的空气渗透率小于1.0×10-3μm2[4-6]。致密油气储层储集空间类型多样,原生孔隙与长石溶蚀孔隙普遍发育,并常见微裂缝和黏土矿物晶间孔隙;储层孔喉细小,但数量多、连通性差,主要为微纳米级孔喉系统,统计表明中国主要盆地致密储层中纳米级孔喉整体可占77.2%[6-7]。

在油气成藏方面,致密储层由于孔喉细小,油气充注难度较大,运聚过程受水柱压力与浮力影响作用有限,广泛存在非达西渗流现象,渗滤扩散和超压驱动等是油气运移的主要方式,一般情况下油气运移距离较短,形成源内滞留聚集或近源扩散聚集,油气分布不受圈闭控制,呈连续型或准连续型聚集的特点,储层整体含油气,但饱和度变化大[1,3]。

2 致密油气储层表征

2.1 储层岩相表征

2.1.1 沉积成岩综合相类型与识别

致密储层一般经历了强烈的成岩作用改造过程,储集岩现今面貌是沉积和成岩综合作用的结果[8],因此沉积成岩综合相能够更加有效地反映致密储层岩相的综合特征。沉积成岩综合相是沉积岩经历了一系列成岩作用改造后岩石特征的综合,可以通过岩心观察与薄片分析相结合的手段确定其类型。首先运用岩心观察和薄片鉴定,依据沉积构造、颗粒结构等特征进行岩相划分;然后借助于薄片资料,根据成岩作用定量分析,确定成岩作用类型及强度,进行成岩相划分;最后以岩相与成岩相为基础,确定沉积成岩综合相类型(图1(a))。依托取心井段确定的沉积成岩综合相类型,对测井参数进行标定,可以开展无取心井段储层沉积成岩综合相的识别[9]。沉积成岩综合相的识别主要是在测井曲线拼接、标准化等预处理基础上,选择对不同沉积成岩综合相反应敏感的测井曲线,首先应用Bayes判别法进行识别,然后针对识别效果较差的沉积成岩综合相进一步利用交会图法识别(图1(a)),从而实现全井段沉积成岩综合相类型的识别(图1(b))。

2.1.2 沉积成岩综合相空间展布

沉积成岩综合相的空间分布特征是储层物性空间展布预测的基础。在致密储层全井段沉积成岩综合相类型识别的基础上,以储层沉积砂体展布为依托,开展沉积成岩综合相连井剖面分析,可以实现沉积成岩综合相的空间分布表征。以东营凹陷沙四上亚段致密储层为例,溶解作用主要发育于厚层砂体的中部,胶结作用发育于砂体边缘近泥岩部位;随埋深增加,溶解成岩相发育范围减小,压实和胶结成岩相发育范围增加,致密储层非均质性增强(图2)。

图1 沉积成岩综合相类型划分及识别方法与全井段分布特征Fig.1 Types determination and identification workflow as well as distribution characteristics of sedimentary-diagenetic facies

2.2 储层储集性能表征

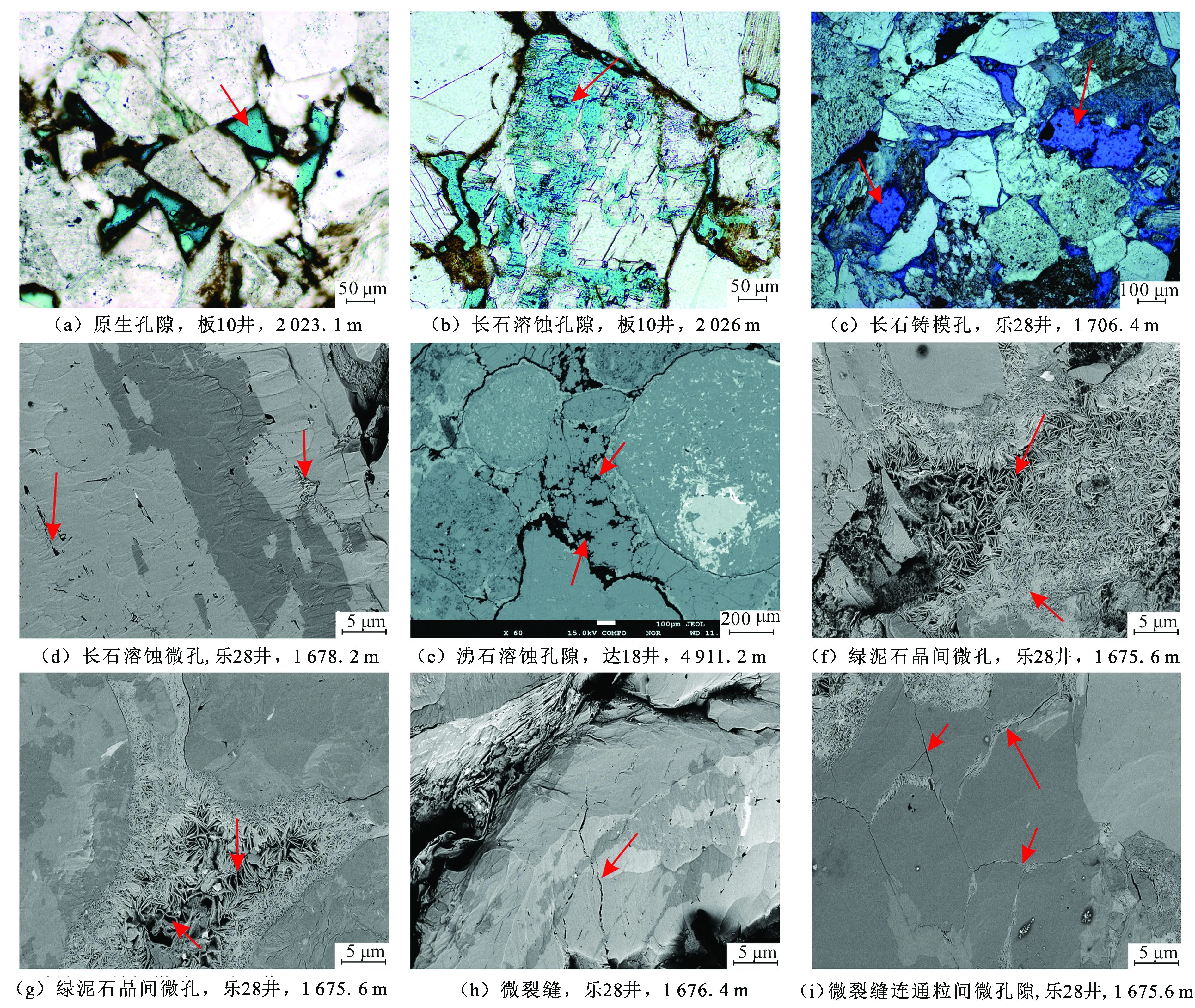

2.2.1 储层储集空间特征

致密油气储层中发育微纳米级孔喉系统,数量多,所占体积比例大,对储层储集能力具有重要的影响[10-11]。原生孔隙主要发育在石英、长石等刚性颗粒含量相对集中的部位,孔隙尺寸相对较大,沿长轴方向直径约为20~200 μm,连通性较好(图3(a))。次生溶蚀孔隙主要发生在长石和岩屑颗粒中,形成边缘溶孔或粒内溶孔,溶孔尺寸不一,从纳米级到微米级均有发育,连通性差。溶蚀作用较强的储层中,长石或岩屑颗粒被部分或者整体溶解,形成尺寸较大的次生孔隙,沿长轴方向直径为5~50 μm(图3(b)),部分铸模孔直径大于200 μm(图3(c));溶蚀作用较弱的储层中,MAPS图像分析可见沿长石解理缝分布的纳米级溶蚀孔隙发育,并且部分孔隙中发生黏土矿物充填,进一步减小孔喉尺寸(图3(d));自生胶结物的溶孔主要发生在沸石等硅铝酸盐矿物中(图3(e))。黏土矿物晶间孔隙是致密油气储层中的另一类主要储集空间,主要发育在高岭石、伊蒙混层、伊利石以及绿泥石等自生黏土矿物中,晶间孔隙主要以纳米级为主,在MAPS和FIB图像中,这类孔隙清晰可见,以直径为30 ~400 nm占主导(图3(f)、(g))。另外致密油气储层中微裂缝常见,主要发育在石英、长石等脆性颗粒中(图3(h)),裂缝宽度窄,以纳米级为主,延伸距离短,发育规模小,但对连通微纳米级孔喉空间具有极其重要的作用(图3(i))。

图3 致密油气储层储集空间特征Fig.3 Characteristics of reservoir pore-throat spaces in tight oil and gas reservoirs

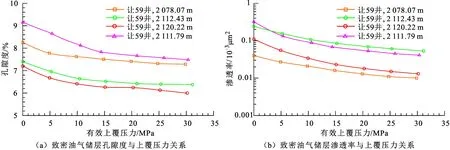

2.2.2 储层储集物性特征

致密油气储层孔隙度与渗透率极低,往往受围压影响明显[12]。选取松辽盆地南部白垩系泉头组四段典型致密砂岩样品,开展覆压条件下的孔隙度与渗透率测试表明,孔隙度和渗透率随上覆压力的增加而减小,主要发生于上覆压力小于10 MPa的阶段;随后孔隙度和渗透率随上覆压力的增加而减小的速度相对缓慢(图4)。当上覆压力从常压增加至30 MPa时,各样品孔隙度减小量均约为1.0%,约为研究样品常压孔隙度的20%(图4(a));渗透率的绝对减小量相对较大,可约为研究样品常压渗透率的50%(图4(b))。这主要是因为储层受到上覆压力之后,部分孔喉和微裂缝会被压缩闭合,导致孔隙度和渗透率减小,当这类孔喉被压缩至相对稳定状态之后,样品的孔隙度和渗透率不再随上覆压力的增加而减小。因此在致密油气储层储集物性表征的过程中,有必要对常压物性开展覆压条件下的孔隙度和渗透率的校正,从而为储层评价提供更加可靠的依据。

2.2.3 储层孔喉分布特征

高压压汞可以测量从纳米级到微米级的孔喉半径与分布特征,但无法将孔隙和喉道分开表征[13]。恒速压汞可以分别获取孔隙、喉道的各项定量参数,并且对微米级孔隙的表征效果良好,但由于进汞压力低,无法测量半径小于120 nm的孔喉[14]。核磁共振可以根据T2谱弛豫时间,实现比高压压汞更大范围的孔喉半径表征[15]。以松辽盆地南部白垩系泉头组四段让59井2 110.3 m样品为例,利用核磁T2谱计算所表征的孔喉半径范围约为0.001~20 μm(图5(a));而高压压汞测试仅可实现半径约为0.005~1.5 μm范围的孔喉分布(图5(b));恒速压汞分析表明储层中孔隙半径分布范围主要为100~200 μm(图5(c))。将不同的方法有机结合,可以实现致密油气储层孔喉分布特征的全面表征。

孔喉的连通性是决定致密油气储层渗透性特征的重要因素。利用图像分析所得的孔喉配位数和高压压汞的退汞饱和度、残留汞饱和度、退汞效率等参数可以间接评价储层的孔喉连通性特征。以雅布赖盆地小湖次凹新河组下段为例,致密油气储层三维空间孔喉孤立状分布特征明显,孔隙小、喉道细,孔喉配位数小,连通性较差(图6)。

图4 致密油气储层孔隙度和渗透率随上覆压力变化的关系Fig.4 Relationship between porosity, permeability and overburden pressure evolution in tight oil and gas reservoirs

图5 不同测试手段下致密油气储层孔喉大小分布特征Fig.5 Pore-throat size distribution characteristics in tight sandstone reservoirs under different measurement methods

图6 致密油气储层三维空间孔喉分布及其连通性特征Fig.6 Pore-throat distribution and connectivity characteristics in 3D spaces of tight oil and gas reservoirs

2.3 储层含油性表征

致密储层中能够发生原油充注的储集空间类型多样,但对于含油饱和度较高的储层,一般储集空间主要为原生孔隙,原油优先充注于其中(图7(a)、(b)),主要是因为在致密储层的大量微小孔喉中,原生孔隙的尺寸相对较大、连通性相对较好。另外长石颗粒溶蚀孔隙和高岭石晶间孔隙中也可见原油的充注现象(图7(a)、(c)、(d)),虽然这部分原油充注量有限,但对判断油气充注与成岩作用发生先后顺序提供了直观证据。

3 致密油气储层成岩-油气成藏过程

致密储层中发生油气充注的时间既可以在储层致密化之前,也可以是在致密化之后,并且存在不同充注时间与致密化过程匹配关系储层,勘探潜力存在明显的差异[3,16],因此开展储层成岩演化-物性演化-油气充注一体化研究,明确储层成岩-油气成藏过程,是致密油气成储机制研究的核心内容。

3.1 储层成岩演化

沉积物埋藏之后,机械压实作用随即发生,随着埋深增大,地层温度升高,各类化学成岩作用相继发生,从而控制储层物性演化过程[17]。因此准确厘定成岩演化序列是储层物性演化与致密化过程研究的关键。成岩演化序列的建立可以概括为以下步骤[4]:①综合利用岩石薄片、阴极发光、背散射分析及扫描电镜等岩相学观察的手段,明确储层中发育的成岩作用类型;②分析成岩矿物之间的交代切割与溶解充填关系,初步判断关键成岩作用发生的先后顺序;③根据自生矿物中发育的流体包裹体均一温度测试与同位素温度计算,确定关键成岩作用发生的温度,并结合埋藏演化史分析,厘定成岩作用发生的时间;④对于溶蚀作用以及难以通过岩相学分析判断其形成顺序的自生黏土矿物等类型,根据储层中成岩矿物之间的转化过程与共生关系,以物质平衡原理为约束,确定其形成时间与发生次序;⑤综合以上步骤中确定的成岩作用发生次序,并进行相互补充与验证,建立准确完整的成岩作用演化序列。

图7 致密储层中的原油微观赋存特征Fig.7 Micro-occurrence characteristics of crude oil in tight sandstone reservoirs

3.2 储层致密化机制

3.2.1 储层物性演化

长期以来储层埋藏过程中的物性演化规律一直是人们关注的研究焦点,先后形成了“等效深度法”和“反演回剥法”等用于孔隙度演化恢复研究的技术手段[17-18]。在此基础上笔者优化地质历史时期孔隙度演化恢复方法,厘定关键成岩作用发生时间和古埋深,开展机械压实和热压实作用校正,进行孔隙度与面孔率的转化,实现相对准确的储层地质历史时期物性演化恢复[4,17,19]。这项技术主要遵循以下步骤:①建立储层成岩作用演化序列,确定关键成岩作用发生时间和古埋深;②建立储层面孔率与孔隙度之间的函数关系;③建立正常压实作用图版,求取样品对应的原始孔隙度;④依托铸体薄片,计算关键胶结、溶解作用对储层面孔率的贡献量,并将面孔率转化为孔隙度;⑤以成岩演化序列为约束,开展地质历史时期孔隙度“反演回剥”,并建立“反演回剥”孔隙度演化曲线;⑥利用正常压实曲线和热压实图版,遵循压实校正原则,对“反演回剥”孔隙度演化进行压实作用校正,获得地质历史时期真实孔隙度演化曲线。以东营凹陷盐22-22井3 431.25 m储层样品为例,压实作用校正前后,恢复的孔隙度演化曲线在第一油气成藏期相差约6%[17]。准确恢复储层地质历史时期孔隙度演化过程对致密油气储层评价具有重要的意义。

3.2.2 储层致密化过程

以东营凹陷沙三段砂岩储层为例,开展储层成岩演化与物性演化一体化研究表明,储层沉积初期孔隙度高,进入埋藏作用阶段之后,压实作用随即发生,孔隙度迅速减小;随着埋藏深度增加,颗粒紧密堆积,压实减孔速率逐渐变缓;经历压实作用之后,储层中的孔隙空间大量减少,孔隙度显著降低,形成中—低孔储层;整体上压实作用损失的孔隙度可约占原始孔隙度的60%,但并未直接导致储层发生致密化。随着埋藏深度的进一步增大,储层中碳酸盐胶结作用开始发生,孔隙度进一步减小;随着碳酸盐胶结作用增强,孔隙度减小至小于10%,形成致密储层(图8)。随后各类黏土矿物的充填作用进一步强化储层的致密化程度,因此压实作用是储层致密化过程的主导因素,碳酸盐胶结作用最终决定储层致密化的形成,储层致密化的形成时间为碳酸盐强烈胶结之后。

图8 东营凹陷沙三段致密油气储层成岩作用、物性演化及油气充注一体化过程Fig.8 Integration process of diagenesis, porosity evolution and oil emplacement in tight oil and gas reservoirs

3.3 储层成岩-油气成藏系统

以储层埋藏演化过程为约束,将成岩演化过程、物性演化过程与油气成藏过程相结合,形成一体化综合研究体系,即为成岩-油气成藏系统。成岩-油气成藏系统的建立,一方面直观展示了储层成岩演化及其控制下的物性演化过程,是储层致密化时间和致密化机制分析的直接有效手段;另一方面储层演化过程和油气系统事件的有机融合,可以反映储层物性演化与油气充注之间的匹配过程,从而实现致密油气储层致密化史与油气充注过程耦合关系的判断。东营凹陷沙三段储层中发生了两期油气充注,第一期油气充注主要发生于碳酸盐胶结作用之前,此时储层为中—低孔特征,为“先成藏,后致密”型油气充注过程;第二期油气充注发生时,碳酸盐胶结作用发育,储层已经发生致密化,为“先致密,后成藏”型油气充注过程(图8)。

4 致密油气储层评价

4.1 致密油气储层评价参数

随着非常规油气勘探的不断深入,储层条件变得更为复杂,孔隙度和渗透率已经不能完全满足致密油气储层评价的参数要求[4,20]。致密储层孔喉细小、结构复杂,成为控制油气充注和聚集的主要因素[4]。研究表明,储层品质指数(RQI)与孔喉结构具有密切的关系是致密储层评价的有效参数之一。储层品质指数是孔隙度(φ)和渗透率(k)的函数,可以表示为

(1)

根据成岩-油气成藏系统分析,对于“先成藏,后致密”型致密油气储层,油气充注时,储层物性相对较好,为常规充注过程,现今储层表现出“大孔细喉”的特征,储层评价中应该重点关注储集性能的好坏;而“先致密,后成藏”型致密油气储层,油气充注时,物性差,孔喉细小,为非达西充注过程,现今储层表现出“小孔细喉”的特征,储层评价中应该重点关注渗流能力的强弱。

以松辽盆地南部白垩系泉头组四段“先致密,后成藏”型致密砂岩油气藏和东营凹陷沙三段“先成藏,后致密”型致密砂岩油气藏为例,对于“先成藏、后致密”型致密砂岩油气藏,储层含油饱和度与储层品质指数之间的相关性差,而与储层孔隙度之间具有较好的正相关关系(图9(a))。对于“先致密,后成藏”型致密砂岩油气藏,储层含油饱和度与孔隙度之间无明显的相关关系,而与储层品质指数之间具有良好的正相关关系(图9(b))。因此储层品质指数可以作为“先致密,后成藏”型致密砂岩油气储层评价的关键参数,而孔隙度是“先成藏,后致密”型致密砂岩油气储层评价的较优参数。

图9 “成岩-油气成藏系统”控制下的致密油气储层含油饱和度与孔隙度和储层品质指数的关系Fig.9 Relationships between porosity, RQI and oil saturation under different “diagenesis-oil accumulation” systems

4.2 致密油气储层评价方法

为了实现致密油气储层有效性的综合定量评价,在明确致密油气储层评价参数的基础上,形成了基于灰色关联分析的致密油气储层有效性综合定量评价方法[21]。首先根据不同成岩-油气成藏系统下致密油气储层评价参数的差异,对于“先成藏,后致密”型储层以孔隙度差值为母因子,对于“先致密,后成藏”型储层以储层品质指数为母因子,表征各类致密油气储层的综合特征;并分别以储层有效性控制因素,如岩相、成岩相、含油性、地层压力等为子因子。然后以各子因子控制下的有效储层占比为单项评分的依据,实现对定性参数的单项评分,并综合某一子因子的单项评分与其他子因子灰色关联度,求取不同因素控制下储层的综合得分。最后根据综合得分,实现致密油气储层有效性的定量评价分类。

5 结 论

(1)针对致密储层,厘定了沉积成岩综合相的概念,形成了沉积成岩综合相类型划分方案与测井识别方法,实现了沉积成岩综合相的空间展布。

(2)致密油气储层储集空间类型多样,发育微纳米级孔喉系统,连通性差;原油优先充注于半径相对较大的原生孔隙中。

(3)将成岩演化过程、物性演化过程与油气成藏过程相结合,可以建立成岩-油气成藏系统,致密油气藏可划分为“先成藏,后致密”和“先致密,后成藏”两种类型。

(4)储层品质指数可作为“先致密,后成藏”型致密油气储层评价的关键参数,而孔隙度是“先成藏,后致密”型致密油气储层评价的较优参数;在此基础上采用灰色关联分析可以形成储层定量评价分类方法。