达拉皮科拉十二音创作技法中的调性思维研究

2019-11-01张亚鑫

【摘要】达拉皮科拉是意大利现代音乐史上第一位采用序列技法进行创作的作曲家。他在序列音乐创作中,既满足序列音乐的写作规则,又保留了调性因素以及一些传统的写作方式,形成了富有感情色彩的序列音乐风格。独幕歌剧《囚徒》是达拉皮科拉的主要代表作之一,其音乐体现了作曲家通过将十二音音阶、自然音阶、半音阶相融合的方式,使音乐中的调性与抒情因素得以保留,在严谨的思维理性中又体现出感性的审美追求,展现出作曲家独树一帜的序列音乐创作思维。

【关键词】达拉皮科拉;调性因素;十二音;序列主义;囚徒

【中图分类号】J61 【文献标识码】A

路易吉·达拉皮科拉(Luigi Dallapiccola,1904-1975)在他的创作中既满足序列写作的同时,又突出序列中的调性因素,使作品更加轻柔、更富有感情,增加了音乐的歌唱性与可听性,这一点在声乐作品中尤为重要。歌剧是达拉皮科拉创作中的重要体裁,直接体现出作曲家在创作上既强调理性逻辑又追求感性的表达,作品《囚徒》(Il Prigionier,1944-1948)便是典型的例证。

一、歌剧《囚徒》的创作背景

对于一个一生经历了两次世界性战争的作曲家来说,不难想象战争给作曲家带来的痛苦,“自由”便成了对战争厌恶、受苦受难的作曲家乃至全人类的共同向往。对自由的渴望决定了达拉皮科拉日后写作风格的方向;勋伯格、韦伯恩两位作曲家的音乐风格为他的创作之路确立航标,并为他能够更加自由地运用音乐表达情感提供了方法。歌剧《囚徒》是达拉皮科拉在二战期间所创作,从剧中不断出现的“祈祷”“希望”“自由”的主题以及在运用十二音创作技法时所展现出的感性审美追求中都能够明显地体会到作曲家对战争的控诉、对独裁的抗议和对自由的向往。

作为达拉皮科拉的第一部悲歌剧,从题材上来说它是一部非常杰出的、具有强烈反对法西斯主义政治倾向的“抗议音乐”(Protest Music)。从创作分期上来看,是达拉皮科拉音乐创作中十二音创作第一阶段(1942-1950)的代表作品;从音乐语汇上来看,是作曲家运用并开拓十二音创作技法、探索熟练表达个性化语言时的代表之作。这部歌剧很好地体现了作曲家对不同序列不拘一格的运用,以及不固守学院派序列技法的风格。

二、《囚徒》中承前启后的序列音乐写作方法

达拉皮科拉竭尽全力地掌握和学习“新维也纳乐派”的序列音乐写作技巧,但十分理性、极其严谨的创作技法并没有把这位骨子里透着意大利抒情主义的作曲家完全征服,他不固守学院派的序列写作风格,积极形成自己的创作态度,努力寻求新旧音乐之间的结合,弥补序列与传统中不可逾越的鸿沟,使音乐中的传统调性、复调思维等因素在新穎的作曲技法中得以保留,在严谨的理性思维中展现出感性的审美追求。

(一)序列音乐设计中的“调性感”

达拉皮科拉的音乐在音响效果上与“后韦伯恩主义”的十二音作曲家们的主流作品有着明显差异,造成这种差异的其中一个重要因素便是序列设计原则上的不同。达拉皮科拉在设计序列时带着调性思维,而韦伯恩等作曲家们则刻意避开能够形成调性的任何可能。

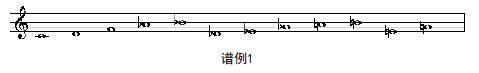

在歌剧《囚徒》中,达拉皮科拉设计的三个分别象征“自由”“希望”“祈祷”的序列体现出了作曲家在满足序列音乐写作的同时,又突出了调性因素的写作手法。例如,在“自由”序列中,包含着两个自然调式的音阶,前面五个音与后面五个的音集合名称同为[5-34(12)],音级集合含量都为[0,2,4,6,9],前者集合具有c自然小调的调性特征,后者集合调性特征则可以看作是前者集合升高半音之后的同一类别调性。值得注意的是,“自由”音列的这一特征维持贯穿了整部歌剧(谱例1)。

(二)歌剧《囚徒》中序列音乐的“复调思维”

达拉皮科拉除了在调性音乐中开拓序列主义音乐的写作手法之外,还比较偏爱具有“复调思维”的织体形态。对位可以说是较为古老的一种音乐表现手法,自中世纪的奥尔加农开始,便在音乐历史的长河中拥有一席之地,当然也包括20世纪的序列音乐。“新维也纳乐派”中的作曲家们均将“对位”作为自己创作中的重要手法之一。达拉皮科拉对序列音乐中卡农形态的专注一点不亚于其他序列音乐作曲家,他在1932年曾经发表过这样的观点:

“虽然赋格总是被看作是一种古老的创作技法,但是在今天,我们除了会用传统的方式写作赋格以外,还可以运用一些现代的甚至是无调性的写作方式。赋格作为一种音乐形式是有始有终的,而复调作为一种原则,则是无时限、无休止的。是否有必要强调——在十二音音乐创作的思维下——卡农是作为复调原则的一部分,而非只是一种形式呢?”

在达拉皮科拉序列音乐的创作初期,尤其偏爱于卡农的应用,作曲家常把横向上的序列音高组织方式与复调的织体形态融为一体,在复调原则下进行序列音乐的写作。为了避免过度的重复造成的单一感,达拉皮科拉将正格卡农和变格卡农交替循环或混合使用,以此来推动音乐的进展。

歌剧《囚徒》的创作正值达拉皮科拉对卡农的偏爱期,作曲家在剧中的第二场创作了整部歌剧中唯一的一首咏叹调——《乞丐之歌》,全曲共分为三节,都是在“自由音列”的基础上建立起来的。以《乞丐之歌》的第二节和第三节为例,体现出了达拉皮科拉序列音乐创作中“复调思维”的以下特征:

1.正格卡农:对序列的严格模仿

所谓正格卡农,是指起句和答句之间,速度、旋律进行方向、音程数一致的严格模仿形态。在《乞丐之歌》的第二节中,声乐声部从385小节开始,在“自由”序列的原形上作为起句展开,伴奏声部中的高声部在四拍以后作为答句以同样的速度、旋律方向和同样的音高进行严格的模仿再现,形成正格卡农的形式(谱例2)。

2.变格卡农:对序列的的倒影模仿

所谓变格卡农,是指在起句和答句之间的速度、旋律进行方向和音程数不一致的模仿形态,它往往是倒影、逆行、扩大或缩小等模仿形态的卡农。在《乞丐歌剧》的第三节中,声乐声部在第417小节的后两拍开始进入,伴奏声部的第二声部在声乐声部四拍后进入,两者之间速度、音程数、节奏均相同,唯一不同的是两者的旋律进行方向完全呈现相反的状态,伴奏声部是对声乐声部序列的倒影模仿(谱例3)。

3.卡农的衍变:正格卡农与变格卡农的同存共容

正格卡农和变格卡农作为两种完全相互对立的卡农形态,一起运用时则会形成互相并置的局面,形成不同卡农形态之间的“同存共容”性。以《乞丐之歌》的第三节为例,除了上述伴奏第二声部是对声乐声部的倒影模仿外,还有伴奏声部的第一声部在声乐声部开始的两拍后进入,对声乐声部从音高、速度、节奏上进行严格的模仿,构成了两者之间的正格卡农(谱例3)。

达拉皮科拉将正格卡农与变格卡农巧妙地运用在一起,使作品在结构上凸显出层次感,多种卡农形态的同时运用也使作品避免了答句对起句的单调模仿和单纯重复,两者的“同存共容”也同样体现出作者在构思作品时缜密的逻辑思维。

歌剧《囚徒》作为达拉皮科拉通往十二音创作道路上的总结性作品,体现出现代作曲技法与传统音乐的完美结合。作为意大利现代音乐史上第一位用十二音写作技法进行创作的作曲家,达拉皮科拉在权衡民族音乐文化和现代作曲技法上付出了巨大努力,将“新维也纳乐派”那十分理性、极其严谨的创作技法与意大利音乐特有的轻柔、抒情、富有感情色彩的旋律相互结合,在满足序列音乐写作要求的同时,又尽力去表达音乐的情感变化,在严谨的结构思维中体现出感性的审美追求。

参考文献

[1]吴佩华.达拉皮科拉《囚徒》[J].音乐艺术,1989(2):78-80.

[2]严逸澄.十二音矩阵技法研究 [J].音乐艺术,2013(1):169-177.

[3]Basart,Ann.The Twelve-Tone Compositions of Luigi Dallapiccola[M].Ph.D.Dissertation,University of California, 1960.

作者简介:张亚鑫(1990—),男,汉族,硕士研究生,助教,研究方向:西方音乐史。

基金项目:浙江音乐学院2018年度理论项目“达拉皮科拉十二音创作技法中的调性思维研究——以歌剧《囚徒》为例”(项目编号:2018KL015)。