黄河皇甫川流域水沙关系特性及关键驱动因素

2019-11-01张会兰孟铖铖

黎 铭,张会兰,孟铖铖

(北京林业大学水土保持学院重庆缙云三峡库区森林生态系统国家定位观测研究站,北京 100083)

流域径流及泥沙的形成与演变受气候变化[1]和人类活动等多种因素影响,而水沙关系的变化则是其中最为活跃的部分[2]。近年来,受全球大尺度气候变化和区域人类活动的影响,流域下垫面条件及河道断面等发生剧烈变化,黄土高原地区从20世纪60年代开始修建梯田、造林和种草,增加了流域的林草覆盖度;同时还修建了大量的淤地坝,减少了进入黄河的泥沙量,导致黄河中上游水沙发生巨大改变[3]。因此了解黄河流域的水沙趋势和输移过程对于解决黄河的泥沙问题至关重要,也是黄河流域应对水资源危机,制定水资源高效可持续管理措施的必要前提。

流域水沙关系是区域自然条件和人类活动影响的综合反映,多年来一直是流域泥沙侵蚀动力学和河流动力学等相关领域的研究热点。很多学者通过水沙关系曲线(Rating curves)来开展流域产流产沙过程的统计学和动力学研究,主要体现在悬沙输移特征[4-5]、计算泥沙通量[6-7]和河道治理[8]等方面,其中Hu等[9]运用水沙关系曲线对长江流域的洪峰特征及其水沙关系进行了详细分析;Yang等[10]运用水沙关系曲线探究了人类活动和东南亚季风等因素对长江流域水文过程的影响。同时随着时间尺度的延长,流域治理工程的实施使得水沙关系在不同时间尺度(多年尺度至洪水场次尺度)内发生了显著变化,同时引起了学者的广泛关注,Fan等[11]对黄河上游的宁夏—内蒙古地段不同洪水事件中的水沙关系(Concentration-Discharge,C-Q)环路特征进行了探究。目前,关于黄河流域的研究主要集中于水沙趋势[12]、土壤侵蚀[13]和土地利用变化[14]等方面,而对于水沙关系和洪峰事件下的C-Q环路分析仍存在许多空白。

皇甫川流域是黄河中游典型的粗沙多沙区,分布有砒砂岩[15]松散岩层,是黄河流域水土保持生态建设重点区。近年来随着气候和人类活动(退耕还林和大规模的淤地坝修建)的不断增强,导致流域水沙呈显著下降趋势[16]。因此,基于不同时间尺度 (多年尺度至洪水场次尺度)分析该流域径流及悬移质泥沙趋势及关系转换特性,是有效实施水土保持措施和合理利用水土资源的基础。基于此,本文采用长时期实测水文、气象资料,分析流域径流和输沙量的多年趋势和阶段特性,并探究不同时间阶段水沙关系曲线特征参数的变化特征,重点分析洪水事件下水沙关系的环路特性,揭示引起该流域水沙关系变化的内在驱动因素,为流域生态可持续发展和水沙调控宏观决策提供科学依据。

1 研究区概况

皇甫川流域(39°12′N~39°54′N,110°18′E~112°12′E)位于黄河中游河口镇至龙门区间的右岸上段,地处鄂尔多斯高原与黄土高原的过渡地带,流经内蒙古自治区准格尔旗,流域面积为3 246 km2,水系主要由干流纳林川(干流长137 km)和支流十里长川组成(图1)。该流域地处内陆,属大陆性季风气候,年平均气温9.1℃,多年平均降水量为350~450 mm,降水分布总趋势为由东南向西北递减,年均降水减少速率为1.193 mm/a。皇甫川是黄河主要的多沙粗沙区域之一,年均入黄河泥沙约为0.41亿t,流域年均输沙模数12 733 t/(km2·a)。其西北地区有较大的裸露砒砂岩区,按照侵蚀程度可分为砒砂岩丘陵沟壑区、黄土丘陵沟壑区和沙化黄土丘陵沟壑区3个水土流失类型区,面积分别为948 km2、1 756 km2和542 km2。在流域出口的皇甫设置水文站,有1960—2015年的长时期日径流和日含沙浓度数据。

图1 皇甫川流域位置及站点分布

2 数据与方法

2.1 数据来源与处理

皇甫川流域水文、气象及雨量观测站位置见图1。水文测站位于流域出口的皇甫站,有黄河水利委员会提供的1960—2015年长时期的日径流和输沙量数据。气象站点包括纳林、沙圪堵、皇甫等在内的12个雨量站点,含中国气象数据网(http://data.cma.cn/)提供的逐日降水数据。对于个别缺测数据,本文选用临近站点插补法对其进行插补,以保证降水序列的完整与连续性。在ARCGIS10.2软件中的泰森多边形(Thiessen polygons)模块的支持下对降水数据进行插值,最后获得整个流域的面降水数据。

2.2 研究方法

2.2.1双累积曲线法

双累积曲线法(DMC)是一种用于调查水文气象时间序列的一致性和长期趋势的方法,基本原理是两个变量按同一时间长度逐步累加,一个变量为横坐标,另一个变量作为纵坐标,以此来描述二者的趋势性变化。若两变量间比例不变,则在相同时间内呈直线关系,若斜率变化则表明两个变量的原始关系发生改变,即气候或者下垫面因素对产水产沙量的影响导致其产生新的关系。由于双累积曲线法适用性强、原理简单,被广泛应用于水沙关系的探究分析[3]。

2.2.2水沙关系曲线

径流的产生主要来自降水,泥沙以径流为载体,径流携带泥沙产生土壤侵蚀,流域的水沙关系直接决定了河道的冲淤状况,流域的水沙协同性对于研究流域水沙异源状况及治理有着重要的意义[17]。一般情况下,悬沙浓度都是随着流量的增加而增加的,而增加的速率随着时间条件的变化而显示出极大的差异性。水沙关系曲线定义为流量Q与悬沙质量浓度S间的幂指数关系,表达形式为

S=aQb

(1)

或者lgS=lga+blgQ

(2)

式中:a为系数;b为幂指数。a表示径流产流产沙特性,受外界影响较大,其主要驱动因素包括大坝和水库建设、水土保持措施、退耕还林(草)、流域扰动、农业生产、河道采砂等[18-19];b表示河流的输沙特性,与河床形态(河道形状、坡度和单位河流功率)或该河流剖面的土壤可蚀性和侵蚀性有关,受水流速度、流量、沙级配比等内部因素影响较大[9]。a和b的值表示该条件下物源供应情况以及相应的悬沙浓度增长速率的变化情况[20-21]。

3 结果与讨论

3.1 水沙序列长时期趋势特性与突变分析

皇甫川流域1960—2015年年径流量和年输沙量如图2所示。研究区1960—2015年实测天然径流量多年均值为1.13亿m3,输沙量多年均值为0.31亿t。年径流量呈现波动下降的趋势,其减少速率为0.033 1亿m3/a。年径流量最大值和最小值分别出现在1979年和2015年,分别为4.37亿m3和5万m3,折合径流深分别为1.35×105mm和16.98 mm。输沙量变化与径流量相似,同样呈显著减少趋势,减少速率约为0.010 1亿t/a。输沙量最大值和最小值分别出现在1979年和2015年,分别为1.47亿t和55.1 t,折合侵蚀模数分别为4.7万t/(km2·a)和0.017 t/(km2·a)。

图2 皇甫川流域年径流量和输沙量变化趋势

降雨因素在一定程度上影响着径流量和输沙量。研究表明[18],以降水量为主要因子的降雨-径流、降雨-输沙模型在黄河流域应用最为广泛。实际结果显示,黄土高原年降水量和年径流量、年降水量和年输沙量之间都存在较好的相关关系。从流域控制站皇甫水文站累积降水量和累积径流量、累积降水量和累积输沙量的关系曲线(图3)可以看出,皇甫水文站大部分降水量与径流量(输沙量)的关系点均密集分布在相关线附近,各年代点在相关线两侧均有分布,水沙关系未出现明显偏离。1960—1979年相关点都分布于趋势线下侧,表明流域在此时段内同水量下的产流和产沙量较少,这与此时段内梯田、拦沙坝、淤地坝等水土保持工程措施的大力修建有关[22];1980—2003年间斜率增加且相关点位于趋势线上侧,表明流域在此时段内同水量下的产流和产沙量增多,且多于前一时段,这是由于前一时段内的水土保持工程大多失效,拦沙效益下降致使泥沙产量增多[23];2004—2015年斜率趋于平缓。

图3 累积降水量与累积径流量、输沙量的关系

同时,利用双累积曲线法,将累积径流量作为横坐标,累积输沙量作为纵坐标,点绘两者关系图(图4)可以看出,双累积曲线基本呈一条直线,但随时间的变化也表现出一定的波动,大致分成3个阶段:①1960—1979年点均在趋势线下方或附近,斜率呈小幅度降低。这一时段流域内修建了大量的梯田增加了林草面积,同时开始进行淤地坝的建设,使得进入黄河的泥沙量显著减小,而其中值得一提的是1977年皇甫川流域发生严重的暴雨洪水事件,大多数淤地坝坍塌,因此该年份的径流和输沙量明显增大[23];②1980—2003年点均在趋势线上方,斜率上升,此时段内输沙量增大,为上升段。由于多沙粗沙区的淤地坝大部分修建于20世纪70年代,而淤地坝的寿命为5~10 a,因此截止到80年代中后期,淤地坝大部分淤满失效,拦沙效果减弱。尽管林草面积继续扩大,但林草措施的减沙拦沙效果远小于工程措施,因此导致流域产沙量升高;③2004—2015年,点均在趋势线下方,斜率降低,输沙量减少,说明在这一阶段中人类活动的作用显著,这与Peng等[24]的研究一致。国家从1998年开始实施大规模的自然封禁治理和退耕还林还草工程,流域植被覆盖度不断增加,植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)的上升速率达到0.004 2/a。同时国家于2002年后投入大量资金进行淤地坝的建设,大大增加了淤地坝的拦沙效益。因此该时段的流域产沙量显著下降。

图4 累积年径流量-输沙量的双累积曲线

由于流域植被覆盖度不断增加,且淤地坝、退耕还林还草工程等水土保持措施作用显著,使得图3双累积曲线的斜率发生了变化。因此认为累积降水量-累积径流量和累积降水量-累积输沙量的双累积曲线斜率的变化主要由人类活动引起,并采用如下方法区分降水和人类活动对皇甫川流域产水产沙量的贡献。将皇甫川流域1960—1979年作为未受人类活动干扰的基准期(受人类活动影响较小),1980—2003和2004—2015两个阶段作为措施期,建立基准期年径流量和年降水量,年输沙量与年径流量关系的回归方程:

y径流=0.006x+0.506,R2=0.530 2

(3)

y输沙=0.000 9x+0.144 7,R2=0.075 6

(4)

根据回归方程预测各年的径流量。各时段的实测值间的差值为总减少量,实测值与预测值之差即为降水因素导致的减少量,总减少量与降雨因素导致的减少量之差即为人类活动因素导致的减少量。

流域不同阶段降水和人类活动对年径流量和输沙量的影响如表1和表2所示。由表1可知,1980—2003年较基准期年径流量总减少值为0.740 1亿m3,其中降水因素导致的径流减少量为0.268 5亿m3,所占比例为36.28%,人类活动因素导致的径流减少量为0.471 6亿m3,所占比例为63.72%;2004—2015年较基准期年径流量总减少值为1.464 2亿m3,其中降水因素导致的径流减少量为0.263 0亿m3,所占比例降低至18.56%,人类活动因素导致的径流减少量为1.154 2亿m3,比例升高至81.44%。由此说明人类活动因素在皇甫川流域径流量的变化中占主导地位。

表1 流域不同阶段降水和人类活动对年径流量的影响

表2 流域不同阶段降水和人类活动对年输沙量的影响

由表2可以看出,1980—2003年较基准期年输沙量总减少值为0.253 2亿t,其中降水因素导致的输沙减少量为0.261 7亿t,所占比例为24.36%,人类活动因素导致的径流减少量为0.191 5亿t,所占比例为75.64%;2004—2015年较基准期年输沙量总减少值为0.452 3亿t,其中降水水因素导致的输沙减少量为0.060 9亿t,所占比例降低至13.45%,人类活动因素导致的输沙减少量为0.391 5亿t,比例升高至86.55%。与径流量相同,人类活动因素在皇甫川流域径流量的变化中同样占主导地位。

3.2 长时期内的水沙关系曲线

图5为皇甫川流域1960—2015年的水沙关系曲线,其水沙关系符合幂指数关系,决定系数为0.871,拟合效果较好。各相关点均分布在水沙关系曲线附近,未出现系统偏离。相关点集中分布在年径流量小于2亿m3的范围内,在大于2亿m3的范围内零星分布。水沙关系曲线中,表征外界影响的因子a=0.226 6,表征河流本身输沙能量的因子b=1.442 2。

图5 年径流量-年输沙量的水沙关系曲线

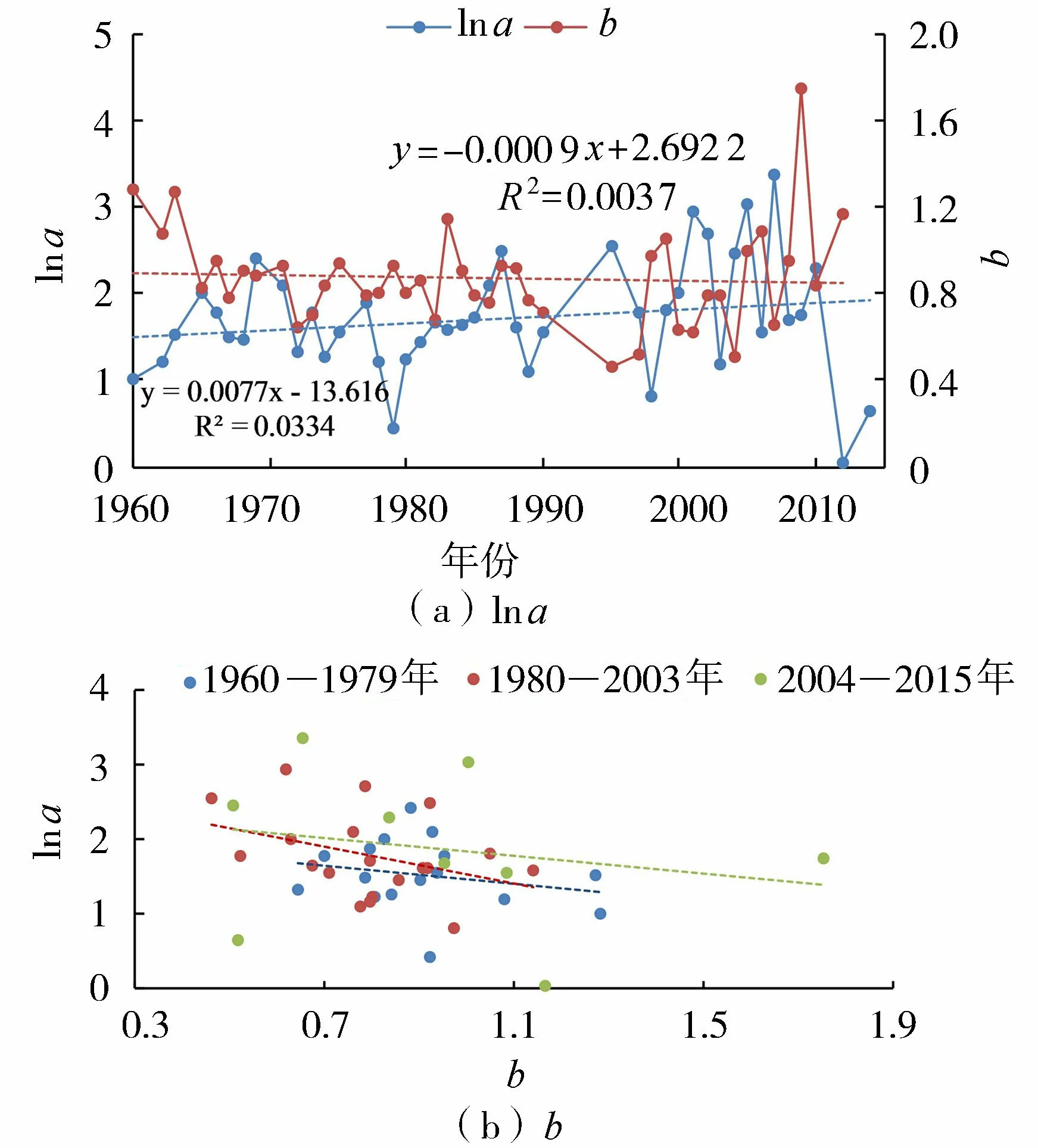

为进一步探究1960—2015年水沙关系中各指数的变化情况,按照降水-径流、降水-输沙量、径流-输沙量3个关系曲线所确定的阶段特性,分不同时期分别建立流域年径流与输沙量之间的关系曲线,并采用公式(2)计算得特征指数lna和b值在全时段和不同阶段的变化规律(图6)。

图6 lna和b变化趋势及其相关性

由图6(a)可知,lna在1960—1979年的平均值为1.53,1980—2003的平均值为1.79,2004—2015年的平均值为1.87,总平均值为1.72,呈逐年上升趋势;b值在1960—1979年的平均值为0.91,1980—2003年的平均值为0.80,2004—2015年的平均值为0.71,总平均值为0.81,呈逐年下降趋势。lna数值上升,说明皇甫川流域产流产沙特性发生变化,由于修建梯田、淤地坝、退耕还林还草工程等各项人类活动对流域1960—2015年间的影响逐渐增加;b值的影响因素主要包括来沙综合条件及水动力因素和河道纵比降、糙率及断面形态两方面,来沙综合条件及水动力因素受断面平均流速、水深、洪水期含沙量、浑水流速、悬沙粒径、清(浑)水容重、泥沙容重等影响,而河道纵比降、糙率及断面形态受平均河宽、曼宁糙率系数、纵比降等因素的影响[25],b值减少,说明河流输沙特性逐渐减弱,河床形态、水流速度、流量、沙级配比等内部因素发生改变导致河流本身的能量值降低;lna的数值远高于b值,说明径流产流产沙特性对流域的影响大于河流本身输沙特性的影响,即外界因素对流域的影响远大于河流本身。

进一步地,分3个不同时间阶段1960—1979年、1980—2003年和2004—2015年分别建立径流-泥沙特征系数之间的关系。由图6(b)可以看出,在b保持基本不变的情况下,lna值在3个时期呈现明显上升的趋势,表明若河流自身输沙能量不变,lna的数值呈逐年上升趋势,表示外界因素对于流域的影响越来越大。这与姚文艺等[16]对于黄河近期水沙变化和趋势预测基本一致。影响流域沉积物供给的主要原因包括降雨、流域下垫面条件和人类活动三大方面。就同一流域而言,由于地质地貌条件相对稳定,年际间流域面积也相对稳定,流域在近60年间降水量改变很小[26],年均减少速率仅为1.192 9 mm/a,故产水产沙量的多少主要取决人类活动的影响,即水沙关系曲线中lna的数值大小。从20世纪50年代流域仅有3座淤地坝开始,截至2009年已建成大中型淤地坝507座,总库容达5.7亿m3,控制面积占流域总面积的2/3[15],因此流域内水土保持、土地利用等人类活动不断增多,改变了流域下垫面,导致产流机制发生变化。

3.3 基于洪水场次的径流-悬移质泥沙环路特性

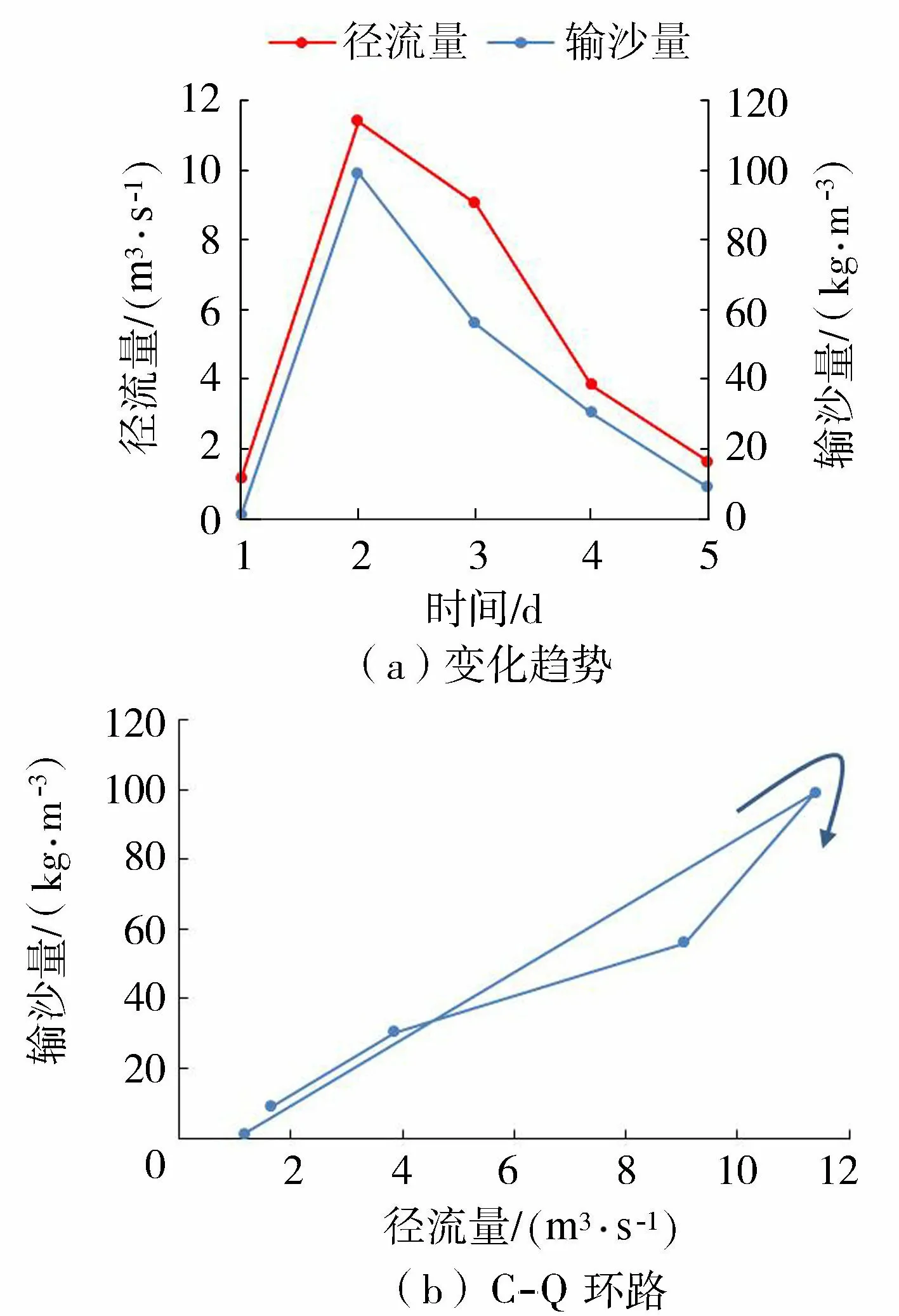

流域的水沙关系存在一定的峰值滞后现象,并形成不同的C-Q环路类型[27]。因此,C-Q环路可用于解释沉积物运移过程[28]。皇甫川流域洪水期的径流量和输沙量产生的特征之一是产沙和产水的速率不匹配,这就意味着随着时间的延长,输沙量和径流量的峰值存在不一致性,输沙量的峰值可能在径流量之前,反之亦然。

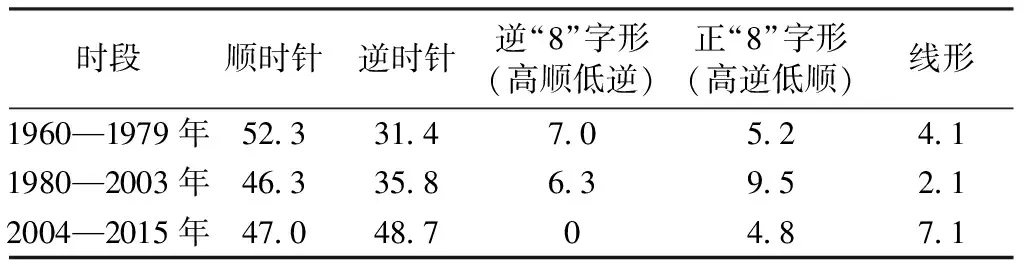

为了分析流域洪峰水沙变化的阶段特征,统计流域内1960—2015年有资料记载的洪水场次(5—10月),流域内1960—2015年间洪峰总量为309个。其中1960—1979年洪峰个数为172个,占洪峰总量的56%;1980—2003年洪峰个数为95个,占洪峰总量的31%;2004—2015年洪峰个数为42个,占洪峰总量的13%。进一步,对洪水场次下的水沙过程进行分析,发现流域内水沙过程呈以下5种C-Q环路类型:顺时针、逆时针、 逆“8”字形(高径流为顺时针、低径流为逆时针)、正“8”字形(高径流为逆时针、低径流为顺时针)和线形,与Williams[29]的研究结果保持一致。其中顺时针环路表示输沙量早于径流量达到峰值,这是由于支流的沉积物供给增多的原因造成的,当河流的支流汇入量增大,其所携带的泥沙增多,泥沙的物质来源途径增加,导致泥沙量显著升高,沙量提前达到峰值,因此出现顺时针环路;逆时针环路表示径流量早于输沙量达到峰值,沉积物的传播速率受水流速度、流量、沙级配比等内部因素影响较大,当河流输沙能力下降导致传播速率降低,沙量峰值出现滞后,因此出现逆时针环路;“8”字形环路是顺时针和逆时针环路的集合,表示该洪水期的环路既在高径流(或低径流)处表现为顺时针,同时又在低径流(或高径流)处表现为逆时针,这是由于泥沙和径流的输移时间不同步造成的;线形环路则代表径流量和输沙量的变化比例相同[30]。

1977年9月12—21日的水沙关系如图7所示。由图7(a)可知,流域输沙量于9月15日达到最大值,最大值为87.7 kg/m3;径流量于9月16日达到最大值,最大为103 m3/s。输沙量较径流量提早达到峰值,之后虽然径流持续增加,但输沙量开始下降并于21日达到最小值,为4.38 kg/m3。上述过程在图7(b)中表现为顺时针环路,当径流增大时输沙量随之增大,但当径流达到某个特定值后,输沙量开始急剧下降最后达到最小值。

图7 1977年9月12—21日的水沙趋势变化及C-Q环路

图8 1966年7月11—17日的水沙趋势变化及C-Q环路

1966年7月11—17日的水沙关系如图8所示。由图8(a)可知,径流量于7月13日达到最大值,最大为25 m3/s;输沙量于7月15日达到第一个最大值,最大值为461 kg/m3。径流量较输沙量提早达到峰值,之后尽管径流量不断下降但输沙量持续上升并于21日达到第二个最大值,为778 kg/m3。上述过程在图8(b)中表现为逆时针环路,当径流增大时输沙量开始增大,但当径流不再增加甚至下降时,输沙量依旧呈上升趋势达到某个特定值后再下降。

1986年8月10—17日的水沙关系如图9所示。由图9(a)可知,输沙量较径流量稍早达到最大值,最大值分别为171 kg/m3和3.58 m3/s,之后输沙量的下降速度更慢,之后才逐渐加快。上述过程在图9(b)中表现为正“8”字形环路,输沙量在高径流时呈现逆时针环路,而在低径流时呈现顺时针环路。

图9 1986年8月10—17日的水沙趋势变化及C-Q环路

1984年9月5—9日的水沙关系如图10所示。由图10(a)可知,输沙量较径流量稍早达到最大值,最大值分别为99.1 kg/m3和11.4 m3/s,之后输沙量的下降速度更快。上述过程在图9(b)中表现为逆“8”字形环路,输沙量在高径流时呈现顺时针环路,而在低径流时呈现逆时针环路。

图10 1984年9月5—9日的水沙趋势变化及C-Q环路

1977年8月13—16日的水沙关系如图11所示。由图11(a)可知,径流量和输沙量同时于8月14日达到最大值,最大值分别为9.56 m3/s和285 kg/m3,之后均呈下降趋势,且二者变化趋势大致一致。图11(b)中输沙量与径流量变化斜率一致,表现为线形环路。

图11 1977年8月13—16日的水沙趋势变化及C-Q环路

进一步地,分别统计1960—1979年、1980—2003年和2004—2015年3个阶段的水沙峰值中各环路的变化比例,结果如表3所示。在全时段内,水沙环路以顺时针为主,比例为46.3%~52.3%,与史运良等[31]的研究一致,这是由皇甫川流域的自然地理条件和季节因素决定的:首先流域处于黄土高原内部,泥沙物质来源多、部分砒砂岩覆盖区降雨条件下极易侵蚀,植被盖度低且暴雨集中(7—9月),是典型的“高产沙区”,且中下游无湖泊洼地拦蓄调节水沙,流域内的松散土壤无法输出只能留在河床内,到了夏季雨量增大,将流域内淤积泥沙冲刷至下游,泥沙沉积物增多;其次冬季和春季积攒的沉积物存在“释放周期”现象[28],冬季和春季由于人类活动、风化等因素使得流域的沉积物不断积攒,到了夏季和秋季开始释放,大沉积物开始向下游转移,导致出现顺时针C-Q环路。逆时针回路比例其次,占到31.4%~48.7%,表明流域内泥沙输送能力下降,导致泥沙晚于径流达到峰值的频率增大。“8”字形和线形环路出现频次较少,二者相加约占总环路的11.9%~17.9%,为小概率事件。顺时针环路在1960—1979年的比例为52.3%,1980—2003年的比例为46.3%,2004—2015年比例为47%,总体呈下降趋势,恰好对应lna的上升趋势(图6),说明随着lna的不断增大,流域水沙的顺时针环路逐渐减少,表明退耕还林和水土保持工程措施等人类活动干预力度不断增强,使得泥沙来源减少。逆时针环路在1960—1979年的比例为31.4%,1980—2003年的比例为35.8%,2004—2015年比例为48.7%,呈逐年上升趋势,恰好对应b值的下降趋势(图6),说明河流输沙能力降低,减小了沉积物的传播速率,泥沙较径流更晚达到峰值因此呈现逆时针环路,因此导致逆时针比例不断增大。逆“8”字形(高径流呈顺时针、低径流呈逆时针)环路在1960—1979年的比例为7%,1980—2003年的比例为6.3%,2004—2015年比例为0,呈逐年下降趋势,说明短而急促的泥沙类型减少,泥沙较径流同时出现或提前出现的概率增大。正“8”字形(高径流呈逆时针、低径流呈顺时针)环路在1960—1979年的比例为5.2%,1980—2003年的比例为9.5%,2004—2015年比例为4.8%,呈先上升后下降趋势,说明平缓而长久的泥沙类型总体呈波动下降趋势。线形环路在1960—1979年的比例为5.2%,1980—2003年的比例为9.5%,2004—2015年比例为4.8%,为偶然发生的小概率事件。各环路所占比例由大到小的顺序为顺时针、逆时针、“8”字形、线形环路。

表3 研究区各阶段环路形式所占比例 %

4 结 论

a. 皇甫川流域1960—2015年径流量、输沙量均呈显著下降趋势,下降速率分别为0.033 1亿m3/a和0.010 1亿t/a,并表现出明显的阶段特性。1960—1979年间流域内修建了大量的梯田和淤地坝,林草面积和拦沙效益增大,导致流域产沙量降低;1980—2003年间淤地坝大部分淤满失效,拦沙作用大大减弱,致使流域产沙量升高;2004—2015年间在大规模退耕还林还草工程和大量建设淤地坝的背景下,流域植被覆盖度不断增加,流域产沙量再次降低。

b. 皇甫川流域1980—2003和2004—2015年两个时段内年径流量受降水因素的影响为36.28%和18.56%,年径流量受人类活动的影响为63.72%和81.44%;年输沙量受降水因素的影响为24.36%和13.45%,年输沙量受人类活动的影响为75.64%和86.55%。随着时间的延长,人类活动因素对年径流和输沙量的影响不断加剧。因此人类活动因素在皇甫川流域径流量和输沙量的变化中均占主导地位。

c. 皇甫川流域水沙关系的外界影响因子lna呈上升趋势,上升速率为0.007 7 a-1,而河流本身输沙能量因子b呈下降趋势,下降速率为0.000 9 a-1,说明在水流速度、流量、沙级配比等内部因素影响下,河流本身的能量不断减少,河流的输沙能力逐渐降低。

d. 皇甫川流域的水沙C-Q环路存在以下5种类型:顺时针、逆时针、逆“8”字形(高径流为顺时针、低径流为逆时针)、正“8”字形(高径流为逆时针、低径流为顺时针)和线形。流域的洪峰总量为306个,线性回路仅4.43%的比例,表明该流域的水沙关系存在明显的不同步性。其中水沙环路以顺时针为主,比例为46.3%~52.3%,表明在皇甫川流域泥沙物质来源多、部分砒砂岩地区极易受降雨侵蚀、植被盖度低且暴雨集中的自然地理条件和“冬春攒沙、夏秋释沙”的季节因素的影响下使泥沙沉积物产量增大,出现顺时针环路的洪水场次较多;逆时针环路比例其次,占到31.4%~48.7%,表示流域内泥沙输送能力下降,导致泥沙晚于径流达到峰值的频率增大,出现逆时针环路的洪水场次也较多;“8”字形和线形环路出现频次较少,二者相加约占总环路的11.9%~17.9%,为小概率事件。各环路所占比例由大到小的顺序为顺时针、逆时针、“8”字形、线形环路。在3个时段内顺时针的减少和逆时针的增加,分别表明人类活动因素的增加和河流本身输沙能量的降低。