上海市虹梅社区婴幼儿营养性贫血的相关因素分析

2019-11-01计晓红张方英

计晓红 郁 花 叶 红 张方英

上海市徐汇区虹梅街道卫生服务中心预防保健科,上海 200233

营养性贫血(nutrition deficiency anemia,NDA)在全球范围内患者人群数目庞大,也是世界性儿童最为常见的疾病之一,其中尤以婴幼儿期的发病率最高[1-2]。近年来随着我国经济持续高速发展,居民的营养条件已有了显著的改善,但由于人们生活方式、习惯和观念的地区差别,对婴幼儿营养的认知度不够全面,造成有些地区儿童营养性贫血的发生率仍居高不下[3]。迄今为止,已有大量研究发现,婴幼儿营养性贫血发生的主要年龄是6 个月~3 岁[4],而这个阶段是儿童生长发育的关键时期,长期的贫血状态不仅影响了儿童的生长发育,而且对儿童的认知和神经系统造成不可逆转的损害[5-6]。目前,虽然有多项研究调查了儿童贫血与相关因素之间的关系,但研究结果的报道不尽相同,为探讨上海市虹梅社区营养性贫血的影响因素,为采取相应的预防控制措施提供参考依据,本研究针对社区婴幼儿营养性贫血发生的相关危险因素进行分析。现将分析结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013 年1 月~2017 年12 月纳入上海市虹梅社区卫生服务中心儿童保健门诊的0~3 岁婴幼儿作为监测对象。

1.2 方法

1.2.1 实验室方法 于6、12、24、36 等4 个月龄段,各取监测对象的左手无名指末梢血,采用高铁氧化钾法,使用希森美康医用电子有限公司的XS-500i 五分类半自动血球仪测定血红蛋白(Hb)、红细胞平均血红蛋白量(MCH)、红细胞平均容积(MCV)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)等指标。

1.2.2 诊断依据 依据中华人民共和国原卫生部《儿童营养性疾病管理技术规范》(卫办妇社发[2012]49 号)[7]提出的6 个月龄~6 岁以下儿童血红蛋白(Hb)<110g/L 为儿童贫血的诊断标准。Hb 值90~109g/L 为 轻 度;60~89g/L 为 中 度;<60g/L 为重度。

1.2.3 判定依据 对诊断为贫血的儿童,观察其有效治疗情况判断是否营养性贫血。

1.3 观察指标

整体统计监测的婴幼儿出现营养性贫血的发生率,并详细分析其与年龄、性别、喂养方式、辅食添加与否、孕周、单胎与双胎、出生时体重、父母文化程度和科学喂养方法知晓程度的差异。

1.4 统计学方法

采用SPSS25.0 软件包进行统计处理,计数资料采用χ2或Fisher确切概率法检验。检验水准α=0.05,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 社区婴幼儿发生营养性贫血的基本情况

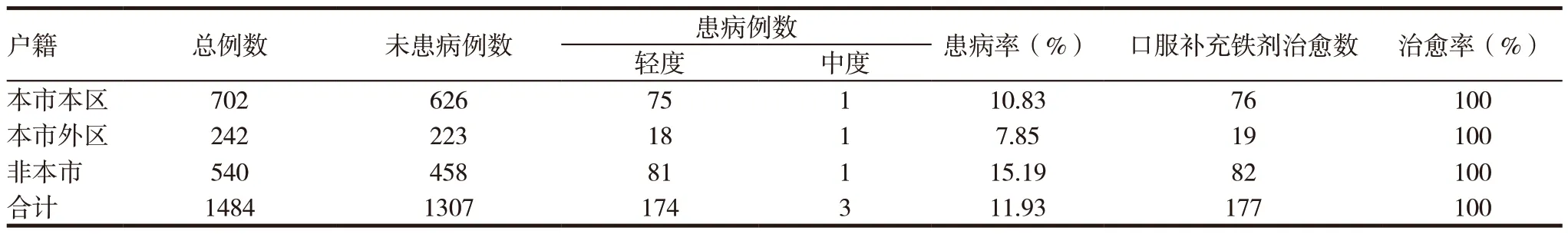

2013~2017 年纳入虹梅社区卫生服务中心儿童保健门诊监测的0~3 岁儿童有1484 例,其中有177 例经血样诊断为儿童贫血,通过口服补充铁剂进行治疗,满疗程后Hb 值均达正常,由此判断,177 例均为缺铁营养性贫血,患病率为11.93%。见表1。

表1 社区婴幼儿发生营养性贫血的情况

177 例营养性贫血的婴幼儿中,上海市的虹梅社区和外社区婴幼儿营养性贫血患病率处于同一水平(χ2=1.760,P>0.05);而非本市户籍的婴幼儿患病率高于上海市婴幼儿(χ2=10.094,P<0.05)。

2.2 不同年龄和性别的婴幼儿发生营养性贫血的情况

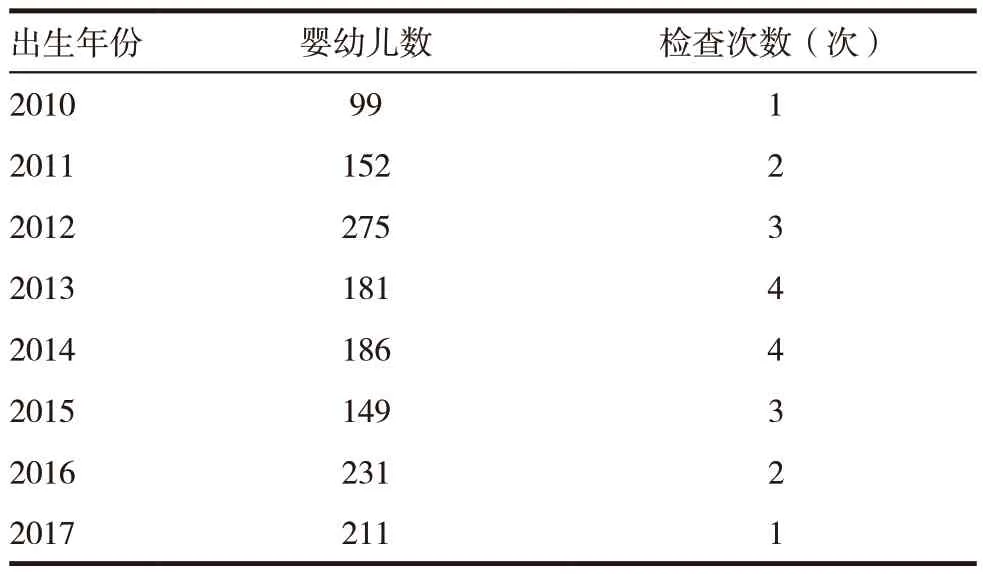

纳入2013~2017 年监测的1484 例婴幼儿,分别于6、12、24 和36 个月龄接受儿童保健门诊的检查,不同年份出生的婴幼儿接受检查的频次各不相同,见表2。

表2 不同年份出生的婴幼儿接受门诊检查的频次

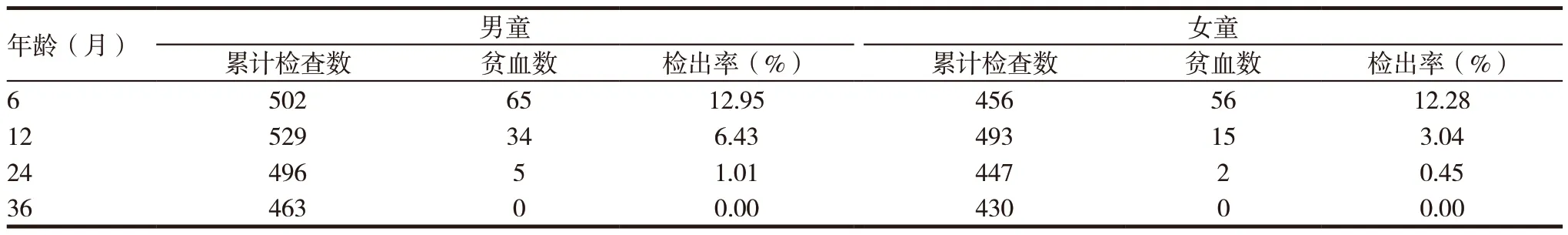

1484 例婴幼儿中,4 个月龄段的婴幼儿营养性贫血检出率分别是12.63%、4.79%、0.74%、0,6 月龄段的营养性贫血检出率明显高于其他月龄段(χ2=214.194,P<0.05),发生营养性贫血的占比为68.36%(121/177);1484 例婴幼儿中,男童775例,女童709 例,男女童患病人数分别是104、73 例,男、女童营养性贫血患病率的差异无统计学意义(χ2=3.438,P>0.05)。见表3。

表3 不同月龄和性别的婴幼儿营养性贫血检出率情况

2.3 喂养因素与婴幼儿发生营养性贫血的关系

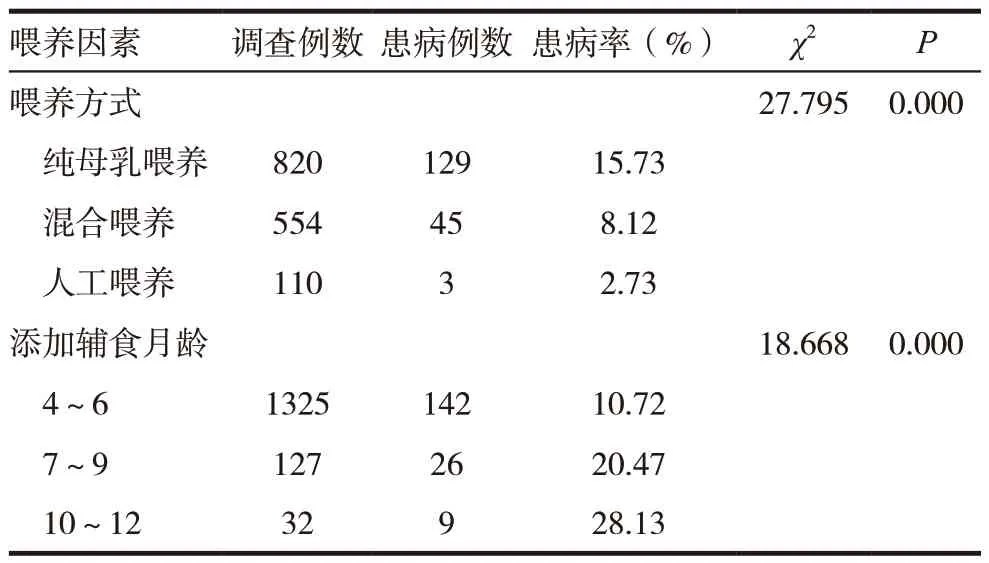

在0~3 岁的1484 例婴幼儿中,纯母乳喂养儿营养性贫血的患病率远高于混合和人工喂养儿(χ2=27.795,P<0.05),混合喂养儿的患病率又高于人工喂养儿(χ2=3.984,P<0.05);喂养过程中,早期添加辅食(4~6 个月龄组)的患病率明显低于其他2 个月龄组(χ2=18.668,P<0.05),而7~9月龄组和10~12 个月龄组间的患病率差异无统计学意义(χ2=0.872,P>0.05)。见表4。

表4 喂养因素对婴幼儿营养性贫血发生的影响

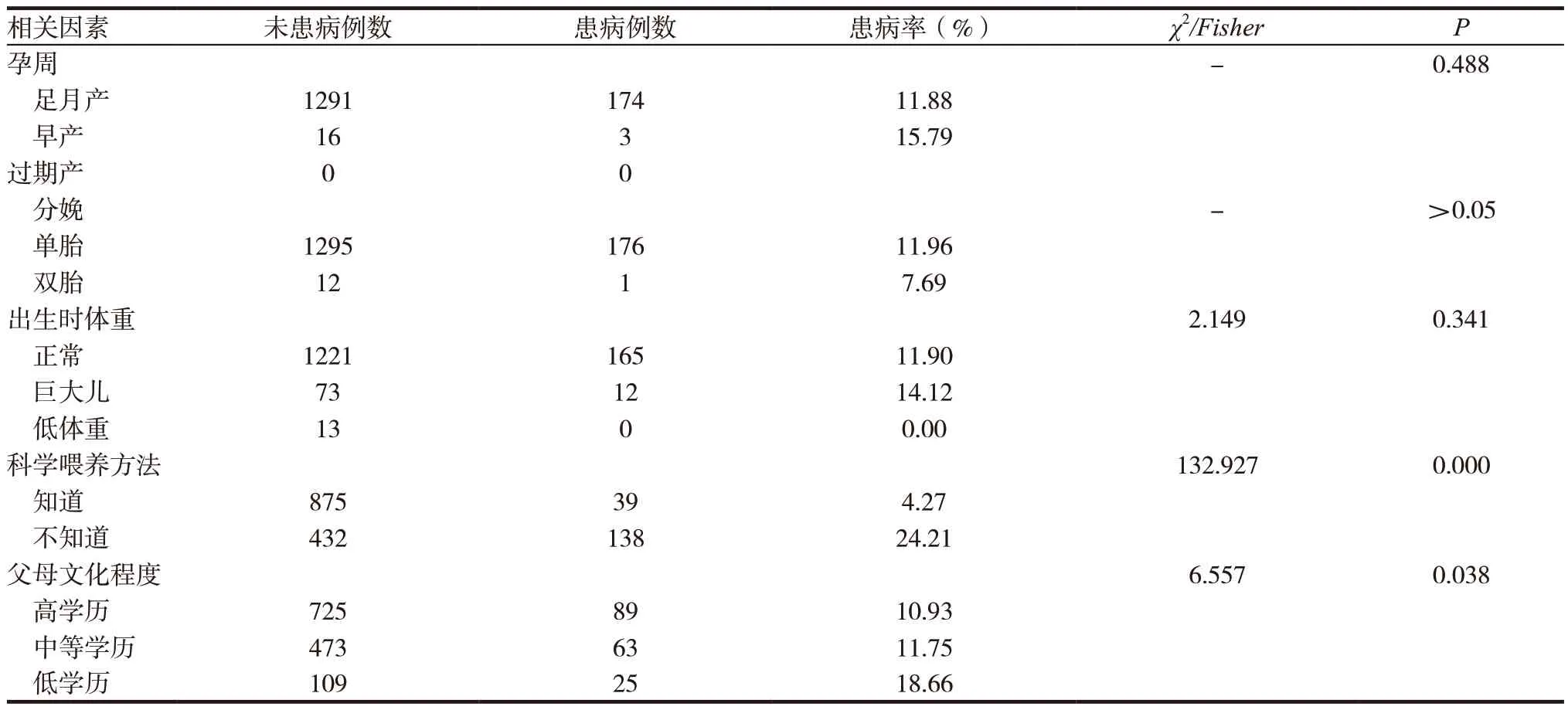

2.4 孕产及家庭因素与婴幼儿发生营养性贫血的的关系

孕产因素中,除婴儿出生时低体重是0 发生,早产和足月产、双胎和单胎间发生营养性贫血情况进行比较,经Fisher确切概率法分析,患病率的差异无统计学意义(P=0.488;P>0.05)。

家庭因素中,父母对婴幼儿的科学喂养方法不知道(或不清楚)者占38.41%(570/1484),发生营养性贫血的占比为77.97%(138/177),知晓程度差的营养性贫血患病率明显高于知晓者(χ2=132.927,P<0.05);父母低学历的家庭远比其他家庭的婴幼儿容易患营养性贫血(χ2=6.557,P<0.05),中等学历家庭和高学历家庭的差异无统计学意义(χ2=0.218,P>0.05)。见表5。

表5 孕产和家庭因素对婴幼儿营养性贫血发生的影响

3 讨论

医学上把营养性贫血分为小细胞性贫血与大细胞性贫血2 种。前者又称缺铁营养性贫血,6 个月~ 1 岁的婴幼儿较常见;后者又称巨幼红细胞性贫血,由于叶酸与维生素B12供给不足引起,多数发生在2 岁以下的幼儿[1]。本研究监测到的177 例营养性贫血均为缺铁营养性贫血。

营养性贫血,尤其是缺铁性贫血(IDA)是全球性的营养缺乏病之一,同样也是我国儿童保健重点防治的“四病”之一[8-9]。有关资料表明,近几年来各地的发病率尚未得到控制,它与人们生活条件的不断提高而形成了强烈的反差,该种疾病在我国有的地区发病率可高达40%左右[10-12]。众所周知,本病对小儿乃至整个儿童时期的生长发育都会带来不良影响,所以预防和及时治疗对婴幼儿的健康生长有着重要的意义。在虹梅社区监测的婴幼儿人群中,非本市户籍的发病水平高于上海市的婴幼儿人群,这可能与人们的喂养习惯有关。分析结果显示,不同的喂养方式导致婴幼儿营养性贫血的患病率各不相同,其顺位(降序)依次为纯母乳喂养、混合喂养和人工喂养。由于母乳中铁含量较低,分娩后4~6 个月是分娩后1 个月的一半[13],母乳中含铁不足,每升人乳中仅含有铁1mg(每天婴儿约哺650~850mL),而婴儿每日需要铁至少6~10mg[14],婴儿在孕期从母体获得的储存铁只能够满足4~5 个月的需要,纯母乳喂养无法满足婴幼儿发育的需求。在婴幼儿的消化道功能逐渐完善时,可以及时、适量为其添加辅食来给予营养支持和补充婴幼儿成长发育需要的营养[15],这充分验证了社区早期添加辅食的婴幼儿患病率远低于其他人群的分析结果。如果没有及时为婴幼儿添加辅食,极易导致多种疾病的发生,其中缺铁营养性贫血是发病率较高的疾病之一[16],这是社区营养性贫血多发于6 个月龄婴幼儿的原因,同样也是纯母乳喂养的婴幼儿患病率高于混合喂养和人工喂养的缘故,与张芳等[17-18]等研究报道的一致,提示喂养因素是营养性贫血发生的关键。

缺铁营养性贫血是可防可治的营养性疾病,只要将膳食搭配得科学合理,帮助孩子建立健康的饮食习惯即可预防此病,但一旦发生缺铁性贫血,必须及时治疗,以免危害儿童的健康[19]。本研究结果显示,部分家长因为不能正确掌握科学的喂养方法,误解或夸大了母乳的优点,没有及时添加辅食并掌握好循序渐进的添加原则,导致了婴幼儿缺铁营养性贫血的发生;而低学历的家长往往是外省来沪务工人员,家长未对婴幼儿的饮食习惯进行关注和培养,辅食添加的质和量不恰当、添加时间不合理等问题造成了能量摄入的失衡,从而导致出现了非本市户籍人群患病率较高的现象,这也验证了家庭因素在预防营养性贫血的重要作用,是营养性贫血发生的根本。因此,加强相关知识的宣传,提高家长的营养知识、喂养态度和喂养技术是预防6个月龄儿童贫血的关键。

婴幼儿期是关注其生长发育和营养补给的关键时期,如果出现营养性贫血现象,将会对其成长和发育造成较大的影响。故应积极做好相关知识的宣教工作,使家长认识到铁缺乏对婴儿的危害和定期监测血红蛋白的必要性;社区卫生服务中心应在多形式健康教育开展的基础上,加强婴幼儿系统保健管理,积极防治婴儿营养性贫血,提高婴幼儿健康水平和生活质量。