我所知道的葛正慧和“四人帮”

2019-10-31盛巽昌

盛巽昌

葛正慧先生(1925-2000),原是上海图书馆一名普通工作人员,因职责是为单位和个人提供图书资料,并为他们解决疑难问题,被称为“单干户”。他的人文学科知识面广,有问必答,有答必准,因此被圈内誉为“活字典”“百科全书”。

葛正慧读书多,尤其是对旧上海的文化和社会了如指掌,因早从报刊中知悉蓝苹其人其事(其实旧上海文化界几无不知她的底细),在“文革”初期,竟也招致嫌疑,江青、张春桥指使在上海的代理人秘密设立了“葛正慧专案组”,通过对他的审讯,想从他嘴里打开缺口,以完成江青几次三番说的“上海图书馆有一批坏人整理我的黑材料”。

江青说:上海图书馆有一批坏人整理我的黑材料

江青相当关注上海,上海是她从事电影走向文艺界的起点。她在上世纪30年代赴延安前夕,就在上海电影界浪迹了几年,也曾参加《狼山喋血记》《王老五》等电影的拍摄,认识了一群文化人,包括田汉、夏衍等人。她为了出风头,请人捉笔在电影戏剧报刊发表报道和照片,本人也化名写作小品。岁月飞逝,时隔三十年,也许在江青早已视为陈迹了,但不料此时却被他人提了出来。

当时江青作为“旗手”已是万众瞩目,光彩夺目,而染上这段经历,她觉得非常显丑,颇为不安。

1967年初,上海图书馆接待了一批青年人,是馆员袁嘉锡先生带进来的,说是要编一册《中国电影四十年两条路线大事记》,他们知道上海图书馆徐家汇藏书楼收藏有大量电影报刊,这是全国包括北京和南京等地所未及的,经袁嘉锡介绍,他们找到葛正慧,因为只有葛正慧熟悉上世纪30年代上海电影和文化。葛正慧也是被“文化大革命”的“革命小将”精神感染,与之合作,积极提供文字资料。袁嘉锡只是引进,他不懂得所谓“四十年路线大事记”是什么,但后来他即被定格为“炮打无产阶级司令部”的“小丑”,关进监狱,长达数年。我想他大概就是江青所说的“上海图书馆有一批坏人”之一吧。

这批青年乃是北京电影学院“红旗兵团”的造反派,他们编的“大事记”,后来确也排印出版了,此书我至今未读过,书中有否提到蓝苹(江青)也不得而知。但因为触及到上世纪30年代上海电影领域,非常敏感的江青必然因触动神经而恼火,于是说:“上海图书馆有一批坏人,整理我的黑材料。”

江青这句话,我们当时没有听到,也没有红头文件和小报刊载,我们当然不知道,包括袁嘉锡和葛正慧。

葛正慧向电影学院“红旗兵团”提供上世纪30年代电影资料,但他不可能也不会直接点名道姓说蓝苹的。以他的治学、处世严谨、小心,更不会道及蓝苹即江青。而他也从来没有与我谈起为提供中国电影四十年两条路线斗争的参与经过。

“文革”初期,当时为批判上世纪30年代所谓文艺黑线,上海有关部门交下编制“四条汉子”著作目录,由复旦大学和上海图书馆两家作了分工,复旦负责编辑周扬、阳翰笙,上海图书馆负责编辑田汉、夏衍。上海图书馆即由葛正慧和我制作,对馆藏的田汉、夏衍著作(书籍、报刊文章、他人报道、评论)分门别类整理成册。我们两人在一个工作室里面对面地工作,葛正慧善于编制专题目录,他从各家藏书、专题目录检索,很少进库房查书,却使此两份目录编制得相当完整。“四人帮”被粉碎后,我结识了于伶先生,于伶先生曾持《夏衍著作目录》赴华东医院探访正在疗养的夏衍。后来他对我说:“夏衍在病床上翻阅了一下,大力称赞说30年代我在上海写了很多影评,还有那么多的书,有的我都记不起来了,谢谢你们为我做了这么多的工作。”

编制田汉、夏衍著作目录,也算是图书馆例行公事,当时葛正慧和我两人都没有想到它竟也会触犯江青这帮人。

那时候进驻上海图书馆领导运动、清理阶级队伍那些人,时常是别有用心来组织诱供,但他们却又都那么投鼠忌器,不敢说出蓝苹(江青)名字:“你看过电影画报没有?”“有没有把那个人的照片给他们介绍?”“有没有人向你说这个人?”他们之所以不敢言明,当然是深畏稍一出口,就是“扩散”、是“炮打”,估计他们的上司也是这样说的。谁都心知肚明。我当然也心知肚明,但我虽爱读书,却在“四人帮”被粉碎前确未看过旧上海的电影书刊,更谈不上“扩散”了。葛正慧也曾被诱供,但他更聪明,从不谈及蓝苹旧事,更未谈向他人扩散。要不然,在上海图书馆,至少是他所在的书目组,很有一批人被罗织成罪。他是一个正直的人。

当时,夏衍、田汉著作目录还未编制结束,正在进行中。一天清晨,葛正慧未准时赶来上班,不知何故,临近午时,进来几个人对工作室进行彻头彻尾的清查,每本书每张纸都一一翻阅。一个工宣队员还对我作了抄身,我也不知道出自何因,后来才得悉是昨晚葛正慧在复兴路家中被捕,家里被大抄一番。参加抄家的工宣队员后来说:“从来没有见过这样的家,室内地板上都是书,东一堆,西一堆,一间四十几平方的住房,进门连寻路都不容易。”

张春橋直接控制“葛正慧专案组”

葛正慧没有通过进驻上海图书馆那些人审讯,就被行使非法的隔离(当时图书馆已在小室中分别关押了八九个人),直接逮捕,出自何因,当时是个谜,上海图书馆任何人都不清楚,直到现在我还觉得仍是个不解之谜,只能猜测是有关方面因他对上世纪30年代电影和文化太熟悉了,害怕他“扩散”,对“无产阶级司令部”不利。当时虽有种说法说是张春桥下的命令,要上海市革委会徐景贤等执行。张春桥对葛正慧相当熟悉,早在解放初,葛正慧就在他直接领导下做过清理、整顿连环画工作,但葛正慧从来没有在我们面前谈及曾与张春桥有交往。葛正慧与姚文元是老相识,也可说是至交。姚文元在上海卢湾区委工作时,常到图书馆向葛咨询。1965年姚文元写《海瑞罢官》的批判文章,因不懂《明史》和海瑞,几次前来面谈讨教,并要葛正慧提供史料线索。葛正慧因此花了很多精力,但却从来不谈和姚文元如何如何。在“文革”灾难期间,也从不找姚文元。这倒也好,当“四人帮”被粉碎后,也没有有关组织找他揭发张春桥、姚文元。须知当年此种调查罗织罪名是形成一股风的。

所谓的“葛正慧专案组”建立了。葛正慧被莫名其妙地关押了五年。

进驻上海图书馆那些清理阶级队伍的人,无权参与和领导,“专案組”似乎是直属于张春桥的。

“葛正慧专案组”设在市公安局。成员有公安局军代表、空四军师政委马志强,组长是空四军的一个王团长,组员有几个营、连级干部,上海图书馆工宣队亦有两人参加,但他们只是管理葛正慧日常起居生活。葛正慧被审问了几天,“专案组”就向上海图书馆提出:葛正慧每次审问,总是滔滔不绝高谈阔论,他们都听不懂,更难笔录;要图书馆派人参加,条件是要能听得懂、记得下葛正慧言语的。他们名义上说得好听,说葛正慧是图书馆的人,应该有图书馆的人参加,其实就是做记录员,于是选了曾与葛正慧一起工作过的吴焱煌先生和我。

马志强非常重视笔录,他要我们各记各的,必须是逐字记录。他说:“犯人不开口,神仙也难办。现在葛正慧能开口,就是好。”他们因没有主题,当然也不敢提问葛正慧有否“扩散”蓝苹、议论蓝苹什么,只是不拘一格,放开让葛正慧讲。每当此时,葛正慧非常起劲,海阔天空、侃侃而谈各门文化知识。有时抑扬顿挫,还像是在讲课、作学术报告。时隔五十年,我印象犹深,至今仍能回忆起几则。

一是在谈起旧中国北方民间住宅时,葛正慧就讲了清朝燕子李三的故事。他说燕子李三能飞檐走壁,那是因为北方的围墙矮小,住家屋顶多连成一片,可以在屋顶上行走;又说为什么屋顶多是平面,因为不仅可以用作晒台,还因为北方雨水少,屋顶不易积水,不像南方屋顶多是斜面,那是因为雨水多的缘故。

有次谈到南京时,说南京有个大功坊,很有名气,记得当时有个营长说我在南京当兵十年,怎么不知道竟还有个大功坊,说来听听。于是葛正慧就介绍:大功坊是朱元璋奖励徐达而建立的。徐达是建立明朝的第一大功臣,朱元璋不但赐他莫愁湖,为他打造中山王府瞻园,还多次表彰他。有人问朱元璋炮打功臣楼,又是怎么一回事?葛正慧当即夸夸其谈。

还有一次说到李鸿章吃狗肉。话题是从上海丁香花园谈起,葛正慧顺着众人兴趣,说李鸿章出访英国时,当时与他并肩作战的“常胜军”领队戈登已死,但戈登家属非常隆重地接待了他,还相赠一只极其名贵的观赏犬。隔了一天,李鸿章遇见戈登家属,表示感谢,说你们赠送的狗味道真不错,原来那只狗已被宰杀后煮食了。

在谈到太平天国和李秀成故事时,葛正慧说,他有补充呢:当年,李秀成写了自述,在上刑场时还写了绝命诗。这诗是当年在南京的澳门茶商从两江总督衙门师爷账本上抄的,接着他就背诵了起来……这使参加审讯的几个营连长佩服不已,说:老葛,你真是有好记性。

葛正慧每天都这样信口开河,讲得相当生动,头头是道,往往是大家都挤在一起听,谁也不觉得他是在瞎扯,又感觉是瞎谈。马志强说:“让他随便谈,里面是可以找到材料的。”他几次关照要我们整理清楚,由他核定上呈。但他后来几次向我们传达:“几次向春桥同志送上,都挨了批评,说是文不对题。”但也没有再向葛正慧逼供诱供,只是也提不出要问什么,要他交待什么问题。他们也是奉命执行。以其昏昏,使人昭昭,现在回想起来,正是令人啼笑皆非,一场自我制造的闹剧。

两个月后,也不提审葛正慧了,我们再也不用往汉口路靠近江西中路那幢商铺楼上去了。葛正慧此人也无影无踪消失了。

葛正慧没有被释放。鉴于他本人无家室子女,上海图书馆全由工军宣队主持,本单位机构难以执行职权。葛正慧到哪里去了,也无人过问,也不可能有人过问。

1971年9月后,军宣队撤走了。

一年后,上海图书馆人事科长余坚几次查询,到上海市公安局找葛正慧。那时,市公安局的军宣队早撤走了,没有留下任何有关葛正慧的去留的任何文字。葛正慧查无此人,下落不明。余坚相当耐心、负责,终于在公安局漕河泾的一个劳改农场找到了他。此时的葛正慧就像被遗弃的孩子,农场只让他每天来吃三餐,让他自找一块地安身。余坚也没有办任何出场手续,也不知道怎么向农场办手续。农场只是说,此人当年就是市局军宣队抛在这里,以后再也无人前来过问。余坚也就顺当地把葛正慧领回来了。

“葛正慧专案组”真是虎头蛇尾,就那么不了了之。他被关押了五年。莫名其妙地抓进去,莫名其妙地被领回来。

葛正慧被领回后,仍在图书馆,一如往常。后来他对我说:“当时他们审讯后,要我交待炮打‘无产阶级司令部的滔天罪行,我实在无话可说,要说是交待‘扩散,我什么‘扩散都没有,从来不说‘蓝苹。可是非要我说,那我只能海阔天空,那是有意在捉弄他们,好让他们去瞎猜瞎想。他们连‘蓝苹两个字都不敢提,我又怎么会中其圈套呢。嘻嘻。”

葛正慧说:蓝喷就是蓝苹,狄克就是张春桥

葛正慧爱书,他的住舍就是一个书库。

在设立“葛正慧专案组”时,他的家彻底被抄了,所有藏书全都用几辆军用卡车运进图书馆,单独安放在四楼一个房间的三四十个大书架上。那时,他们大概已翻过了几遍,没有发现有任何所谓“炮打”书刊,但仍要我与吴焱煌先生浏览。他的藏书非常杂乱,新书绝少,解放前的出版物居多,比如属于周易八卦和民间占卜的书就很多,但在藏书中,独缺三类书:一是马列、斯大林和毛泽东著作,包括当时人人皆有的《毛泽东选集》《毛泽东语录》;二是“文革”时期出版物;三是上世纪三四十年代的电影戏剧等书刊。葛正慧的藏书被抄后,还要他交出提供炮打“黑材料”,但哪里有呢?葛正慧也不作任何交待,确实也很难作交待,无中生有,莫须有,因而马志强几次说他“狡猾”。

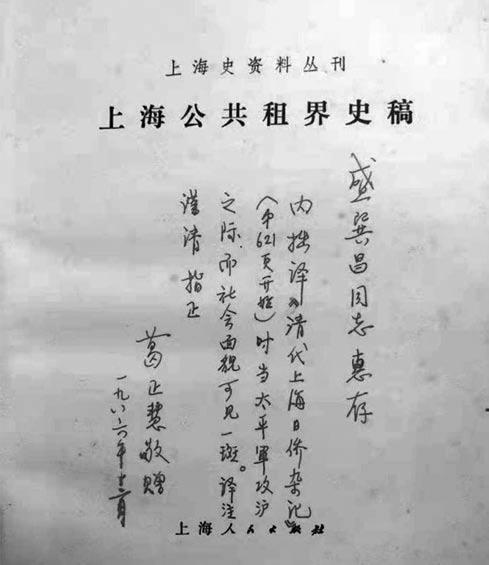

“四人帮”被粉碎后,上海有关方面也奉命搜集江青、张春桥在上世纪三四十年代的著作和报道。我和葛正慧都参加了,即把上海图书馆徐家汇藏书楼的旧报刊、包括已装箱将运往三线的旧报刊亦一一开箱,逐本查找。

葛正慧是向导,在他指引下寻找线索,正是事半功倍。他相当熟悉蓝苹、张春桥早年历史。后来我们编印、送审的著述目录,也是按他所定的。

且说江青艺名“蓝蘋”,那是娱记常见的,但她写小品、散记却另有化名:“蓝喷”。

葛正慧在电影杂志上发现了“蓝喷”的十几篇作品,多是说电影的。他认定此“蓝喷”就是“蓝苹”。

当时写“电影评论”者真不少,但能以进步态势写作的女性,只有两个人,她们用细腻的笔法写作,一个是陈波儿(解放初任中宣部电影局局长,电影《桃李劫》女主角);另一个就是蓝苹了。

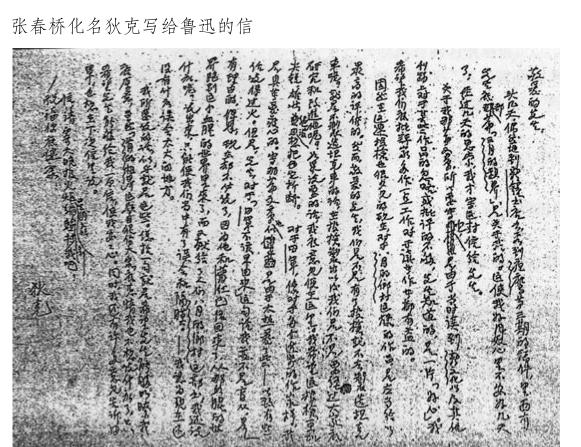

张春桥在上世纪30年代,曾化名“狄克”发表著作,乃是“文革”中由葛正慧捅出来的。

葛正慧什么时候说“狄克”就是张春桥,我不清楚,至少他从未对我说过。后来有猜是在徐家汇藏书楼接触高校大学生然后传出去的,由此引发了1968年4月上海“炮打张春桥”浪潮。

当时,我们为整理所谓文化人笔名、别名,由葛正慧一人编制了作者笔名、别名卡片,他的记忆力特好,从不需要工具书、资料书,就能写出,如鲁迅有五六十个,一气呵成。虽然制作了千余人,但就不提及蓝苹、张春桥,甚至是姚蓬子(姚文元之父),足见他是相当谨慎的。

张春桥是狄克,我还是在“四人帮”被粉碎后知道大概的。葛正慧是从一本非常普通、也是当时从图书馆书库常易看到的、名为《鲁迅先生轶事》的小册子中发现的。这本书是解放初期上海私营出版社出版的,在一篇轶事中,提及了张春桥化名狄克,写文章攻击鲁迅,鲁迅也在《三月的租界》等杂文中批驳了张春桥。寥寥数语而已。

葛正慧是知道张春桥早期在上海底细的,但他守口如瓶。上世纪30年代上海有份《小晨报》,曾发表了一篇《张春桥标点古籍记》的报道,直到“文革”结束,他才揭示于众:

1934年,抗战前夕,上海文化出版界掀起一股“标点古书”风,要青年人沉醉于古书。当时十九岁的张春桥从山东来到上海,参加了由施蛰存主持的“古籍珍本丛书”标点工作。他此时是张静庐开办的上海杂志公司编辑助理,“只因为发表过几篇豆腐干文章,就趾高气扬以为自己是至高无上的大作家了”。为图名利,他利用编辑关系,要来一部《柳亭诗话》和五部《词话》标点。可是他不懂词牌规律,以为旧体诗不是五字句就是七字句,不是四句一绝,就是八句一律。这时,他遇到一首古风,难极了(用五言有余字,用七言字增多)。因为弄不懂,就在原书上打了一个大问号。

为了遮丑,他写信说:“原书有误,请注意。”主编施蛰存一看《柳亭诗话》标点,原来是他把诗篇都点了破句。杂志公司复了一信:“送上大洋三十元,以后则不敢请教了。”

张春桥不以己错,反而恼羞成怒,又复了一信:“标点古书,是市侩行为,早知如此,我也不须加入矣!”

此部《柳亭诗话》经施修订,再行出版,但由于张春桥的标点痕迹,仍未全行更正,多有错误。

(作者为上海社会科学院研究员)