用户人格特质对虚拟社区信息分享行为的影响研究

2019-10-30范哲刘奔

范哲 刘奔

摘 要:[目的/意义]以基本心理需要为中介变量,探索用户人格特质对虚拟社区信息分享行为的影响,对于促进虚拟社区健康可持续发展具有重要意义。[方法/过程]基于大五人格理论和自我决定理论,构建理论研究模型,并借助AMOS软件开展路径分析与中介效应分析,研究分析了人格特质对虚拟社区信息分享行为的影响,以及自主需要、能力需要和关系需要的中介作用。[结果/结论]研究结果表明:外向性、尽责性人格能显著正向影响虚拟社区用户信息分享行为,宜人性人格对浏览行为有正向显著促进作用,开放性人格对发帖行为有正向显著促进作用。此外,研究还发现自主需要、能力需要及关系需要在外向性、尽责性人格和信息分享之间起到不同程度的中介作用。

关键词:虚拟社区;信息分享;信息行为;用户;人格特质;心理学;大五人格理论;自我决定理论

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2019.11.008

〔中图分类号〕G252.0 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2019)11-0069-11

Abstract:[Purpose/Significance]Based on basic psychological needs as intermediaries,this paper explored the effect of personality traits on information sharing behavior in virtual community.The results of the study were of great signifigance in promoting the healthy and sustainable development of virtual communities.[Method/Process]Based on the Five-Factor Model(FFM) and self-determination theory,this paper constructed theoretical research model,developed path analysis and mesomeric effect analysis,researched and analyzed the influence of personality traits on the behavior of information sharing in virtual communities,as well as the intermediary role of autonomous needs,ability needs,and relationship needs.[Result/Conclusion]The results showed that the extraversion and conscientiousness personality could positively influence the information sharing behavior of virtual community users,and the agreeableness personality had a positive and significant effect on the browsing behavior,the openness personality had a positive and significant effect on the posting behavior.In addition,the study also found that autonomy needs,ability needs,and relationships need to play a mediating role in different degrees between the extraversion and information sharing,also played a mediating role in different degrees between the conscientiousness personality and information sharing.

Key words:virtual community;information sharing;information behavior;user;personality traits;psychology;five-factor model;self-determination theory

以微博、各类网络论坛等为代表的虚拟社区是当前网民典型的互联网应用。虚拟社区作为社区成员信息获取、分享和交流的平台,其价值主要通过社区成员的持续使用体现,用户的信息分享是虚拟社区中重要的用户行为,也是使用、参与虚拟社区的重要原因[1]。信息分享行为是网络用户在网络上发现对别人有用且能吸引他人注意力的信息并将这些信息分享给他人的行为[2],黄丽丽等将发布(包括原创与转发)个人拥有(包括自我呈现)或获得的信息(包括知识)的行为统称“信息分享”[3],从行为层面看,虚拟社区的信息分享是包含信息获取与分享的行为,包括诸如浏览、发帖、评论行为。已有研究从不同视角开展虚拟社区用户信息分享行为的动因分析,如Rioux K S将用户分享信息的原因总结为:分享者觉得幫他人利用信息很开心;个人喜欢分享的内容;认为分享方式便利;寻找信息并分享给别人很有趣[4],杨海娟基于规范性压力和社交价值的“推—拉”视角提出微信环境下用户适应性信息分享行为影响因素[5]。梳理相关文献发现,以往研究主要集中于尝试从用户自身的需求与动机(如获得声誉和地位[6]、社会认同[7]、获得存在感或归属感[8-9]、获得愉悦感等积极情绪[10]、交往互动[11]、利他或互惠[9,12]、自我展示[13]等)、用户能力(主要侧重于自我效能感的影响作用)[8,10-11]、分享的情境因素(如虚拟社区功能技术方面[10,14]、社区氛围等社区环境因素[7,11])等方面对虚拟社区信息分享动因进行解释。从研究结论看,动因集中于用户个体因素与用户对于情境的感知,当虚拟社区用户认为自己具有自主分享信息的权利、具备分享信息的能力能够胜任分享行为时,在各种内外部动机与情境因素的制约与激励下发生分享行为;就具体行为表征而言,不同用户因不同因素表现出不同的分享行为倾向,张萃平等认为网络信息分享行为即是网络用户基于某种心理而将自身所拥有的信息借助于网络平台通过特定的方式向外界传播的行为[15],可见,虚拟社区作为高度自治的网络平台,成员的信息分享行为是一项复杂的活动过程,是社会环境感知和心理因素共同作用的结果,是源自用户心理需要的自主性行为。

研究结果表明,个体特征不同的用户在信息分享中的具体表现有所差异[16],用户心理因素会对其心理意愿与实际行为产生影响,人格特质会显著影响用户信息分享行为[17]。李晓娥发现不同性格的人对信息分享的影响不同[18],Nonnecke B等指出害羞、不愿被打扰等个性特征是用户在虚拟社区中不愿分享的影响因素[19],开放性人格被识别为促进虚拟社区知识分享的因素[20]。部分学者研究了人格特质对虚拟社区信息分享行为的影响,Jadin T等结合大五人格特质理论研究了维基百科用户人格特质对信息分享的影响[21],代宝等发现SNS用户的人格特质对其多种信息行为均有显著影响[22],多数研究仅验证了人格特质对用户信息分享行为具有直接影响,也有少数文献从诸如组织信任[23]、社会价值[17]、文化差异[24]以及内在动机[25]等因素探索了其在人格特质和信息分享行为之间的中介或调节作用,侧重于单一的环境感知或用户内部动机等视角开展。自我决定理论认为,个体的发展需要或自主性行为,本质上是心理性的,是与生俱来而非后天形成的,是人类基本的心理需要[26]。因此,人格特质对虚拟社区分享行为的影响,基本心理需要是一个值得考虑的中介变量。现有研究中鲜见文献从用户心理需要的视角探索人格特征与基本心理需要的关系,人格特质(Personality Trait)是用来描述个体综合特质的稳定性指标,多是影响个体心理态度以及其后续所表现出的行为活动的根本因素[27]。在用户人格特质相关研究中,人格结构五因素模型(大五人格理论)是应用最为广泛的人格特质理论之一[28],并被证明具有跨语言、跨评定者和跨文化的稳定性,在维度层面上得到了人格心理学家的广泛接受[29],该模型在本文同样具有适用性。本文将借鉴其人格特质分类,以基本心理需要为中介变量,尝试研究人格特质对虚拟社区信息分享行为的影响,为深入理解影响虚拟社区信息分享因素、构建虚拟社区健康发展的激励机制提供借鉴。

1 理论模型与研究假设

1.1 理论模型构建

人格特质五因素模型将人格特质划分为宜人性(Agreeableness)、开放性(Openness)、外向性(Extraversion)、尽责性(Conscientiousness)和神经质或情绪稳定性(Neuroticism)5个维度[30]。宜人性反映人性中的人道主义方面及人际取向,开放性反映个体对经验的开放性、智慧和创造性,外向性反映个体神经系统的强弱和动力特征[31]。尽责性反映自我约束的能力及取得成就的动机和责任感,情绪稳定性指人的情绪状态随外界或内部条件变化而产生波动的情况[17](为保证低情绪稳定性即神经质人格特质被调查者真实填写问项,本文采用情绪稳定性人格特质进行测量)。在本文中,人格特质是指个体在不同时间或处不同情境下都表现出的某种特质,包括宜人性、开放性、外向性、尽责性和情绪稳定性。

根据自我决定理论,心理需要的满足是维持内部动机和外部动机内化的必要条件[32],定义了人类3种基本心理需要,即自主需要、能力需要和关系需要[33]。自主需要是指能够控制自己的行为,由此产生对于自身行为的主宰以及依据自己意志行事的一种需要,现有研究已从多个角度分析了动机对于信息分享行为的影响,即各种动机促成了用户的“我想做”,发展为用户的自主需要。能力需要是指在与周围环境交互过程中,感知到自己的能力能胜任的需要,其涵义与自我效能感同义[34],自我效能感对于信息分享的影响作用也在许多文献中得以验证,Lin T C等指出自我效能感在信息(知识)分享情境中扮演着重要角色[35],关系需要是指追求一种亲近、亲密的关系以及实现交流和归属于某一群体的需要[26,36],Lin K Y等研究发现用户在社会化媒体中的关系需求满足能促进对其使用的增加[37],用户信息分享时期望获得声誉、地位以及交往互动的动机也是关系需求的体现。

已有研究表明,人格特质影响着用户分享动机,动机是信息分享重要的前因变量[38]。自我决定理论被许多研究者应用到管理领域、教育领域开展研究,验证了基本心理需要能够激发员工工作动机与工作投入,刺激学生的学习动机提升学习效果等,因此,自我决定的3种需要可引导人们形成动机,从而发展出自身有兴趣或需要的自主性行为[33,39]。可以认为,人格特质能够影响基本心理需要能否满足,进而对虚拟社区信息分享行为产生影响。现有文献多将分享行为视为泛化概念开展研究,本文依据用户网络信息行为的过程[3,10,15],对分享行为这一过程进行细化,分为浏览行为、发帖行为和评论行为。本文将基于大五人格理论和自我决定理论构建理论模型,探讨人格特质与虚拟社区用户信息分享行为之间的作用机制。以人格特质为自变量,以浏览行为、发帖行为和评论行为作为因变量,以自主需要、能力需要和关系需要作为中介变量构建理论模型如图1所示。

图1 用户人格特质对虚拟社区信息分享行为影响的理论模型

1.2 研究假设

1.2.1 人格特质与信息分享行为

1)宜人性人格特质

宜人性反映人性中的人道主義方面及人际取向,本质是利他主义,宜人性高的人是善解人意的、友好的、慷慨大方的、乐于助人的,愿意为了别人放弃自己的利益[40]。宜人性高的人对人性持乐观的态度,相信人性本善。Moore K等人指出宜人性特质的用户会因为自己分享了含有不合适内容的信息而感到后悔[41],Ryan T等发现这类用户倾向于在虚拟社区使用信息功能[42],因此,具有较高宜人性的用户往往出于利他等原因更偏好于与虚拟社区成员合作而非进行竞争,他们更倾向于分享信息。据此,提出如下假设:

H1(a/b/c):宜人性对浏览行为/发帖行为/评论行为有正向显著影响。

2)开放性人格特质

开放性反映个体对经验的开放性、智慧和创造性,开放性高的人富有想象力和创造力,好奇,欣赏艺术,对美的事物比较敏感[23]。高开放性的人偏爱抽象思维,兴趣广泛。Cabrera A等研究指出:开放性是知识共享的一个显著的前因变量,高开放性者更愿意分享知识,满足团队对知识获取的需要[20]。因此,在虚拟社区中,高开放性者具有更高的信息分享行为意向,根据计划行为理论,行为意向影响实际行为的发生。据此,提出如下假设:

H2(a/b/c):开放性对浏览行为/发帖行为/评论行为有正向显著影响。

3)外向性人格特质

外向性反映个体神经系统的强弱和动力特征,他们热情、喜欢运动、喜欢刺激冒险,在一个群体当中,他们非常健谈、自信、喜欢引起别人的注意[43]。这些特点决定了高外向性者在虚拟社区中更希望与他人进行交流,也更容易把自己作为信息分享者。万晨曦研究也证实了外向性对知识共享意愿有正向显著影响[44]。据此,提出如下假设:

H3(a/b/c):外向性对浏览行为/发帖行为/评论行为有正向显著影响。

4)尽责性人格特质

尽责性反映自我约束的能力及取得成就的动机和责任感。高尽责性者具有更高的责任感,追求成就,为此他们可能会更愿意帮助他人。Yoo K H等研究指出:高尽责性者表现出更高的知识共享意愿,尽责性对知识共享具有显著性的正向影响[45]。据此,提出如下假设:

H4(a/b/c):尽责性对浏览行为/发帖行为/评论行为有正向显著影响。

情绪稳定性指人的情绪状态随外界或内部条件变化而产生波动的情况,情绪稳定性低的人更容易体验到诸如愤怒、焦虑、抑郁等消极的情绪[46]。他们对外界刺激反应比一般人强烈,对情绪的调控能力比较差,经常处于一种不良的情绪状态下,这些人群往往不愿与他人进行合作。Wang J L等研究发现情绪稳定性用户在虚拟社区上的状态更新更多[47],因此高情绪稳定性可能促进其在虚拟社区中进行信息分享。据此,提出如下假设:

H5(a/b/c):情绪稳定性对浏览行为/发帖行为/评论行为有正向显著影响。

1.2.2 基本心理需要的中介作用

自我决定理论认为人格特质会对人的心理动机产生影响,而基本心理需要会促进或抑制人的行为[19],因此,本文在前人相关研究基础上,基于自我决定理论,将自主需要、能力需要和关系需要作为中介变量,提出如下假设:

H6(a/b/c)~H10(a/b/c):自主需要在宜人性/开放性/外向性/尽责性/情绪稳定性人格和浏览/发帖/评论行为中起中介作用。

H11(a/b/c)~H15(a/b/c):能力需要在宜人性/开放性/外向性/尽责性/情绪稳定性人格和浏览/发帖/评论行为中起中介作用。

H16(a/b/c)~H20(a/b/c):关系需要在宜人性/开放性/外向性/尽责性/情绪稳定性人格和浏览/发帖/评论行为中起中介作用。

2 研究设计与数据收集

2.1 研究设计

本文需要验证人格特质对虚拟社区用户信息共享行为的直接影响与间接影响,借助成熟量表对用户人格特质与分享进行测量,通过问卷调查获取数据,在信效度检验通过后,首先通过路径检验分析人格特质与信息分享行为间直接影响的关系显著性,即验证假设H1~H5;对于间接影响的研究,有学者指出,很多时候两个变量有明显的相关关系是因为中介变量的存在,甚至有时候这两个变量之间的直接相关关系不显著[48],本文理论模型是以基本心理需要的3种需要为中介变量,这3种变量之间是独立的,因而本文中介变量的检验属于并行多重中介效应模型[49]。中介效应模型可以分析自变量对因变量影响的过程和作用机制,可能得到更深入的结果,目前,检验多重中介效应比较好的方法是Bootstrap法[50],本文将采用Bootstrap法检验中介效应分析其间接关系,即验证假设H6~H20。

2.2 变量测量与数据收集

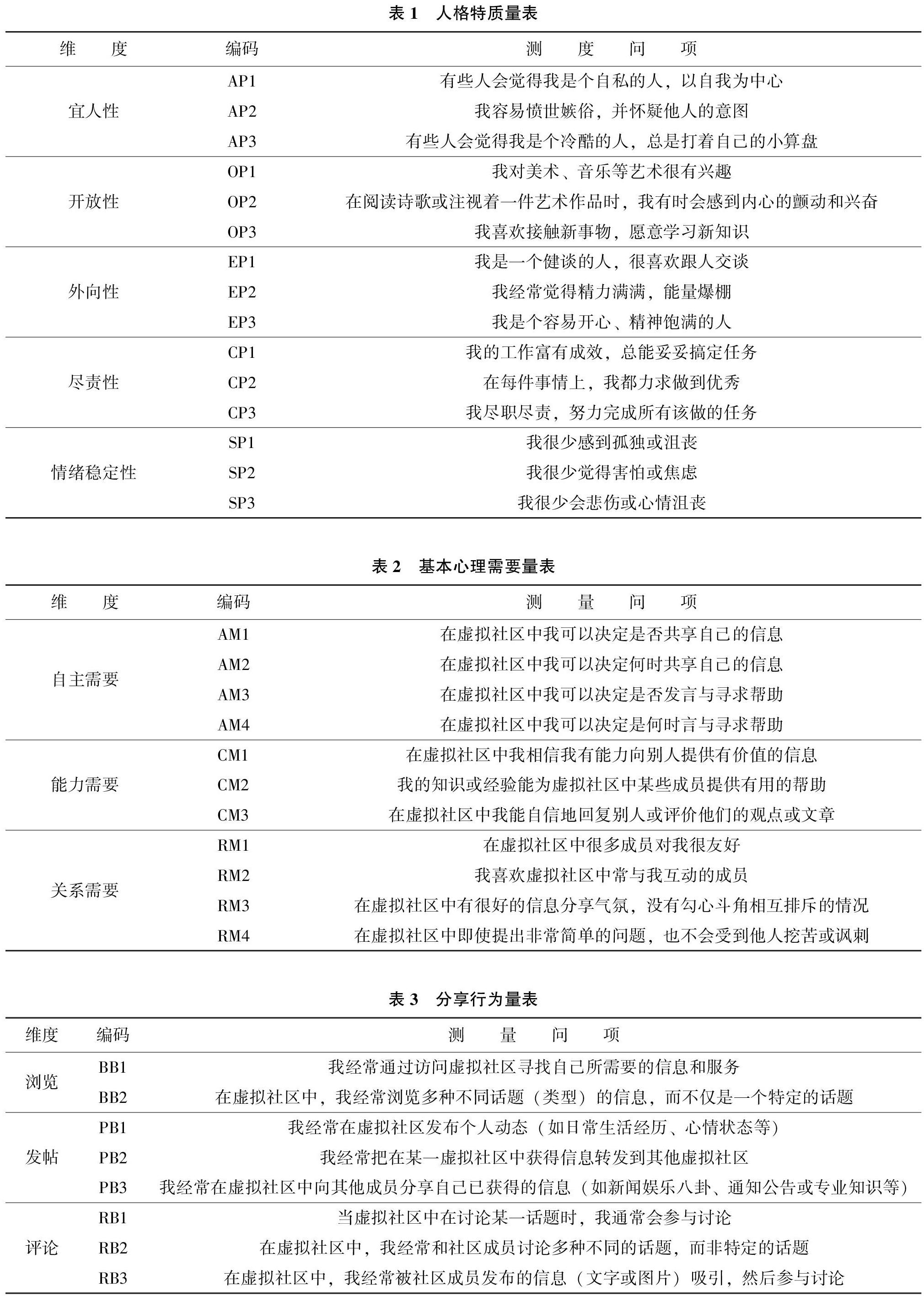

本研究主要涉及5个自变量、3个中介变量和3个因变量的测量。人格特质量表主要参考Hsu B F等编制的简版量表[51]。译为中文后作为本研究中采用的人格特质量表。量表依据人格特质划分为5个维度,如表1所示。基本心理需要包括自主需要、能力需要和关系需要,量表主要参考袁留亮开发的测量量表[52]。基本心理量表如表2所示。参考Deng S等的研究[53]将虚拟社区用户信息分享主要划分为浏览、发帖以及评论3种行为,并依据其使用的量表进行修改,分享行为量表如表3所示。

基于本文研究模型与测量量表设计调查问卷,主要分为3个部分:个人基本信息与信息分享行为基本信息、变量测量问项。问卷除基本信息外,量表测量问项均采用Likert五点评分量表(1~5代表非常不同意—非常同意)。本研究在问卷星平台采用网络匿名方式总计28天共回收366份问卷,经筛选得到326份有效问卷。

通过对样本的描述性统计分析显示,性别比例均衡(男女比例接近1∶1);样本年龄结构基本涵盖了青少年、中年及老年群体,其中20岁以下人群占14.42%,21~30岁人群为主体达51.84%,31~40歲人群占22.70%,40岁以上人群占11.04%;样本群体学历中涵盖了高中及以下(8.59%)、专科(24.54%)、本科(56.44%)、研究生及以上(10.43%);职业分布包含了学生、党政机关事业单位、企业/公司、自由职业者、农村外出务工人员、退休以及无业/下岗人群;样本的整体结构与中国互联网网民发展趋势相契合。此外,被调查的样本用户使用的虚拟社区类别涉及微博、微信朋友圈、QQ空间、群聊或讨论组、贴吧、知乎、天涯社区、豆瓣小组、果壳网、人大经济论坛、小木虫论坛、百度百科、丁香园论坛等,涵盖了医疗、科技、经济、管理等学科具有社交、学习、综合功能的虚拟社区,从使用程度看,有54.91%的样本用户每天信息分享行为(浏览、发帖、评论)达1小时以上,符合当前大多数互联网用户的行为规律。综上,本研究样本具有典型性和代表性,有利于本文的假设检验。

2.3 信度效度检验

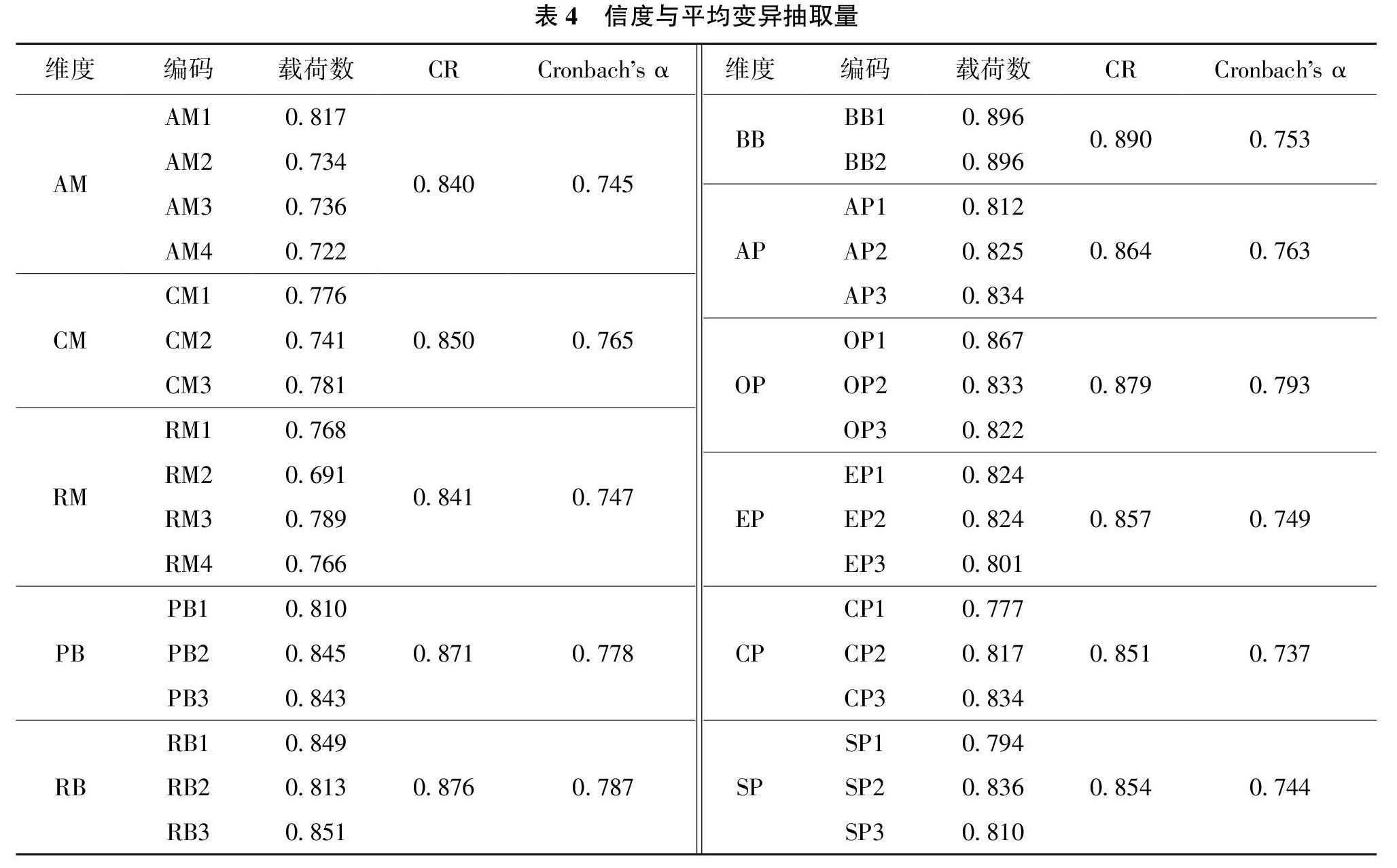

本研究Cronbachs α及CR值分析各变量的信度如表4所示。问卷总体以及各维度量表信度系数Cronbachs α与建构信度CR均大于0.7,因此本问卷具有良好的信度。

效度检验结果如表5所示,各变量之间的相关系数均小于对应的AVE平方根。因此本问卷的区分效度符合要求。

综上,本研究问卷具有良好的信效度。

3 数据分析

3.1 人格特质与信息分享行为间直接影响的关系显著性验证 通过AMOS软件对人格特质与信息分享行为之间的直接影响进行路径分析,模型拟合度结果如表6,除AGFI为0.8~0.9之间为可接受外,其余拟合结构均理想,模型整体拟合效果较好。路径系数的结果如表7。

由表可知:宜人性显著正向影响浏览行为(H1(a)假设成立),但与发帖、评论行为的关系不显著(H2(b,c)假设未得到支持),开放性显著正向影响发帖行为(H2(b)假设成立),开放性与浏览行为和发帖行为的影响关系不显著(H2(a,c)假设未得到支持);外向性和尽责性显著正向影响信息分享行为(H3、H4假设成立);情绪稳定性对信息分享行为影响不显著(H5假设未得到支持)。

3.2 中介效應分析

中介效应分析是验证基本心理需要即自主需要、能力需要及关系需要是否在人格特质与信息分享行为之间起到中介作用。通过AMOS中Bootstrap(数据自抽样)法检验自主需要、能力需要及关系需要的中介效应显著性。中介效应可通过分析总效果、直接和间接效果的置信区间进行判断,其中Lower Bounds和Upper Bounds分别为置信区间上下限,当总效果置信区间不含0时,可进行中介效应检验,此时若平均间接效应的置信区间不含0,说明中介效应存在,中介效应存在时,当直接效应的置信区间不含0,说明起部分中介作用,而当直接效应的置信区间含0时,说明起完全中介作用。经检验,3种基本心理需要在宜人性、开放性、情绪稳定性人格与3种分享行为之间中介效应总效果均不满足要求(总效果置信区间包含0),故开展中介效应检验时忽略这3种人格特质。表8~10列出了3种心理需要作为中介变量的中介效应检验结果。

3种基本心理需要在宜人性、开放性、情绪稳定性人格与信息共享行为之间无中介作用,即假设H6、H7、H10、H11、H12、H15、H16、H17、H20不成立;自主需要在外向性人格与浏览、发帖、评论行为之间以及尽责性人格与浏览、发帖、评论行为之间起部分中介作用,即假设H8、H9成立;能力需要在外向性人格与浏览、评论行为以及尽责性人格与浏览、评论行为之间起部分中介作用,即假设H13(a/c)、H14(a/c)成立;关系需要在外向性人格和浏览、发帖、评论行为之间以及尽责性人格与浏览、发帖、评论行为之间起部分中介作用,即假设H18、H19成立;能力需要在外向性人格与发帖行为之间以及尽责性人格与发帖行为之间的间接效应置信区间包含0,表明无中介效应,即假设H13(b)、H14(b)不成立。

4 结果讨论

4.1 人格特质与信息分享

研究结果表明:除情绪稳定型人格特质人群与信息分享的不同行为均无显著关系外,其他4种人格特质对虚拟社区信息分享行为会产生不同影响。虽然国外有部分文献发现情绪稳定性人群与信息分享之间无显著关系,但国内也有研究者指出因虚拟社区感知压力小使低情绪稳定性人群更愿意发生分享行为[54],本文发现情绪稳定性人格与信息分享无相关可能是因为虚拟网络已发展为当下用户生活的重要组成部分,虚拟社区的随意、匿名等特性正逐渐消失,使情绪稳定性人格人群与信息分享之间的关系不再显著;宜人性人格对浏览行为有正向显著促进作用,而对发帖和评论行为无显著促进作用,表明高宜人性人格用户在虚拟社区中更多倾向于浏览信息而不是参与互动或讨论;虚拟社区中,发帖及评论行为伴随着自身价值观点的表达,这很可能会因与其他成员价值观点的不一致产生争论,而这显然是与宜人性用户友好、善解人意的特征相悖,因此宜人性人格用户更倾向于浏览信息。高开放性人格用户在虚拟社区中更倾向于发帖,而其对浏览和评论行为的影响却不显著,高开放性人格用户富于想象,乐意尝试新事物,因此更倾向于发帖来表达自己的想法,浏览行为被视为墨守成规的行为,并未表现出显著性。此外,外向性、尽责性人格能显著影响虚拟社区用户的浏览、发帖与评论行为,且外向性人格对信息分享的影响效果整体强于其他各人格特质,这与外向性人格个体更喜欢积极与他人交流互动,尽责性人格个体愿意为了协调完成团队任务分享自己的信息[43]这些特征基本一致。

总体来看,用户人格特质显著影响信息分享行为,这与之前大多数研究者的研究结论基本一致[21],但也存在一些差异,如宜人性和开放性人格分别仅与浏览、发帖行为显著,这些差异的可能解释是信息分享过程中不同类型行为的特征属性,浏览、发帖以及评论行为出现的动因、产生的行为效果各异,因而表现为不同人格特质对不同分享行为的影响效果与泛化信息分享行为研究结论之间的差异。

4.2 基本心理需要的中介作用

根据分析结果,基本心理需要在外向性、尽责性人格与信息分享行为之间起到部分中介作用,对其他人格特质与信息分享行为之间无中介作用。具体来看,除能力需要在外向性、尽责性人格与发帖行为之间无显著中介作用外,自主需要、能力需要与关系需要在外向性、尽责性人格与信息分享之间均起中介作用。

就中介作用而言,能力需要在外向性、尽责性人格与信息分享行为之间的中介作用均要明显强于自主和关系需要的中介作用,这说明这两类人群对于能力胜任的感知需要更为强烈。高外向性特质人群均具有较好人际关系的固有属性,在分享行为时关系需要对于他们而言可能反而并不是最迫切的需要动机,他们可能更多的是考虑如何维持和提升这种人际关系,因而在虚拟社区获得自我效能感这类能力需要即是他们更需要的,因此,能力需要在外向性人格与信息分享之间成为中介作用最强的心理需要变量。尽责性人群具有踏实、负责、可靠的特质,他们常会出于责任感期望自身具备各种能力在虚拟社区中分享有益的信息,因此,能力需要也成为这类人群分享信息的重要中介变量。此外,自主需要和关系需要在尽责性人格人群与信息分享行为中间的中介作用较外向性人群更高,这可归因于尽责性人群的责任心因素,在虚拟社区中充分发挥自身能量、构建好的社交关系。

基本心理需要在宜人性、开放性以及情绪稳定性人群与信息分享行为之间的中介作用未体现,这说明宜人性、开放性人格个体在分享信息行为受到人格特质的影响,但并非出于基本心理需要,而情绪稳定性人群信息分享行为的影响因素还待于进一步研究发现。高宜人性个体往往乐于助人、善解人意、亲和力强,他们对人性所持的乐观态度,因此他们对自己的自我需求、能力和社区关系持积极乐观态度,同时,根据样本描述性统计分析,虚拟社区用户多数使用微博、微信朋友圈等一类社交性质的虚拟社区。在社交类社区中,健谈、自信等特质是拉近成员关系的基础,而宜人性特质也是维持这种成员关系和展示良好形象的保障,这就使得基本心理需要在分享行为时未表现出显著中介作用。开放性人格仅与分享行为有直接关系,而基本心理需要无中介作用,可能是因为他们感情丰富,乐于接受新事物、新知识的特质,使他们乐于分享,但并非出自于自主或能力提升及其关系发展的需要。

5 结 语

本文借鑒大五人格理论、自我决定理论,构建了用户人格特质对虚拟社区信息分享行为影响的理论模型,从基本心理需要视角分析虚拟社区用户信息分享行为的机理,丰富了信息分享的研究成果。文章通过中介效应分析结果发现:虚拟社区用户人格特质显著影响着用户的信息分享行为,由于本文将信息分享行为分为浏览、发帖、评论3个不同阶段具体行为开展研究,其结果与已有研究成果总体一致,但也存在一定差异性;同时,基本心理需要的中介作用,可以用来解释虚拟社区人格特质影响信息分享行为的作用机理,具体而言,基本心理需要在外向性人格、尽责性人格与信息分享行为之间发挥部分中介作用,不同心理需要对这两种人格特质人群各分享行为的作用效果存在差异。

本文研究虽分析了人格特质对虚拟社区信息分享行为的影响以及需要动机的中介作用,但并未具体分析人口统计变量对信息分享行为可能产生的影响,同时未来研究中,可进一步探索不同人格特质用户信息分享行为的深层次动因机理,如影响情绪稳定性人格个体开展信息分享行为的其他动机因素等。

参考文献

[1]Park N,Kee K F,Valenzuela S.Being Immersed in Social Networking Environment:Facebook Groups,Uses and GratifiCations,and Social Outcomes[J].Cyberpsychology & Behavior the Impact of the Internet Multimedia & Virtual Reality on Behavior & Society,2009,12(6):729-733.

[2]Rioux K.Sharing Information Found for Others on the World Wide Web:A Preliminary Examination[J].Proceedings of the Asis Annual Meeting,2000,(37):68-77.

[3]黄丽丽,冯雯婷,瞿向诚.影响虚拟社群信息分享的因素:多层分析视角[J].国际新闻界,2014,(9):20-34.

[4]Rioux K S.Information Acquiring-and-Sharing in Internetbased Environments:An Exploratory Study of Individual User Behaviors[D].Ph.D.dissertation,The University of Texas( Austin),2004.

[5]杨海娟.微信环境下用户适应性信息分享行为影响因素研究——基于规范性压力和社交价值的“推—拉”视角[J].情报科学,2017,(8):134-140.

[6]Wasko M L,Faraj S.Why Should I Share?Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice[J].Mis Quarterly,2005,29(1):35-57.

[7]Chiu C M,Hsu M H,Wang E T G.Understanding Knowledge Sharing in Virtual Communities:An Integration of Social Capital and Social Cognitive Theories[J].Decision Support Systems,2006,42(3):1872-1888.

[8]Wasko M L,Faraj S.Why Should I Share?Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice[J].Mis Quarterly,2005,29(1):35-57.

[9]Munar A M,Jacobsen J K S.Motivations for Sharing Tourism Experiences Through Social Media[J].Tourism Management,2014,43(8):46-54.

[10]李枫林,周莎莎.虚拟社区信息分享行为研究[J].图书情报工作,2011,55(20):48-51.

[11]Kim J,Lee C,Elias T.Factors Affecting Information Sharing in Social Networking Sites Among University Students[J].Online Information Review,2015,39(3):290-309.

[12]张岌秋.虚拟社区信息获取与信息共享意愿和行为的实证研究[J].情报科学,2015,33(8):59-64.

[13]王成顺.大学生微信朋友圈信息分享过程的探究[D].北京:中国青年政治学院,2016.

[14]Chai S,Kim M.A Socio-Technical Approach to Knowledge Contribution Behavior:An Empirical Investigation of Social Networking Sites Users[J].International Journal of Information Management,2012,32(2):118-126.

[15]张萃平,王兴琼.网络信息分享行为研究综述[J].重庆工商大学学报:社会科学版,2018,35(5):94-102.

[16]姜雪.虚拟社區信息分享行为的影响因素研究综述[J].图书馆学研究,2014,(10):18-24.

[17]李小山,徐宁,张建新,等.本土化人格特征与知识分享行为的关系探讨——自我效能感和社会价值的中介作用[J].心理学探新,2015,35(2):153-157.

[18]李晓娥.SNS社交网站信息分享行为的影响因素研究[J].媒体时代,2011,(4):18-21.

[19]Nonnecke B,Preece J.Why Lurkers Lurk[C]//US:AMCIS 2001 Proceedings,2001:294.

[20]Cabrera A,Collins W C,Salgado J F.Determinants of Individual Engagement in Knowledge Sharing[J].International Journal of Human Resource Management,2006,17(2):245-264.

[21]Jadin T,Gnambs T,Batinic B.Personality Traits and Knowledge Sharing in Online Communities[J].Computers in Human Behavior,2013,29(1):210-216.

[22]代宝,刘业政.SNS用户信息行为的影响因素研究综述[J].情报科学,2016,34(6):170-176.

[23]赵君.人格特质对知识共享的影响:以组织信任为中介变量[J].情报理论与实践,2013,36(5):34-38,44.

[24]刘蕤,田鹏,王伟军.中国文化情境下的虚拟社区知识共享影响因素实证研究[J].情报科学,2012,(6):866-872.

[25]宗利永,庄子匀,陈敬良.人格特质对虚拟社区知识共享的影响:以内在动机为调节变量[J].科技和产业,2016,16(5):41-46.

[26]张剑,张微,宋亚辉.自我决定理论的发展及研究进展评述[J].北京科技大学学报:社会科学版,2011,27(4):131-137.

[27]Costa P T.Normal Personality Assessment in Clinical Practice:The NEO Personality Inventory.[J].Psychological Assessment,1992,4(1):5-13.

[28]Costa P T.McCrae R R.Four Ways Five Factors Are Basic[J].Personality and Individual Differences,1992,13:653-665.

[29]王孟成,戴晓阳,姚树桥.中国大五人格问卷的初步编制Ⅲ:简式版的制定及信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2011,19(4):454-457.

[30]Gosling S D,Rentfrow P J,Swann W B,et al.A Very Brief Measure of the Big-Five Personality Domains[J].Journal of Research in Personality,2003,37(6):504-528.

[31]张琛.人格五因素模型的本土化进程[J].当代教育实践与教学研究,2017,(3):264.

[32]沈彩霞.儿童心理需要满足对网络行为及情感体验的影响:自我决定理论的视角[D].北京:北京师范大学,2013.

[33]Laguardia J G,Ryan R M,Couchman C E,et al.Within-person Variation in Security of Attachment:A Self-determination Theory Perspective on Attachment,Need Fulfillment,and Well-being[J].Journal of Personality and Social Psychology,2000,79(3):367-384.

[34]张博,赵一铭,乔欢.基于自我决定理论的用户参与协同知识生产的动机因素探究[J].现代情报,2016,36(9):95-100.

[35]Lin T C,Huang C C.Understanding Knowledge Management System Usage Antecedents:An Integration of Social Cognitive Theory and Task Technology Fit[J].Information & Management,2008,45(6):410-417.

[36]恽广岚.动机研究的新进展:自我决定理论[J].南通大学学报:教育科学版,2005,21(3):38-41.

[37]Lin K Y,Lu H P.Intention to Continue Using Facebook Fan Pages from the Perspective of Social Capital Theory[J].Cyberpsychology,Behavior,and Social Networking,2011,14(10):565-570.

[38]李芹.微信用户分享动机研究[D].重庆:西南大学,2015.

[39]Ryan R M,Deci E L.Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation,Social Development,and Well-being[J].American Psychologist,2000,55 (1):68-78.

[40]Wang J L,Jackson L A,Zhang D J,et al.The Relationships Among the Big Five Personality Factors,Self-esteem,Narcissism,and Sensation-seeking to Chinese University Students Uses of Social Networking Sites(SNSs)[J].Computers in Human Behavior,2012,28(6):2313-2319.

[41]Moore K,McElroy J.The Influence of Personality on Facebook Usage,Wall Postings,and Regret[J].Computers in Human Behavior,2012,28:267-27.

[42]Ryan T,Xenos S.Who Uses Facebook?An Investigation Into the Relationship Between the Big Five,Shyness,Narcissism,Loneliness,and Facebook Usage[J].Computers in Human Behavior,2011,27(5):1658-1664.

[43]Barrick M R,Stewart G L,Neubert M J,et al.Relating Member Ability and Personality to Work-team Processes and Team Effectiveness[J].Journal of Applied Psychology,1998,83(3):377-391.

[44]万晨曦.虚拟社区用户个性对知识共享意愿的影响研究[D].福建:华侨大学,2016.

[45]Yoo K H,Gretzel U.Influence of Personality on Travel-related Consumer-generated Media Creation[J].Computers in Human Behavior,2011,27(2):609-621.

[46]孫晓晨.基于用户人格特质的信息贡献行为模型及其可视化研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2017.

[47]Wang J L,Jackson L A,Zhang D J,et al.The Relationships Among the Big Five Personality Factors,Self-esteem,Narcissism,and Sensation-seeking to Chinese University Students Uses of Social Networking Sites(SNSs)[J].Computers in Human Behavior,2012,28(6):2313-2319.

[48]荣泰生.AMOS与研究方法(第2版)[M].重庆:重庆大学出版社,2010.

[49]Mackinnon D P,Fairchild A J,Fritz M S.Mediation Analysis[J].Annual Review of Psychology,2007,58(58):593.

[50]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[51]Hsu B F,Wu W L,Yeh R S.Personality Composition,Affective Tie and Knowledge Sharing:A Team Level Analysis[C]//Management of Engineering and Technology,Portland International Center for.IEEE,2011:2583-2592.

[52]袁留亮.基于自我决定理论的QQ学术群知识共享意愿实证研究[J].情报杂志,2013,32(6):153-156.

[53]Deng S,Lin Y,Liu Y,et al.How Do Personality Traits Shape Information-sharing Behaviour in Social media?Exploring the Mediating Effect of Generalized Trust[J].Information Research,2017,22(3):763.

[54]郭颖,娄策群.人格特征对大学生微信用户信息交流行为的影响[J].情报科学,2016,34(9):49-54.

(责任编辑:陈 媛)