浅谈食藻虫在泰康浜水生态修复工程中的应用

2019-10-30

(无锡市城市防洪工程管理处,江苏 无锡 214031)

随着我国经济持续发展,在长三角等人口密度高的经济发达地区,环境承载压力也日益加重。“十三五”以来,无锡市委市政府认真贯彻习近平生态文明思想,统筹抓好污染防治、环境保护、绿色发展各项工作,特别是在水生态文明建设方面,不断加大科技治水力量,“食藻虫控藻引导水体生态修复技术”在滨湖区多条河道生态修复中被采用,并取得良好效果。

1 项目概况

泰康浜位于无锡市滨湖区梁溪河畔的蠡溪苑景区内,“泰康浜水生态修复工程”共分为两期实施,一期对泰康浜(为断头城市排涝内河,位于芙蓉池东侧,北起泰康苑,南至梁溪河,北侧断头,南北流向汇入梁溪河,平均水深2m,全长170m,面积约2200m2,正常情况下从梁溪河补水,汛期向梁溪河排水)实施;二期对芙蓉池(为半封闭景区景观湖泊,位于蠡溪西苑正中心,水深约1~2m,总水域面积约8880m2,东西水域分别与泰康浜和永康浜以软围隔相连,存在少量水体交换)实施。项目平面位置见图1。

图1 泰康浜-芙蓉池平面位置示意图

整治前两处水体主要存在如下问题:

a.水体流动性差。两处水体为断头浜或半封闭景观湖泊,整体流动性较差,水体自净能力较弱,且富营养化严重,水体透明度低。

b.水质不稳定。两处水体水质时好时坏,不能稳定达标,受下游引水源头梁溪河的影响,NH3-N、TP等时有超标。

c.水体景观效果差。两处水体河畔空间较好,但水体总体浑浊,透明度较低,部分挺水植物生长过密,影响整体视觉效果。

d.水体内沉水植物缺失,生物多样性差,生态系统不完整,导致水体生态失衡。

2 技术原理

“食藻虫”由一种大型枝角类浮游动物——大型蚤(Daphniamagna)驯化而来,其本身是鱼类喜食的一种“鱼虫”,经过吃蓝绿藻习性驯化、提纯和复壮后,具有野外生存能力强、体型大、抗藻类毒素能力强等特点。食藻虫以水中藻类、有机颗粒等为食,每天可吞噬数十倍于自身体积的藻类,并能有效消化所摄食的水体中藻类(蓝藻、铜藻、绿藻、微囊藻等),使水中藻类大幅降低,失去种群优势。因此广泛应用于引导富营养化水体的水生态修复技术中。

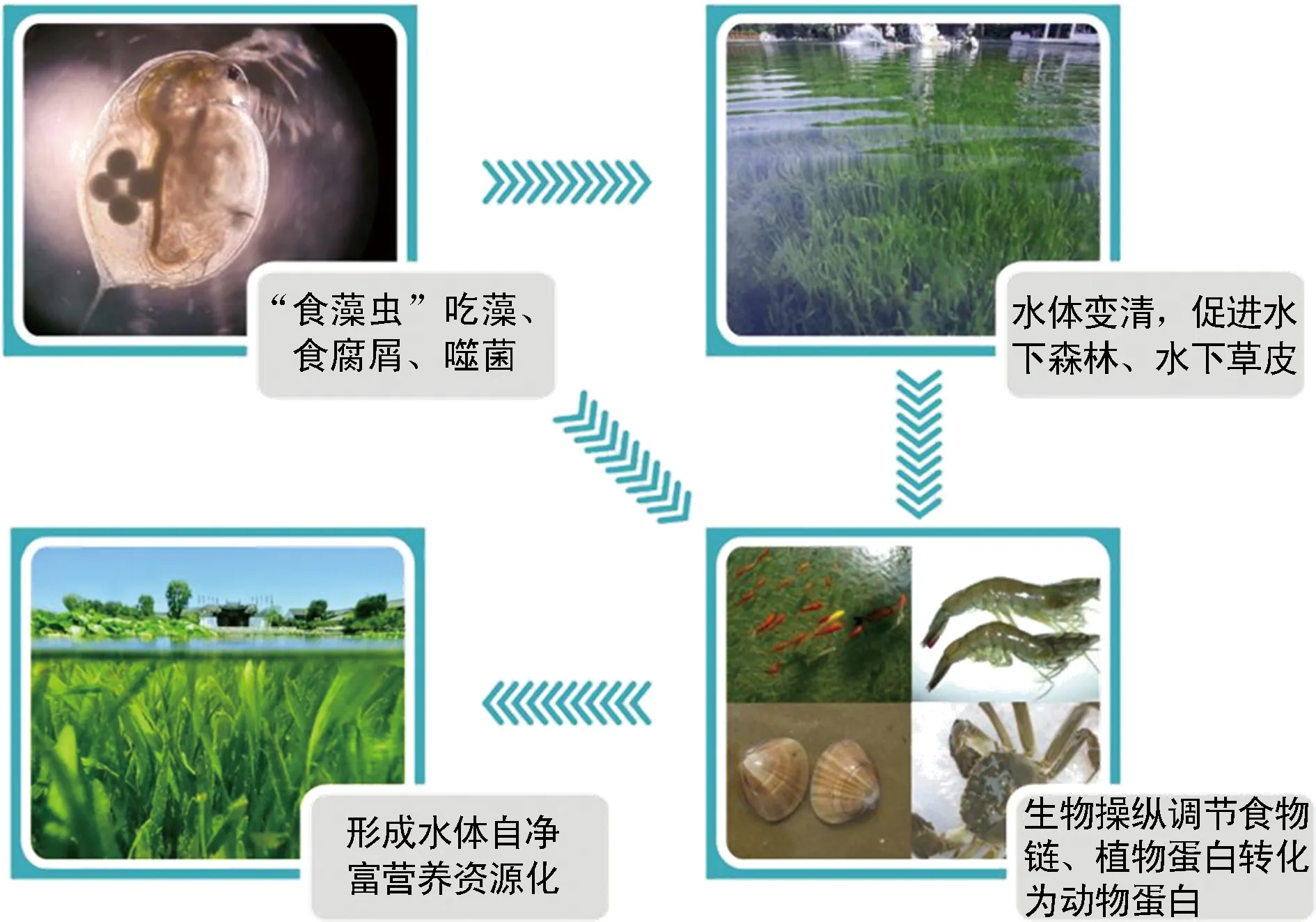

食藻虫控藻引导水体生态修复技术步骤原理如下:

a.食藻虫摄食消化水体中的藻类、有机颗粒和悬浮物,同时产生弱酸性的排泄物,进一步抑制水体中藻类的生长[1]。

b.水体中藻类和悬浮物减少消失后水体透明度增加,光照可进入水底,促进水体底部沉水植物的生长,沉水植物与食藻虫可形成良好的共生关系[2]。

c.沉水植物不但能吸收水体中大量的氮、磷,减轻水体富营养化状况,还能促进氮的硝化-反硝化反应,逐渐成片长满水底后,可防止底泥的再悬浮,提高水体生态自净能力。

d.水生植被恢复后,有益微生物向底泥扩散,促进底泥氧化还原电位升高,形成有利于水生昆虫和底栖生物生长的环境[3]。在水生植物共生作用下,底泥中的氮、磷等有机物将被封存,生态链逐步恢复自净功能。

e.再逐步向水体中引入高级水生动物(螺、贝、鱼、虾类等),通过它们将食藻虫和部分水生植物慢慢摄食,利用食物链转移水体中的氮和磷,从源头彻底减少造成水体富营养化的物质,维持水质长久稳定。

技术原理见图2。

图2 食藻虫控藻引导水体生态修复技术原理

3 实施方案

3.1 技术路线

2017年5月至2018年4月,分两期先后对泰康浜和芙蓉池运用“食藻虫控藻引导水体生态修复技术”进行生态修复,工艺技术路线如下:

a.施工前期基础调查:施工前对项目水体的水文、水质、污染源等进行详细调研,找出水体污染的主要原因,因地制宜合理安排控源截污方案,在水体内源、外源污染全面控制到位的基础上,开始制定水体生态修复方案。

b.对底泥进行活化处理:采用微生物制剂活化改良底泥微生态系统,为水生植物生长创造良好条件。

c.食藻虫控藻引导水体生态修复技术系统构建:

修复沉水植物生态:底泥完成活化、生态修复后,种植沉水植物,利用植物的光合作用提高水中DO含量,为后续水生动物的投放打好基础。

投放食藻虫:完成沉水植物种植后,立即投放食藻虫,通过食藻虫大量摄食水中藻类、有机悬浮物等,短时间内迅速提高水体透明度,增加水体透光度,创造有利沉水植物快速生长的条件,防止藻类在沉水植物还未茂盛生长时大量繁殖。

构建底栖动物群落:大型底栖动物是维系水生态系统结构和功能的重要组成部分,也是影响水生态系统健康与功能的重要水生生物。不但能提高前期生态修复的净水效果,而且能促进修复后的水生态系统保持稳定。

构建食物网:鱼类的调控是水生态修复成败的关键之一,因此,为了有效控制野生杂鱼对生态系统的负面影响,必须构建健康的食物网结构,同时兼顾景观效果,投放部分肉食性鱼,以达到促进水生态系统平衡与稳定的目的。

d.后期生态系统维护管理:修复水体的生态系统基本平衡稳定后,还需加强维护与管理,主要包括日常清洁、相关设备维护、调节食物链、优化生态系统等。

3.2 施工过程

施工前先做好现场勘察、水电接入、设备进场等施工准备工作。集中施工期在清塘干河后主要进行曝气装置安装(泰康浜安装罗茨风机并铺设曝气管道;芙蓉池安装涌浪机和浮水泵)、生态溢流坝搭建(芙蓉池西南角与西北角)、底泥活化等工作;随后少量放水进行沉水植物种植,并投放食藻虫,逐步增高水位后进行浮叶植物种植。主体施工期完成后进入生态系统调试期,根据水质情况投放水生动物,并监测水生态系统状态。施工流程见图3。

图3 施工流程

3.2.1 前期工程

在水生态系统修复前,对水体水深、土著水生植物等情况进行详细调查,清除水面枯枝落叶、碎屑漂浮物等垃圾,并对水体内鱼类进行清理,为生态治理的可控性提供条件。

3.2.2 曝气增氧工程

曝气增氧是水体修复中增加水中溶解氧非常重要的一环,也是微生物生存、繁殖的基本条件。使水体中含有足够的溶解氧,能提高水体氧化还原电位,促进生态系统的恢复,同时涌浪机和浮水泵还能有效提升水体景观效果。考虑泰康浜为狭长断头浜的实际情况,安装功率为3kW的罗茨风机一台,并铺设长度170m的曝气管道,确保整个水体均能有较充分的曝气增氧效果;芙蓉池为类似方形的景观水体,选择安装功率为1.5kW的涌浪机和浮水泵各2台,可兼顾水体复氧需求与工程景观需要。

3.2.3 生态溢流坝构建

为减少外围水域的漂浮杂物和植株残枝对施工水域的影响,阻挡外围水体中食草性鱼类对被修复水体生态系统的破坏,防止系统内的食藻虫流失或被外来物种蚕食,防止系统内大型水生动物的外窜流失,必须对被修复水体与外围水域连接处采取相应措施,营造相对封闭的环境。结合现场实际,本次修复方案在芙蓉池与永康浜、梁溪河连接处分别设置生态溢流坝(位置见图1)。坝上布置挺水植物,两侧为生态浮岛,降低外围水域对项目水体的水力冲击,同时实现对外围水域流入污染物的初步削减,提高项目水体生态系统的稳定性(坝体结构见图4)。

图4 生态溢流坝结构图

3.2.4 底泥活化改良

根据底泥现状及沉水植物所需环境特点,对底泥进行活化处理,其目的是改善底质酸碱度,建立有益微生物群落。用于底泥活化的微生物制剂包括以下三类:ⓐA类微生物系统——光合细菌;ⓑB类微生物系统——氨氧化细菌及硝化细菌;ⓒC类微生物系统——反硝化细菌。泰康浜投放132L(含ABC类),芙蓉池投放444L(含ABC类)。投放前先排干原有河水露出底泥,根据实际情况,如底泥淤积不严重,且厚度较为均衡,地势平坦,可选择直接投放至底泥内(如泰康浜);如底泥厚度不均衡,且有较多杂质(石块、垃圾等),需先清除杂质,再利用小型挖机下挖30~50cm底泥,和原有上层淤泥搅拌、混合后再投放(如芙蓉池)。投放完后即可进行沉水植物的种植,并逐步恢复原有水位。事后如遇暴雨、持续阴天以及突发污染事件时应及时补投(可直接投入水中)。

3.2.5 沉水植物群落的构建

沉水植物不但对富营养化水体的综合净化效果最佳,而且是实现水体从浊水态到清水态转变的关键物种,从而构建优美的“水下森林”景观。沉水植物的选择,应遵循以下原则:四季常绿,耐低温、耐盐、耐高温、耐弱光;净化效果好,尤其对氮、磷等污染物有较高的净化率;景观效果好,充分考虑水下空间、层次,实现水下沉水植物景观化;生态安全,以广布种和本土种品种为主,防止外来物种入侵;便于管理,减少维护工作量。结合以上原则和工程实际情况,在泰康浜配置四季常绿矮型苦草1675m2,改良刺苦草500m2;在芙蓉池配置四季常绿矮型苦草7992m2。当干河后,底泥完成生物制剂投放,即可种植沉水植物,完成后逐步恢复原有水位(1周左右)。

3.2.6 透明度提升

主要依靠投放经过改良、驯化的食藻虫。食藻虫可摄食蓝绿藻、悬浮物以及有害细菌,从而提高水体透明度,为沉水植物进行光合作用创造良好条件,其排泄物能促进沉水植物快速成长,提高生态系统构建效率。食藻虫投放主要分3个阶段:

a.施工初期:当底泥完成微生物原位活化,沉水植物种植后,投加食藻虫(约占投放总量的2/3),加速水体净化,增强水体透光度,为沉水植物快速生长创造条件。

b.施工中期:在沉水植物稳定生长后,水生动物投放前,继续投加食藻虫(约占投放总量的1/3),维持水体透明度,为水生生物提供食物来源。

c.维护期:如遇暴雨等极端天气或者污染物突然排放等情况,补投食藻虫,加速水体净化,维护水体生态系统稳定。

泰康浜共投放食藻虫66L,芙蓉池共投放食藻虫2664L,遇暴雨、持续阴天以及突发污染事件时补投。

3.2.7 食物链完善

大型底栖生物在水生态系统物质循环与流动中具有特殊的地位和作用[4]。如螺类、贝类、虾类等,通过摄食底泥中各类有机质及腐败的水生植物残体,大幅度降低底泥中有机质含量及营养物质的释放。此外,大型螺类可通过释放某些具有絮凝作用的物质,降低水中悬浮物的含量,并吸附氮、磷营养盐。因此,在沉水植物系统构建完成后,构建合理的水生动物群落和健康的食物链是十分必要的。通过在泰康浜投放环棱螺3kg,青虾3kg,黑鱼5尾;芙蓉池投放环棱螺20kg,青虾15kg,黑鱼30尾,完善食物链,从而控制浮游植物的生物量,提高水体透明度,促进清水态生态系统的构建。

3.2.8 景观提升工程

为提升整体水域观赏性,在部分区域种植睡莲。睡莲具有强大的根系,扎根于底泥之中吸收水中的各类有机物,对净化水体中的氮、磷有明显作用。此外,睡莲花期很长,花朵美丽优雅,可与沉水植物群共同构建“水下碧草波动,水上莲花开放”的迷你景观。泰康浜共设置25m2的睡莲点缀景观;芙蓉池共设置45m2的睡莲点缀景观,另投放锦鲤25尾。

3.2.9 后期维护

通过前期的集中施工,水生态系统已基本建立,为确保水生态系统长期稳定,后期必须进行维护工作,主要包括水生植物维护、水生动物维护和水质检测等。

a.水生植物维护:及时清理植物残体,清捞残梗败叶,避免沉积水底形成新的污染;沉水植物长出水面影响景观时,进行人工打捞或机割,及时清除;对于成活率不能达到设计要求的水生植物进行补种;台风、大风、暴雨天气后2~3天,检查沉水植物的布置情况。

b.水生动物维护:主要包括捕捞和放养工作。对总量过多、单一物种优势过于明显、雌雄比失调等现象,视具体情况加以调控,确保生物链结构稳定[5]。

c.水质检测:对施工期和运行期水环境和生物环境进行跟踪检测,并建立相应的长期跟踪、检测、预警和保障体系。检测将以第三方检测报告结论为准。

4 治理效果

选取2017年5—12月、2018年5—12月泰康浜-芙蓉池的DO、CODMn、NH3-N、TP共4项水质监测数据(监测单位:滨湖区环保局),按月进行对比分析。见图5~图8。

图5 2017—2018年DO值对比

图6 2017—2018年CODMn值对比

图7 2017—2018年NH3-N值对比

图8 2017—2018年TP值对比

通过数据分析可见,4项水质数据治理前后对比都是显著改善的。DO最大提高430%(10月),CODMn最大减少38%(9月),NH3-N最大减少88%(10月),TP最大减少79%(7月)。10月数据相对最好,可能是因为当时气温已不是很高,有利于水体复氧;同时光照充足,水生植物光合作用良好,并且与其是生长旺盛期有关。从现场实际效果来说,生态修复后水体透明度明显增加,水底水草清晰可见,水中锦鲤追逐嬉戏,水面睡莲随风摇曳,池中浮水泵形成“人工喷泉”。泰康浜生态修复工程被滨湖区评为“样板河道”,取得了良好的社会效益。

5 结 语

从本文案例可知,“食藻虫控藻引导水体生态修复技术”对于类似的封闭、半封闭水体生态修复具有很好的效果。并且具有以下优点:

a.环境安全:修复全过程不使用化学药剂,如杀藻剂、杀草剂和絮凝剂等,生态友好。

b.环境健康:项目完成后,水体周边环境生态水平将得到进一步提升,形成层次分明、水陆交相辉映的水景观。

c.费用低:施工不需要配套建筑物、堤岸、土方开挖、管网、湿地、征地拆迁等,维护不需要使用化学药物,总投资成本大为降低。

d.无生物副作用:沉水植物采用的是经改良的苦草和刺苦草,都是本土植物,不存在生物入侵风险。食藻虫也是本土生物,是最低级的初级消费者,处于食物链的底层,任何杂食性和肉食性的动物都可以以它作为基础饵料,因此,食藻虫很容易被消灭,不存在任何生物安全问题。

e.见效快:食藻虫作为低等生物,世代周期短,繁殖快,并且喜食藻类、有机颗粒和悬浮物,所以能在短时间内提高水体透明度。本文项目在投放食藻虫约2周后,即可见水体透明度明显提高。

f.水生态系统能长期保持相对稳定:通过采用“食藻虫+沉水植物+水生动物”为主体的全生物解决方案,形成完整食物链,水生动植物取代藻类成为水体主导种类,最终恢复水体自净能力,使水生态系统长期保持相对稳定。

对于该项技术的推广与应用,要注意以下几点:

a.目前只适用于封闭、半封闭水体。流动水体中食藻虫会被水流冲走,沉水植物也不容易稳定生长,严重影响修复效果。

b.保持水体的透光度,使水底沉水植物获得良好的光合作用是此项修复技术的关键。因此要营造相对平缓的水流,不能发生大范围河底冲刷(如本文采用了生态溢流坝)。在汛期排涝入水口处考虑设置沉沙池、生态过滤体等,阻止大流量的雨水直接入流,仅接受周边绿化带地表径流。

c.后期维护工作要跟上。除定期巡查、打捞水面漂浮物和垃圾外,还要对水生态系统跟踪监测,及时补种稀疏处的沉水植物,过密处则要适当移除,防止植物生长过密,叶片互相遮挡,影响彼此光合作用。

食藻虫控藻引导水体生态修复技术相比传统的生态修复技术,具有环境友好、见效快、费用低、易维护、景观美等优点,特别适合应用于温暖地区的封闭、半封闭水体。在无锡泰康浜生态修复工程的实践中,取得了良好成效,并扩大应用于滨湖区其他7处水体修复中。此项技术可供其他地区类似水体生态修复时参考。