阿马尔那第七号书信译注

2019-10-29袁指挥

袁指挥

(天津师范大学 历史文化学院,天津 300387)

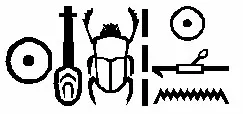

第七号阿马尔那泥板书信可能出土于埃及的阿马尔那,后来藏于德国柏林的近东博物馆,编号为VAT 00150,在1945年盟军对柏林的轰炸中被毁掉。根据记载来看,泥板尺寸为850×160毫米,泥板保存得较为完整。泥板正面上半部分左右边缘以及左上角文字破损,泥板下边缘缺失(至少两行文字),泥板背面上部(至少3行文字)、下部左右边缘文字破损。泥板正面分为4栏,背面为1栏。

第七号泥板书信为巴比伦王布尔腊布瑞亚什二世写给埃及法老埃赫那吞的一封外交信函。信中巴比伦王的外交言辞,令人拍案叫绝,外交言辞中展现出来的外交策略,令人印象深刻。在阿马尔那时代,地位对等的大国之间奉行价值等价的礼物贸易,以此来实现资源的互通有无。在这种背景下,在礼物贸易上少出多入成为了各国追求的目标,为此各国采取了各种外交策略。首先,在礼物“少出”方面,巴比伦王采取了“以子之矛攻子之盾”的策略,巴比伦王赠送了埃及少量的外交礼物,但是显然违背了礼物贸易的对等原则,因此,需要对这种行为找到一种说辞,于是,巴比伦王以生病未获得埃及法老的问候为由刁难埃及,在埃及使节以两国相距遥远做出解释后,巴比伦王对埃及的难处表示理解,接着巴比伦王就以两国间交通不便为由,对其赠送了埃及少量的礼物(即:巴比伦少出的行为)找到了堂而皇之的理由。在礼物“多入”方面,巴比伦王不像同时期的米坦尼王,赤裸裸地要求埃及多赠送礼物,而是找了一个合适的由头——工程建设,希望埃及赠送黄金,体现了外交博弈上的委婉性。在礼物贸易的少出多入方面,各国普遍采取的一个做法,就是滞留友邦的使节,这样就可以降低使节往来的频率,从而减轻礼物贸易的负担,在这封泥板信中,巴比伦王提及埃及滞留巴比伦使节长达两年之久。此外,本书信还涉及其他一些问题:使节忠诚及其人身安全。该泥板书信对于研究礼物贸易、使节忠诚、扣留使节、出使国对派出国使节人身安全负有的责任等问题具有重要参考价值,特别是对于研究阿马尔那时代外交辞令、外交策略具有独特的价值。

学界对该泥板的译注已经有一百多年的历史,取得了丰硕的成就。1888年,莱曼的《阿马尔那的发现》一文,出版了该泥板书信的拓片,并进行了拉丁化转写。(1)C. F. Lehmann, “Aus dem Funde von Tell el Amarna,” Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie, Vol.3, 1888, pp.395-397.同年,温克勒、施拉德的《皇家柏林博物馆和布拉格博物馆中的阿马尔那泥板的报告》一文中,对该泥板的拓片也予以出版。(2)H. Winckler & T. Schrader, “Bericht über die Thontafeln von Tell-el-Amarna im Königlichen Museum zu Berlin Museum und im Museum von Bulaq,” Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Vol.51, 1888, taf. 5.紧接着,1889—1890年,德国学者温克勒、阿贝尔编撰的《阿马尔那泥板》,出版了该泥板书信的拓本。(3)H. Winckler & L. Abel, Der Thontafelfund von El-Amarna, Vol.1, Berlin: W. Spemann, 1889, pp.6a-6b.1890年,齐默恩在《对阿马尔那发现的书信的拉丁化转写与翻译》一文中,对该泥板书信进行了拉丁化转写以及德语翻译。(4)H. Zimmern, Briefe aus dem Funde in El Amarna in Transcription und Uebersetzung, Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie, Vol.5, 1890, pp.138-145.1896年,温克勒写作的《阿马尔那泥板》一书,对该泥板进行了拉丁化转写、德语翻译以及较为简单的注释。(5)H. Winckler, Die Thontafeln von Tell-el-Amarna, Berlin: Verlag von Reuther & Reichard, 1896, pp.22-25.1899年,阿莱维在其《阿蒙霍特普三世和阿蒙霍特普四世的书信》一书中,对该泥板书信进行拉丁化转写,并将之翻译成了法语。(6)J. Halévy, La Correspondance d’Aménophis III et d’Aménophis IV: Lettres Babyloniennes Trouvées à El-Amarna, Paris: Ernest Leroux, 1899, pp.21-26.1915年,施罗德出版的《阿马尔那泥板》一书,也把该泥板书信的拓片进行了出版。(7)O. Schroeder, Die Tontafelin von El-Amarna, Texte Nr 1-189, Leipzig: J. C. Hinrichs, 1915, pp.5-7.1907、1915年,克努松在《阿马尔那泥板》一书中对该泥板进行了拉丁化转写,并将之译为德语。(8)J. A. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, 2 vols, Leipzig: J. C. Hinrichs, 1907—1915, pp.78-85, 1023-1026. (文中简称为Knudtzon)1967年,奥本海姆在《美索不达米亚书信》一书中,把该泥板书信译成了英语。(9)A. L. Oppenheim, Letters from Mesopotamia: Official, Business, and Private Letters on Clay Tablets from Two Millennia, Chicago: University of Chicago Press, pp.113-115. (文中简称为Oppenheim)1987年,莫兰出版了法文版的《阿马尔那书信:法老的外交信函》,把阿马尔那泥板书信翻译成法语,并进行了详细地注解,(10)W. J. Moran, Les Lettres d’el-Amarna: Correspondance Diplomatique du Pharaon, Paris: Les Éditions du Cerf, 1987, pp.73-78.1992年,莫兰在对法文版专著修改的基础上,出版的英文版《阿马尔那书信》,沿用了法文版的写作风格,即,除了把阿马尔那泥板书信翻译成英语外,还作了详细的注解。(11)W. L. Moran, The Amarna Letters, Baltimore: John Hopkins University Press, 1992, pp.12-16. (文中简称为Moran)2015年,雷尼的遗作《阿马尔那书信》对该书信进行拉丁化转写以及英语翻译,并作了一些注解。(12)A. F. Rainey, The El-Amarna Correspondence: A New Edition of the Cuneiform Letters from the Site of El-Amarna Based on Collations of All Extant Tablets, pp.82-87, 1331-1333. (文中简称为Rainey)

本译文据温克勒、阿贝尔的拓本译出,比照了温克勒、施拉德的拓本,同时参考了克努松、雷尼的拉丁化转写以及莫兰的英文译本。译文圆括号( )中的文字是译者为方便读者的理解添加上去的,方括号[ ]中的内容系拟补,“□”符号表示文献的缺失部分。“”符号表示文献中文字大量缺失,无法估计。

【译文】

你(书吏),[对]大王、米[施瑞][1](埃及)王、[我的兄弟][2][那坡胡]瑞亚[3][说]:“下面是[大王][4]、卡腊杜尼阿[什][5](巴比伦)王、你的兄[弟]布尔腊布瑞亚什[6]的话。”真诚[祝愿]平安[与]我本人、我的宫廷、我的马匹、[我的战车]、我的官员们[7]以及我的国家同在!真诚[祝愿]平安与我的兄弟本人、他的宫廷、他的马匹、他的战车、他的官员们以及他的国家同在![8]

【注释】

[2]兄弟,为建立了正式外交关系的、彼此地位对等的国家的君主、官员之间的称呼。这个称呼最早出现在公元前三千纪的埃布拉与哈马兹的外交信函中,此后逐渐成为了地位对等的君王、官员之间的称谓。就阿马尔那泥板书信中君王间使用的兄弟称谓来说,只有建立了外交关系的君王之间才能使用这个称谓,否则就不能使用,例如,亚述国王阿淑尔乌巴里忒一世在写给埃及法老阿蒙霍特普三世的建交书信中,没有贸然称呼对方为“兄弟”,仅仅称呼对方为埃及王,待获得埃及的承认后,才以“兄弟”称呼埃及法老。后文此词同例,不再赘述。

[4]大王一词,最早出现在古巴比伦时代,指的是实力强大国家的国王,后来赫梯在公元前14、13世纪用此词来称呼自己的国王。后文此词同例,不再赘述。

[5]卡腊杜尼阿什,加喜特人在巴比伦地区建立的王国的别称。在加喜特国王与埃及法老的通信中,该词指的是加喜特王朝,在中亚述、新亚述的文书中指的是巴比伦尼亚。

[7]官员们,指的是国家里的高级官员而非普通官员,参见Moran, p.3, Rainey, p.1324。

[8]“真诚祝愿平安……他的国家同在”为阿马尔那泥板书信中常见的祝福语简略形式。

【译文】

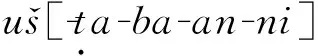

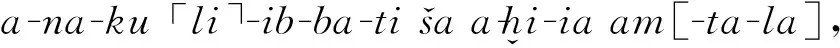

自从我的兄弟的使节[1][到我这里][2]后,我的身体就不好。[在]我面前的[任何地方的][3]他的[4]使节们,既没有吃食物,[也没有喝]饮品。[5][当][6]你(就这件事)问你的使节,他会[告诉你]我的身体是不好的。至于康复,我根本不能使我自己[恢复到](从前的)[健康]了。[7]当我的身体不好的时候,而我的兄弟[没有关心][8]我。我[对]我的兄弟[很生气],[9]说道:“我的兄弟[怎]么会没[听说]我病了呢?为什么他不关[心]我呢?为什么他不派他的使节来这里看[望我]呢?”

我兄弟的使节就这件事情对我说道:“(两国的)领土相距不近,(若)你的兄弟听到(此事),他一定会给你送来问候的。(我们的)国家(相距)遥远,谁能将此事告诉你的兄弟呢?以便他及时问候你呢?当你的兄弟听到你病了时,他能不向你派遣他的使节吗?”于是,我就对他说道:“对我的兄弟、大王来说,这是一个遥远的国家,还是一个近的国家呢?”于是,他对我说道:“请问问你的使节吧!因为这个国家(埃及)遥远,因此你的兄弟没听到(你生病的消息),(因而)没(派人)送来对你的问候。”现在,当我(就此)询问了我的使节,他告诉路途是远的,因此,我就不再对我的兄弟生气了。我不再说话了。

【注释】

[1]使节,为古代西亚从事外事活动的官员的统称。使节māršipri(lúdumu.kin)一词出现在古巴比伦时代,尽管在古亚述时代已经使用了šipri一词来指代使节。使节分为三类:信差、一般使节、特使,信差承担日常外交信函的送信任务,而一般使节除了递送外交信函外,还承担其他一些使命,而特使往往负有特殊使命,如磋商外交联姻此类的大事。

[2]克努松拟补为ik[-šu-da-an-ni],参见Knudtzon, p.78,但莫兰认为拟补为ik[-šu-da]更为合适,因为没有太多的空间写下后面的-an-ni(与格后缀),参见Moran, p.14,尽管雷尼赞成莫兰的看法,但认为这里仍然具有与格的意味,所以按照克努松的建议进行了复原拟补,参见Rainey, pp.82, 1331。笔者认为,是否存在与格后缀,对于书信中句子的意思没有太大影响,笔者采用克努松的建议。

[3] 莫兰、雷尼按照冯佐登的建议拟补为a-a-i[-ka-am-ma],参见Moran, p.14, Rainey, p.82, 1331,而奥本海姆在英文翻译的时候,显然将这个词汇理解为否定词汇aj,把这句话译为“没有任何(外国)的使节”,参见Oppenheim, p.113。笔者赞同莫兰等人的意见,认为拟补为副词ajakamma(意思是“任何地方”)更为妥当,这个词汇用到这里起到某种强调的作用。

[4]尽管这里使用了第三人称后缀代词-šu,但是考虑后面的修饰语“任何地方”,因此此处应该指的是所有派遣到埃及的使节,也包括巴比伦使节在内。

[5]此处提及使节没有吃喝,指的是未对外国使节进行宴会招待。

[6]雷尼拟补为īnu(当……时候),尽管不能证实[i-nu-]ú在中巴比伦语中如此拼写,但是雷尼认为在逻辑、语义上非常妥当,参见Rainey, pp.82, 1332。

[8]莫兰、雷尼认为,因为前面的动词以-ma结尾的,由此判定后面的句子与前面的句子是并列关系,所以复原为re-e[-šilaiš-šu]而非re-e[-šiuliš-šu],参见Moran, p.14, Rainey, pp.82, 1332。此处,词组rešinašu本意为“抬起头”,引申为“关心、关注、尊重”,参见Jeremy Black, Andrew George & Nicholas Postgate,AConciseDictionaryofAkkadian, 2nd(corrected) Printing, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000, pp.246, 302(以下简称CDA)

【译文】

(另外),当他(使节)告诉我:“在我的兄弟的国家里,什么东西都有,(因此)我的兄弟什么也不需要”。在我的国家里,(也是)什么东西都有,(因此)我什么也不需要。太古以来我们的诸先王有着友好关系[1],(因此)我们应该彼此互致问候。[2]愿这种关系在我们之间持续下去。[我]会把我的问候 [送去] 给你,[你也会把你的问候送给我]。□□□□□□□□□□□被送□□□□□□我说了我的问候,他(使节)将告诉我你的平安情况。

【注释】

[2] 这里的“互致问候”不是指的外交上的寒暄,而是指的是互相赠送礼物。在阿马尔那时代,使节不但会送去本邦国王的书信,更为重要的是,会运送去本邦国王的赠礼,因此,此处所说的问候,实际上指的是使节运送来的礼物。

【译文】

现在,你[还没有]派人送走(我的使节),两[年][1]来,你一直把我的使节扣留。我已经向你的使节交待了情况[2],我已经派走了[他]。请尽快地向我的使节们交待情况,让[他们]回来。当他们告诉我:“旅途艰难,江河阻隔,天气炎热。”(因此)我没能给[你]送去太多的漂亮礼品。我给我的兄弟送上4斤[3]上乘的天青石作为小小的[4]问候礼品。我给我的兄弟送上5套马。当天气变好的时候,我的下批使节将会出行,给我的兄弟带去更多的美好礼品。我的兄弟需要什么东西的话,请我的兄弟写信告诉我,以便(这里)的人们从他们的仓房中把它们取出来[5]。

【注释】

[1]莫兰、雷尼按照冯佐登的意见拟补为“年”,参见Moran, p.15, Rainey, p.1332。

[3]古代两河流域重量单位,在阿卡德语中读作manu,在英文中通常读作mina,笔者根据吴宇虹先生的译法而译作“斤”。1斤合480克。后文此词同例,不再赘述。

[4]šaqāti在古亚述语中为“正常的质量”意思,这里与ban(上好的)进行对比而言的,参见Moran, p.15,但是雷尼的拉丁化转写中删除了ša,参见Rainey, p.84。此处的意思为巴比伦王把上乘的天青石作为普通质量的天青石礼物送给了法老,暗含的意思为“小小礼物,不成敬意”,因此,笔者将之翻译为“小小的”。此外,在《简明阿卡德语词典》中将这个词组翻译为“手镯”,参见CDA, p.287.

[5] 此处的“人们”指的是巴比伦王的臣民,而“他们的仓库”指的是巴比伦人的仓库。

【译文】

我已经开始了一项工程建设,我已经(就此事)写信给我的兄弟。愿我的兄弟送给我大量的上乘黄金,这样我就可以(把黄金)用在我的工程上了!至于我兄弟要送给我的黄金,我的兄弟不要相信任何代理者[1]!愿我的兄弟用眼睛看着它(黄金)[2],请我的兄弟把它封好并送给我。我兄弟已经送来的之前的黄金,我的兄弟没有看着,我的兄弟的一个代理者封好了它送给了我。至于他们送来的40 斤黄金,当我放在烧窑里(提炼)后,事实上没有出现□[斤](黄金)[3]。

【注释】

[1]qajipānu的意思为“债权人、代理人”,参见Erica Reiner, et. al.,TheAssyrianDictionaryoftheOrientalInstituteoftheUniversityofChicago, Vol.13, Chicago: The Oriental Institute, 1982, p.54,显然此处的意思应该是“代理人”。巴比伦王此处用这个词,指的是代表埃及法老的高级使节。

[2]直译为:愿我的兄弟的眼睛看着它。

[3][xman(ma.na) š]a-ar-ru-um-mauli-la[-a],莫兰将之翻译为“我发誓不足10‘斤’”,认为[š]a-ar-ru-um-ma的意思为“以国王名义起誓”,参见Moran, p.15,但是根据《芝加哥亚述语词典》,šarrumma/ šurrumma的意思为“立即、事实上”,参见Erica Reiner, et. al.,TheAssyrianDictionaryoftheOrientalInstituteoftheUniversityofChicago, Vol.17, Part 3, Chicago: The Oriental Institute, 1992, pp.361-362。

【译文】

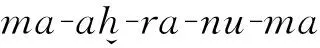

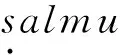

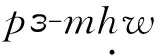

我向你派去的使节嚓勒穆[1],在他的旅程中,他被抢劫了两次。第一次比尔亚马扎[2]抢劫了他,在他的第二次旅程中,帕马胡[3],你的疆土[4]上的一个总督,抢劫了他。我的兄弟[什么时候]审理这个案子啊?当我的使节[到][5]我的兄弟面前的时候,一定要让嚓勒穆在我的兄弟的面前陈述(此事)!要把他的东西给他,并把补偿他的全部损失。

【注释】

[5]动词原型为teb,意思为“去”,指的是去法庭。