深市公司股权激励和员工持股情况分析

2019-10-28郝昕

郝昕

(深圳证券交易所,广东 深圳 518038)

股权激励计划及员工持股计划作为企业所有者与员工分享企业所有权及未来收益权的制度安排,在改善公司治理水平、提高职工凝聚力和公司竞争力方面发挥了重要作用。股权激励侧重激励作用,员工持股计划侧重利益共享,二者在制度设计和实现功能上存在区别。2016年,证监会以放松管制、加强监管为指导思想,修订《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》),给予公司更多自主空间,股权激励进入快速发展阶段。2014年,《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)出台,上市公司实施员工持股计划的积极性高涨。2018年,受A股市场波动,金融去杠杆、政策修订等因素影响,深市上市公司出现了终止方案增多、税收负担过重、大幅折价实施持股计划等新情况和新问题。

深市股权激励及员工持股计划总体情况

截至2018年12月31日,深市共有1007家公司推出1707单股权激励计划,536家公司推出713单员工持股计划,其中汉得信息(300170)、正邦科技(002157)等423家公司推出多期股权激励计划;欧菲光(002456)、宝新能源(000690)等125家公司推出多期员工持股计划。

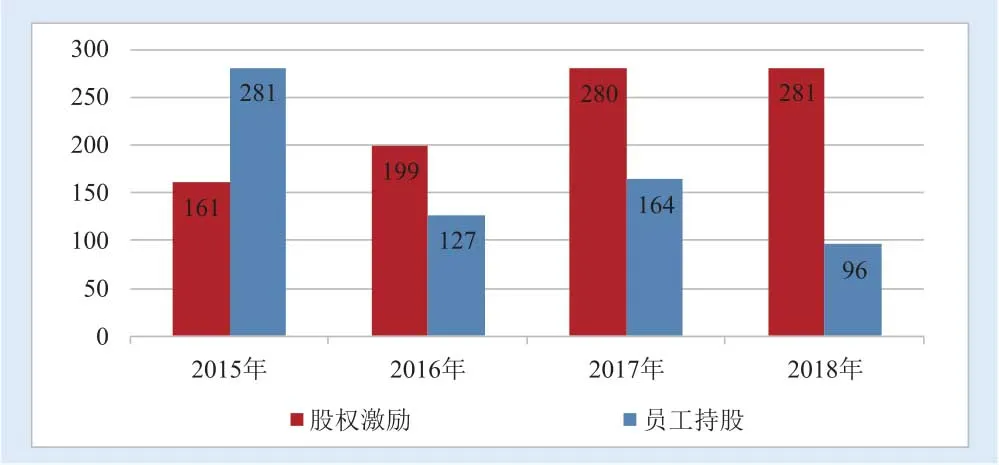

图1 深市披露股权激励及员工持股计划情况(2015~2018年)

从数量来看,股权激励呈上升趋势,员工持股有所回落(见图1)。2015~2018年深市推出股权激励计划数量分别为161单、199单、280单和281单,推出员工持股计划数量分别为281单、127单、164单和96单。2016年8月13日,《管理办法》正式施行,调整了过于刚性的激励条件,增强了上市公司的自主灵活性,上市公司股权激励进入快速发展阶段,2017年,深市公司推出股权激励单数较2016年增长41%。2018年,受A股市场行情波动及资管新规出台等多重因素影响,深市推出员工持股计划数量较2017年有明显回落。

从板块来看,中小板和创业板公司参与热情较高。对比深市各板块实施情况,主板、中小板、创业板推出股权激励方案的单数分别为178单、764单和765单,推出员工持股计划的家数分别为85单、368单和260单。创业板为深市市场中实施股权激励最为活跃的板块,自2009年10月开板以来便积极推行股权激励制度。自2015年起,创业板一直是单年推出股权激励计划数最多的板块。中小板为推行员工持股计划活跃度最高的板块,超过半数的员工持股计划为中小板上市公司推出。

从行业来看,技术密集型行业占主导地位。2005~2018年深市制造业公司推出股权激励数量高居榜首,股权激励计划推出数量1120单,占比66%,员工持股计划推出数量478单,占比67%。排名第二的为信息传输、软件和信息技术服务业,推出方案占比分别为17%、12%。从制造业细分市场看,排名前四的分别为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业及化学原料及化学制品制造业。上述行业均属于技术密集型行业,对人才资本依赖性较高,人才资源竞争激烈,公司实施激励计划的必要性也较强。

2018年深市股权激励及员工持股计划特征分析

一、股权激励

1.外籍员工参与度增加,市场开放度提升

2016年7月,证监会修订《管理办法》,对激励条件、定价机制、并行实施、预留权益和外籍员工等要素放宽限制,确立了宽进严管的监管理念和以信息披露为中心的监管原则。2018年9月,证监会再次修订《管理办法》,将外籍员工激励范围由原限定在境内工作的外籍员工扩大至在境外工作的外籍员工,外籍员工参与度进一步提高。2018年深市公司推出的股权激励计划中涉及外籍员工有71单,较2017年增加了34%,其中涉及境外工作外籍员工的20单。如数知科技(300038)激励对象129人,其中外籍员工50人,全部在境外工作,占激励总人数的38.76%。另外汉钟精机(002158),激励对象中有43名境外工作外籍员工,占激励总人数的41%。

2.股权激励驱动业绩增长,长效激励效能显现

受市场结构性调整、金融去杠杆及部分行业去产能等影响,2018年深市上市公司整体利润水平出现下滑。在此背景下,上市公司适时推出股权激励方案,对保障公司业绩稳定,提振市场信心起到了重要作用。2018年深市实施激励计划的公司中,有92.47%实现盈利,61.64%实现净利润同比增长,盈利能力及成长性均高于深市平均水平。如海康威视(002415),从2012年起至2018年共计推出四期股权激励计划,公司累计向管理层员工、核心技术人员及骨干员工授予限制性股票23,533.30万股,经营业绩取得大幅增长。2012~2018年,海康威视营业收入复合年增长率为37.99%,净利润复合年增长率为33.77%,2018年,公司实现营业收入49.84亿元,实现净利润11.38亿元。

3.限制性股票受青睐,复合激励模式热度攀升

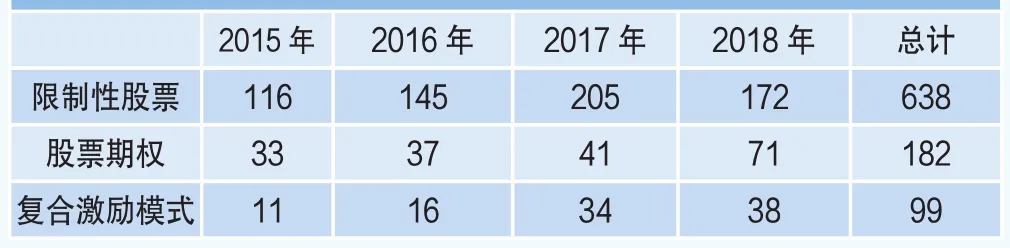

根据《管理办法》,上市公司可以采用限制性股票、股票期权或法律、行政法规允许的其他方式实行股权激励。2018年,采用限制性股票的股权激励方案有172单,占比61.21%。同时,对于处于成长期或扩张期的公司,或当公司激励范围较广时,则更倾向于选择使用股票期权的激励模式。2018年,采用股票期权的股权激励方案有71单,占股权激励计划总数的比25.27%。随着资本市场的不断发展,上市公司的激励需求更为多元化,部分公司开始尝试多期并行或复合模式的激励方式。2017年以来叠加使用“限制性股票+股票期权”的激励方案较2015年、2016年有显著上升。2015~2018年,采用复合激励模式的激励计划分别为11单、16单、34单、38单(见表1)。

表1 2015~2018年深市上市公司使用股权激励工具情况

二、员工持股计划

1.二级市场购买为主流,股份来源变动较大

员工持股计划的主要股份来源是二级市场购买、定向受让和参与非公开发行,至2018年,以上三种股份来源的员工持股计划占比96.35%。2017年2月再融资新规出台后,三年期定增项目逐步退出市场,参与非公开发行的员工持股计划单数大幅减少,2016年、2017年、2018年,深市上市公司参与非公开发行认购的持股计划草案分别为34单、4单、2单。2018年10月26日,《公司法》修订,补充完善了用于员工持股计划、股权激励等六种允许股份回购的情形,深市上市公司推出回购股份方案热情高涨,2018年共推出322单回购股份方案,其中,回购股份用于实施员工持股计划的方案有135单,预计未来通过回购股份实施员工持股计划的深市上市公司数量可能呈现持续增长态势。

2.民营企业为主力军,国有企业小范围试点推进

2014年《指导意见》出台以来,深市A股民营企业参与持股计划热情较高,合计推出员工持股计划593单,占推出总数的83.17%。2016年8月,国务院国资委发布《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》(以下简称“试点意见”),对试点企业资格、员工范围、入股价格、资金来源、锁定期等方面作出了较为严格的规定。2018年8月,证监会明确提出,鼓励包括国有控股企业、金融企业在内的上市公司依法实施员工持股计划,强化约束、更好服务深化国有企业改革和金融改革。2014~2018年,深市国有上市公司共推出员工持股计划66单,占比9.26%。

3.杠杆使用较为频繁,结构化资管计划明显回落

深市上市公司实施员工持股计划,配置杠杆的数量占比约56%,常见的杠杆方式包括结构化资管计划、向大股东借款、向金融机构借款等。至2018年底,约有290单员工持股计划通过管理机构的分级资管产品进行杠杆融资,合计以298.85亿元撬动726.39亿元资金。其中,分级比例(优先级份额/劣后级份额)大于100%的员工持股计划约138单。2018年4月27日,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)颁布,明确要求分级封闭式私募产品中,权益类产品的分级比例不得超过1:1。通过结构化产品加杠杆的情况得到遏制,2018年,涉及分级安排的持股计划由2017年的101单降至21单,分级比例超过100%的持股计划由2017年的33单降至3单,至少40单此类持股计划提前终止或变更方案(见图2)。

图2 2014~2018年深市上市公司结构化资管计划分级情况

2018年监管关注问题

一、股权激励

1.个人所得税负沉重,激励效果难实现

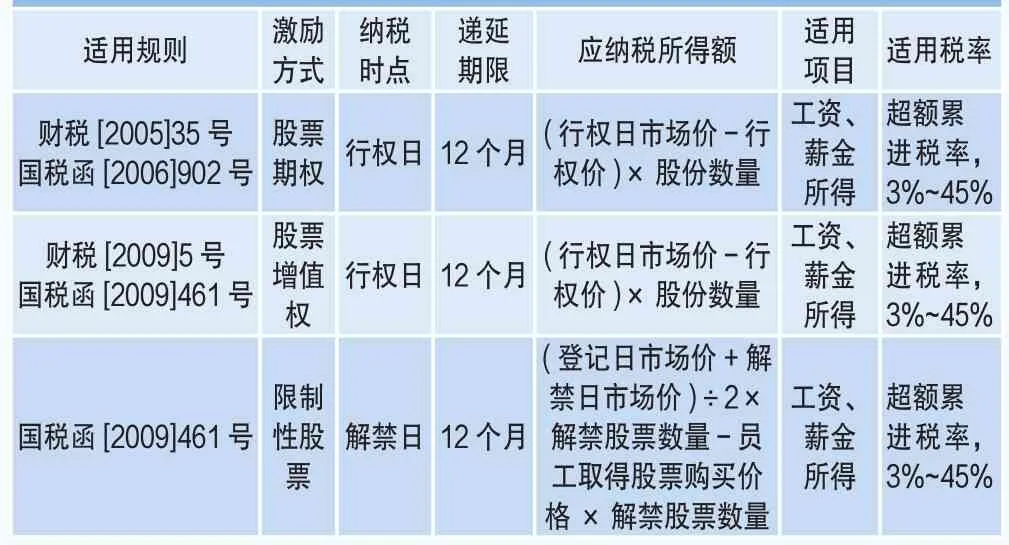

根据上市公司股权激励税务相关规定,激励对象期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励即产生纳税义务,按“工资、薪金所得”缴纳个人所得税,最高税率可达到45%。目前上市公司普遍反映股权激励税收政策主要存在如下问题:一是纳税时点过早。激励对象需要在股票解禁、期权行权后12个月内缴纳个人所得税,可能导致员工尚未转让股份就需缴纳高额个人所得税费用,资金压力较大。二是应纳税额与实际收益不符。国税函[2009]461号规定,激励对象出售股票价格与原计税价格不一致的,按原计税价格计算应纳税所得额,如出现股价大幅下行,激励对象可能出现实际收益不足以覆盖需缴纳税额的情况。三是缺少长期持股优惠政策。上市公司股权激励对象无论持股时间长短,递延缴税时间均为12个月,且激励对象出售股票时适用“财产转让所得”,暂不征收个人所得税,导致激励对象倾向于转让所持股票,而不是长期持有,达不到股权激励的长期性目的(见表2)。

表2 股权激励税收规则对比

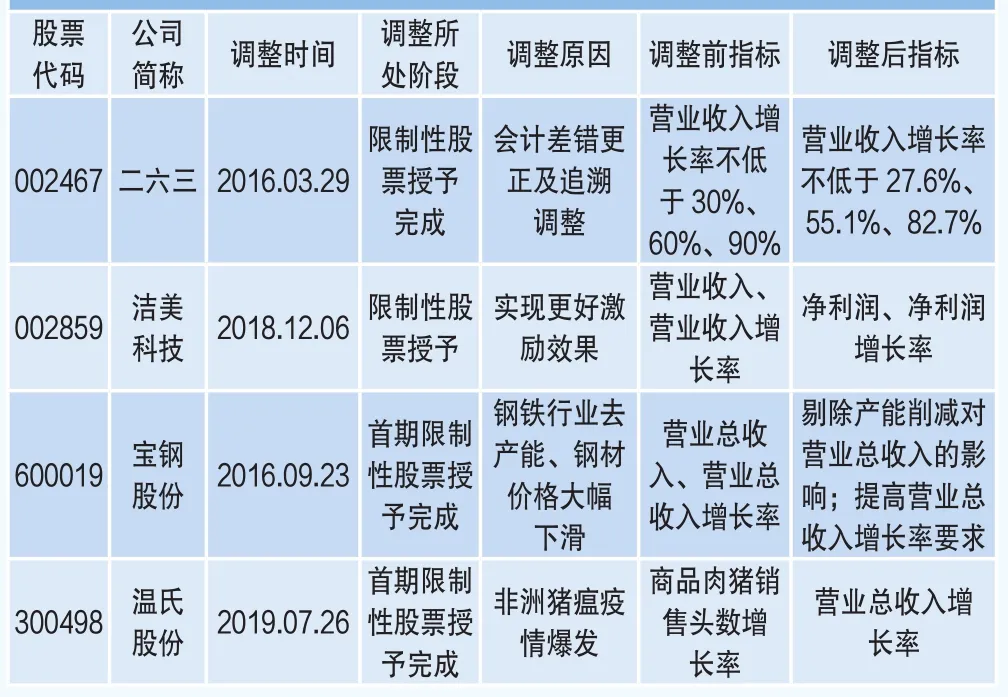

2.指标调整影响大,监管标准未明确

近年来,受股票市场价格的波动以及全球经济环境的影响,出现了修改正在执行的股权激励计划业绩指标的案例。实践中,业绩指标修改的主要原因既包括宏观政策经济环境变化等外部因素,也包括公司会计差错变更等内部因素。此外,也有公司出于激励效果等主观考量而修订业绩考核指标。根据《管理办法》第五十条,上市公司对已通过股东大会审议的股权激励方案进行变更的,应当及时公告并提交股东大会审议,且不得导致加速行权或提前解除限售的情形,不得导致降低行权价格或授予价格的情形。但公司在何种情形下可以何种形式进行变更目前尚无明确要求。由于业绩考核指标直接影响解限、行权条件的达成,在经济下行的环境下公司为避免激励失败存在较强的放宽业绩考核指标的动机,随意变更业绩考核指标将大大削弱业绩激励效果,与其长效激励的初衷相违背(见表3)。

3.主动终止案例增加,公司会计处理存疑

2018年深市A股市场终止股权激励计划86单,相较于2017年终止数量有大幅增加。终止主要原因包括价格下跌、公司未达业绩指标、审议未通过、未能在规定时间内完成授予登记等。其中,47家次因股价下挫,难以达到预期激励目的作用而主动终止股权激励计划。根据企业会计准则,主动终止股权激励计划将从加速行权和回购费用两方面影响公司损益。实践中,各公司在信息披露方面存在较大差异。部分公司鸿博股份(002229),未披露会计处理方法及对当期损益的预期影响;部分披露会计处理方法的公司如新开普(300248),均以加速确认方式确认了剩余等待期股权激励费用,但未披露预计回购费用,在定期报告中也未列示股份支付明细,无法判断是否存在回购价格高于市价部分的情形及是否正确计提回购费用。

表3 上市公司股权激励业绩指标调整情况

二、员工持股计划

1.结构化安排存风险,多家持股计划爆仓

分级资管产品通过对资金进行分级,放大了员工持股购买股份的份额收益及损失。2018年以来,A股市场波动较大,多个员工持股计划触及警戒线或平仓线。截至2018年12月31日,香雪制药(300147)等44家公司发生持股计划触及平仓线的情形,至少12单分级资管计划因未能及时追加担保或保证金导致爆仓,详见表4。如金龙机电(300032)成长1号持股计划分级比例为300%,因股价触及平仓线,其所持728万股股票被长城证券于2018年7月强制平仓。ST凯迪(000939)持股计划分级比例为200%,因持股计划单位净值低于预警线,大股东阳光凯迪未及时采取补仓措施,2018年6月13日,员工持股计划作为一般受益人已自动丧失合计1.3亿元份额。

2.税收政策尚不明确,公司推进存在障碍

员工持股计划通常是以市价获得股份,一般无需缴纳个人所得税。但对于大股东赠与股份以及公司回购股份折价实施的员工持股计划,员工获得股份的价格并不公允,相关税收政策尚未明确。实践中,赠与方的控股股东的转让收入由税务机关核定并征税,员工通过持股计划获赠及折价受让股份适用何种税率也无明确标准。截至2018年12月31日,深市A股上市公司共计推出4单大股东赠与型员工持股计划,全部提前终止,其中大北农、欧菲光均为公司主动取消实施,三六五网激励标的为大股东赠与的股票收益权,该激励方案在实施一期后终止,大富科技因公司业绩未达指标而终止。同时,回购股份折价实施的持股计划相关案例较少,据统计,2017年、2018年折价实施的7单员工持股计划中,有5单按“工资、薪金所得”适用3~45%超额累进税率,2单按“股票转让所得”暂不征税,各地税局征收标准不一,公司推进存在较大不确定性。

表4 截至2018年员工持股计划平仓情况统计

3.大股东深度参与,监管面临更大挑战

根据已有员工持股计划方案,公司实际控制人及持股5%以上股东存在通过认购份额、提供借款等多种方式参与员工持股计划的情形。具体来看,截至2018年12月31日,大股东及其一致行动人认购员工持股计划份额的144单,大股东提供借款实施员工持股计划的146单,控股股东、实际控制人承接优先级份额应对股价下跌风险的约21单,大股东或实际控制人向员工做出保本或最低收益承诺的约105单,在股价下跌时大股东或实际控制人承担差额补足义务的约39单。《指导意见》对上市公司实际控制人及持股5%以上股东参与员工持股计划的方式未做限制,也无信息披露要求,大股东深度参与员工持股计划主要存在以下问题:第一,大股东利用员工持股计划买卖公司股份,可以达到规避监管及信息披露的目的;第二,大股东对员工持股计划进行兜底或保证收益,不符合指导意见“参与人盈亏自负、风险自担”的原则;第三,大股东参与持股计划但未触碰《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的情形,对其按一致行动关系进行认定和监管存在难度。

三、两项激励方式定位不清,监管套利风险较高

作为A股上市公司主要激励手段,股权激励与员工持股计划在立法目的及基本原则上存在区别。目前员工持股计划与股权激励之间界限趋向模糊化,部分员工持股计划出现了折价转让、预留股份、设置业绩考核期等股权激励化的倾向。由于不同激励方式监管要求差异较大,造成了两项制度明显的监管不平衡。

1.折价实施持股计划,涉嫌利益输送

2018年以来,深市推出6单回购股份折价实施的员工持股计划。其中,游族网络(002174)推出以0元/股价格受让公司回购股份的员工持股计划。中来股份(300393)于2019年3月以1元/股的价格转让公司回购股份用于实施持股计划,允许监事参与认购,并设置份业绩考核和分期解锁条款。上市公司回购股票后折价向员工持股转让,因折价幅度无明确下限,且无延长锁定期等配套制度制约,若受让价格大幅低于回购均价,上市公司为回购所支付的对价未得到全额补偿,可能存在向持股计划参与人不当输送利益的情况。

2.方案设置“股权激励化”,动机存疑

部分折价转让回购股份实施员工持股计划的方案,参考了股权激励设置了业绩考核指标并进行分期解锁,并明确披露了会计处理,明显带有股权激励的特点。如苏宁易购(002024)以13.69元/股均价回购股份用于持股计划,转让价格为6.84元/股,同时设置了业绩考核指标以及分期解除限售条款。折价受让实施持股计划,且董事、高管认购比例较高的情况下,员工持股计划与股权激励实质差异不大。员工持股计划没有禁止监事、大股东、实际控制人等参与认购,没有明确会计、个人所得税政策,锁定期可以低至12个月,实施及后续管理较股权激励更为宽松,公司存在借员工持股计划之名变相实施股权激励监管套利的动机。

3.设置预留股份安排,配套监管规则缺失

截至2018年底,深市约27单员工持股计划参照股权激励设置了预留股份,预留部分股份认购款一般暂由公司控股股东或实际控制人垫付。如开润股份(300577)的员工持股计划份数不超过15,300万份,其中预留份额占比30%,由公司控股股东范劲松出资并代为持有。员工持股计划设置预留股份,股东权利归属、预留比例及锁定期等均无规则约束,控股股东通过代持预留股份进行变相增持、实际控制持股计划风险较高。

监管建议

一、股权激励

1.完善税收政策,加大税收优惠力度

一是进一步延长纳税期限。为缓解激励对象行权和解限时的压力,建议将将缴税期限放宽至实际转让日,激励对象可以股权转让收益支付纳税费用,有效减轻员工融资压力;二是将限制性股票的计税价格调整为实际转让时市场价格。将计税价格调整为转让日市场价可剔除登记日与股份转让期间股价波动的影响,使员工的应税所得与其实际“工资、薪金所得”相匹配;三是建立长期持股税收优惠制度。建议比照非上市公司税收政策,对自授予日起持有满3年,且自行权日起持有满1年,符合一定条件的激励对象适用递延纳税办法,并按20%税率缴纳个人所得税,鼓励员工长期持有公司股份,进一步发挥长效激励效能。

2.允许合理调整指标,确立配套监管细则

为贯彻《管理办法》放松管制、提升公司自治空间的监管理念,原则上允许上市公司修订激励指标,但为防范上市公司任意变更激励方案关键指标、造成不良市场影响,建议从以下方面进行规范。一是需符合《管理办法》中股权激励方案变更的条件;二是需履行履行变更相应的程序,独立董事、监事会及律师需就变更事项的合规性及是否符合上市公司利益发表意见;三是明确对于因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致无法完成原定业绩指标的,允许进行变更;四是对于取消的业绩考核指标,需有合理的替代指标。

3.终止方案规范披露,年报审核重点关注

对上市公司主动终止方案、信息披露混乱等现象应加强监管,保证激励机制合规、有效运转。审议程序方面,如股权激励草案中未明确终止情形的,应当就此重新履行董事会、股东大会审议程序,独立董事及监事会应发表明确意见,股东大会决议应对中小股东单独计票。信息披露方面,上市公司应披露主动终止股权激励的背景和目的,确认已无法达到激励效果。充分披露终止计划的会计处理及影响,如果无法确定回购费用,应在在实际完成限制性股票回购时对回购费用进行披露。建议在“企业画像”系统中对股权激励予以回购注销的公司建立监管标签,提示监管人员在年度报告中关注相关企业会计处理是否合规。

二、员工持股计划

1.强化资金监管,严控杠杆风险

一是进行充分的风险提示及风险管理。上市公司在员工持股计划筹划、征询意见阶段需向员工充分说明、披露资金使用杠杆情况及投资风险。如大股东进行了保底承诺,公司应结合股东资金来源充分提示履约风险。二是关注资管计划合规性。分级设置需符合资管新规分级比例、不得对优先级份额认购者提供保本保收益安排的规定,公司可通过奖励金等形式给予一定补贴。三是强化杠杆资金的问询。对配置杠杆的员工持股计划,重点问询杠杆比例、资金来源、大股东股票质押、债务违约等情况,提前做好风险预警。

2.统一税收标准,鼓励股东赠与类持股计划

针对股东赠与型的员工持股计划的双重征收困境,建议明确参与各方的纳税义务及税收优惠政策,鼓励大股东赠与股份行为。一方面,大股东在股份赠与过程中并无所得,建议不按限售股转让所得征税;另一方面,大股东向员工无偿赠与股份是股东与员工之间的自愿行为,不属于公司行为,不存在以赠与股份的方式代发薪酬的情况,建议不按“工资、薪酬所得”征税,可参照大北农案例按“偶然所得”20%税率征税,进一步减轻员工税务负担。

3.加强股东权利信息披露,确立适当员工持股比例

对于大股东深度参与员工持股计划,建议从以下两方面予以规范:一是细化员工持股计划股东权利的信息披露要求,防止关联关系、一致行动关系隐身。草案应披露持股计划股东权利行使方的决策来源、大股东为提供借款及保底承诺的具体情况,明确持股计划表决权是否受大股东支配,及对关联事项行使表决权时是否应予以回避。二是引导公司确定适当的员工持有比例。建议对员工持股计划中由普通员工(不含实际控制人、董监高、持股5%以上股东)持有的股份设置最低比例(如50%),未达最低比例的,草案应对普通员工持股比例的合理性,持股计划一致行动关系的认定及依据等进行详细披露。三是坚持员工持股计划风险自担,不允许设置兜底安排或收益保障。

三、明确差异化定位,完善配套制度

针对股权激励及员工持股计划存在的界限模糊、定位不清的问题,建议明确员工持股计划与股权激励差异,对“类员工持股计划”按其实质予以规范约束,引导上市公司选择合适的激励方式,防止监管套利。

1.确立市场化定价原则,“折价”方案强化监管

为体现风险自担原则,回购股份实施员工持股计划原则上需按回购均价确立受让价格,在回购均价高于市价的情况下,允许适当下调转让价格。折价实施方案需聘请财务顾问对折价转让的定价依据、定价方法的合理性、是否有利于上市公司持续发展、是否损害上市公司利益发表明确意见;此外,回购股份折价实施员工持股计划涉及公司回购资金及股份转让过户行为,建议参照股权激励税收标准按“工资、薪金所得”征收个人所得税,避免持股计划参与人通过“类员工持股计划”规避纳税义务。如中来股份于2019年3月推出1元/股转让股份的员工持股计划草案,6月10日,公司完成股票的过户登记手续,江苏省税务局要求,参与员工需按工资薪酬所得按3~45%累进税率缴纳个人所得税。

2.坚持“实质重于形式”,防止监管套利

对“类员工持股计划”,应遵循“实质重于形式”的原则,比照股权激励从严监管:(1)会计处理方面,建议适用股份支付会计准则,同时在草案中披露具体会计处理方法及对业绩影响;(2)认购对象方面,认购对象建议适用《股权激励管理办法》禁止名单,防止不当利益输送;(3)锁定期方面,建议设置分期解除限售的要求,每期时限不得少于12个月,各期解除限售比例不得超过持股计划总额的50%。

3.“预留股份”明确监管细则,保障公司利益

员工持股计划原则上不允许预留股份,如确有需要预留的,需从以下方面予以规范:(1)设置预留比例上限(如20%)、认购期限(如股东大会后12个月内)并相应延长锁定期(不得少于12个月);(2)明确预留股份股东权益归属,防止大股东假“垫资”、真“控制”;(3)超过期限仍未能明确认购对象的,草案需披露预留失效部分股份的处置方案,处置方案不得导致大股东利益输送(如处置利得归上市公司),不得损害上市公司利益(如处置损失需由大股东承担)。