U型槽结构联合围护桩在非对称抗浮中的应用

2019-10-26黄海松罗佳文

黄海松,戴 阳,黄 华,徐 刚,罗佳文

(1.中交第四航务工程勘察设计院有限公司,广东 广州 510230;2.中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北 武汉 430010)

0 引 言

在城市道路建设进程中,下穿通道因其自身优点(占地少、景观性好等),正被大量的设计工作者所选择。同时中国南部具有降雨量充沛,且富水区域分布较广,地下水位较高等特点。因此,在土地日趋紧张的情况下,具有变形小、刚度大、防止路面下沉和开裂、防水效果优良等优势的封闭式路堑U型槽结构形式被广泛应用于下穿通道的建设。

然而,下穿通道往往位于地表以下,除需满足其结构的地基承载力、工后沉降要求外,结构抗浮稳定性也是影响项目成败的重要因素之一。目前,工程界抗浮措施主要有配重抗浮(增加结构自重、增加外侧底板悬挑长度等)、降水抗浮、锚固抗浮(抗拔桩、抗浮锚杆等)、泄水引流抗浮(设置反滤层)。

鉴于此,笔者以某车辆段TOD(即公共交通为导向的开发)周边同步道路项目为实例,对在富水软土区域U型槽结构抗浮设计的受制因素进行初步探讨。同时,基于国内学者研究[1~5]的基础上,提出了U型槽结构联合基坑围护桩关于非对称抗浮的设计措施,以期为类似工程的设计有一定的指导意义和参考价值。

1 工程概况

项目位于广东省某市,车辆段TOD一级土地开发项目采用首层架空的框架结构上盖方案设计,首层主要为汽车停车库层;二层为车辆段层,三层盖体上为物业开发。周边同步道路包含一条城市主干路,红线宽36 m,行车速度40 km/h,双向6车道,南北向,U型槽结构设计里程范围k0+50~K0+270,受到道路线形的要求,U型槽结构横断面除标准段外,包括渐变段和加宽段。

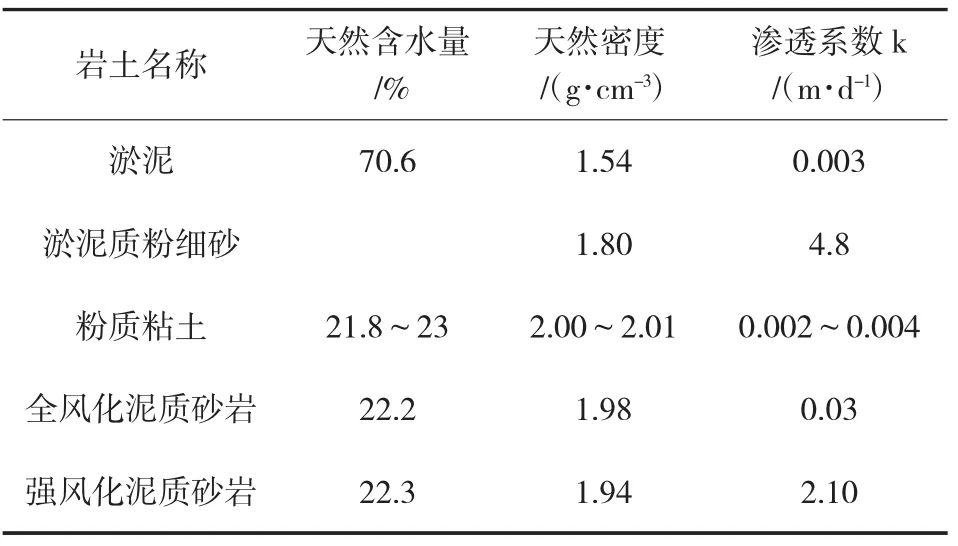

根据车辆段岩土工程报告(详勘),地面高程在2.3~3.50 m,勘察期间初见水位埋深0.00~3.50 m;稳定地下水位埋深 0.10~4.10 m,水位高程-2.51~2.44 m,地下水年变化幅度约1.5 m。土层由上自下分层如下:<1-1>素填土:湿,松散,均匀性差,平均层厚1.16 m。<2-1A>淤泥:灰黑色,流塑状,平均层厚3.12 m,平均3.1击。<2-2>淤泥质粉细砂:灰黑色,松散状,饱和状态,平均层厚4.78 m,平均7.0击。<2-4>粉质黏土:灰黄色,主要为可塑状,局部软塑状,平均层厚3.39m,平均9.1击。<5N-1>粉质黏土:黄褐色,可塑状,平均层厚3.69 m,平均11.2击。<5N-2>粉质黏土:黄褐色,硬塑状,平均层厚3.44 m,平均21.3击。<6>全风化泥质砂岩:灰白色,平均厚度4.01 m,平均35.5击,Ⅴ类。<7-2-1>强风化泥质砂岩:紫红色,碎石状,平均厚度3.62m,平均52.7击,Ⅴ类。物理力学参数见表1。

2 受制因素分析

鉴于车辆段盖下段U型槽结构型式已经过专家评审,方案采用U型槽结构型式,且边墙横截面型式为阶梯型,抗浮除采用底板外侧悬挑外,还采用Φ100 cm钻孔灌注桩(L=30 m)进行抗拔。随着外部条件的变化,U型槽结构抗浮设计受到如下主要因素的影响:

表1 物理力学参数表

(1)车辆段TOD柱网

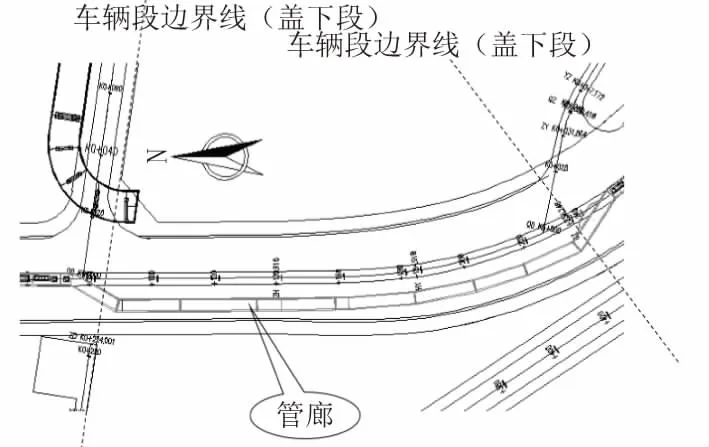

目前,车辆段TOD柱网方案已稳定,柱网沿着道路红线边及中间分隔带内布设。同时,道路正处二层车辆段进出线的“咽喉”区域,柱网无法进行变更设计,桩基承台及下部工程桩可做微调。道路与柱网布置关系平面见图1。

图1 道路与柱网布置关系平面图

需要提醒的是,在盖下段U型槽西侧(临近车辆段桩基承台),没有条件设置U型槽结构边墙的外侧悬挑。

(2)综合管廊

根据最新上位输入条件,该道路下面需增设综合管廊(尺寸净宽为3.2 m×3.0 m),覆土要求不少于3 m。目前盖下段综合管廊平面布设在道路右半幅(西侧),见图2。

图2 道路与综合管廊布置关系平面图

可见,因综合管廊的存在,原设计方案在盖下段采用Φ100 cm钻孔灌注桩(L=30 m)进行抗浮的设计方案显然不能适应现在的外部条件。

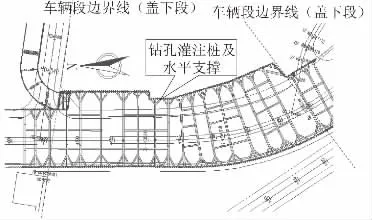

(3)基坑支护

本项目基坑支护范围包含综合管廊、U型槽结构、部分道路红线范围内的承台、雨水泵房、污水管基坑等内容,基坑深度约7.55~10.37 m,主要采用@1200Φ1000 mm灌注桩+钢筋混凝土支撑的支护型式,基坑外侧采用单排Φ850 mm三轴水泥搅拌桩作为止水帷幕,见图3。

图3 道路与基坑支护关系平面图

可见,围护桩的布设同样受制于车辆段柱网下承台及下部工程桩,原则上围护桩距承台的距离控制1.5 m范围外,但为了确保围护桩的尽可能的顺直,局部地方存在小于1.5m且大于1 m的情况。

3 抗浮稳定性验算

当地下水位较高时,应对建筑物基础或结构物进行抗浮稳定性验算,且抗浮稳定系数不宜小于1.05。抗浮稳定系数计算公式[6]如下:

式中:Kf为抗浮稳定系数;G为U型槽结构及附属设施自重;γ为荷载分项系数,一般取0.9;K为浮力折减系数;Ff为地下水压对U型槽结构的浮力。

其中,K可根据地方工程经验确定。无经验时,对于一般粘性土地基取0.9,对于砂类土、碎石类土及解理裂隙发育的岩石地基取1.0,解理裂隙不发育的岩石地基取0.5。

由式(1)不难发现,抗浮稳定性验算思路较为简洁明晰。结构抗浮验算按最不利情况,当不考虑侧壁摩阻力时,其抗浮安全系数应大于1.05。

在无上述受制因素的U型槽标准节段,U型槽为敞口结构,人行道标高为2.5 m,首层场坪标高为3.0 m,采用配重抗浮的设计方法,即在U型槽结构墙趾外侧悬挑,且设置C20素混凝土压重层,可满足抗浮要求。

但是,盖下段U槽结构西侧已无条件设置墙趾外侧悬挑措施。按最不利工况考虑,即地下水位取至场坪标高,考虑U型槽自重、素砼压重层、侧沟及盖板、路面层重、中央绿带填土重,东侧墙趾外侧悬挑的填土压重,但不考虑西侧结构设置墙趾,经计算,抗浮安全系数1.04小于1.05,故U型槽仍需要增加抗浮措施。

4 设计方案

基于以上受制因素的分析,设计思路为:东侧采用传统的墙趾向外悬挑配重抗浮,考虑U型槽边墙阶梯型断面,西侧则在阶梯处采用“倒扣”配重,即利用基坑围护桩自重进行抗浮,冠梁兼作压顶梁。考虑结构整体抗浮,U型槽脚趾外侧悬挑土配重远远小于围护桩自重,经计算,U型槽结构抗浮稳定系数Kf为1.072,满足大于1.05的抗浮要求。

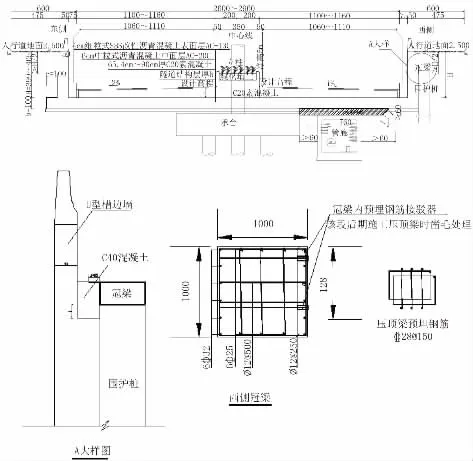

“倒扣”配重的结构,即U型槽西侧外边墙与围护桩冠梁间采用素混凝土填充,与侧墙一同浇筑,填充厚度b随侧墙深度变化。非对称U型槽结构断面及A大样见图4。

图4 非对称U型槽横断面及A大样图(单位:mm)

因此,非对称U型槽结构(西侧侧墙无墙趾,东侧侧墙有墙趾)非对称抗浮设计方案应运而生。

施工质量保证措施:(1)必须按有关质量验收规范与规程进行验收,验收合格后方可进一步工序;(2)做好检验与监测,完善资料,及时报警,超标及时应急;(3)做好支护桩顶冠钢筋梁接驳器(套筒)的预留;(4)做好U型槽结构与支护桩冠梁后浇带施工组织方案。

5 结语

笔者通过对上述某车辆段TOD周边同步道路项目实例的分析,在富水软土区域内采用了非对称U型槽结构联合基坑围护桩进行非对称抗浮的设计方法是可行的,为类似工程设计提供一定的指导意义。该项目正处施工阶段,非对称抗浮设计方法的实施在某种程度上将实现了一定的经济效益和社会效益。