压力性治理、民族身份与城市空间权利:少数民族流动摊贩街头治理的政治逻辑

2019-10-25彭彦强陈珊珊

彭彦强 陈珊珊

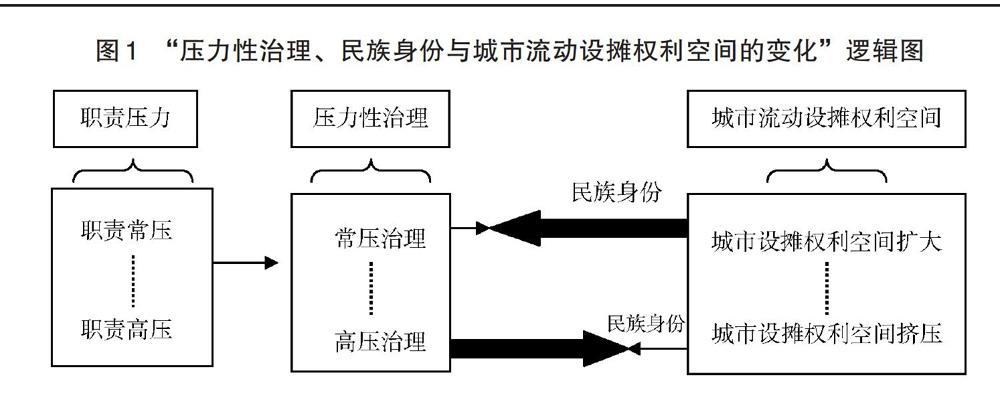

【摘 要】少数民族流动摊贩的街头治理相较于汉族流动摊贩而言存在着特殊的现象,本文试图通过对上海市少数民族流动摊贩的街头治理的实证研究,来揭示其背后的政治逻辑。研究表明,少数民族流动摊贩的街头治理是民族身份、压力性治理复杂作用下,少数民族流动摊贩城市流动设摊空间变化的外在呈现,是少数民族的民族身份的权利效应和城市管理者由于职责压力的变化所生成的“压力性治理”相互作用的结果。在城市管理者职责压力较小的“常压治理”中,城管基于行政裁量权和民族身份的考量,民族身份的权利效应放大,少数民族流动摊贩在城市中拥有更大的设摊权利空间。但是这种权利空间是非持久性和非确定性的,随着城管职责压力不断加大,城管对流动摊贩就会不断加大治理力度,从而形成“高压治理”,流动摊贩民族身份的权利效应则会淡化,流动设摊的权利空间就会受到挤压,直至消失。

【关键词】民族身份;压力性治理;城市空间权利;流动摊贩;少数民族

【中图分类号】D633 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2019)03-0023-010

一、问题的提出与文献回顾

在中国的大中小城市,流动摊贩随处可见。他们在一定程度上繁荣了城市经济,缓解了城市就业压力,满足了城市多元群体的多样化需求,但同时,其流动设摊行为也影响了市容环境卫生,引起了城市空间的失范,流动摊贩往往被视为“脏、乱、差”的城市空间象征,这就与城市的整洁、安全、有序等管理目标产生了矛盾,城市管理者不得不对其进行治理。

在对流动摊贩的治理中,街头场域经常上演流动摊贩和城管间的“猫捉老鼠”的游戏,不少流动摊贩与城管打起了“游击战”,有时甚至会发生流动摊贩与城管之间的严重暴力冲突,城管的“暴力执法”和摊贩的“暴力抗法”频频见于报端。但仔细观察就会发现,这些现象几乎只发生在汉族流动摊贩和城市管理者之间。在众多流动摊贩中,还有一类比较“特殊”的流动摊贩——少数民族流动摊贩。之所以说少数民族流动摊贩“特殊”,不仅是因为该群体基于民族文化特色而售卖的商品特殊,更主要的是因为城市管理者基于其民族身份而采取的治理方式和治理手段相较于汉族流动摊贩比较“特殊”。强制取缔是城管针对汉族流动摊贩的惯常的治理手段,但这一手段却鲜见施之于少数民族流动摊贩,对于后者,城管通常采用劝导等柔性治理方式,甚至出现“不愿管”“不敢管”的现象,但有时却又能对其进行有效治理。如果对某个城市进行长时间段观察——例如上海市,我们就会发现三种非常有趣的街头治理景观:一种是街头城管睁一只眼闭一只眼,无论汉族还是少数民族流动摊贩都可以若无其事地设摊经营;一种是城管一来,汉族流动摊贩慌忙收摊,四散逃窜,被抓住的则被扣留相关物品和商品,被城管處罚,而少数民族流动摊贩则仍在其比较固定的地点若无其事地继续经营;一种是城管人员和/或其他辅助管理人员被大量派驻街面,汉族流动摊贩很快在街面消失,少数民族流动摊贩在经过一定时间的治理后也在街面消失,取而代之的是城市管理人员和/或其他辅助管理人员的日常驻守,原来被流动摊贩占据的城市空间得以恢复。这一复杂的街头治理现象不仅存在于上海市,同样存在于其他城市。在这看似令人费解的针对流动摊贩的街头治理现象背后一定隐藏着某种共同的体制性逻辑或者政治逻辑,问题是这种共同的政治逻辑是什么?

从本质上讲,上述流动摊贩街头治理现象是不同民族身份的流动摊贩回应城管执法的行为关系的景观呈现。在现实中,受到各种因素的影响,城管与流动摊贩之间的关系规则是变动不居的,充满了不确定性和冲突。城管针对不同民族身份的流动摊贩采用的是区别化的执法策略。陈柏峰以“泛政治化”解释城管在摊贩治理过程中的行为,认为摊贩感觉到自身利益受损的情况下会通过抵制反抗城管对他们的治理,而这种抵制反抗被媒体进行了“泛政治化”报道。[1]摊贩将“泛政治化”作为争取利益的方式,遇到城管执法选择暴力抗法将事情闹大,从而引起政府的重视。[2]媒体对城管执法行为“泛政治化”的报道和摊贩的“泛政治化”的闹大现象,使城管执法、城管形象甚至政府形象被“污名化”。[3]

也有学者以“去政治化”来解释城管执法困境。刘志仁、徐炯以城管执法的法律根源来解释城管执法中的困境,认为在摊贩治理过程中,城市管理者执法权来源不明确、执法过程中治理行为失当使摊贩面对治理行为时进行暴力抗法。[4]叶晓川指出要从法律层面上明确综合执法局在城市管理综合执法中的资格,在摊贩治理的过程中不仅要依法执法,更要文明执法。[5]

凌斌以“行政吸纳政治”来解释城管在执法过程中运用行政裁量权来减小对摊贩的治理力度,提出要将政法冲突和情法矛盾产生的问题回归法律体系和法治框架之中并予以解决。[6]刘磊用“嵌入式执法结构”来阐述城管街头执法的冲突和秩序生成机制,城管和执法对象在嵌入式执法结构中做出自己的行为选择,形成街头管理中的“街头政治”;[7]他用“执法吸纳政治”这一框架来概括城管执法中的政治,认为城管与摊贩是“需要—回应”的关系,城管在执法过程中既要履行管理职责,又要兼顾多方主体间的利益诉求,从而实现一种利益平衡。[8]

以上在城管执法行为的理论解释框架中,“泛政治化”“去政治化”“行政吸纳政治”“执法吸纳政治”等均指出管理体制和行政裁量权对城市管理者和摊贩设摊行为的影响。学者提出的理论解释可以从现实中城管执法的短时期的部分现象得到验证。但是在少数民族流动摊贩治理中,民族身份是城管执法不得不面对的现实问题,城管对少数民族流动摊贩作出的差异化的治理行为及其呈现的街头治理景观,尚需要一个综合性的理论解释框架。我们认为,流动摊贩的治理涉及的是流动摊贩的城市空间权利的变化,城市管理者对少数民族流动摊贩采取的治理行为不同于普通流动摊贩,前者拥有较大的城市设摊的空间权利,是由民族身份的权利效应和城市管理者因职责压力不同而形成的“压力性治理”相互作用造成的。

二、流动摊贩城市空间权利的界定与生产

城市权利从列斐伏尔(Henri Lefebvre)提出之时就与城市空间紧密相关,更确切地说,城市权利是列斐伏尔在城市空间的基础上提出来的,他将其定义为“获取信息的权利、使用多种服务的权利、使用者表达对空间的想法并在城市空间中活动的权利,同时也包括使用中心的权利”[9]34,空间生产的过程同时也是城市居民追求城市的权利的过程,城市居民,尤其是弱势群体,会努力寻求一个适宜生活和居住的城市空间。甚至有中国学者认为,“根本上,城市权利是一种空间权利,对空间及其要素的生产、分配和使用的权利”[10]。城市空间同时也是一个社会关系的空间,每一个地方,人们都意识到空间关系就是社会关系。[11]290空间被不同的行动者所定义,不同层级的社会关系就会对空间赋予多重定义,而每一个社会空间都倾向于拓展自身的领地,因而不可避免地会与其他社会空间发生冲突。其中,由国家和其他掌权者所生产的抽象空间与城市居民生产的生活空间隐含着不可调和的矛盾和冲突。

在流动摊贩设摊的各种城市空间,尽管存在诸如城市居民、沿街商户等其他空间定义者之间的矛盾和冲突,但流动摊贩所生产的差异化空间与国家或地方政府所生产的抽象空间之间的矛盾是主要矛盾,且城市居民、沿街商铺等行动者与流动摊贩之间的矛盾通常通过流动摊贩与政府之间的矛盾来体现,并通过政府来加以解决。目前,地方政府通过规划、构建城市管理队伍等方式主导了城市空间的生产,并通过一定的权力维持其所定义的城市空间。流动摊贩在道路、公园等空间设摊经营,实质上是在根据自己的需要来定义这些城市空间,这就不可避免地与政府主导的城市空间产生冲突。不断强化的城市管理执法者队伍、被驱赶的流动摊贩以及二者之间的暴力冲突,都反映了这种冲突过程。在政府主导的城市空间秩序中,政府所规划建设的城市道路和市民活动的其他公共空间是为城市居民的出行和非商业性的日常活动服务的,流动摊贩处于这种秩序的边缘地带,流动摊贩的流动设摊权利是不被认可的,这是政府对流动摊贩设摊权利的初次界定。流动摊贩的设摊行为是追求在人流量较大的空间实现商业价值的最大化,找到空间位置设摊售卖商品,将公共空间转变为自己的“领地”,其在城市交通要道无序化的设摊行为无疑影响了城市道路的出行功能,造成了城市空间失范。但是利用城市空间进行生产、生活是个体的基本权利。由于受教育水平低、职业技能弱等因素的影响,资源禀赋较弱的流动人口在城市难以实现正规就业,对他们而言,游街设摊是他们在城市实现生存和发展的重要途径。占道设摊、无证经营违反了城市管理相关条例,但是这种方式又可以为流动人口以劳动形式在城市的生存和发展等权利的实现提供保障。为了捍卫自身的生活空间和城市的权利,被边缘化的社会群体建构自身对空间的感知和想象来对抗占主导地位的抽象空间,并通过微妙或激烈的集体行动来试图改变现有的政治和权力格局。通过这种行动,城市居民不仅在追求自身的利益,同时也在主张城市的权利。[12]流动摊贩们的抗争使得一些城市在一定程度上承认了他们的设摊权利,城市管理者不再一味地强制驱赶流动摊贩,一些城市开始探索“设置疏导点”“划格子”和“潮汐式”管理模式,还有一些城市如徐州、镇江、宣城等城市开始尝试摊贩自主管理。此时,流动摊贩的城市空间权利被重新界定,城市政府定义的城市空间被打上流动摊贩的烙印,但这些权利并不稳定,这些空间受到诸多限制。流动摊贩所获得的这些公共空间使用权(本文主要指的是利用道路等非商业性公共空间进行设摊经营的权利)是城市政府迫于流动摊贩的抗争压力而做出的让步,在其他压力增大的情况下,城市管理者可以随时剥夺这种权利。流动摊贩的流动设摊权利在获得法律认可之前,他们所流动经营的城市空间在所有人看来都属于“灰色空间”,流动摊贩城市空间权利的生产也会处于一种持续不稳定的状态,这种不稳定状态受到流动摊贩民族身份、城市管理者职责压力、流动摊贩的抗争等因素的综合影响。

三、少数民族身份:拓展流动设摊权利空间的“护身符”

对于少数民族流动摊贩来说,其民族身份对其流动设摊权利的拓展和巩固具有特殊重要的意义,民族身份成为不被城管随意驱赶的“护身符”。面对城管的管制清理行為,少数民族摊贩不需要像汉族摊贩一样“打游击”,通常也无需暴力抗争,因为鲜有城管敢对他们进行暴力执法,即便是在城管严格执法的时期,大多也是采用劝离的方式,因而,相对于汉族流动摊贩,其流动设摊的权利更为稳定。

民族身份之所以能够为少数民族流动摊贩的流动设摊权提供有效“庇护”,是和我国民族政策的政治敏感性紧密相关的。

民族团结是中国处理民族问题的根本原则,也是中国民族政策的核心内容。[13]在民族团结的政策导向下,民族身份成为各级政府处理与少数民族相关问题的重要考量。在此影响下,地方政府在处理与少数民族地区或个体相关的问题时会将之与民族身份、民族团结和民族关系相联系,在民族团结的政策导向和民族差别化权利保护的考量下,通常会以“差别化”的措施来解决涉及少数民族的问题。这种涉民族问题的政治敏感性也被地方政府和相关人员带入了少数民族流动摊贩的治理之中,将之纳入民族问题范畴进行管理,甚至上升到民族关系范畴。

涉民族问题的政治敏感性造成了少数民族流动摊贩治理的政治优先。在流动摊贩治理过程中,城管具有较大的自由裁量权,他们可以根据相关规定对流动摊贩占道设摊作出暂扣经营工具等行政处罚,但对于少数民族流动摊贩则往往“睁一只眼闭一只眼”,在未大面积占道的情况下基本上默认其设摊行为。在少数民族流动摊贩与消费者、城市管理行政执法人员产生矛盾冲突之时,常常由民宗委、民族地区驻当地办事处的政府工作人员出面协调矛盾与冲突,甚至由政府对涉民族因素的社会冲突进行兜底。

地方政府和城市管理者处理与少数民族流动摊贩相关的事件,往往需要经由上级领导的指示并且权衡国家层面的民族政策之后对相关问题“从宽处理”。内容抽象、适用范围和条件也较不明确的民族优惠政策给予了少数民族流动摊贩基于“民族身份”特殊性的差异化的权利优惠。民族优惠一度成为地方政府处理与少数民族流动摊贩相关问题的制度依据。[14]少数民族流动摊贩问题被城管贴上了“特殊群体”“敏感群体”的标签。一位在街头执法的城市管理行政执法人员表示:“少数民族流动摊贩是一个比较特殊的群体,这是在国家民族政策的背景下产生的。我们会去管少数民族流动摊贩,只是在管的过程中会兼顾到少数民族流动摊贩他们民族身份的特殊性,你看,在高考层面对少数民族的考生还有加分政策呢,那在城市治理过程中,城管运用行政裁量权减小对少数民族流动摊贩的治理力度也是情有可原的。”1

少数民族的身份问题其实是少数民族公民在多民族国家的角色和地位问题,亦是思考与少数民族个体相关问题的逻辑起点。[15]制度层面的民族区域自治及法律法规对少数民族地区及个体的保护、在“民族团结”政治生态的影响下地方政府以政治优先作为解决与少数民族流动摊贩相关的矛盾与冲突、少数民族流动摊贩和顾客对民族身份进行符号化运用,这些因素无疑拓展了少数民族流动摊贩在城市中的流动设摊的权利空间。

四、城市管理者的职责压力与压力性治理

少数民族流动摊贩流动设摊权利空间的变化不仅受到民族身份的影响,还受到城市管理者职责压力的影响。

在行政系统中的任职者都会承载一定的职责压力。职责压力有大有小,并且会随着行政任务的不同和行政目标实现的紧迫性而变化。当行政任务艰巨而紧迫时,职责承载者的职责压力会变大,反之则相对较小。在城市管理过程中,城市管理部门及相关人员的职责压力首先来自于法定职责,它带给城管部门及其人员的是常态性的职责压力;同时,由于受到压力型体制的影响,城市管理者还面对着城市品牌创建工作目标形成的职责压力,特别是全国卫生城区和全国文明城区的创建工作,上级政府将创建工作必须完成的指标层层下达至下级政府和工作人员,尤其在“创卫”“创文”创建、考评、复检阶段,城市管理者职责压力被不断加大,形成高度职责压力。在常态职责压力和高度职责压力之间,由于行政任务及其紧迫性的不同,城市管理者会承载不同程度的职责压力。城市管理行政执法人员的职责涉及到了市容环境卫生、交通管理、水务管理、环境保护等各个方面。在市容环境卫生方面,城市管理行政执法人员需要对辖区范围内占道设攤、无证经营的摊贩进行治理,城市管理相关条例明确要求城市中无占道设摊现象,但是城管拥有一定的行政裁量权,可以根据街头场域中的实际情况采取相宜的治理举措,职责压力较小,甚至出现放弃履行职责的现象。而在“创卫”“创文”的城市品牌创建目标下,行政任务层层下压,逐级量化分解,城市管理行政执法人员不仅要对辖区内的市容环境卫生等问题进行治理,还必须保证责任区内无占道设摊现象,依法取缔责任区内所有摊贩的设摊行为,从而确保责任区内的市容环境卫生符合考评要求,完成上级下达的各项任务指标,此时便会形成较高的职责压力。

城市管理者的职责压力影响了城市管理者的治理行为。城市管理者将从上级政府和组织中感受到的职责压力转化到向下的摊贩治理行为中,自上而下的压力传导过程形成了压力性治理。在常态的职责压力下,便会形成对被治理者的常压治理;在高度职责压力下,则会形成对被治理者的高压治理。基于城市管理者不同的职责压力,常压治理和高压治理之间存在着不同程度的压力性治理。

在常压治理情况下,城管通常以日常巡查为主,辅之以突击检查,以教育引导和行政处罚并济的方式对辖区内流动摊贩占道经营进行治理。在常压治理中,城管在辖区范围内的目标责任未受到城市形象创建目标的强化,对辖区内的摊贩减小治理力度可以被城管个体和组织解释为贯彻“以人为本”的执法理念,尤其是在城管被污名化的情况下,城管会尽量避免暴力冲突,执法通常会兼顾摊贩的利益诉求,在尊重和理解摊贩的基础上开展治理,尽可能实现多方主体的利益最大化。一位在Q区城市管理行政执法局工作的工作人员就说:“在很多情况下,城管被媒体‘妖魔化了,在对摊贩进行治理的过程中,摊贩的利益诉求也是我们要考虑的因素。在街头执法的一线工作人员不可能一直不给予摊贩生存空间并坚决取缔他们的行为。治理力度适当变小可以缓和城管与摊贩之间紧张的关系,在一定程度上可以防止摊贩在面对我们城管时以暴力抗法的形式抵制城市管理者,防止他们把事情闹大去博得路人和媒体的同情。”1城管未面临来自上级的各项任务指标时,城管的职责压力较小,摊贩治理不及辖区内的社会稳定重要,城管往往以常压手段进行治理,给予摊贩城市设摊权利空间。常压治理使城管在治理过程中既履行了市容环境卫生等法定职责,又避免了与摊贩之间产生过多的矛盾冲突。但对于普通流动摊贩而言,其设摊空间是否被取缔取决于城管的治理偏好,这种设摊权利的不确定性使得普通摊贩往往在城管的日常巡查中选择撤离以避免与城管发生冲突。

在高压治理情况下,为保证行政目标的实现,城市管理人员通常不仅严格按照法律法规的要求对流动摊贩进行整治,甚至加码执法,对违法设摊采取“零容忍”的治理力度。在“创卫”“创文”等行政目标推动下,上海市各区县执法大队和街道执法中队等部门对市容环境卫生、城市交通等影响城市考评的项目开展了专项整治和集中整治活动。当进入考评或复检阶段时,区县各级政府提高了对市容坏境卫生的要求,城市管理者的职责压力增大并向下加大了对流动摊贩的治理力度。虹口区城市管理行政执法局为了巩固“创卫”取得的成果,针对辖区内市容环境卫生开展了摊贩专项整治活动。在重点时段强化执法巡查,由第三方管理公司的工作人员“四班三运转”对重点整治区域进行早中晚三个时段甚至每天二十四小时在责任区内的站岗检查市容环境卫生情况。[16]嘉定区安亭镇城管中队为了迎接创建“全国文明城市”督察组的检查工作,动员所有部门积极配合,联合行动,要求网格员协助城市管理者整改镇区内摊贩占道经营的行为,路面队员、车巡队员加强路面巡查工作,及时取缔责任区内占道设摊行为。[17]在高压治理时,行政目标的实现成为第一要务,较少考虑流动摊贩的相关利益诉求,执法刚性化特别突出,倾向于通过“严打”来极力压缩流动摊贩的设摊空间。

五、压力性治理、民族身份与流动摊贩城市空间权利的变化逻辑

当流动摊贩在城市的流动设摊权未被法律认可的情况下,流动摊贩占用城市公共空间进行经营的权利具有不确定性,这种不确定性主要受到流动摊贩民族身份和城管的压力性治理行为的影响。简言之,流动摊贩城市空间权利的变化与其民族身份、城管的压力性治理呈现出以下关系:在“常压治理”中,城管基于行政裁量权和民族身份的考量,民族身份的权利效应放大,少数民族流动摊贩在城市中拥有更大的设摊权利空间。但是这种权利空间具有非持久性和非确定性,随着城管职责压力不断加大,城管对流动摊贩会不断加大治理力度,从而形成“高压治理”,流动摊贩民族身份的权利效应则会淡化,流动设摊的权利空间就会受到挤压,直至消失。

城管作为在街头场域中直接与流动摊贩打交道的一线工作人员,是典型的“街头官僚”。“街头官僚”是指处于组织的最底层,只能服从上级的命令,向下负责政策的执行,虽无机会参与公共决策,但却是对政策执行至关重要的政府工作人员。[18]5-9城管作为“街头官僚”,在行政场域中有着一定的行政裁量权,在城市治理中,城管个人特征、所在的组织特征[19]及行政相对人的特征都会对城管的治理行为产生影响。“街头官僚”经常需要进入危险而紧张的工作环境,如进入危机现场、拘捕罪犯、调解纠纷和处理争端等。一个理性的、从自我利益出发的“街头官僚”往往以非常巧妙的方式逃避“一线”,放弃自己的职责。[20]在“常压治理”中,少数民族流动摊贩在城市中的设摊权利空间要明显大于普通流动摊贩:在城管的日常巡查中,后者把握城管日常巡查的时间规律,在城管出现前提前撤离摊点,而前者则在摊点持续经营;在城管的突击检查中,后者慌张逃离而前者依旧据点从容设摊。

少数民族流动摊贩比普通流动摊贩有着较大的城市设摊权利空间,主要受以下几方面的影响:首先,政治生态中对民族团结的高度重视、制度上对少数民族差别性的权利保护、政府有关部门和城市管理者对涉民族因素认识不清等,在遇到与少数民族流动摊贩相关的问题时,常常将问题“泛民族化”,以政治优先作为治理策略。因此,在治理的过程中,城管不得不考虑国家制度层面及政府治理策略中的政治优先原则,基于少数民族流动摊贩民族身份的特殊性对其采取差别化的优惠治理举措。其次,如果无“创卫”“创文”的压力或者“创卫”“创文”尚未进入关键期,城市管理者面对普通摊贩时一般会采取说服教育或暂扣经营工具等治理举措,普通摊贩多数情况下也会配合城管的治理行为。但如果城管个人对少数民族流动摊贩进行治理,一旦发生纠纷或者冲突,少数民族的民族身份很容易被放大,执法双方的冲突可能就会演变成为涉民族矛盾,这不仅不利于城管个人工作绩效的考评,而且当媒体将城管與少数民族流动摊贩间的冲突上升至“民族问题”进行报道时,也可能会给所在单位产生不良影响。在少数民族流动摊贩治理过程中,摊贩暴力抗法的现象也时有发生。例如,嘉定区城管在辖区范围内发现多名少数民族小贩设摊卖劣质化妆品,城管对其进行治理,但是小贩态度恶劣,当场掀翻桌子,试图威吓执法人员,且将未满2周岁的孩子扔到城管执法车辆上,试图阻止城管执法。[21]城管人员在“常压治理”情境下基于对自身安全、组织目标及民族身份特殊性的考量,往往减小对少数民族流动摊贩的治理力度,选择给予其足够大的城市设摊权利空间,避免与之发生矛盾和纠纷。

S区城市管理行政执法局工作人员讲述:“在国家关于少数民族政策导向的影响下,我们对少数民族流动摊贩治理会有一定的偏向性。对少数民族流动摊贩进行治理可能会引发冲突,即便加大对他们的处理力度,如处以最有力的暂扣经营工具的措施,对占道经营作出50—500元行政处罚等,但是这种处罚力度与少数民族流动摊贩营业额相比只是九牛一毛,无法取得很好的治理效果。如果依法取缔少数民族流动摊贩,在他们难以通过其他方式实现就业的情况下,他们就很可能走上犯罪道路,例如抢劫等。我们在基层一线的工作人员反映,有个别少数民族摊贩携带有艾滋病,身上还藏有染着他们的血的针,有些少数民族流动摊贩有带刀现象,一旦对他们进行治理,城管的人身安全将无法保障。因此,一线执法人员对少数民族流动摊贩治理力度会弱于普通汉族流动摊贩。”1

从以上访谈可以发现,当职责压力较小时,城管面对少数民族流动摊贩往往会通过自由裁量权的行使采取较小力度的治理行为,从而使得少数民族流动摊贩获得较大的设摊权利空间。在日常巡查中,城管针对普通流动摊贩主要采取教育方式引导其撤离,或者给予暂扣经营工具等处罚。但对于少数民族流动摊贩,城管往往“睁一只眼闭一只眼”,一般情况下不会采取强制措施。在突击检查中,普通摊贩听到“城管来了”慌忙逃离,而少数民族流动摊贩依旧从容设摊,原因就在于“常压治理”下,放大的民族身份的权利效应使城管减小了治理力度。访谈中,有些少数民族流动摊贩表示城管会对他们占道经营的行为进行管理,有些则表示城管对他们并无治理行为。有一点几乎成为少数民族流动摊贩的共识,即只要他们在人行道占用较小面积的通道,城管还是不应该对他们进行管理的,城管应该给予他们在城市中的设摊权利空间。城管的治理行为可以被解释为在一个多民族社会中,城市管理行政执法人员以适度的民族优惠政策体现出了对弱势群体的照顾,使少数民族流动摊贩在城市中享有更为广泛的选择机会,能够预防狭隘民族主义对个体的压抑,最大限度地激发社会活力,维护社会的稳定与和谐。[22]

常压治理中,由于民族问题和民族关系在政治生态中的敏感性,城管人员倾向于降低治理力度,同时少数民族流动摊贩强化了“民族身份”的意识,民族身份权利效应被放大,对城管的治理行为无畏惧感,二者的相互作用拓展了少数民族流动摊贩的城市设摊权利空间。但这种扩大了的城市设摊权利空间具有暂时性和不确定性,当城管的职责压力变大后,其设摊权利空间又会受到挤压。

比如在上海市“五违四必”(“四必”指安全隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱现象必须整治、违法经营必须取缔)高压治理的情境下,城管就必须打破原有的过度考量流动摊贩民族身份的局面。但城管单一主体对少数民族流动摊贩进行治理时往往很难取得成效,因此,城管对其治理与普通流动摊贩治理行为有较大的差异。城市管理行政执法局会对重点区域内的少数民族流动摊贩整治工作提前制定出集中整治预案,通过多部门联动教育引导的方式对其进行治理。在联动治理中,城市管理行政执法人员会与民宗委的工作人员、街道办事处中民族身份为“少数民族”的工作人员、市场监管、公安等相关职能部门做好对接,合理安排工作人员做好重点区域少数民族流动摊贩治理工作。在治理过程中,专项检查组对少数民族流动摊贩进行教育说服,民族身份为“少数民族”的工作人员参与到治理过程中在一定程度上可以拉近执法者与少数民族流动摊贩之间的距离,弱化其排斥心理。此外,相同的民族语言可以减小工作人员与摊贩间的沟通难度,帮助治理工作顺利开展。而这种持续性的教育说服引导方式,最终的治理效果就是少数流动摊贩暂时离开以往长时间固定设摊的摊点。“出于市容市貌的要求,我们必须对少数民族流动摊贩进行集中整治,确保辖区范围内不出现少数民族流动摊贩是我们的工作职责所在。对少数民族流动摊贩进行治理,最主要的方式还是与其他部门联动,对少数民族流动摊贩进行教育引导,向他们说明他们设摊的行为违反了城市管理的相关条例,占道设摊影响了市容环境卫生和交通出行,积极引导他们守法合法经营。这种说服教育的工作连续开展数天之后,少数民族流动摊贩会撤摊。为了巩固治理成果,我们会加大日常巡查的力度,并联合第三方管理公司定点站岗,防止少数民族流动摊贩回潮重新占道设摊。”在D地铁站C出口巡查的城管说道。1在职责压力较大的“高压治理”中,政治优先在一定程度上会让位于行政目标优先,城管必须克服少数民族流动摊贩民族身份的特殊性,淡化民族身份的权利效应。但在治理方式上,政治优先仍然存在,城管一般不会直接使用暴力手段对少数民族摊贩进行清理,城管及相关人员会在少数民族流动摊点前进行长时间教育引导,使用柔性手段引导少数民族流动摊贩撤离摊点成为了街头治理景观之一。

总之,在城管职责压力较小所形成的“常压治理”中,城市管理者考量少数民族流动摊贩的民族身份和执法的低职责压力,通过行政裁量权给予少数民族流动摊贩较普通流动摊贩更大的城市设摊权利空间;在职责压力较大的“高压治理”中,受目标责任制的驱动,城市管理者不得不对责任辖区内的少数民族流动摊贩进行治理,民族身份虽会对治理行为产生影响,但高压治理淡化了民族身份的权利效应,城市管理者通过联动治理对少数民族流动摊贩进行教育引导以达到取缔责任区内少数民族流动摊贩的目标,使得少数民族流动摊贩在城市的设摊权利空间受到极大挤压。

六、少数民族流动摊贩治理中的利益结构与治理逻辑

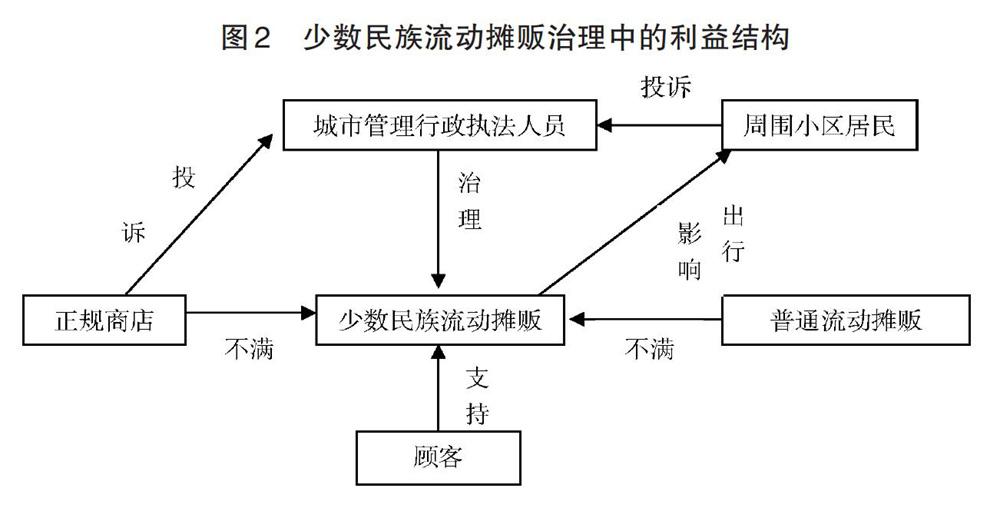

少数民族流动摊贩治理受制于复杂的利益网络,不同利益主体有着不同的诉求,也时常因利益分歧而引发冲突,其治理是行动者之间不断冲突、相互协同的过程。

从少数民族流动摊贩角度来看,他们认为存在正规就业的困难,设摊是他们在城市谋生的出路,城管应该给予他们一定的城市设摊权利空间,只要他们不售卖假冒伪劣或不合格商品,城管应放松治理甚至不进行治理;对普通流动摊贩而言,他们认为城管应该给予其与少数民族流动摊贩相同的生存空间,现有的执法是不公平的;对于合法店面经营者而言,他们希望城管依法取缔流动摊贩,避免对其经营造成影响;对于普通市民而言,少数民族流动摊贩可以给他们带去极具民族特色且较为廉价的商品,认为应放松管制,但是,有时候又影响其出行和市容等问题,此时则又要求加强对少数民族流动摊贩的管制。总之,城管执法存在着复杂的利益诉求的重要因素是街头场域中存在较大的利益空间,如何协调多方利益是治理的关键所在。

城管作为典型的“街头官僚”,他们的治理行为并非只是简单执行法律法规及上级命令,而是包含了一定的政治逻辑,在治理过程中尽可能地实现多元主体间利益均衡的局面。虽然在治理过程中利益均衡局面难以实现,治理难以让所有主体对执法过程及结果满意,但是只有兼顾多元主体间不同的利益诉求,治理产生的正面效果才会大于负面效果。

在常压治理中,“街头官僚”对低职责压力和民族身份的考量扩大了少数民族流动摊贩的城市设摊权利空间,街头场域中出现了城市管理者和少数民族流动摊贩间暂时的利益均衡局面。扩大少数民族流动摊贩的设摊权利空间有利于少数民族流动摊贩在城市的“非正规就业”,避免“街头官僚”在治理中与行政相对人产生矛盾和冲突。但这种利益均衡局面是对少数民族流动摊贩民族身份权利效应的倾斜,建立在城管与少数民族流动摊贩的利益之上,正规店面经营者、反对少数民族流动摊贩在城市公共空间中设摊的市民的利益得不到满足。在城市管理者的高职责压力下,少数民族流动摊贩固定设摊的局面被打破,设摊权利空间受到挤压。“高压治理”淡化了民族身份的权利效应,城市管理者通过联合整治对少数民族流动摊贩进行引导、教育说服,少数民族流动摊贩在城市的设摊权利利益诉求得不到满足,经联合整治的少数民族流动摊贩只能选择被迫离开“固定设摊摊点”,“街头官僚”完成来自组织的政策目标并顺利通过组织作出的绩效考核,最终出现的利益局面是向城市管理者的利益倾斜,以城市管理者的利益为主要考量因素,忽略了少数民族流动摊贩的利益诉求。当“高压治理”过后,随着城管整治力度的减小,少数民族流动摊贩会“卷土重来”,重新走上街头。有少数民族流动摊贩被驱离后表示:我不能理解城管的行为,我们一没技能二缺资金,设摊可以帮助我们在城市赚钱,虽然每天早出晚归,但是只要设摊就有钱赚,赚了钱就能让自己和家人生活得好一点。1亦有少数民族流动摊贩表示:我们之前在H区设摊,但经营了两年后城管不允许摆摊了,所以我们来到了P区继续设摊。2由此看来,不论是常压治理还是高压治理,多方主体利益无法实现均衡,都出现了向某一主体利益倾斜的现象:在常压治理中,放大了少数民族流动摊贩民族身份权利效应下的利益诉求,但是也引起了普通流动摊贩、合法店面经营者及部分市民的反对,加剧了部分汉族人对少数民族流动摊贩的反感;在高压治理中,城市管理者的利益诉求成为了利益局面的关键因素,但高压治理也会引起少数民族对城市管理者的不满,在一定程度上也不利于他们在城市的生存权、发展权和劳动权等城市权利的实现。因而,目前来看,在少数民族流动摊贩治理过程中,在压力性治理与民族身份综合作用下不管是扩大其城市设摊权利空间还是挤压其权利空间,多方主体间的利益矛盾持续存在。

七、结论与启示

在对流动摊贩的街头治理景观中,城管对少数民族流动摊贩的治理力度明显弱于普通流动摊贩治理,少数民族流动摊贩具有更大的城市流动设摊权利空间。这主要是在复杂的利益结构下,少数民族的民族身份的权利效应和城市管理者由于职责压力的变化所生成的“压力性治理”相互作用的结果。少数民族流动摊贩的街头治理景观是在民族身份、压力性治理复杂作用下,其流动设摊空间变化的外在呈现。对少数民族的优惠政策在国家政治生态上确认了少数民族的特殊性,民族团结的政策导向和民族差别化权利保护旨在通过政策倾斜来帮助实现实质上的民族平等,但是这种政治生态使地方政府在面对少数民族相关问题时将所有问题泛化为“民族问题”,以政治优先路径作为处理涉民族因素社会冲突的方式,从而使得民族身份产生特殊的权利效应,少数民族身份成为城市流动设摊权利的庇护,相较于汉族流动摊贩获得了更大的流动设摊的权利空间。在治理中也就出现了城管面对少数民族流动摊贩“不愿管”“不敢管”的现象。但这并不意味着“管不了”,也并不意味着少数民族流动摊贩的这种更大的设摊权利空间具有当然的稳定性。城管对流动摊贩的治理力度是由职责压力所驱动的,当城管的职责压力从常压趋向高压之时,其对流动摊贩的治理力度也会从常压治理向高压治理转变,民族身份的权利效应被淡化,少数民族流动摊贩的流动设摊权利空间就会受到不同程度的挤压,直至消失。

在少数民族流动摊贩治理上,相关管理部门必须进行政治脱敏,树立正确的治理意识。城市管理部门及其人员不能因民族身份的差异而对流动摊贩采取差异化的治理举措,民族身份不应成为少数民族流动摊贩逃避城市治理的“护身符”。 城市治理中出现的与少数民族流动摊贩相关的矛盾与冲突,仅仅是摊贩基于利益表达作出的行为,只是涉民族因素的社会冲突事件,不能动辄上升到“民族问题”的高度来解决。政府和城市管理者对少数民族流动摊贩进行治理只是基于社会管理的需求而采取的行政行为,不需要对少数民族流动摊贩问题过度“敏感”和紧张。否则,政府和城市管理者对少数民族流动摊贩问题认识的误区将会不断强化多方主体对“民族身份”特殊性的认知,反过来也会促使少数民族流动摊贩强化“民族身份”并将其视为在城市占道设摊且免受城市管理者治理的“护身符”,且会加剧普通摊贩、正规店面经营者、市民对“民族身份”产生的不公平心理,从而不利于城市治理工作的开展,更不利于城市多民族間的交流与融合。因此,即便是在不同职责压力下,城市管理部门及其人员治理举措也应该基于平等和公平的原则,对包括少数民族流动摊贩在内的所有流动摊贩一视同仁。同时,为了帮助少数民族流动摊贩在城市中更好地实现生存权、发展权和劳动权,共享城市发展的利益,应当通过多措并举保障少数民族流动摊贩的城市权利空间。城市管理者可以合理利用城市空间规划疏导点,引导少数民族流动摊贩在疏导点内规范经营,使少数民族流动摊贩的城市设摊权利空间得到保障,适当对少数民族流动人口在城市的设摊创业形式给予一定的经济支持,加强对少数民族流动摊贩的职业技能培训等,帮助其在城市实现生存和发展。

参考文献:

[1] 陈柏峰.城管执法冲突的社会情境——以《城管来了》为文本展开[J].法学家,2013(6).

[2] 韩志明.行动的选择与制度的逻辑——对“闹大”现象的理论解释[J].中国行政管理,2010(5).

[3] 欧树军.“治理问题体制化”的思想误区[J].文化纵横,2012(4).

[4] 刘志仁,徐炯.城管执法难的法律根源及其路径创新[J].理论导刊,2009(5).

[5] 叶晓川.城管执法权的制度困境及其出路[J].理论与改革,2008(3).

[6] 凌斌.科层法治的实践悖论:行政执法化批判[J].开放时代,2011(12).

[7] 刘磊.街头政治的形成:城管执法困境之分析[J].法学家,2015(4).

[8] 刘磊.执法吸纳政治:对城管执法的一个解释框架[J].政治学研究,2015(6).

[9] Lefebvre·H.The Production of Space[M].Oxford: Blackwell,1991.

[10] 董慧,陈兵.“城市权利”何以可能、何以可为?[J].马克思主义与现实,2016(1).

[11] Lefebvre·H.Space: Social Product and Use Value[G]// Freiberg·J·Ed.Critical Sociology:European Perspective.New York: Irvington,1979.

[12] 孫小逸.空间的生产与城市的权利:理论、应用及其中国意义[J].公共行政评论,2015(3).

[13] 国务院新闻办公室.《中国的民族政策和各民族共同繁荣发展》白皮书[R/OL].(2011-09-14)[2016-10-01].http://www.scio.gov.cn/zhzc/8/1/document/1005878/1005878.htm.

[14] 艾尔肯·沙木沙克.论新时期我国少数民族刑事政策之贯彻与完善[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2012(3).

[15] 王猛.从单一身份到多重身份:身份视角下我国民族政策反思[J].广西民族研究,2015(2).

[16] 上海市城市管理行政执法局.虹口城管执法局积极开展节后专项整治[N/OL].(2016-02-19)[2016-10-05].http://cgzf.sh.gov.cn/main/news_335.html.

[17] 上海市城市管理行政执法局.加强宣传 落实整改——嘉定安亭镇城管中队推进创城迎检工作[N/OL].(2016-03-18)[2016-10-05].http://cgzf.sh.gov.cn/main/news_714.html.

[18] Michael Lipsky.Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services[M].Russell Sage Fundation,2010.

[19] Moore·Scott.The Theory of Street-level Bureaucracy: A Positive Critique [J].Administration and Society,1987(1).

[20] 韩志明.街头官僚的行为逻辑与责任控制[J].公共管理学报,2008(1).

[21] 上海市城市管理行政执法局.刚柔并济 张弛有度——嘉定城管妥善处置少数民族设摊[N/OL].(2016-01-19)[2016-10-20].http://cgzf.sh.gov.cn/main/news_223.html.

[22] 袁年兴.多民族国家的元身份问题:中国民族身份治理逻辑的历史线索[J].社会科学战线,2016(2).

〔责任编辑:俸代瑜〕