内蒙古地区蒙族与汉族民居的内外空间比较研究

2019-10-25裘鞠,袁月

裘 鞠,袁 月

吉林建筑大学 建筑与规划学院,长春 130118

0 引言

我国56个民族建筑形式具有多元化、复杂化等特征,经过长期的互动变迁,各民族为适应不同的自然环境,其民居形式变化多样、交融并存,但也都保持着鲜明的地域性和民族性,即使在同一环境下,由于各种因素,其建筑形式和空间划分也会有着不同的处理手法[1].在内蒙古地区范围内,为研究出蒙汉两族民居形式表达的不同成因,本文拟对蒙汉族民居建筑的内部与外部空间进行比较分析.

1 研究对象的界定

1.1 内蒙古地区

内蒙古地区位于中华人民共和国北部边疆,由东北向西南扩展,呈狭长方形.东西直线距离2 400多千米,南北直线距离1 700多千米,全区总面积118.3万km2,占中国总土地的12.3 %,属于中国第三大省区.内蒙古地势较高,平均海拔1 000 m左右,基本是高原型地区.内蒙古地区地域广袤,纬度高,高原面积大,边沿有山脉相隔,气候以温带大陆性季风气候为主,经常强风暴雨,四季变化分明.在这样一个研究范围下,蒙族与汉族民居为适应内蒙古地区地形地貌而建造的居住空间,其表达方式各有不同.

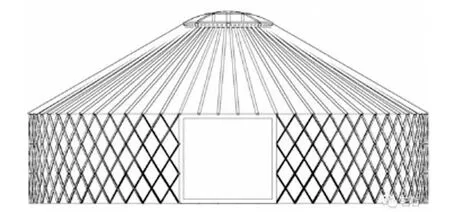

1.2 蒙古包住宅

蒙古族是一个具有历史悠久和灿烂文化的少数民族之一,据蒙古人记载已有3 000多年的历史[2],其生活环境为高原地区,世代以游牧生活为主.尽管此生活方式已逐渐被弱化,但仍为蒙古族标志.蒙古族民居最具代表性的居住方式就是蒙古包建筑(见图1),蒙古包的发展过程就是蒙古族居民不断适应游牧生活的过程,其最大特点就是方便搬迁和搭建,是为了适应草原生活而创造独有的建筑形式.由于高原地势,常年大风暴雨,为降低蒙古包受到的风雨阻力,外形采用上锥下圆的建造形式,鲜明地体现蒙古文化和现代技术的完美结合.

图1 蒙古族民居[3]Fig.1 Mongolian folk house[3]

图2 汉族民居[4]Fig.2 Han nationality folk house[4]

1.3 内蒙古地区汉族传统民居

内蒙古汉族传统民居结合汉族传统民居特色与内蒙古特殊的地形地貌,形成了独特的居住形式.民居因分布的地理位置不同,且与地区建筑相互融合,使原有的建筑特征出现复合性,在民居变迁的过程中,不同文化之间的影响元素对其建筑形式产生了影响.为适应内蒙古地区的高原气候,汉族民居将住宅设计成南北长东西窄的格局,房屋的形式大多数为一进,数进的也有.建筑立面形式采用中轴对称布局(见图2),房屋主体以砖木结构为主,屋顶多数为平屋顶和坡屋顶,屋顶材质盖瓦或茅草,又因内蒙古处于寒冷地区,为了加强保暖,在墙体和屋顶部位做加厚保温处理.

2 蒙族与汉族民居内外空间异同分析

2.1 相同点

在历史上,蒙族与汉族不属于同一族群,但由于地域相同,所以在同地域条件下人与自然环境的客观联系就是相似的,及地区性相似.因所处地域相同,蒙族与汉族互动变迁,其建筑格局与民居处理在手法上也不尽相同.

(1) 中轴对称

蒙古包住宅与汉族传统民居的外立面都采用中轴对称的布局.蒙古包外立面哈那的左右两侧互相对称,中间用门分割.汉族民居的外立面同样采取了中轴对称的布局模式,汉族民居的一进三开室多为对称布局,中间布置堂屋,两侧分别布置东西屋.

(2) 火炕的应用

火炕是蒙族与汉族民居必不可少的取暖工具,同时兼做火盆,可以提升室内温度.受内蒙古地区地形地貌影响,火炕已经逐渐成为蒙族与汉族独特的地热采暖方式,并灵活的运用至今.火炕还有分割空间的功能,两民族民居利用火炕将厨房与卧室分割开来.

2.2 差异点

蒙族和汉族在大杂居的背景下,形成了以部落为单位的小聚居生活模式,这就保证了两民族的完整性和独特性,在地形地貌一样的内蒙古地区下,蒙古族与汉族在民居形式上有着极大的差异性,本文通过两民族在建筑内部、建筑外部和建筑构造等3方面进行比较分析,总结归纳出蒙古族与汉族民居建筑的特征[5].

2.2.1 建筑内部

蒙古包住宅平面呈圆形,外形无棱角流线设计,此设计减少自然风力对蒙古包的损害,有较好的稳定性[6].而汉式住宅平面呈矩形,汉式民居平面区别于蒙古族民居平面,蒙古族是单一大空间,空间内各自划分区域,而汉族则是以“间”为单位,间数的多少视人数而定,一般为奇数分间,每间都有其功能用途,分工明确[7].

(1) 平面布局

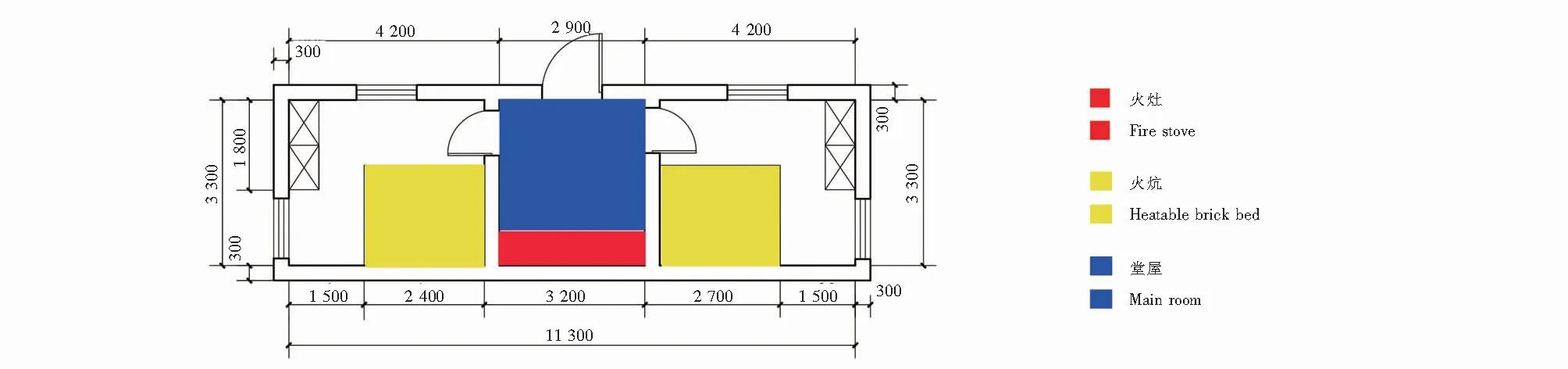

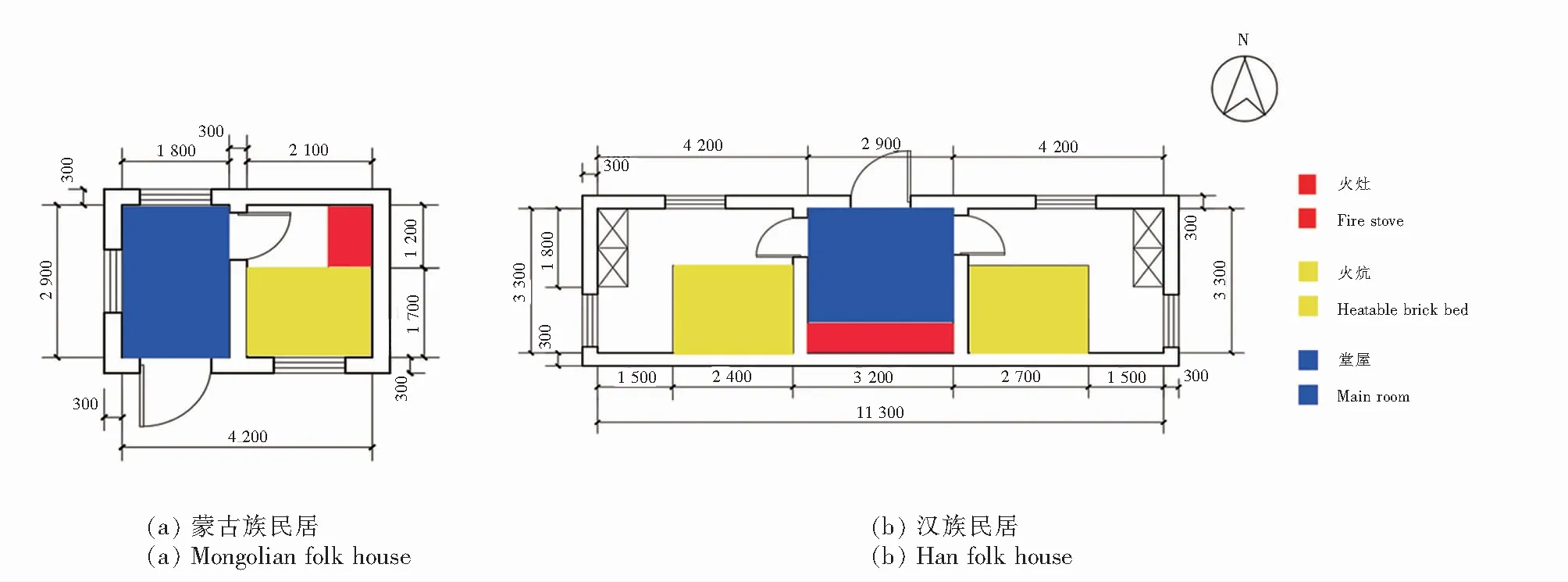

蒙古包内部虽然空间有限,但功能分区明确,其中包括祭祀区、炉社区、男人区、女人区、主人区(见图3),其内部分区可以满足各类人的生活需求,形成特定的习俗,并且蒙古族人长期遵守世代流传下来的俗称定制.蒙古民居住宅内中央布置火灶,在一块方形平台上摆放火撑子,是祭祀火神的位置.在火灶北边是上首,上首即是挨着哈纳的地方,供着成吉思汗画像,上首是住宅内最高地位的区域,也是一家之主或者宾客的席位.以主座、火灶、门为主轴线,主轴线以西是男人们的活动区域,以东是女人们的活动区域.靠门左侧放妇女用品、炊具等,右侧放射箭工具,这些都是保留上古时期的风俗习惯[8].蒙族民居平面布置遵守“西为贵”的宗教礼制制度,蒙元时期的贵族均以西为尊,所以蒙族民居平面西边是男人的活动区域.而汉族民居恰好相反,汉族民居以“东为贵”为尊老爱幼的习俗,东屋是长辈们的住所,西屋是小辈们的住所.若家庭人数较少,建筑平面将以一进三开间的形式存在(见图4),东屋则是主卧,西屋则是放置备品,礼仪体制鲜明体现.中间的开间主要作为厨房的功能用途,开间的南部有2个灶台,分别给东西两屋提供热源,中间开间的北部为堂屋,主要作为公共活动空间,同时也是室内外的分隔空间,避免将室外灰尘带入居住环境之中.

图3 蒙古族民居圆形平面图(mm)Fig.3 Round plane of Mongolian folk house(mm)

图4 汉族民居一进三大间平面图(mm)Fig.4 Plane plan of the three main rooms in the one entrance of the Han nationality's folk house(mm)

(2) 火炕的布置

蒙古族民居平面在七八十年代由圆转矩,蒙古族民居也利用火炕进行取暖或者活动,但是由于技术问题,蒙古族民居把火炕和灶炕都放置于同一间内(见图5(a)).而汉族民居的灶炕设置在堂屋内,联通东西两侧的火炕,既能取暖还能做饭,堂屋位于正房当中的明间(见图5(b)),堂屋既能作为各房间的出入的道路又能作为厨房,内设2~3个灶台,也可兼做饭厅使用.

图5 蒙族与汉族民居平面(mm)Fig.5 Mongolian and Han folk house plane(mm)

2.2.2 建筑外部

(1) 屋顶

蒙古族传统的屋顶形式是毡顶,其顶部构架是由木棍支撑的伞状包顶支架与天窗的外侧相连接,形成一个锥体,将屋顶所承受的竖向荷载传递给伞状包顶支架下方的围壁(见图6).与蒙古族民居不同的是,汉族民居的屋顶大多用粘土、碎草混合搅拌进行搭盖,这种屋顶经济实用,汉式民居屋顶以硬山顶(见图7)为主,对于北方的干燥和多雨季节,都有较好的适应性.

(2) 门窗

门窗是蒙古族传统民居的重要组成部分,不同民族文化有着不同的门窗造型.蒙古族民居的窗户就是天窗,由于围壁四周不能打孔,所以利用天窗采光.蒙古族传统民居的门称为毡门,毡门内部用长毛毡,外部用短毛毡,既能挡风还能起到美观作用.而汉族的门窗在立面造型处理上是对称布置的,门窗以木质材质为主,雕刻上精美的图案装饰,除了能采光通风,还具备强烈的装饰色彩.

图6 蒙古包构架Fig.6 Mongolian yurt framework

图7 硬山顶Fig.7 Hard mountain top

2.2.3 建筑构造

(1) 构架类型

蒙古族传统民居具有构造简单、快速搭建等特征.蒙古包主要由套脑、乌尼、哈那3个部分组成,套脑是蒙古包顶部的支撑构件,其开口形式决定乌尼的做法,乌尼再将所有哈那联系使其稳定,所以套脑是蒙古包的核心构件.乌尼是一种形似散骨且大小粗细相同的长杆,上联系套脑,下联系哈那的承重构件,在蒙古包建筑中起承上启下的作用.哈那则是用木片和柳条交叉相叠的格栅,用于蒙古包与外界分离的屏障.而汉族民居以木构件为主,首先布置的是屋面转角处倾斜放置的方形构件斜椽,其上安置檩枋,最后放置檩子.柱子是民居主要的承重构件,柱子上部承载屋顶,下部立在柱础石上,屋面的荷载通过柱子传到地面.

(2) 墙体

汉族传统民居具有模数化的优势,在开间进深、空间分割等方面具有灵活性.此外,汉族民居墙体充分利用当地土壤资源,将碎草和粘土混合搅拌再装入模具中制成土坯,将土坯分层垒砌,加入同原料的泥浆作为粘结材料,最后用细泥抹面.而蒙古族民居墙体是由围壁、围毡和墙根围子组成.围壁结构是利用长短不一粗细相同的两层柳树条折叠起来,在适当的位置打孔,再用皮钉穿起来,展开就是一片网状的大扇片,在围壁的外侧覆盖一层围毡作为保温层,再在围壁的底部围上一圈墙根围子,将其底部围紧加以密封.

3 影响蒙族与汉族民居内外空间异同的影响因素

蒙族与汉族民居文化在互动变迁的同时,在建筑的内外空间既有统一性,也存在一定的差异化特征.本文通过田野调查分析,对比两民族民居建造适应性之间的异同,总结出其影响因素.这种差异性体现是在同一地域环境的控制下,由于历史背景、民族文脉等因素共同作用的.

3.1 历史背景

蒙元文化是蒙古族的传统文化,具备鲜明的游牧文化特点,又融入了中原农耕文化,是蒙古族世代民居文化的精髓.蒙古族世代生活在辽阔的大草原上,其特殊的地理环境非常适合狩猎和游牧[9],所以居住形式完全迎合其地理位置与环境气候.蒙古包正是继承了蒙元文化,在生产生活方式、宗教信仰、建筑形式等方面无不体现蒙元文化的游牧特点,同时也是区别其他民族的关键之处.

中原文化是汉族的核心文化,儒家思想是中原文化的重要组成部分,对于汉族民居的发展有着不容小觑的影响和渗透.儒家文化对不同阶级的住宅有着差异性的体现,在汉式住宅中注重尊卑分明、等级有序,家族制度也由此发展,在民居结构上注重对称布置的概念,表现为室内的划分、出入各房间的方式以及院落的二门、正房和两侧厢房均匀的分布在中轴线上.两民族正是在不同的文化背景下成长,也是导致民居异同的主观因素之一.

3.2 民族文脉

蒙古族民居圆形平面可以看作是蒙古族传统观念的物化,这种观念源于对大自然的崇拜,在上古时代,蒙古族人把天称之为穹庐,且蒙古族信仰的萨满教有崇拜日月的习俗,把对圆形日月的崇拜理念运用到建筑形式上.此外,基于蒙古族对火的崇拜之情,将传统圆形平面民居的中心设置火炉,象征着火神的庇护.蒙族的传统礼制还体现在以“西”为贵,在蒙古包内中轴以西的区域为主人或男人的活动场所,或者在生活中,西侧则是彰显地位的方向.蒙古族的宗教礼制观念在蒙古包的平面布局上具有鲜明的体现.

礼制观念对于汉族民居形制影响很大,其中宗法礼制是封建思想在伦理上的具体化,主要体现在尊卑有序和内外有别上.众所周知,汉族是思想封建的民族,将此观念运用到生活中的各个部分.汉族在建房前都会选择坐北朝南的基地或是南北长东西窄的方向,布局强调中轴对称,正方的高度大于厢房,从高度上凸显主从关系.两民族宗教礼制的不同,使得两民族民居平面布局、立面形式上产生了极大的反差.

4 结语

本文通过对比分析的研究方法,对在同一地域环境控制下的蒙族与汉族民居进行了异同比较研究,分别对蒙族和汉族民居的内外建筑空间进行总结归纳,探索影响民居形式发展的深层规律和在相同地域下不同民族民居的建筑艺术特色,并对于影响蒙古族和汉族民居文化的各种重要因素进行深入的探讨和分析.最后,通过总结归纳得出,由于两民族民居的历史背景和民族文脉的不同,导致了其内外建筑空间的各种异同.面对广阔的内蒙古草原自然生态环境与其深邃的各民族民居文化背景,本文仅做了粗浅的整理与挖掘,希望可为蒙族与汉族民居对比研究缺失的边缘信息提供补充.