集群视角下的村落遗产文化形态特征

——以山西临汾云丘山传统村落群为例

2019-10-23王鑫王力恒陈关鑫WANGXinWANGLihengCHENGuanxin

王鑫,王力恒,陈关鑫/WANG Xin, WANG Liheng, CHEN Guanxin

自2012 年开始,“村落群”逐渐成为村落遗产领域的重要方向之一。1)根据研究对象特点或方法路径,可大致分为四类:一是基于历史研究和空间形态,解读村落集群的价值;二是以保护为驱动力,促进集群的产业转型与发展,提升村民的生活水准;三是从完善法律规章、健全机制、整合资源的角度切入,探讨村落群的保护和发展策略;四是进行模型建构和参数分析,从定性研究转向准定量研究。

从集群视角探究村落遗产,因样本的空间分布而呈现出地域性或民族性。已有研究中,选例大多位于滇西北、黔东南、浙西南、京西、湘西等处,关于传统村落数量集中的山西地区的研究尚少。此外,对村落群的空间特征进行分类论述的较多,遂有学者倡导从空间分析深入到文化分析,以呈现集群的文化形态。[1]就文化解析而言,在实践国际遗产理念的过程中,空间分异(spatial separation)、情感缺失(emotional banishment)、价值转移(value shifting)也不可避免地会影响到村民的日常生活,如何进行适宜的本土化阐释和应用,成为影响村落遗产认知、文化传承的重要因素之一[2]。

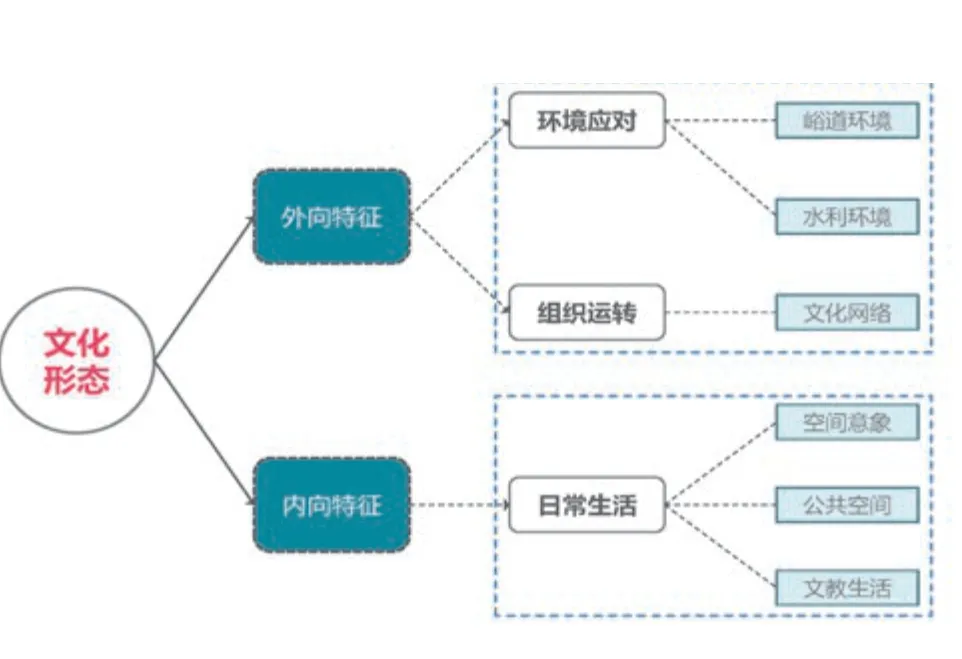

综上,本文以山西临汾云丘山传统村落为样本,基于集群视角分析其文化形态。解读文化形态有很多方式,此处引入“大传统”(great tradition)与“小传统”(little tradition)2)作为分析工具,旨在说明其具有“层级”(levels)和“时空”(space and time)的差异。对于小型社群而言,“大传统”易于传播,却抽象和遥远,“小传统”更能体现村落日常生活的实际状况[3]。为限定分析要素的内容,参照露丝·本尼迪克特(Ruth Benedict)关于文化模式的论述——文化是人类聚落内部共有的观念和准则——村落群的文化形态是其内涵的外在表征,是外部环境和内在行为的综合呈现[4],故而在具体阐述时,分别从外向特征和内向特征切入。

1 部分传统村落分布图示(绘图:郑旭)

1 概述

云丘山传统村落群位于山西省临汾市乡宁县关王庙乡,以自然村为主,分属大河村、坂尔上村、东沟村等行政村。云丘山被誉为“河汾第一名胜”,山间“峪道”密布,村落散落其中(图1)。如果以“大传统”对云丘山村落阐释,易于从“河汾文化”与“皇天后土”进行分析。然而正如雷德菲尔德所指出,这些符号化的论断过于抽象,远离社群本体。于是,转向村落自身的“小传统”成为一种必然,即根据样本形成演化的环境、经济、宗教、组织等要素进行梳理归纳。

若论环境,孕育村落群的主要为峪道体系。其中,马壁峪古道最为典型,其名称最早出现于《太平寰宇记》,在史书和地方志中亦多次出现,有“马壁”“马璧”“马匹”等称谓3)。峪道位于乡宁县城东南约20km 处,自北向南蜿蜒于群山峻岭之间,全长约38km。古道北部起点约略在安汾村的西北,向西北可达乡宁县治和吉县,南通新绛县、稷山县,周边还有黄金峪、安汾峪、黄金川、神仙峪等支线[5],密集的峪道将众多村落连接并形成体系。

若论组织,村落集群在民众的日常交往中日渐紧密,凭借方言和地方文化共鸣,形成了云丘山传统村落“共同体”。如本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)所言,逐渐从“现实共同体”向“想象共同体”演进4)。在此过程中,单一的村落单元难于存续,物质生活与信仰圈层的共建共享成为集群共生的必由之路。

自2005 年开始,行政与社会力量综合介入,以“云丘山风景名胜区”为名进行保护与发展,开展基础设施建设、生态环境修整、村庄治理、建筑修缮等工作,使得历史过程中自然形成的村落集群向以风景名胜区为内聚核的传统村落群转化。截止到2018 年7 月,云丘山地区已有8 处中国传统村落,7 处正在申报的村落。现如今,村落集群以峪道环境作为空间载体,以风景名胜区和传统村落作为文化载体,业已形成新的共同体(表1)。

村落群作为共同体具有文化形态特征的一致性。其中,外向特征主要体现为对环境的适应性——包括应对峪道环境以确定选址和布局,应对水利环境以完成物质资料的生产,通过集群组织以形成促进村落运转的文化网络,这三方面呈现出村落群应对外部要素的方式与策略;内向特征则是村落集群内部日常生活的呈现,包括区域内长久以来的空间集体意象,如何利用公共空间提升内部凝聚,以及通过文教活动促进日常生活(图2)。

2 文化形态的外向特征

外向特征是村落集群文化形态较易识别的部分,而且相对稳定,在认知村落遗产和凝练价值时,可以作为初步的切入点。在云丘山地区,峪道环境与水利环境是村落形成与发展的基础,决定了空间形式、营造策略和规模等级;在选址和布局确定之后,村落群借由文化网络串联为整体,共同应对外部环境。

2.1 应对峪道环境:离散式空间分布

云丘山位于乡宁县南部,此地“万山重重、层峦叠嶂,原属易守而难攻,然歧路错杂”[6]206,县境四方设有关隘,正南有圪丁石(鼎石村),位于马壁峪中段。所谓“路之通陕甘者四,一豁都峪,一三官峪,一马璧峪(即马壁峪),一青石峡”。[6]204峪道体系致使各个村落的外部环境具有相似性,村落选址、空间格局、人口规模等差异不大,而且相互之间的距离均好,散布于山间。

峪道是关键的空间节点和事件场所。早在先秦时期,这里就有盐池北运、荀息赶马、迎娶戎子等传说或典故。唐武德年间,定阳将宋金刚击唐,秦王李世民引兵迎击,在乡宁的金刚岭、秦王山对峙。相传“唐太宗以剑斫山,泉随涌出、入马壁峪”,如今以秦王庙和剑泉作为传说的物质载体。

具有确切营造文本记述的为神仙峪,早在元代初期就有道士在塔尔坡村北侧山体活动。在神仙峪北侧的黄金峪,现存《重修佛洞并观音碑记》,“是因黄金峪黄家岸有天生石洞一孔,洞内正位古佛三尊,左右两侧诸神数座,……始修自万历之年,重修雍正之岁,均有碑记可考。……有山主陈郭两家,每逢节期进洞烟祀”6)。反映了本地祭祀活动一直得以延续。

清末和民国初年,峪道作为山货外运和洋货进山的重要通路,服务于地方经济和日常生活。“由县城向南经店儿坪、乔尔上、梁坪、丁石(现为鼎石)、大河,出马匹峪(即马壁峪)达新绛、稷山,境内全长51km。……民国15 年调集民工千余人进行大整修,民国18 年修成大车路。”[6]263

在农业时代,乡民的活动范围受交通方式所限,峪道成为人员与物资相互迁徙的唯一途径。根据宁安生老人回忆,鼎石村的宁氏的先祖从运城市的新绛县迁移至此,张氏则来自东北向的鸟峪。由此说明,村落在适应峪道环境的过程中,不仅在形态方面有所体现,社会生活空间也受到影响,绵延分散至整个区域,而非局限在某个中心点。

2.2 应对水利环境:水利社会的空间呈现

云丘山村落集群位于汾河北侧、黄河以西,是河汾地区典型的“水利社会”,即以水利为中心形成社会关系的集合(图3)。具体社会形态可分为“丰水型”“缺水型”“水运型”[7],此地为“缺水型”的代表。由于地下水位深、地表水资源匮乏,且囿于打井技术,故而合理利用洪水灌溉。“各峪皆有沟,冬涸夏溢,溢者曰‘猛水’,张聊箕曰:‘猛水灌临县腴田,太平、稷山、河津皆有渠,引乡宁峪中猛水灌田,争趋其利,而在乡宁则杯勺无所用。’”[6]233

早在元代以前,利用峪道集水已是常态,此后历代皆无例外7)。根据《宋史·志第四十八·河渠五》记述,“河东多土山高下,旁有川谷,每春夏大雨,众水合流,浊如黄河矾山水,俗谓之天河水,可以淤田。绛州正平县南董村旁有马璧谷水,尝诱民置地开渠,淤瘠田五百余顷。”。再有民国八年刊印的《山西省各县渠道表》统计,“马壁峪涧在(稷山)县东北,接新绛,分东路、中路、西路,乃猛水也,溉二十余村田”。

水利社会的组织方式促使村民相互合作,应对用水问题。除却技术层面的回应,在信仰文化方面,遍及各处的天地庙、玄帝庙和龙王庙体现了民众对于雨水的渴求。不仅如此,祭天求雨更是同中和节一起,成为独特的地方文化形态。

2.3 集群组织方式:以文化网络进行串联

历史上,村落生活的组织与运转,既要依靠科举制度、官僚体系和士绅控制,也会通过祭祀、通婚、水利、赶集等日常生活行为弥合,相互连接成为“文化网络”[8]。所谓网络,在宏观维度体现为地域文化与宗教文化,在中观维度体现为迁徙市集、村落联姻、节庆互助。总体而言,村落集群具有连续性和依存性。

山西民间有俗语,“欢欢喜喜汾河畔、哭哭啼啼吕梁山”,体现了汾水流域和吕梁山麓的地理环境和人居空间差异。云丘山村落群恰好位于两个亚区域的交融部分,地域文化杂糅相融,产业方面兼有小农种植和贸易经商,由此展开民众的聚集与流动。

宗教文化则以道家中和文化为主,具体表现在两方面,一是现存众多道观、庙宇,二是历史上确有众多道士在此传道,对大众生活产生了多维影响。“古有真武庙、今修五龙宫”;马壁峪“有剑泉,由五龙宫通绛州界”;有安汾峪,内“有灵岩寺,通绛州稷山界”。根据《重建全真玉莲之洞铭》,约略在公元1258 年,吕志忠来此弘法传道8)。他上承全真教孙志坚,在玉莲洞“展胤址基,更造规制,恢张殿宇庑净室,……前后经营仅一十余年,……背靠玉顶金莲之山翠岩泉,东付太降,相接马头崖”。云丘山的道观受“绛州、平阳、霍州、河中府、翼城、曲沃、夏县、延平、稷山”诸相邻府郡及百姓的敬奉,“建立福田”“光扬道化”[5]。此外,碑铭还记载了“助缘”者的姓名,来自:乐真观、稷山县(三界庄)、正平县(南董村、北董村)、万泉县橦坈村、乡宁县(赤缘社、阳封社)、曲沃县(冉村、张王村、贺村)、绛州、曲沃县(高阳村、韩村)、翼城县(会史村、北常村、南史村、南梁村)、河中府、襄陵县南柴村、霍州杜壁村。足见波及范围之广,影响程度之深。

表1 云丘山传统村落列表

2 村落群的文化形态特征体系架构(绘图:王鑫)

3 河汾地区的水系河道图示(图片来源:袁兆辉. 洪灌型水利社会的纷争与秩序[D]. 山西大学,2012:9.王鑫 改绘)

此外,“文化网络”并非各向均等,空间的向度非常明晰。村落集群虽位于乡宁县境,与南边的新绛、稷山的连接却更加紧密。根据《山西省各县渠道表》9)统计,稷山县在民国七年末,共修成渠道158 条,其中和马壁峪相连通的渠道有东渠、关王庙渠、盘渠、四十亩渠等9 条,还有小杜渠、张家渠、小张渠等3 条废渠。9 条已成之渠的总灌溉亩数达到了4680 余亩,以5.7%的渠道数量完成县境总灌溉面积的13%,且关王庙渠和车道渠的溉田面积位列县境内所有渠道之首。若以“水利社会”进行判别,云丘山和马壁峪的空间向度以南边为主,在日常生活中占有更大权重(表2)。

3 文化形态的内向特征

内向特征与外向特征不同,以村民的共同记忆和社会生活为依托,是村落集群作为具有一致认同感的稳定体系的表现。其生成基础为村落之间的互通有无,既有物质的共享与交换,也有社会组织与文化认同。云丘山传统村落群中,由于村落单元规模较小,多个村落合作共事成为常态。事件的发生需要空间载体,八宝宫、五龙宫、祖师顶等公共核心空间具有极核效应,聚集周边集群。久而久之,形成了村落文化圈层,促使多个聚落点共生发展11),形成了独特的地方文化形态。日常生活往往通过“记忆”(memory)呈现,不同于重构的“历史”,而是扎根于现实[9]。

3.1 区域内的空间集体意象

空间集体意象表现为对方位和向度的阐释。根据村中老人记述,从前新绛、稷山、河津、万荣等地的人远道而来,甚至乘坐骡车到云丘山地区,俗称“朝北顶”。所谓“北顶”,指的就是五龙宫、八宝宫、祖师顶、玉皇顶,即“两宫两顶”,位于黄金峪和神仙峪之间,既是水平维度的北方尊位,亦是竖向维度的高点(图4)。

此外,综合碑文和村民回忆,会发现虽然信仰文化兴盛已久,然而从一开始就潜藏着本地与外来的交织与融合。道士吕志忠自翼城来乡宁,其实是“异质”文化的介入。即使到今天,道观中的主持道士多为外地所来。于是,敬神和崇祀转化为两种不同向度。敬神为内向型,重在现世效用和对世俗生活的帮助,本地俗称“献爷哩”,旨在给生活带来福运;崇祀则是外向型,往往伴随着朝山拜顶行为,其实是原始自然崇拜的延伸与转化。

表2 马壁峪周边渠道

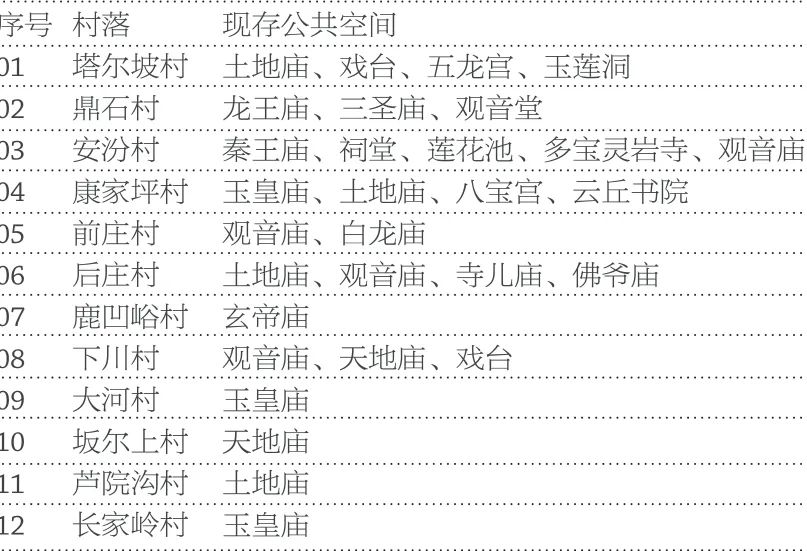

表3 各聚落单元中的公共空间

4 “两宫两顶”的空间意象(绘图:王鑫)

3.2 公共空间提升内部凝聚

村落集群需要持续的内部凝聚以维持共同体的存在,作为物质载体,公共空间成为不可或缺的组成。公共空间包括两个层次,第一个层次是道观佛寺,辐射范围涵盖云丘山全域,并辐射周边县市;第二个层次为村落内部的祠庙,往往在单个村落或邻近村落之间发挥作用(表3)。

五龙宫、八宝宫、祖师顶、多宝灵岩寺等处,是大部分村民都知晓且会达到的场所。场所作用的发挥依托中和节,这是本地最为隆重的公共活动,将不同层级的空间场所联动,最多时有数万人朝山拜顶,自山脚逐级而上,依次过一天门、二天门、三天门,最后登玉皇顶。在各村落内部,常见的庙宇有土地庙、天地庙、观音庙,还有龙王庙或白龙庙,祭拜对象和庙宇选址体现了对于水的极端重视,希望水源丰沛,保证垦田生活所需(图5)。

在公共空间的使用过程中,“社”是主要方式之一。根据八宝宫道士陈国安回忆,所谓“社”,体现了集体主义与互助精神。各村落轮流坐庄举行公共祭祀活动,一个村子请神,其余村子都参加。由乡贤牵头组织,村民合力凑份子钱。根据鼎石村宁安生老人和坂尔上村肖俊斐回忆,因“社”结盟的群体有四组村落,又称“四社”。其中,鼎石村最为重要,是“四社”的核心,其余村落有西侧黄金峪沿线的前庄村、后庄村、靳家岭村、西岭村,以及南侧的坂尔上村、芦院沟村等,共同结社建庙。四社联动、民众毕至,每年农历二月会举行庙会,除了乡宁县境内的居民,南边的稷山和新绛也会有很多人来此,聚集于八宝宫,人声鼎沸、繁盛及远。

综上,不同层级的公共空间面向不同区域的村民,促进交往、保持稳定、形成认同感,有效连接集群内部各个单元,维持整体的一致性。

3.3 文教活动促进日常生活

空间集体意象和公共空间使得村落集群稳定,文教活动则为日常生活赋予了更多意义。与社火庙会不尽相同,文教生活的集中程度更高,围绕着五龙宫和八宝宫展开。两座道观分列南北,所在之处被称为“前山”和“后山”,是过天门、登山顶的必经之处。

乡宁一带曾有“鄂水书院”,创建于清道光年间。据民国《乡宁县志》记载,清光绪二十九年书院停办,改为“高等小学堂”12);民国元年,改为“高等小学校”,功课亦有调整13)。期间,有若干所“初等小学堂”于民国初年改为“国民学校”,包括官立7 处、公立3 处、私立26 处,五龙宫即属公立学校之一。

据陈国安回忆,在八宝宫曾建有“云丘书院”,当代书法家姚奠中在此处就读。后来,云丘书院改为小学,并在1950 年代末迁至鼎石村,此后又迁至坂尔上村。从选址来看,八宝宫大致位于马壁峪古道的中部,可达性和均好性较好。八宝宫又是该区域规模最大的道观,是庙会和社火的举行地,公共性强于其他场所。东红花坪村的一通碑文中,还记述了八宝宫主持王宗羲组织教众修路建房的事迹,与吕志忠经营玉莲洞的事迹颇为相似。

无论是公立学校还是书院,说明了当时对文教活动的重视,而其选址也客观体现了文教活动对居民日常生活的影响与促进。此外,文教活动在抽象的“大传统”和具体的“小传统”之间建立了联系,客观上促成了二者的贯通。

4 结论

本文基于云丘山传统村落群的“小传统”,对其文化形态的外向特征和内向特征进行论述。在外向特征方面,峪道环境带来离散式的村落分布,水利环境使得民众共同应对生存条件,文化网络串联组织村落共同体。村落群分散于峪道沿线,并依据各自的环境与资源特征,形成外部离散、内在紧密联系的生活圈层。各村落因文化网络而建构成为体系,形成职能的交叠与复合,实现交通、商业、防御、宗教、生活、文教等空间的整合,个体行为通过聚合组织和“实践”,赋予“地点”以时间性,转化成空间意义上的村落环境[10]。

在内向特征方面,空间集体意象促成了集群的稳定,公共空间有助于认同感的形成,文教活动成为日常生活的缤纷元素。作为云丘山地域文化的子集,传统村落群在内、外因素的综合作用下,被抽象出若干文化元素,如非物质文化遗产“中和节”、秦王御敌的历史、吕香故县的掌故等。这些文化元素与依据社会行为类型、参与者属性生成的个性化生活空间结合,共同建构“中国传统村落”。具体实在的生活行为则自发进行,因时而变、顺生演化。

综上,云丘山传统村落群不仅是宏大叙事之下的独立个体,还是相互关联、层级明晰的整体,通过地域文化、宗教信仰、功能设施等要素相互联系。本研究以集群视角介入,以“大-小传统”理论为分析工具,旨在为村落认知、价值提炼、保护发展等提供帮助。一方面,传统村落群的价值会倍增,数倍于单个村落的叠加,说明区域内村落群的整体性保护非常重要;另一方面,村落共同体的概念不仅存在于过去,即使在城镇化进程如此迅猛的当下,仍然具有现实意义,并且会在村落人居环境共建共享的过程中进一步得到体现。□

5 不同层级的公共空间分布(绘图:陈关鑫)

注释

1)冯骥才在《传统村落保护的两种新方式》(2015)中提到,“相邻的村落在创建及发展的过程中有着千丝万缕的联系……把这些……村落作为一个整体对待,则有助于村落人文的相互支持以及历史记忆的传承与传统生命力的保持。”

2)美国人类学家罗伯特·雷德菲尔德(R o b e r t Redfield)于1950年代提出的二元文化分析框架。

3)《宋史·志第四十八·河渠五》记载,“河东多土山高下,旁有川谷,每春夏大雨,众水合流,浊如黄河矾山水,俗谓之天河水,可以淤田。绛州正平县南董村旁有马璧谷水,尝诱民置地开渠,淤瘠田五百余顷。”

4)本尼迪克特·安德森认为,人类在从前现代社会向现代社会转变的进程中,从“宗教共同体”转化为“想象共同体”,是现当代的民族文化体系产生的根源之一。

5)根据各村的传统村落申报材料和档案整理。

6)该碑记由稷山县程杜村卫登魁敬撰文,刻印于清嘉庆十五年。

7)在《清一统志》和《稷山县志》等文献中,均有马壁峪水涧溉田的记述。

8)吕志忠,翼城人,师事全真教孙志坚。据塔尔坡村北侧玉莲洞石碑记载,志坚身故后门众分散,吕志忠择居乡宁,郡人向道,得缘于此更造庙宇,绘塑天尊立像,修筑玉莲洞,山顶即三天门。

9)《山西省各县渠道表》由“六政考核处”编辑,于民国八年(1919)发布。

10)根据《山西省各县渠道表》统计整理。

11)日本学者冈田谦、尾高邦雄在《黎族三峒调查》(2009)中论述了村落圈层的调查和分析,认为生活方式和宗教信仰限定了村民的活动范围,形成了特定的组织方式和空间领域。

12)传授八门功课,分别为修身、经学、地理、国文、算学、历史、图画、体操。每季有季考,两季为一学期,8学期足4年毕业。

13)去除经学,增设农业、音乐、英文、手工、理科,共计12门。