牛某块S2段新井压裂储层优化研究

2019-10-21张俊

摘 要:针对牛某块S2段油藏埋深深、储层物性差等问题,近年来通过强化基础地质研究、综合测录数据分析、融入三维地震资料应用,结合单井生产特征对比,从而优选压裂储层、层位和压力方式,确保了新井压裂生产效果,实现了牛某块S2段储量的有效动用。该项目的研究应用对牛某块继续开发提供了有利依据,并为该油田类似区块S2段储量的有效动用提供了研究思路。

关键词:油藏工程;新井压裂;储层优化;压裂方式选择;复杂断块

1.区块概况

牛某块S2位于牛某油田北部,含油面积*km2,石油地质储量*×104t,油层埋深2800-3400m。牛某块S2构造整体表现一个完整的断裂背斜构造,造高点在牛某井附近,高点埋深2790m。牛某井区8口新近完钻井电测解释平均有效孔隙度8.64%,平均渗透率14.82×10-3μm2,属于低孔-低渗透储层。储层发育表现为高部位油层较厚,部分井间存在岩性变化,且没有统一的油水界面,油藏类型为构造岩性油气藏。S2段原油地面原油密度0.809-0.8279g/cm3,粘度2.62mPa·s,凝固点29℃,含蜡量21.06%。

2.研究内容:

2.1区块构造和油层特征研究

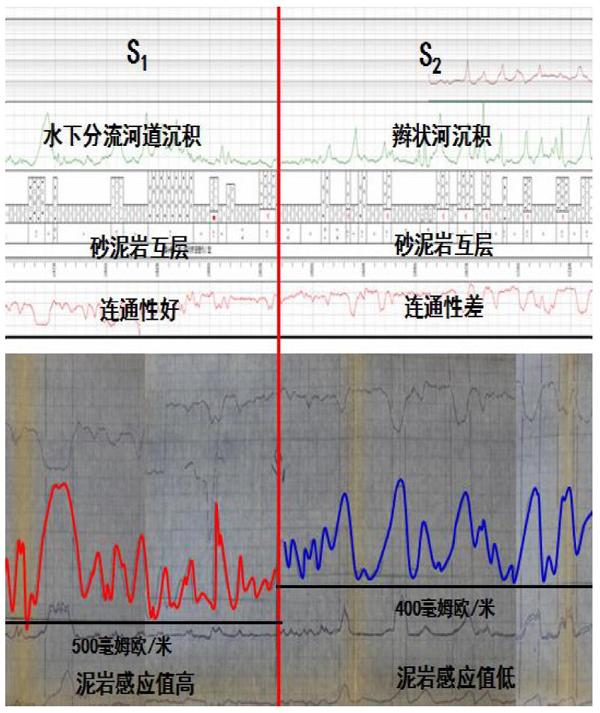

牛某块S2段发育砂泥岩互层,储层连通性差,属于辫状河沉积[1]。沙一段泥岩感应曲线最大值明显小于沙二段泥岩感应曲线最大值,两者呈台阶状变化,钻遇率100%,可以作为识别沙一与沙二的标志层依据。该标志层通过开展以精细小层对比和三维地震资料约束,对牛某块S2段开展了构造解释工作。

研究发现牛某块S2段构造整体表现一个完整的断裂背斜构造,构造高点在牛某井附近,高点埋深2790m。油层发育情况表现为:平面上主要发育在受牛居背斜脊部断层及牛25-9斷层遮挡的构高部位,低部位局部发育受岩性控制的油藏;纵向上牛某块S2段油层在各组均有发育,层数多(9-21层),厚度薄(2-8m),且高部位油层较厚,部分井间存在岩性变化,且没有统一的油水界面,油藏类型为层状-构造油气藏。

2.2压裂储层和压裂方式优化研究[2]

在基础研究的基础上,以S2段为主要目的层部署新井13口。针对S2段储层物性差,全部实施压裂投产,为确保压裂效果,主要开展了以下几方面工作:一是压裂储层的优选。结合单井的测录井资料,优选钻井取心显示好(油浸、油斑等)、储层电性较高(电阻大于30Ω)、物性较好(孔隙度大于8%,渗透率大于15×10-3μm2)、含油饱和度较高(大于20%)的层为主力层实施压裂,以保证压裂建产效果。二是压裂井段、厚度的优选。为保证压裂液的造缝效果,将压裂井段控制在75米左右;同时为保证压裂施工后单井产量规模,主力层射孔厚度保证在25米以上。三是压裂层位的选择。平面上通过强化邻井小层对比,并应用三维地震资料约束,将实施井压裂层段交错选取,以保证一定的泄油半径,减少井间泄压影响。四是压裂方式的选择。依据潜力层优选情况,结合储层物性及区块油井历史生产动态,2017年对牛18S2新井别试验了常规压裂和体积压裂投产。其中实施体积压裂3口井,常规压裂1口井。通过单井生产情况对比可以看出,实施体积压裂单井产能较高,平均单井日产油11.1t,日产气1.763×104m3,常规压裂单井日产油只有2t。因此为保证新井产能,2018年牛18S2完钻的6口新井,全部采用高液量、大排量体积压裂方式投产。

3.应用效果及分析

通过上述两项工作,牛某块累计压裂投产新井13口,初期日产油75.5t,日产气7.5616×104m3,阶段累产油1.0649×104t,累产气2019.9×104m3。通过常规压裂与体积压裂参数对比,并结合单井生产情况,分析认为体积压裂采用高液量、大排量实施压裂,同时压裂中加入滑溜水,保证了地层横向及纵向造缝效果,更有效改善了牛18块S2段地层物性,实现剩余储量的有效动用。依据新井的生产数据,结合动态分析,总结新井最主要的生产特点为:该区域沙二上段产能(平均初期日产油11t,日产气1.1×104m3,累产油638t,累产气216.7×104m3)明显好于沙二下段。分析主要受埋深等因素影响,沙二下段储层物性、含油性较差,导致该段产能较沙二上段明显变差。

4.结论及建议

在基础地质研究的基础上,综合测录井数据分析,三维地震资料应用,进行压裂储层、厚度的定量优化,压裂层位的交错选取和压裂方式的对比选用研究,保证了牛某块S2段新井压裂生产效果,实现了地质储量的有效动用,同时为该块的压裂开发提供了有利依据。结合新井生产特点和储层发育特征,下步建议结合三维地震技术应用和综合动态分析,开展区块注水开发和区块扩边部署,以提高区块的最终采收率。

参考文献:

[1]李海明.现代辫状河沉积体系的定量关系[J].科学技术与工程,2014(29):21-23.

[2]刘立军,韩琴,朱玉炜,马贵明.油层压裂效果预测与选层方法研究[J].油气井测试.2004(02)

作者简介:

张俊(1987-),女,工程师,2010年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,学士学位,现工作于辽河油田茨榆坨采油厂地质研究所,从事石油地质开发工作。