从个人创作浅谈对美的认识

2019-10-21钱宇鑫

摘要:每个人对于于美的理解都是不同的,美所包含的事物也是数不尽的,本文主要针对个人在艺术创作中对美的感悟和认知进行了三个方面的讨论,从画面所呈现出来的的可能性到对画面的探索再到生活与画面之间的联系。三个内容息息相关,是个人艺术创作中的一个获取方式,也是从浅及深对美的探讨。艺术创做中的美从来就不是单一的,一成不变的,它有着无限的潜能等待着艺术创作者去激发。本文则是个人在创作中对美的体悟的一些总结。

关键词:美 艺术创作;多样性;艺术观念

引言

美,我们对这个词似乎一点也不陌生,它在我们的生活中扮演者不可或缺的角色。当我们看见一簇娇艳欲滴的鲜花时会忍不住说太美了,当我们漫步在广袤无垠的大草原时会不禁感叹它的美,当我们看到波澜壮阔的大海时也会讶异于它的壮美......每个人都有欣赏美的权利,每个人眼中的美也不尽相同,而“以美感的态度推到人生世相方面去却是不是每个人都能够拥有的”。生活之美与艺术之美有着千丝万缕的联系,但艺术之美与实际人生又有一定的距离。从进入美院学习算起也有了五年对艺术的浅薄学习,作为一名与艺术有关的从事者,我想站在我的角度浅谈我的艺术观。

一、美的多种可能性——对于同一对象的不同表达

之前看朱光潜老先生的《談美》,有一章的标题是“我们对于一棵古松的三种态度——实用的、科学的、美感的”。这是不同身份的人站在各自的角度对于同一个研究对象的三种态度,我对实用的、科学的了解不多,但我想站在美感的角度去探讨一下不同的艺术个体对同一研究对象的多种表达。

对于造型专业的学生来说基本功是十分重要的,而最能够体现基本功的就是素描,所以素描课在大一、大二的学习中占据了相当大的比重。每个考上美院的学生都在考前进行了大量的绘画练习,素描可以说是再基础不过的东西了。明明是之前就一直在学习、训练的东西,不明白为什么还要再花费那么长的时间去学习,但是很快我就体会到了不同。

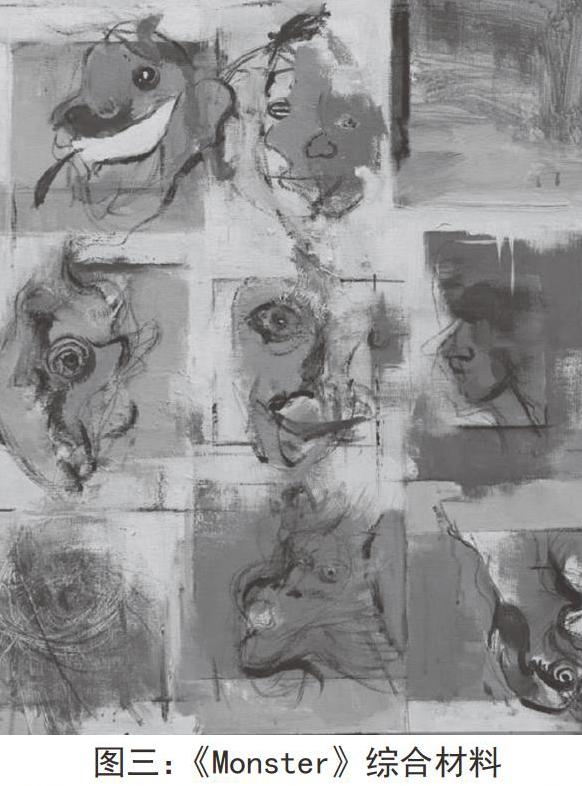

以大二进行的素描石膏练习——奴隶为例,在一开始的角度选取时大家就表现出来了不同的态度,有的选择了大侧,有的画正面,还有的选择四分之三侧。选取了不同的角度,就要努力的表达出这个角度的美,当每个人在起笔的时候就已经展现出自身对于这个石膏像的理解和感受了,为了能够诉说出自己想表达的内容,大家在形式上采用了不同的表现手法,比如说有采用线的,有用报纸作为媒介进行拼贴的,有用黑白块面去表现的。再详细点说,就是用线的表达也不一样,可能是用碳铅条画的粗犷的线,也有用流畅的弧线组成切割的形式,真的可以算得上是多种多样了。我们每个人在面对同一种东西时带给我们的个体感受是不一样的,当确定了自己的感受时才能对绘画工具、材料、画面进行一个好的选择,个体的差异会影响到观察对象本来的面目,也正因为如此艺术的形式、内容才会不断发生变化。

我在表达奴隶这个石膏像时采用的最基础的表达方式,选择这样的一个角度放置在画面中也是我个人觉得这个角度最能体现出奴隶的挣扎和不甘,也能更好地体现出这个石膏本身所具有的强烈的运动节奏。我被他壮实的,扭转的躯体中蕴含的美深深地吸引,被它微扬起来的头和不屈的面孔所征服,几乎毫不犹豫的就选择了这个角度。在对于材料的选择上仍然是铅笔,我觉得铅笔的细腻似乎能够更好地展现出他的肌肉线条和石膏的质感,也能更清晰明确表达出我的感受。(见图一)

在版画的研究方面,王华祥创立了一个课题项目叫“三十二刻”即对同一个物体用三十二中不同的木刻语言创作出来,个体对同一种物体尚有不同的感受,更何况不同的个体呢?由于个体的差异性,自身经历的不同,欣赏美的角度也就变得多维,“极平常的知觉都带有几分创造性;极客观的东西之中都有几分主观的成分”我觉得这正也是美的魅力所在。

二、探索“美”的方式——以“退”为“进”

这个“退”在我看来有两个层面,一是创作心态上的“退”,二是创作视角上的“退”。二者看似没有什么联系,实则都是为了寻求创作中主观意义上的美。大多数人都有一种通病,贪慕自己没有的,忽略自己拥有的;追求遥不可及的,唾弃近在咫尺的。换句现在的流行语来说就是“别人家的孩子总是最好的”,似乎人们一直处于不满足的状态,“不知庐山真面目,只缘身在此山中”。在我进行创作的过程中也会有这种感受,看自己的东西怎么看都不满意,一无是处,甚至有时会有厌恶的心态,画的多了觉得满,画少了觉得不够。要有“无所为而为”的精神,对美的探讨要单纯,唯有单纯绝缘的看待事物,方能体察其美感所在。“持实用的态度看事物,它们都只是实际生活的工具或障碍,都只能引起欲念或嫌恶。”当对要创作的东西夹杂太多目的时候往往会适得其反,心态尽失,无法真正投入其中。我认为“退”字,这大概是解决这类问题的最好办法。雾里看花之所以美,正因若有若无的距离感。要在美的事物和实际人生中保持一定的距离,适时地退出是在妥当不过了,以退为进,跳出主观,退居客观才能进一步得到升华,发现美。不自觉就联想到这也就是为什么我们在一开始学习素描时老师总会教导我们要站起来退远看画面了。“清”和“迷”也不过就在差在一些距离罢了。

在刚开始进行创作时,为了把自己内心的东西诉说出来,画面中的东西可能都会比较浅显,往往总觉得想表现的很多,可画纸的尺寸有限,所以只能把画面全部填满以求观者可以更好地理解自己,总想着以句号作为结束,却忘了省略号才能给人们带来想看下去的欲望。当一个作品的表现意图被一眼看穿时别人便不会反复去欣赏了。说不清道不明的东西反而值得深思,再进一步说,这又与审美趣味息息相关,趣味往往与某些不合时宜的物象有关,带有一种“破坏”的色彩。怎么有趣,怎么将创作者认为的趣味与观者体会到的趣味达成一致性。这就需要我们去思考艺术创作中的“悬念”设置,如何把这种“趣味”建立在观者心中,或许“退”出自身,站在相对客观的角度去思考会带来不一样的效果。

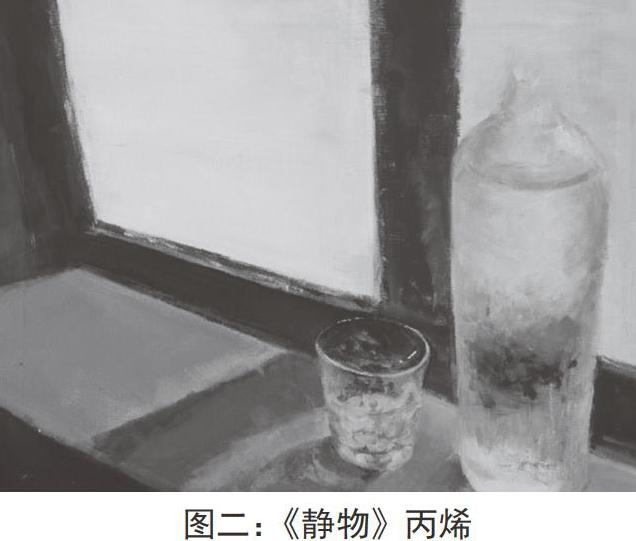

在最初的创作中试图把每个物体都画的面面俱到,都费了很大的心血去完成反而失去了最主要的想表达的东西,后来则慢慢体会到了“退”,如左下图中绿色的布置,如果也设有形象可能就少了些许喘息的空间,少了点“破坏”,效果便不会是现在这样了。

关于“退”一词在我之后的版画创作中也成为了我重要的思考方向,我认为“退”是属于一种客观意识,是为了制造画面趣味性的一种表达方式,不论是对于画面的形式还是内容,我们既要有个体主观的表达,又要有客观上的理性认识,“无声胜有声”大抵也就是这个意味了吧。(见图四)

三、美的再造——艺术与现实

艺术与现实,这一直都是人们不断探讨的问题,说到底是一种意识与物质的关系问题。拿最熟悉的梵高的《向日葵》举例子,是日常生活中最普通不过的向日葵,每个人都见过,也或许都拿在手里把玩过,向日葵这个品种的植物也不是在梵高那个年代才出现的,为什么只有他创造出来了这样一副世界名画?是因为他在面对向日葵时在头脑中反映出来了某种意识或情感,进而促使他用笔表达了内心的感受,是意识的作用使他画出了这样的画。当然,或许有些人会说,如果没有向日葵的存在梵高也画不出这幅画。我们不能否认客观物质的存在,但我认为艺术本身就是一种意识的反应,是一种作用于物质之上的反应,它依附于现实但又独立于现实,如果一昧地将艺术等同于现实,那么就完全否定了艺术家的意识,我们永远也不会在现实生活中看见如梵高笔下那样璀璨闪耀的星空和充满张力的向日葵了。所有人看山都是山,看水都是水,但有些人反映在意识中却是和他人不相同的,与现实相关又高于现实。

艺术与现实之间必然是存在距离的,“艺术本来是弥补人生和自然缺陷的。”一旦这种距离感消失,二者混淆在一起人们的精神世界将会崩塌。艺术家则是成为制造这种距离感最关键的一部分,他们是美的“再造者”,架起了艺术与现实之间的桥梁,使得艺术与现实人生保持了“适当的距离”,既解放了人在实际生活中的羁绊,又将人与生活重新捏合在一起。这也就是好的艺术作品为什么总能令观者感受到共鸣了。

最能阐明我的观点的就是自己的创作,即便是生活中平淡无奇的,亦或是被其他艺术家描绘过的东西或者场景,在每个人的脑海中的映射是不同的,创造出来的便不相同。现实是基础,艺术则是对生活的再造,在索然无味的生活中创造易趣横生的美,在司空见惯的场景中创别有滋味的美,在本就令人赞叹的自然中创造更丰富多变的美。

结论

从古至今,美永远是我们永远探讨不完的哲学话题。在学习艺术的道路中对美的追求和探索也将是一个不断持续的课题,而学会欣赏也是我们面对生活的一种态度。视角是具有多样性的,美也是存在于多方面的。放下腳步,慢慢欣赏。

参考文献:

[1]《谈美》,朱光潜著,中华书局出版社

[2]《抽象与移情》,(东德)W-沃格林著,王才勇译,辽宁人民出版社

作者简介:钱宇鑫(1994.11-)女,籍贯:山东省济宁人,学历:硕士研究生在读,鲁迅美术学院,研究方向:木刻语言当代性研究。