基于系统效率最优的多模混合动力系统构型选择及匹配设计研究

2019-10-21邹玉凤

邹玉凤

摘 要:随着中国政府对车辆油耗限值的要求越来越低,2020年达到5L/100km,2025年达到4L/100km,因此越来越多的中国OEM开始研发高节油率的混合动力系统。这其中,以丰田、通用为代表的具备功率分流功能的混动系统引起了越来越多的关注。但丰田的混动系统在发动机工作时只能以功率分流的形式工作,不具备发动机直接驱动功能,因此在高速行驶时整车的油耗水平偏高,而通用的双模混动系统虽然在全车速下都具备较好的油耗水平,但因其采用双排行星排、4个离合器及制动器,导致系统的成本较高。本文试图基于系统效率最优、在考虑成本的前提下,设计一种多模式混合动力系统,在保证系统成本的前提下,实现高的节油率。

关键词:多模混合;优化;油耗最低

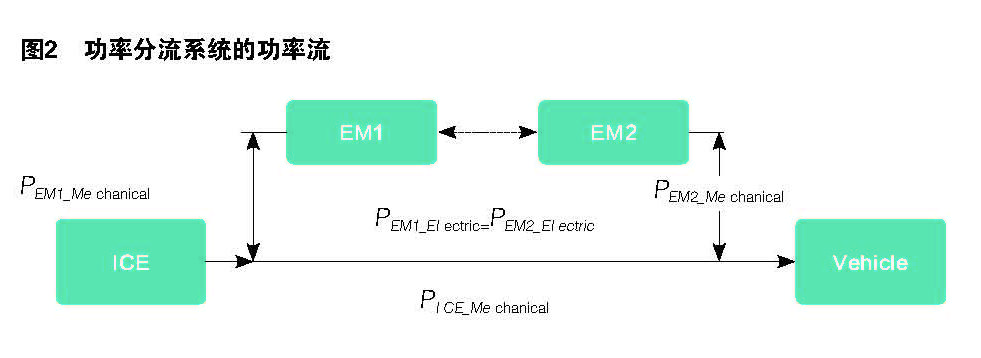

1 功率分流系统的效率分析

行星排是功率分流系统中的关键零部件。其包括:太阳轮、行星架及齿圈。图1 为行星排的杠杆图分析。

设定行星排的特征参数为2,电机的效率为98%,则根据以上7式可以得到动力系统的转速比与系统效率的曲线,动力系统各部件转速与速比的曲线。当速比为1.5时,动力系统具有最高的效率,此时的发电机EM1的转速为0,驱动电机EM2的转速为0,即此时动力系统中无电功率的传递。当速比由0逐渐增大到1.5时,系统的效率逐渐提升,但在速比超过1.5之后,系统的效率逐渐降低,这就意味着如果发动机的转速固定在一个设定的转速下,随着车速的提高,系统的效率先增加,当超过机械点时,系统的效率会下降,且下降的幅度远大于机械点之前上升的幅度。因此,我们在设计动力系统的工作模式时,应避免整车工作在机械点之后,避免系统效率过低。

2 基于效率最优的多模混合动力系统构型设计

在进行动力系统的构型分析时,考虑到电机及发动机的特性,在起步时,采用EM1与EM2电机共同驱动的方式,来降低对EM2电机的转矩及功率需求;在低速加速或行驶时,基于EM1或EM2电机的效率及转矩能力,采用EM1或EM2单电机驱动的方式;在中速行驶时,充分利用行星排的功率分流模式,实现系统效率的最大化;在中速到高速的加速过程中,以功率分流为主模式,利用EM2电机的转矩来提供额外的助力转矩,避免动力系统各部件的转速急剧变化,提升系统的效率;在高速行驶时,采用发动机直接驱动的方式,利用发动机中高速时的高效率特性,避免功率分流在机械点之后的系统效率下降问题。

在此构型中,采用了一个行星排作为功率分流装置,发电机连接到太阳轮上,发动机连接到行星架上,齿圈连接到输出轴上,驱动电机通过一个减速齿轮连接到输出轴上。在行星架上,放置一个单向离合器,使得发动机只能正向旋转,从而保证EM1的反向驱动功能,实现整车的双电机驱动功能。在太阳轮上,放置一个制动器,在齿圈与行星架之间放置一个离合器,从而实现发动机的两个挡位。驱动电机EM2与输出轴通过减速齿轮连接,可以降低对EM2电机的转矩需求,降低系统的成本。

3 多模混合动力系统的参数匹配

多模混合动力系统中最关键的参数是行星排的特征参数,此参数是动力系统效率的主要影响因素。考虑到NEDC工况下的车速分布及发动机的BSFC特性曲线,我们可以看到30~70km/h的车速占比最大,为35%左右,因此在该车速范围内,应采用功率分流模式,且功率分流模式时,发动机的工作点应在机械点之前,以保证良好的系统效率;较小的k值可以保证发动机的工作点更靠近发动机的高效区。

考虑到电机在低转速时效率较低的特性,在功率分流模式下应适当的将发电机的转速控制在一个设定的转速门限之上,这也就意味着小的行星排特征参数可以保证更好的系统效率。在趋向于机械点的过程中,k=2相对于k=2.6可以保证更高的发电机转速。到小的k值可以取得更高的系统效率。

综合考虑以上因素,本文选取k=2作为最终的行星排特征参数,这样可以保证在70km/h以下采用功率分流模式可以取得更好的系统效率,而在70km/h以上采用发动机直接驱动时取得更好的发动机效率。

4 整车经济性仿真验证

基于整车架构,在MATLAB/Simulink中建立整车仿真模型,整车仿真模型主要包括两大部分:车辆的物理模型及整车控制策略模型。

本文分别基于NEDC及WLTC工况,对所设计的多模式混合动力系统与其它类型的动力系统进行了仿真对比。表1为具体的对比情况。

由仿真结果可知:在NEDC及WLTC工况下,本文设计的功率分流混合动力系统均具备较好的经济性,在EV模式下的动力性也处于较好的水平。

5 结语

本文对基于行星排的功率分流系统的分析,通过增加离合器及制动器,实现了发动机的直驱功能,构建了多模混合动力系统,在此基础上,基于系统效率最优的原则,对行星排的特征参数进行了匹配,通过搭建的整车仿真模型,对所构建的多模混合动力系统与其他类型的动力系统进行了仿真对比。仿真结果充分验证了本文所设计的多模混合动力系统在保证整车动力性的前提下,实现了整车油耗最低的设计目标。

参考文献:

[1]秦兆博,罗禹贡,解来卿,等.基于行星传动的双模混合动力履带车辆传动系统结构设计[J].清华大学学报(自然科学版),2018,58(01):27-34.

[2]李瑶瑶,罗玉涛.混合动力汽车动力系统参数匹配及优化分析[J].机械与电子,2017,35(06):40-45.

[3]刘靖超.插电式混合动力汽车多模耦合驱动系统参数優化研究[D].燕山大学,2017.

[4]陈亮,朱浩,杨林,闫斌,胡艳青,鄢挺.四模混合动力汽车控制器硬件在环系统设计[J].车用发动机,2014(04):12-16.

[5]宋瑞芳.功率分流式双模混合动力系统构型设计方法研究[D].吉林大学,2014.

[6]马培培.客车插电式四模混合动力系统能量优化与控制方法的研究[D].上海交通大学,2014.

[7]王恺.客车四模混合动力系统优化与驱动控制策略研究[D].上海交通大学,2013.