施甸县土地利用综合分区研究

2019-10-21颜靖芳付保红

颜靖芳,张 翊,付保红

(云南大学 资源环境与地球科学学院,云南 昆明 650500)

0 引言

土地是人类赖以生存和发展的物质基础,是社会生产的劳动资料,是农业生产的基本生产资料,是不能出让的存在条件和再生产条件。在城市化进程快速发展的今天,随着人类对土地资源进行大量的开发利用,人地矛盾十分突出,集约节约土地困难重重。土地利用分区是在考虑土地利用现状以及考虑土地资源的特点的基础上,同时结合社会经济和生态环境方面的一些指标因素,将规划地区划分成不同的区域[1]。在此基础上,合理布局生产、生活、生态空间[2],科学调整土地利用结构,充分有效的利用土地,提高土地的利用效益,促进区域经济发展。国内多位学者对土地利用分区进行了研究,由于研究目的不同,所进行分区方式也有所差别,如土地用地分区[3-6]、土地综合分区[7-9]、土地功能分区[10-12]等。同时选择的研究地区不同,研究尺度上也有所差异,如张洁瑕等从省级尺度[13]对吉林省进行土地利用分区,张雅杰等从市级尺度[4]以广东省连州市作为研究对象进行土地利用分区,而王晓妍、吴小曼等学者则从县域尺度[15,16]进行土地利用分区。由于研究目的、研究区域、研究尺度的不同,所采取的方法也各有不同,土地利用分区的分区方法较多,包括综合分析法(经验法)、主成分分析法、聚类分析法、主导因素法[7]、叠置法[18]、指标法[19]等。

本文以云南省施甸县作为研究对象,通过构建土地利用综合分区评价指标体系,采用主成分分析法对其进行综合评价,并运用系统聚类分析法对评价结果进行分区。根据土地利用综合分区特点提出相应建议,旨在为施甸县土地资源优化配置和社会经济可持续发展等提供科学依据。

1 区域概况

施甸县位于滇西边陲,怒江东岸,地处东经98°54′~99°21′、北纬24°16′~25°00′ 。西以怒江为界与龙陵县相望,东至枯柯河与昌宁县接壤;南有勐波罗河与施甸县为邻;北与隆阳区毗邻,形成三水环抱之势。县城所在地甸阳镇海拔1 490 m,距保山市政府驻地隆阳区61 km,距省会昆明558 km;东西最大横距45 km,南北最大纵长79 km,全县土地总面积1 953.35 km2。施甸县地处横断山脉帚形山系中部,中山峡谷区,属怒江山尾之深山切割山地峡谷区,为喜马拉雅山运动形成的褶皱带,复式背斜结构。地形窄长,地势大致北高南低,山脉主体为南北走向,具有典型的云南高原山间盆地地貌特征,呈现为“三河(怒江、勐波罗河、施甸河)、两山(东西两列大山)、一坝(施甸坝)”山地与盆地相间的特征。县境东部的大水河山头,海拔2 895.4 m,是全县最高点,勐波罗河与怒江的交汇处(三江口)海拔583.8 m,是全县最低点。县境山地海拔一般在2 000 m左右,施甸坝子海拔在1 473.5~1 496.5 m,县城海拔1 489.9 m,县境内既有高山谷地,也有盆地,相对高差2 311.6 m。地貌条件较为复杂,具有山地为主,山坝相间、河谷深切的地貌特征。施甸县处于低纬山地,主体属中亚热带低纬山地季风气候。年平均气温29.0 ℃。年均降雨量1 003.1 mm,雨量多集中在5~10月。每年5~10月受来自印度半岛温热西南气流影响,加之山地效应形成雨季。从11月至次年4月,受来自亚洲西部沙漠上空西风气流影响,空气干燥,降雨量很少,形成旱季。施甸县2016年末,全县总户数110 128户,总人口345 776人,其中少数民族29 675人,占总人口比重8.58%,人口密度172人·km-2。人口出生率10.99‰,死亡率6.99‰,自然增长率4‰。2016年施甸县全年实现生产总值563 031万元,全年城镇常住居民人均可支配收入23 579元,农村常住居民可支配收入8 629元,农民人均纯收入6 417元。

根据施甸县全国第二次土地调查2016年标准时点统一变更数据成果,施甸县行政辖区范围内土地总面积为195 335.21 hm2。其中农用地157 627.35 hm2,占全县土地总面积的80.70%;建设用地7 952.66 hm2,占全县土地总面积的4.07%;其他土地29 755.2hm2,占施甸县土地总面积的15.23%。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

本文首先采用主成分分析法对云南施甸县的社会经济、土地资源和生态环境综合情况进行评价。该方法旨在利用降维的思想,把较多相关指标转化为少数几个综合指标(即为主成分),其中,每个主成分都能够反映原始变量的大部分信息,并且主成分所含信息之间不重复。主成分分析的基本步骤[20]如下:

(1)建立n个区域p个指标的原始数据矩阵;

(2)计算指标标准化后的相关系数矩阵;

(3)求特征值以及特征向量;

(4)计算贡献率以及累积贡献率,确定主成分个数;

(5)确定主成分表达式;

(6)根据表达式对主成分进行加权求和,计算综合得分值.

本文在采用主成分分析法对土地进行综合评价以后,再采用系统聚类分析法对评价结果进行分区。

2.2 评价指标体系的构建

本文评价指标选取遵循综合性、科学性、真实性、独立性[21]、代表性[22]、系统性以及可操作性等要求[23]。土地是一个包括社会经济属性、自然属性以及人类劳动成果的综合体[24]。本文以乡镇作为分区单元,选取社会经济、土地资源和生态环境3个方面的指标。社会经济发展水平指标主要能够综合反映土地利用的情况以及区域社会经济特征,具体指标包括城镇化率、城乡建设用地比重、农民人均纯收入、人口密度4个指标。土地资源指标包括土地垦殖率、耕地单位面积产量、土地利用率、农用地利用率、交通水利设施用地比重、人均耕地面积、人均土地面积7个指标。生态环境指标包括林地覆盖率、生态环境安全区比重2个指标。具体评价指标体系见表1。

2.3 数据来源

云南省施甸县的农用地面积、耕地面积、林地面积、建设用地面积等各类土地利用数据来源于施甸县全国第二次土地调查2016年标准时点统一变更数据成果。社会经济类数据来源于《施甸县2016年统计年鉴》。

表1 土地利用分区指标体系

3 施甸县土地利用分区结果与分析

3.1 主成分分析结果

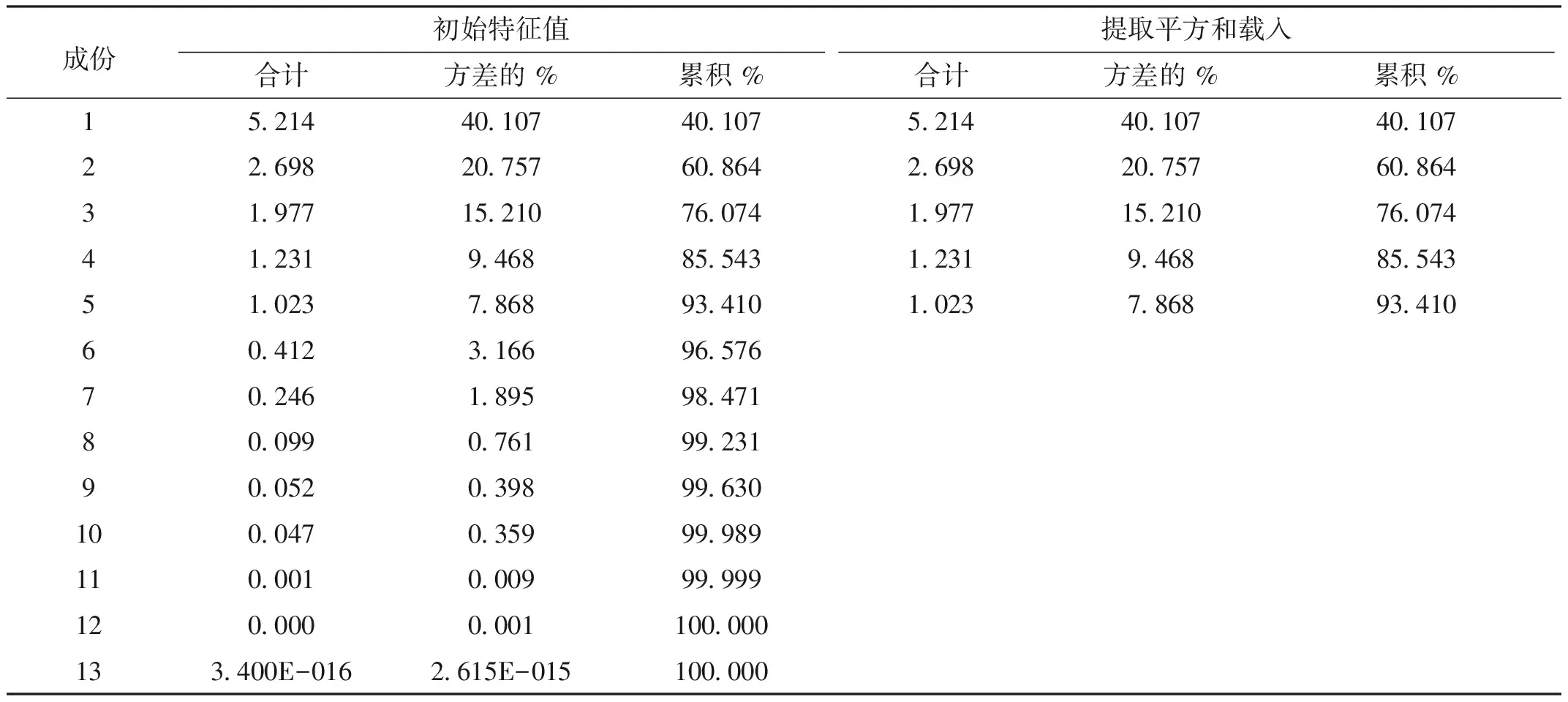

借助SPSS20.0软件对13个指标数据进行标准化处理,利用标准化结果得出相关系数矩阵,并提取主成分(表2)。其中5个主成分因子的累计贡献率93.41%,超过85%。并且特征值均大于1[25]。并根据主成分因子的载荷表(表3)得出主成分的相关信息。

表2 解释的总方差

提取方法:主成分分析.

表3 成分矩阵

提取方法:主成分. a.已提取了 5 个成分.

可以看出,人口密度,城乡建设用地比重,人均土地面积,人均耕地面积在主成分1有较大贡献,这些指标反映了区域土地的利用情况和社会情况。农用地比重,土地利用率在主成分2有较大贡献,这些指标主要反映了区域土地的土地利用结构以及土地资源利用程度。农民人均纯收入,城镇化率在主成分3有较大贡献,这些指标主要反映了社会经济方面的情况。土地垦殖率在主成分4中有较大贡献,此指标反映区域土地开发利用程度和区域土地种植业发达程度。城镇化率,生态环境安全区比重在主成分5有较大贡献,这些指标反映区域土地的社会经济情况以及区域生态环境的基础信息。

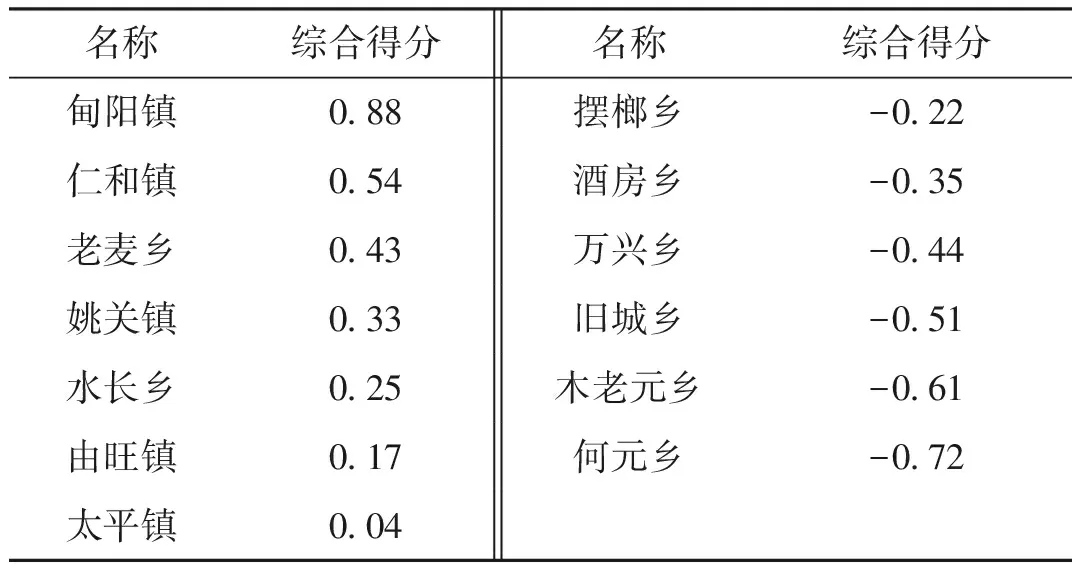

根据标准化结果及主成分因子载荷计算得出各分区单元的土地利用综合得分(表4)。

由此可知,甸阳镇、仁和镇、老麦乡、姚关镇、水长乡、由旺镇、太平镇7个地区的综合得分均为正值。这几个地区的人口密度都比较大,社会经济发展较好。尤其是甸阳镇土地利用水平较高,土地利用效益较好,农民人均收入高,所以综合得分居第一。摆榔乡人均耕地面积较大,仅次于旧城乡。土地垦殖率居于几个地区的中间位置,但与前几个地区还是有一定差距。另外加上摆榔乡人口少、区域总面积也少,所以得分为负。酒房乡、万兴乡、旧城乡这3个乡的综合得分比较接近。万兴乡的人口密度较酒房乡和旧城乡而言,人口密度较大,但人均耕地面积和人均土地面积少。酒房乡的人均耕地面积、人均土地面积与万兴乡相比,皆高于它,因此酒房乡的得分要高于万兴乡。旧城乡的人口密度小、人均耕地面积也较少、城乡建设用地比重低于其他乡镇。木老元乡人口密度小,低于何元乡,但土地利用程度高于何元乡。旧城乡、木老元乡与其他乡镇相比,其土地利用程度都比较低。

表4 施甸县土地利用分区综合得分

3.2 聚类分析结果

根据主成分分析得出最终得分结果,利用SPSS软件对其进行系统聚类分析,采用欧式距离法得出的树状图(图1)。

图1 聚类分析树状图

由图1可知,依据聚类结果,结合施甸县的地理综合状况,将县域13个乡镇土地分为5个土地利用综合区;第一类包括甸阳镇;第二类包括老麦乡、仁和镇、水长乡、由旺镇、太平镇;第三类包括万兴乡、旧城乡、酒房乡、何元乡;姚关镇单独归为第四类。摆榔乡、木老元乡归为第五类(图2)。

图2 施甸县土地利用综合分区

3.3 各类型土地利用综合分区的土地利用特点

(1)中部山区半山区土地利用综合区。此区域包括甸阳镇,该镇位于施甸县中部,施甸坝南端,是施甸县政治、经济、文化和商业贸易中心,是一个集城区、近城区、半山区、山区为一体的农业镇。全镇经济以个体经济、种植业、养殖业为主。本区域总面积132 km2,2016年,人口密度达到344人/km2,农民人均收入达到8 415元,居于全县最高水平。甸阳镇耕地面积为35.40 km2,人均耕地面积为0.000 78 km2/人。2016年,粮食总产量达到16 030 t,占全县粮食总产量的10.09%,耕地面积单位产量为452.88 t/km2。该区域土地利用率达到82.91%,农用地比重为75.52%,土地垦殖率为26.81%,处于全县较高水平;林地比重为37.19%,区域内有一定面积的经济果林,为区域内农民带来了不错的经济收入。城乡建设用地比重7.39%,居于全县水平之首。城镇化率为57.96%,远高于其他区域。总体来说,该区域经济水平较高,区位条件好,交通便利。土地利用程度高,但土地利用结构有待调整,土地利用效益有待提升。

(2)西北部山坝结合土地利用综合区。该区域包括老麦乡、水长乡两个乡和仁和镇、由旺镇、太平镇3个镇。2016年该区域的人口密度为236.47人/km2,仅次于中部山区半山区土地利用综合区,人口密度较大。该区域的土地利用率和农用地比重在几个区域中处于中等水平,但是土地垦殖率则是最大的,很大一部分原因很可能是施甸县面积最大的施甸坝子分布范围最广的3个乡镇中的由旺镇和仁和镇都位于此区域,施甸县坝区的总面积中75.48%都为农用地,而农用地中的63.07%则为耕地。因此,该区域的粮食产量为5个区中最大的,粮食产量较为丰富。该区域的建设用地以及城镇化率都处于一般水平,都不高。另外此区域很大部分地区的主要经济作物有烤烟、甘蔗等,以种殖业为主。部分地区有工业园区以及一些特色产业(如旅游业等)。该区域经济水平一般,拥有大面积的坝区,交通便利,发展潜力较大。

(3)西南部山坝结合土地利用综合区。该区域包括万兴乡、旧城乡、酒房乡、何元乡4个乡。该区域有旧城坝子,面积较大,次于施甸县最大的坝子(施甸坝子)。该区域的人口密度低,仅大于东南部高寒山区。它的人均土地面积较大,但土地利用开发程度不高。在该区域中,个别乡镇的城镇化率较高,如旧城乡(旧城坝子所在地),旧城乡自然资源丰富,水利资源充足,境内特产优质白糖,农产品种类繁多。同时,旧城乡因为旧城坝子的缘故,土地利用率、农用地比重及土地垦殖率略高于其他乡镇。西南部山坝结合土地利用综合区整体上,土地利用率较低,农用地比重较大及土地垦殖率较高。该区域城镇化率仅高于东南部高寒山区,城乡建设用地比重小。该区域的农民经济收入水平有待提高。

(4)南部山坝结合土地利用综合区。该区域仅包括姚关镇。该区域平均海拔1 780 m,地处东经99°14′,北纬24°36′,为北亚热带山地季风气候。属于卡斯特地貌区,有高原水乡之美誉。姚关镇的经济果林产业为姚关镇人民带来了很不错的经济收入,仅在2006年,光是核桃收入就达到了350万元。姚关镇的土地利用率为89.79%,而农用地比重为86.71%,姚关镇的农业化水平处于在几个区域中处于较高的位置,但是它的土地垦殖率与其他几个区域相比,并不算高。该区域的林地比重为49.94%,仅次于东南部高寒山区,而林地中有一部分是经济果林,所以该区域人民的经济收入主要来源之一为种植业。该区域的城镇化水平为13.17%,与中部山区半山区土地利用综合区相比,该区域的城镇化率低,有待提高。该区域有着独特的地理条件,自然风光优美,有着“生态乡镇”之称。因此,该区域主要承担生态任务,保持水土,保护森林,利用资源发展生态旅游,在满足生态环境需求的同时带动地区经济发展。该区域应适当调整产业结构,着重打造生态旅游之乡。同时,多引进一些经济价值较高的种植物,合理进行产业布局,规模化发展。

(5)东南部高寒山区。此区域包括摆榔彝族布朗族乡和木老元布朗族彝族乡2个乡镇,世居布朗族、彝族和汉族,是全县仅有的两个少数民族乡,也是施甸县攻坚扶贫乡。摆榔彝族布朗族乡位于施甸县东南角,而木老元布朗族彝族乡位于施甸县东部。区域内最低海拔350 m,最高海拔2 895.5 m,海拔悬殊较大,形成明显的立体型气候。同时,受到地形的影响,气候复杂多样,地域性和局限性小气候突出。此区域由于自然条件恶劣,尽管多年的扶贫攻坚取得了显著成效,但至今仍然是一个贫困、落后、封闭的区域。该区域由于受到自然条件的限制,能利用的土地有限,经济基础差,结构较为单一。为了从根本上改善该区域人们的贫困现状以及生产生活条件,首先应该摸清该区域人民的家底,政府给予一定的补贴发展地区农业、种植业,做到措施到户,地尽其利,人尽其用。同时,对于丧失劳动能力的扶贫对象,其土地采用租赁的方式,流转给他人使用,提高土地利用效益;最后对于生存条件已受到威胁的地区,可采用易地搬迁。

4 结论与讨论

本研究运用主成分分析法、系统聚类法,结合施甸县土地资源、社会经济、生态环境等基础数据,以及施甸县的地理特征,将该县域划分为5个土地利用综合区,得到了区域性差异规律并进行分析。土地资源综合分区是土地利用研究的重要方法。不仅可以揭示和分析区域土地利用中存在的问题,还是区域经济发展规划和土地管理的重要基础和依据。针对施甸县土地利用综合分区特点,应在不同区域内统筹安排生产、生活、生态空间。并根据区域实际,融合“多规合一”理念,调整土地利用结构,优化其空间布局,完善基础配套设施。由于施甸县涉及的区域较多,差异较大,具体发展战略还是需要根据区域特色进行制定[26]。充分利用好区域资源优势和资源禀赋,以空间规划为指导,高效利用土地,打造休闲农业、现代特色农业产业,有序合理推进乡村旅游发展,实现区域产业融合[27]。在土地利用管理中,应充分征求村民意愿,提高公众参与度,发挥村民积极性,严格按照相关政策和规章制度实施用地,合理布局各类用地空间。本文提出的统筹区域研究分析方法对施甸县以后的土地利用管理指出了方向,对引导今后该地区土地利用管理方面的工作具有积极意义。